Direction d'artillerie de Nantes. Fort Penthièvre. Presqu'île de Quiberon. Mémoire.

Le Fort est situé à 47°25' de latitude Nord et à 14°30' de longitude Est de l’Île de Fer.

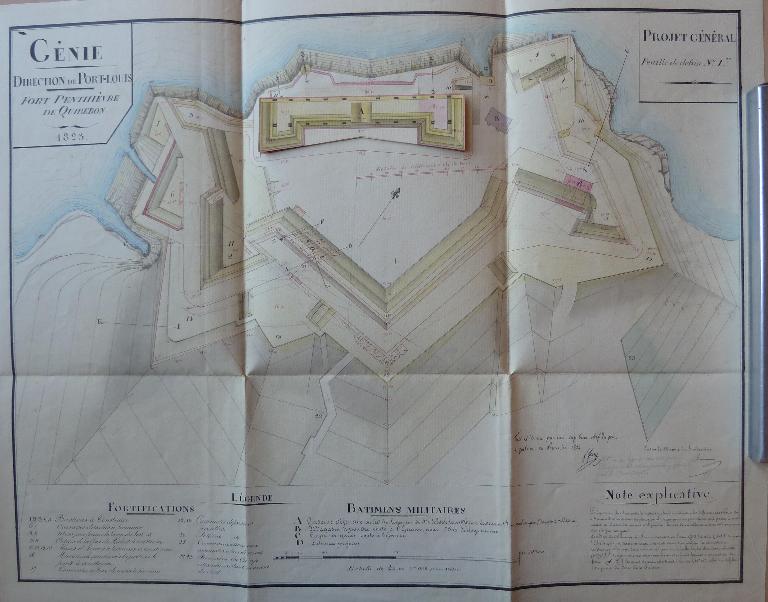

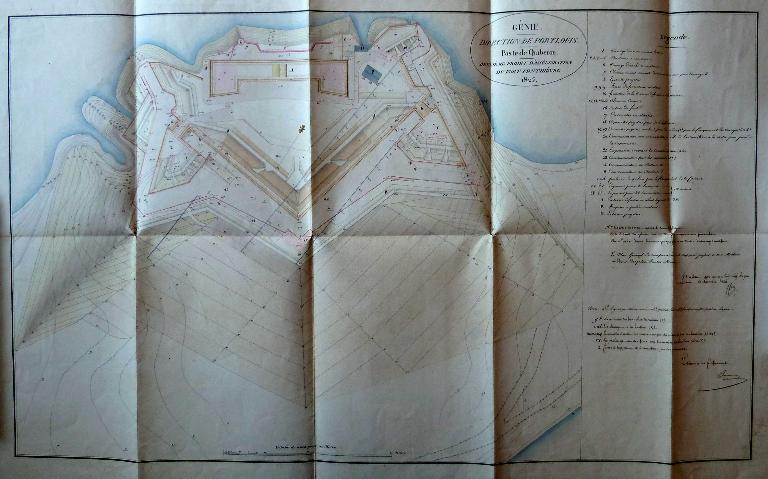

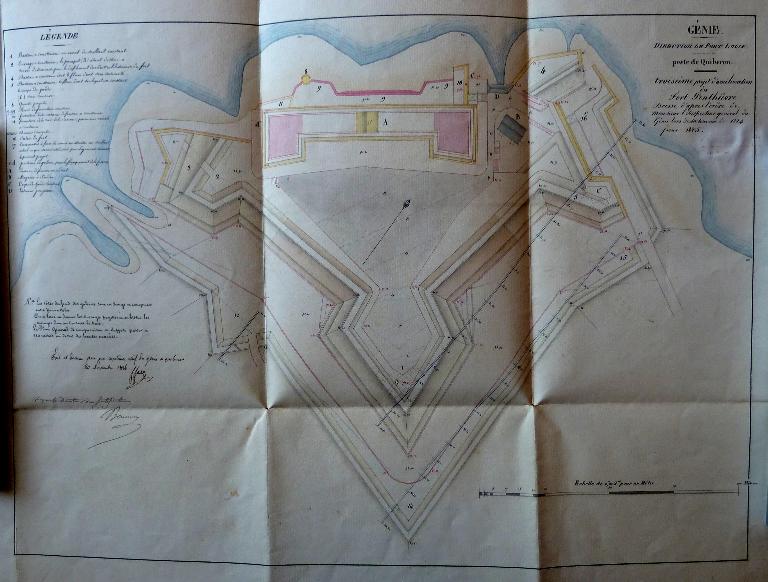

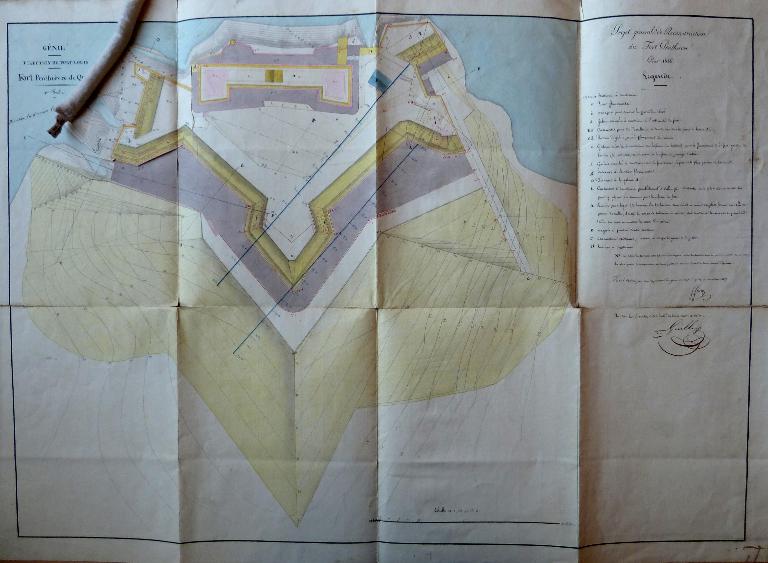

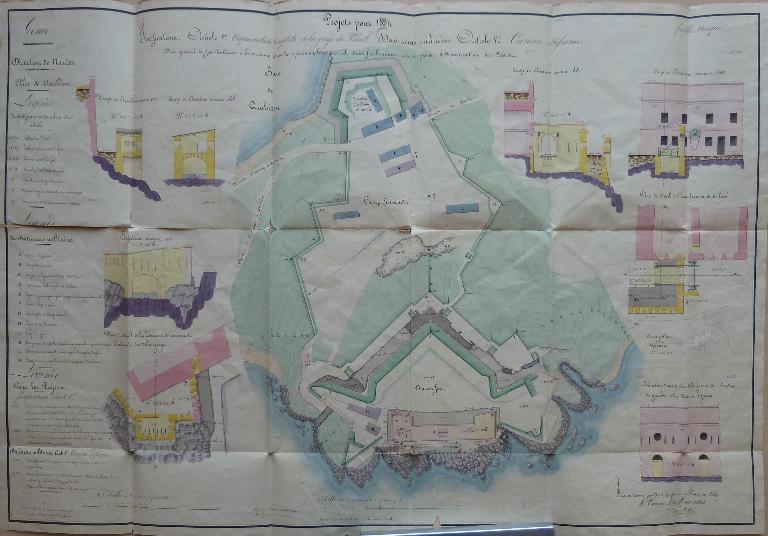

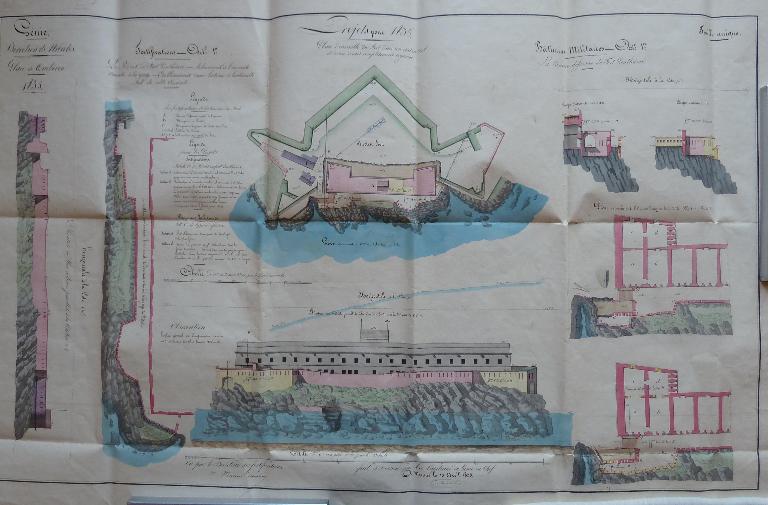

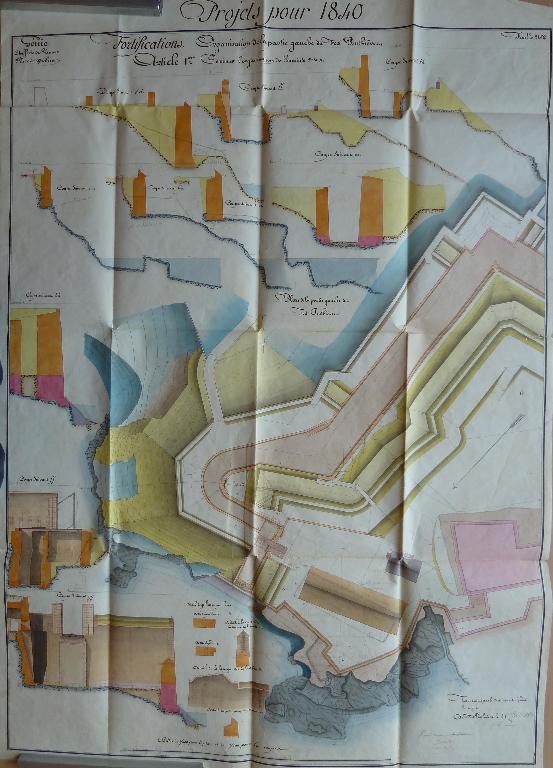

Le premier projet de construction du Fort fut ordonné par Monseigneur le Duc de Penthièvre et mis en cours d'exécution par Mr de Marolles, malgré l'opposition de Mr Frézier, Directeur général des fortifications de Bretagne. En 1822 on fit un autre projet qui n'a point reçu d'exécution ; maintenant on construit sur un nouveau plan.

La presqu'île renferme 2000 habitans repartis en 22 villages. Elle est pauvre, composée de deux parties, la falaise et la presqu'île proprement dite : c'est à la jonction de ces deux parties que se trouve le Fort.

Garnison :

- Infanterie : 888 hommes

- Artillerie : 152 hommes

- Génie : 50 hommes

La durée présumée du siège jusqu'à la fin de la brèche est de 21 jours.

Position de la Place.

Le Fort Penthièvre est en première ligne et touche notre frontière maritime ; il est à 481 kilomètres de Paris, en passant par Auray, Vannes, Ploërmel, Rennes, Vitré, Ernée, Mayenne, Prez-en-Pail, Alençon, Mortagne, Verneuil, Dreux, Laqueue, Versailles, route d'étapes habituellement suivie.

La presqu'île est à 536 kilom. de St-Sébastien (Espagne), à 444 de Guernesey, à 488 de Jersey, à 490 de Plimouth, enfin à 906 de l'embouchure de la Tamise.

Les rivières qui y mènent de l'intérieur sont la rivière d'Auray ou de la Trinité, celle de Vannes, puis la Vilaine ; les deux premières débouchent dans la baie de Quiberon.

Canaux : néant.

Il y a une route royale classée (n° 461) qui doit aller à Quiberon (bourg); mais elle n'est achevée que jusqu'à Plouarnel, le reste n'est encore qu'à l'état de projet ; lorsque cette route sera terminée, elle se composera d'un pont et d'une digue passant sur le petit bras de mer situé devant Plouarnel (fond e la baie de Quiberon) ; tout le reste de la route consistera en une simple chaussée traversant la falaise jusqu'au fort et la presqu'île jusqu'au bourg de Quiberon.

Chemins de fer : néant.

La presqu'île de Quiberon, située à 45°25' de latitude Nord et à 14°30' de longitude Est de l'île de Fer, est divisée en deux parties distinctes : l'une appelée le Sillon ou Grande Falaise, entièrement formée de dunes, a (dans la direction du Nord-Ouest au Sud-Est) une longueur de 6500 mètres ; sa largeur à sa jonction avec le continent est de 1000 mèt. ; de 600 m à mer basse et de 120 m à mer haute, au point où elle s'unit à la seconde partie proprement appelée la presqu'île. La seconde partie, ou la presqu'île proprement dite, avance dans la mer en suivant la même direction que la Falaise, et a une longueur de 7 kilom. sur une largeur moyenne de 1500 mèt. Cette dernière partie renferme 2000 habitans répartis en 22 villages ou hameaux ; elle produit des grains, on y nourrit quelques bestiaux.

La pointe de la Palisse, située à la jonction des deux parties de la presqu'île, est distante de Port-Louis de 26 kilom., de Lorient de 28, de Landerneau 25, d'Auray 19 km. Sur cette pointe qui est fort élevée et entièrement formée de rochers, est assis le Fort Penthièvre ; à l'ouest de la partie la plus étroite et à 1975 mètres des rochers, se trouve la petite île de Teviec.

Le pays a un aspect assez pauvre, le peu d'aisance qui y existe est apporté par les hommes, qui sont tous marins ou pêcheurs, en sorte que la presqu'île n'est habitée le plus souvent que par des vieillards, des femmes et des enfants. Il n'y a dans le pays, ni plaines, ni montagnes, le sol est fortement ondulé.

Quant aux bois, il n'en est nullement question car il ne pousse pas un seul arbre en cette contrée : les plantes vivaces les plus élevées sont quelques rares ajoncs, aussi les habitans se chauffent-ils dans les étables et font-ils cuire leurs alimens avec du goëmon, lavé à l'eau douce puis séché à l'air, les plus riches font venir du bois du continent.

La nourriture habituelle de la masse des habitants est de la bouillie.

Il y a un petit marais situé derrière le village de Portivy.

Les côtes sont divisées en deux : la petite et la grande côte. La petite côte qui donne sur la baie de Quiberon est d'un abord facile et sûr ; elle offre deux bons petits ports dans lesquels les navires sont en sûreté, même par les plus gros tems : ce sont le port d'Orange (ou de St-Pierre) et le Port-Haliguen, ce dernier est le plus grand et le meilleur, on doit prochainement y établir un phare.

La baie de Quiberon est assez profonde pour recevoir les vaisseaux de haut-bord et assez bonne pour que les grands navires n'y aient rien à craindre du mauvais temps. De ce côté, la côte est escarpée et fort élevée, mais la plage située au dessous d'elle est de sable.

La grande côte, qui donne sur la baie d'Etel, est exposée au vent d'Ouest, elle est escarpée et entièrement entourée de rochers qui s'étendent au loin dans la mer qui est toujours furieuse de ce côté, ce qui lui a fait donner le nom de mer sauvage. Il y a pourtant sur cette côte deux petits ports : les ports Maria et Portivi, mais on ne peut y entrer que par de très beaux temps, et dès que l'orage se fait pressentir, le mieux est de les abandonner. Du reste, pour mouiller dans l'un ou l'autre de ces ports, on est obligé de passer à travers les rochers.

Pour peindre cette côte, il suffit de dire qu'une seule batterie de la grande côte a été conservée, celle du Port-Maria ou batterie de Beg-el-Lan. On a bien fait, car tous les caboteurs qui voulurent se réfugier sous les autres batteries de cette côte (durant les dernières guerres) se brisèrent à l'échouage.

Objet particulier.

Les places de guerre les plus voisines du Fort sont : Port-Louis, qui n'est est qu'à 26 kilom. 30 et Lorient à 28 km. Ces deux places peuvent secourir le Fort par terre et par mer : par terre, en envoyant des renforts et des munitions de toute espèce, et par mer, non seulement en envoyant des secours, mais encore en faisant une diversion sur les derrières de l'ennemi qui tenterait de débarquer.

le Fort pourrait encore recevoir des secours d'Auray et de Vannes, tant par terre que par mer.

La presqu'île peut servir de dépôt et de passage pour ravitailler, secourir et reprendre les îles de Houat, d'Hoedic et de Belle-Île ; qui sont à 0,890 km, 1,340 km et à 15 km de la pointe extrême de Quiberon.

Étendue et classement.

La défense fixe de la presqu'île se compose des batteries disséminées sur la côte, et du Fort Penthièvre.

Les batteries sont :

La batterie de Beg-Quilvi, de 3ème classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusiers de 22 cent. avec corps-de-garde défensif n° 3.

La batterie de Beg-Rohu, de 3e classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusier de 22 cm avec corps-de-garde n° 3.

La batterie du Fort-Neuf, 2e classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusiers de 22 cm avec corps-de-garde n° 2.

La batterie de Beg-el-Lan, 3e classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusiers de 22 cm avec corps-de-garde n° 3.

La première batterie sert à éloigner les navires qui viendraient pour insulter le Fort, et protège le port d'Orange ou St-Pierre, en croisant ses feux avec la batterie de Beg-Rohu.

La batterie de Beg-Rohu, en croisant ses feux avec ceux de la batterie du Fort-Neuf, défend l'entrée du Port Haliguen.

Quant à la batterie de Beg-el-Lan, elle défend le Port-Maria, qui est le seul bon refuge du côté de la mer sauvage, et qui est en même temps le port le plus rapproché et le mieux placé pour communiquer avec Belle-Île, par le beau-tems ; lorsque le tems est à l'orage, on n'aborde pas dans ce port, la passe en étant très difficile.

Du reste, toutes ces batteries ne sont encore qu'à l'état de projet.

Le reste des fortifications consiste dans le Fort Penthièvre.

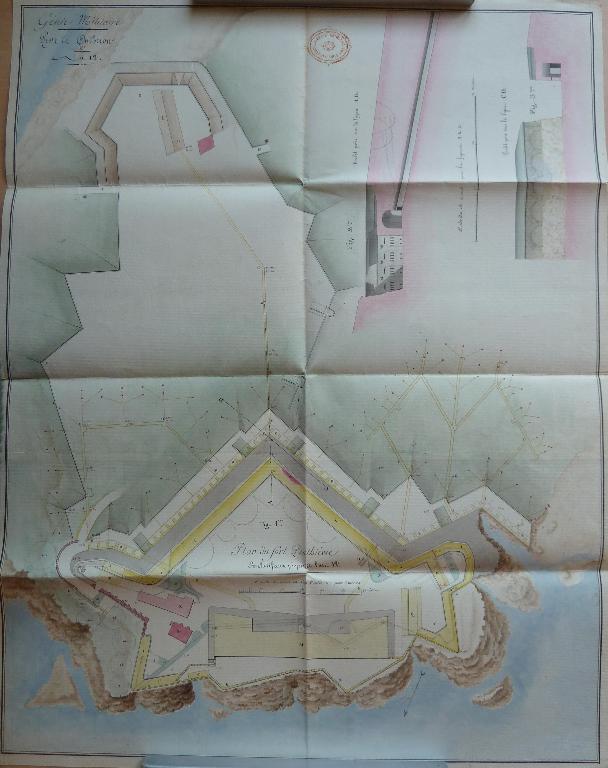

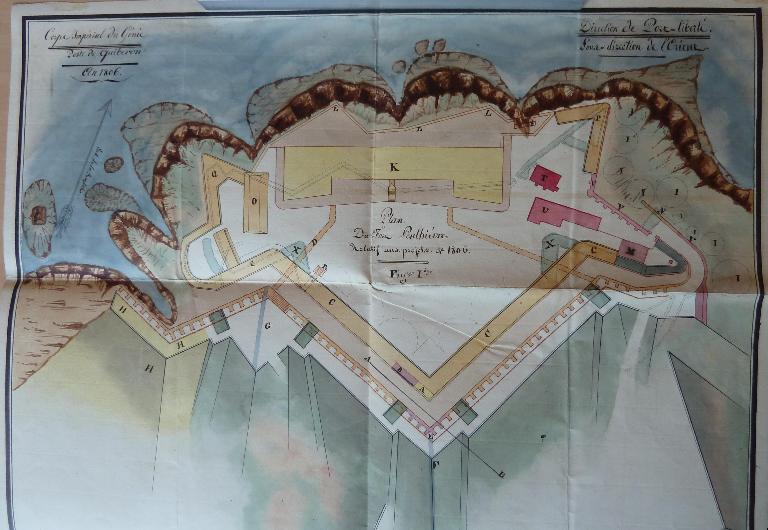

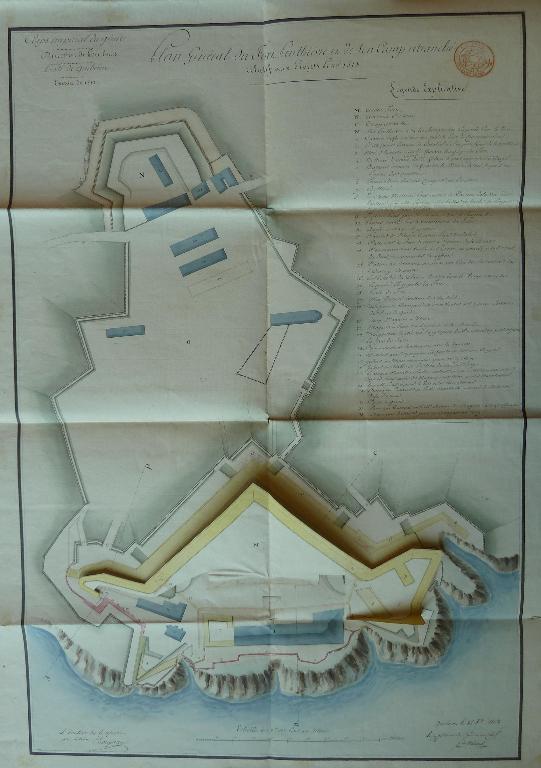

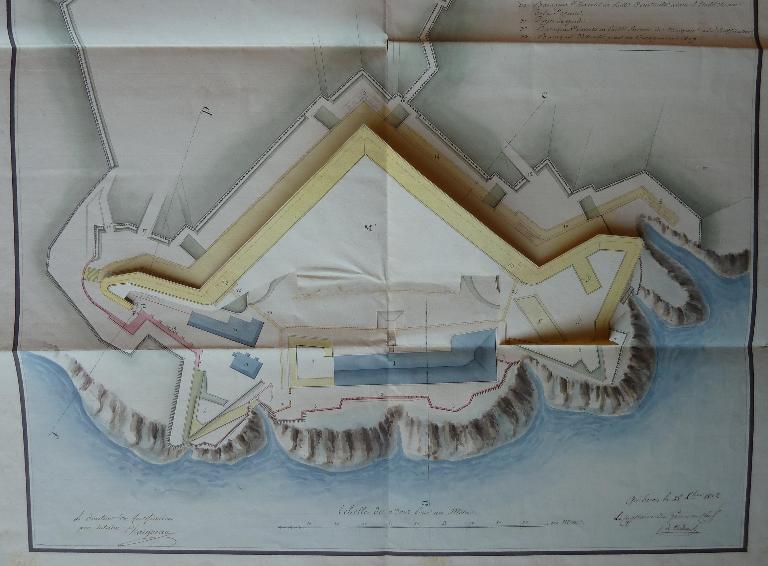

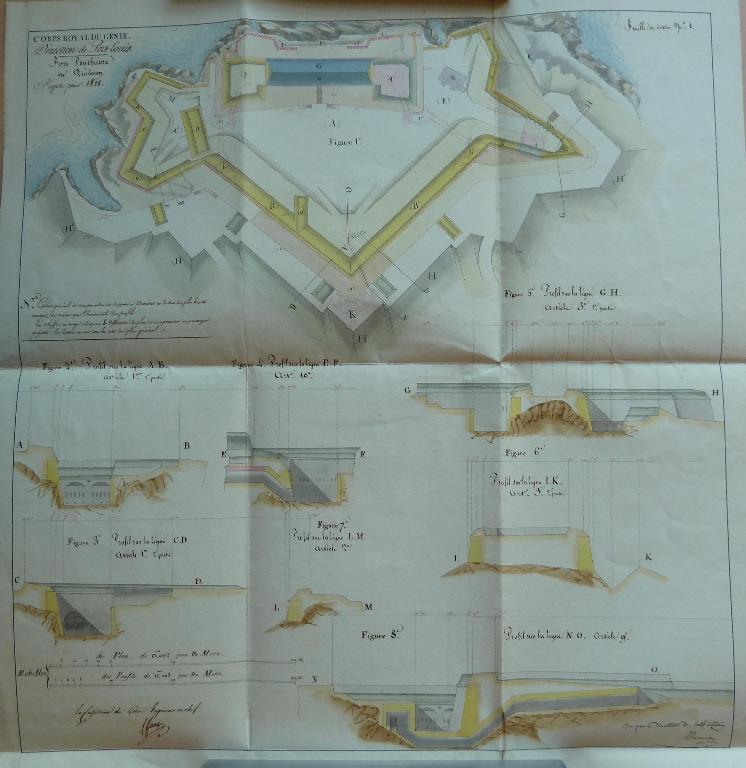

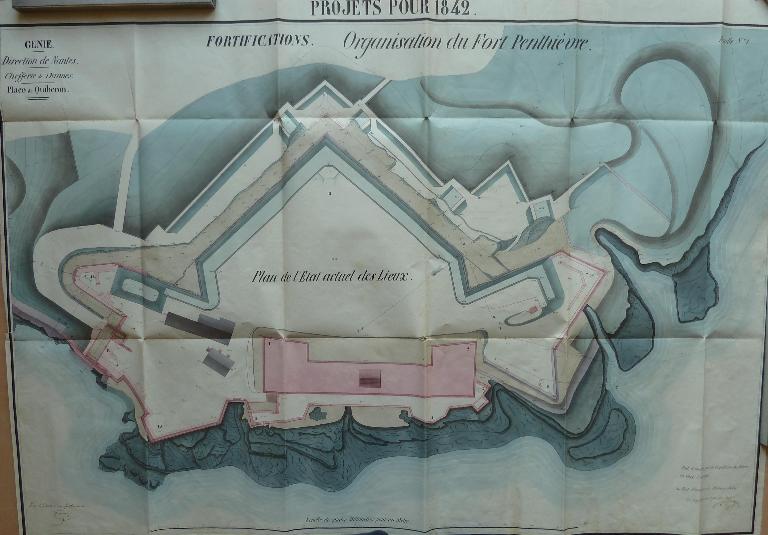

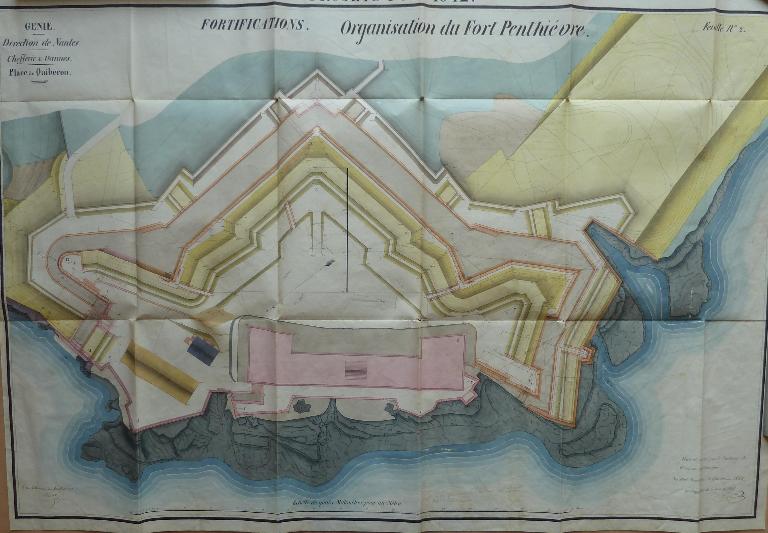

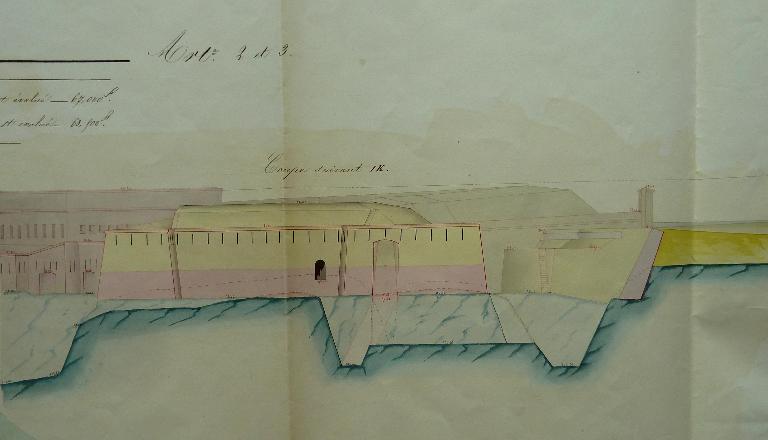

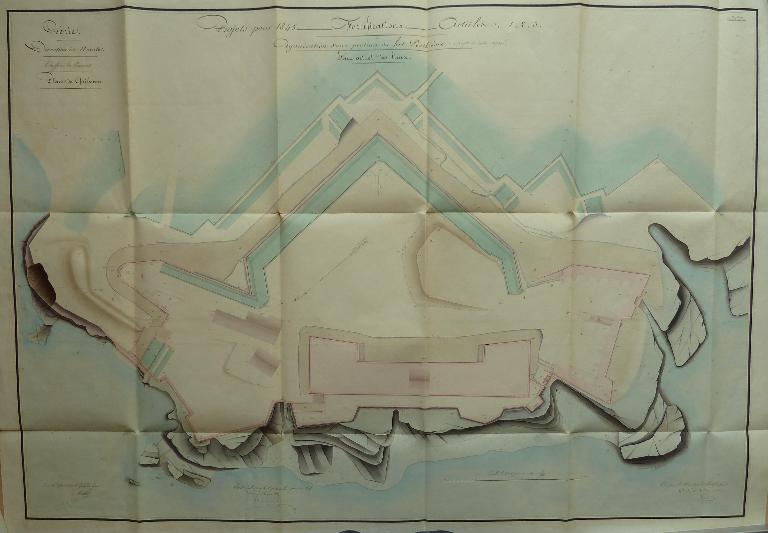

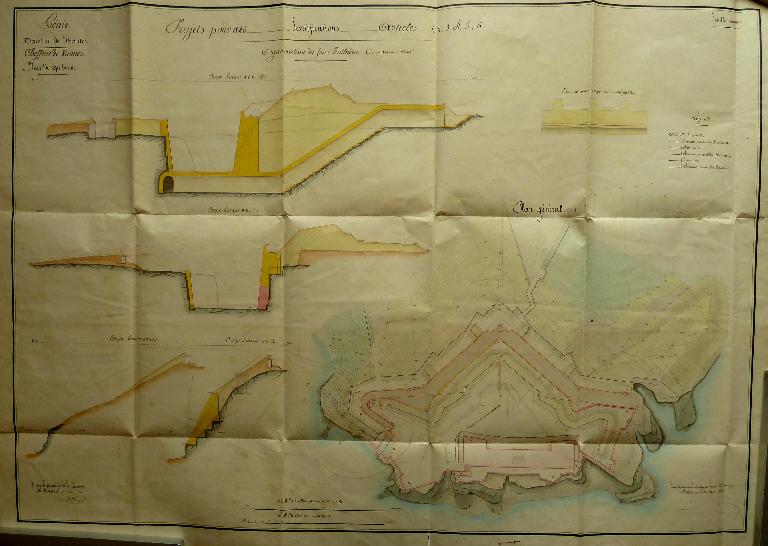

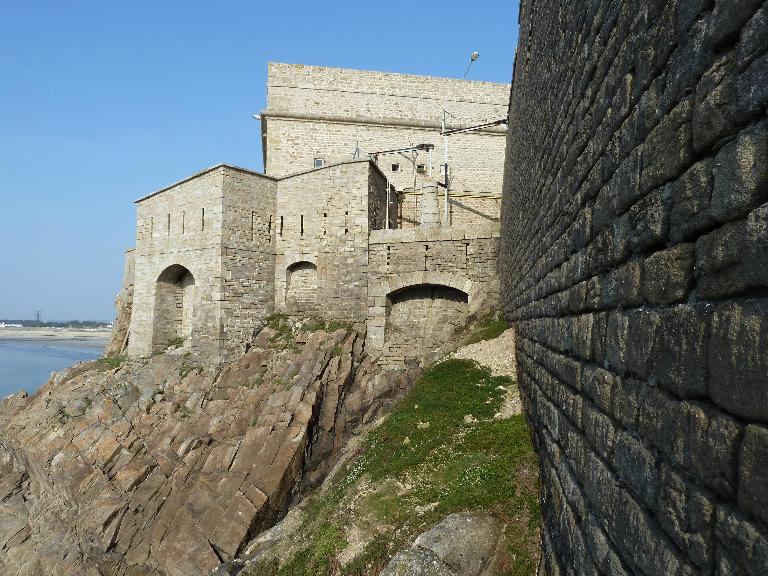

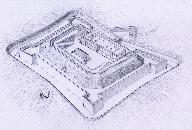

Ce Fort se compose des ouvrages suivans :

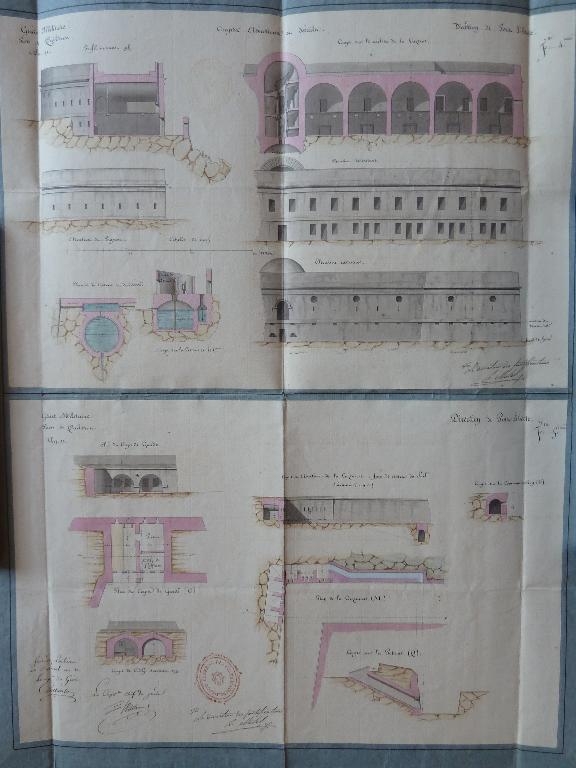

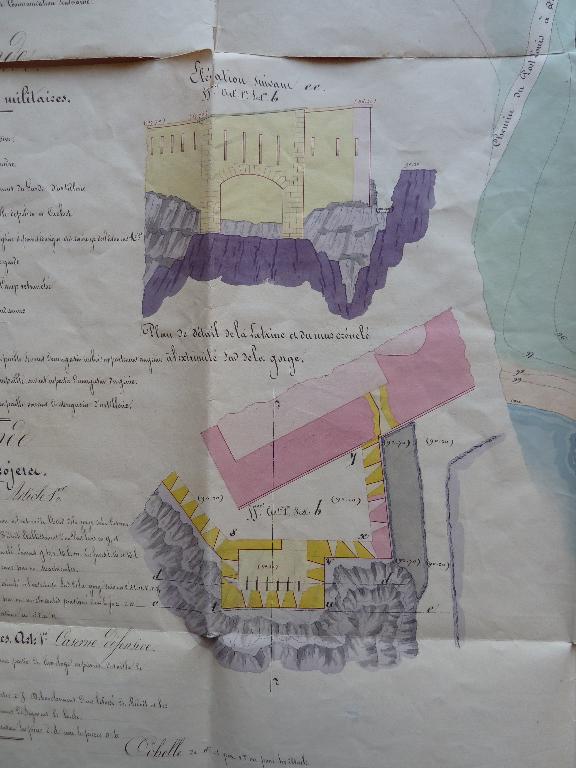

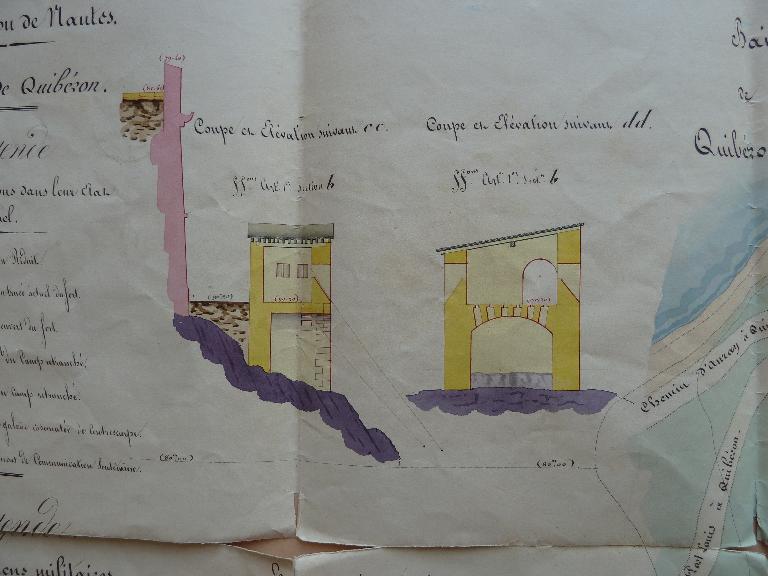

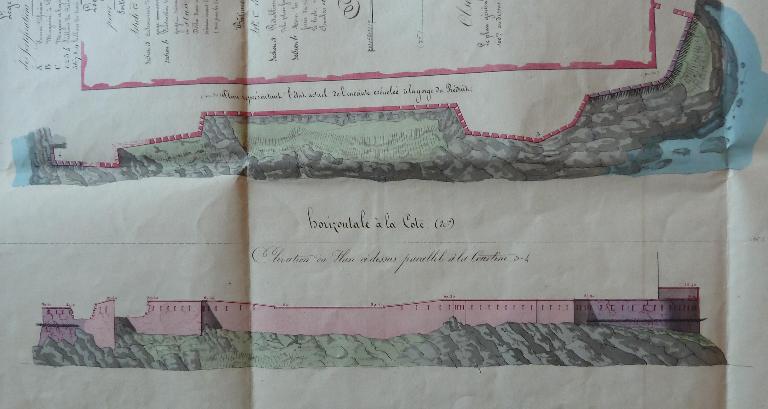

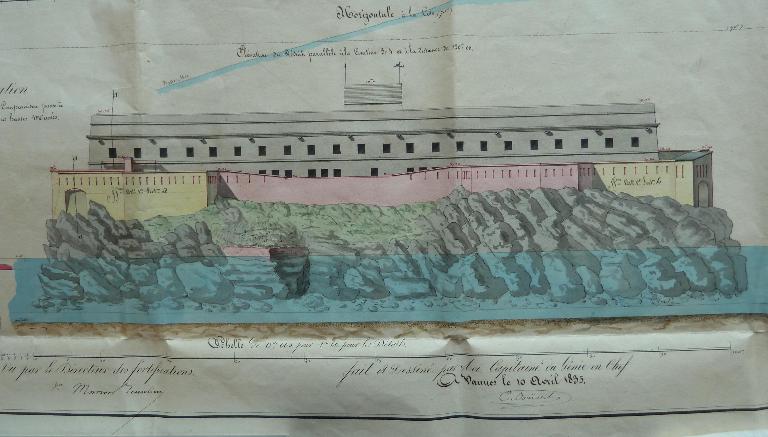

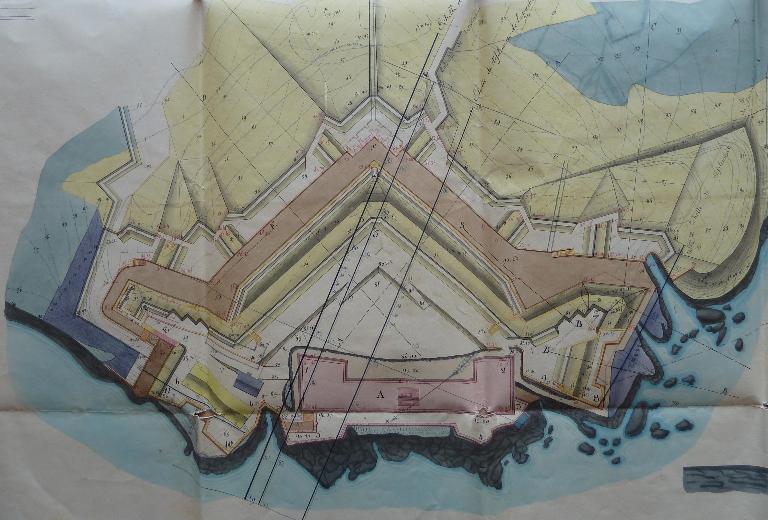

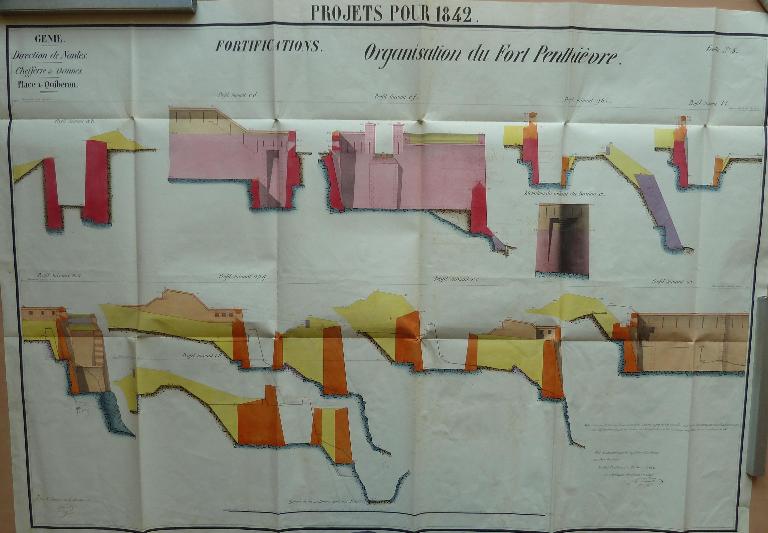

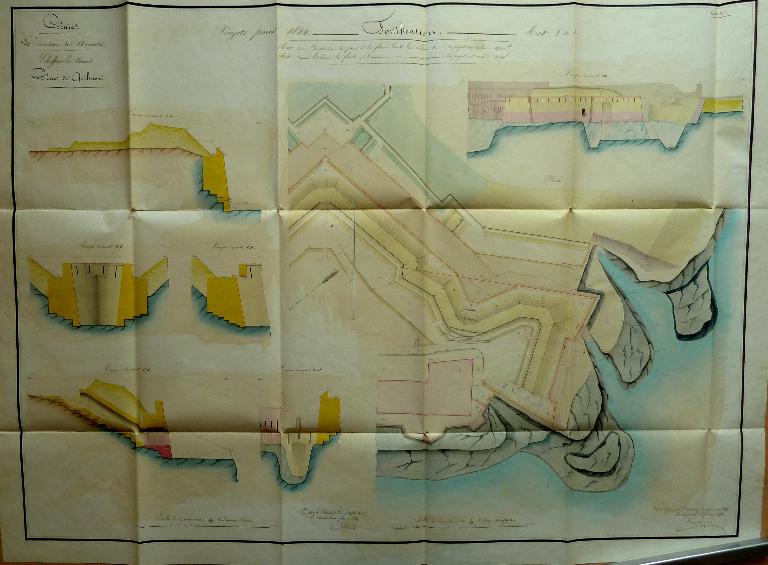

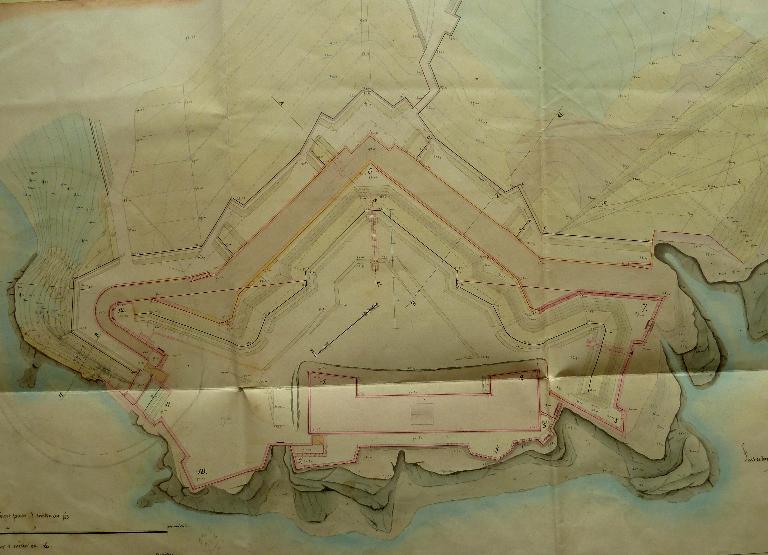

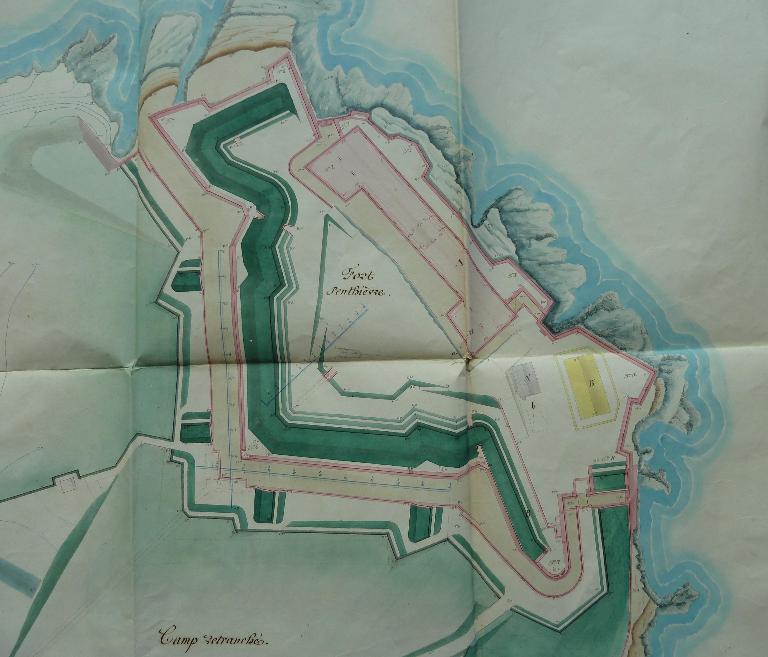

Une caserne défensive crénelée, avec fossés taillés dans le roc vif (elle sert de réduit de sûreté en même tems que de logement aux troupes) ; une enceinte bastionnée affectant la forme d'une tête de pont irrégulièrement tracée et fermée à sa gorge par un mur crénelé ; un vieux camp retranché formé par des chemins couverts relie le fort à une lunette avancée (n° 14).

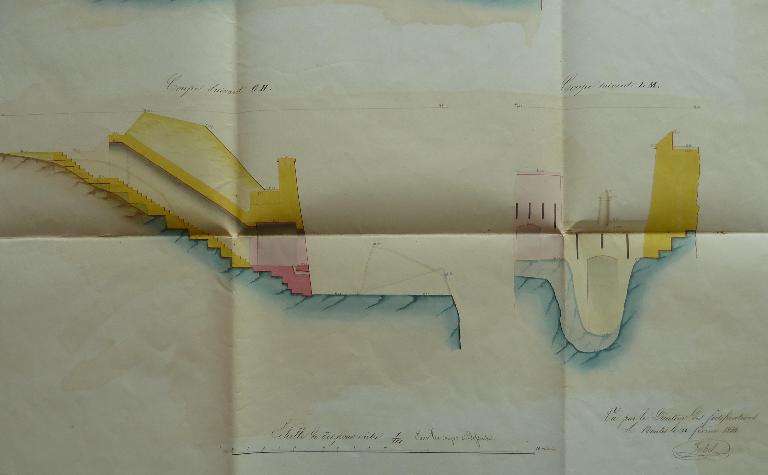

Du reste, en consultant le plan ci-joint, il sera beaucoup facile de se faire une idée juste de cette fortification, qu'en lisant la description la mieux faite et la plus minutieuse, description qui demanderait beaucoup plus de tems pour être lue, qu'il en faut pour avoir une idée précise et complète à l'inspection d'un dessin coté. Les teintes conventionnelles indiquent les parties achevées et celles en projet, les parties en déblais et celles en remblais.

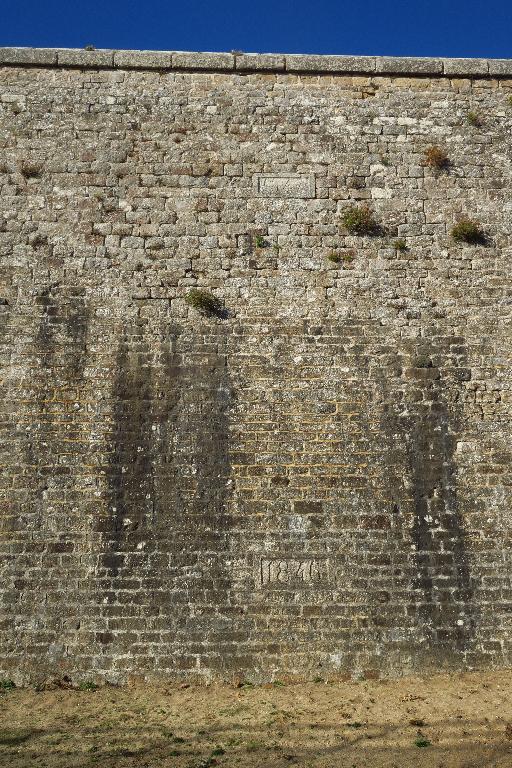

L'escarpe du Fort est presque terminée, la contrescarpe est à peine commencée, les terrassemens sont en commencement ; quant aux chemins couverts et à la lunette n° 14, il n'y a encore aucun projet pour leurs modifications et réparations.

la lunette a l'inconvénient de ne pas voir le terrain situé en dessous d'elle, ce qui permet de passer (à marée basse) à son pied, sans craindre ses feux ni ceux du Fort.

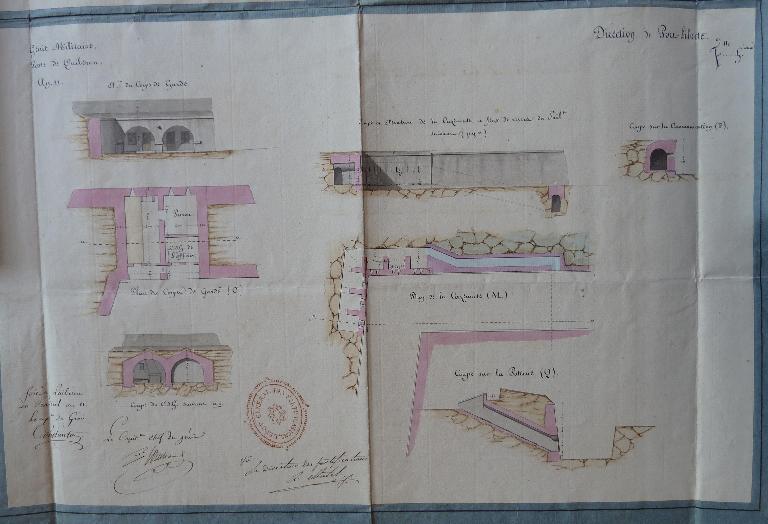

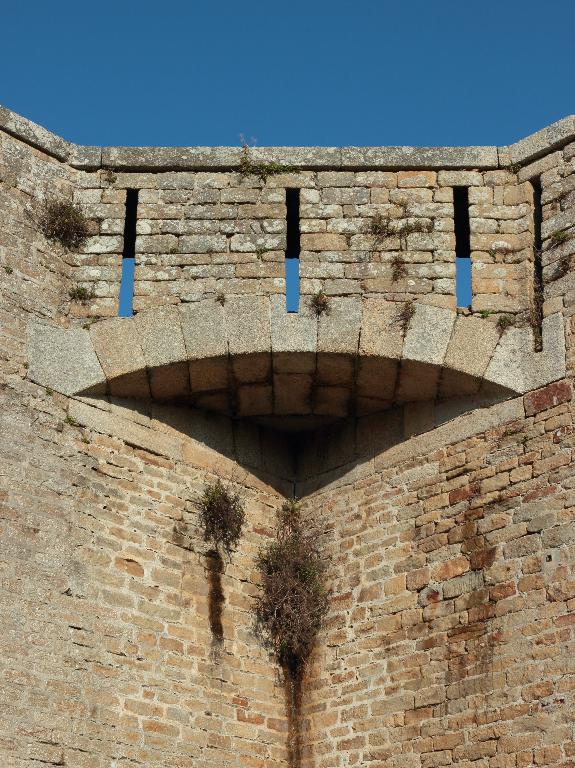

Les fossés du Fort et de la caserne sont taillés dans le roc vif ; les maçonneries sont en granit ; les terrassemens sont en sable revêtu de gazons ; les communications intérieures du fort sont faciles et bien conçues. Il y a deux barrières pour le camp retranché ; une porte avec pont-levis pour entrer dans l'enceinte bastionnée et une autre porte pour entrer dans le réduit de sûreté ; quatre souterrains, deux casemates, l'une de 27,50 m de long sur une largeur moyenne de 2,50 m, l'autre, de 39 m de long en trois galeries parallèles qui ont une largeur moyenne de 3 m.

La hauteur des genouillères est de 1,40 m, il n'y a pas d'embrasures tracées.

L'inclinaison du sol de côté de la presqu'île est de 1/4, du côté de la falaise, de 1/3 moyennement.

Les fossés sont secs. Il n'y a ni inondations, ni manœuvres d'eau.

Terrain environnant.

Le terrain environnant est formé par la grande et la petite falaise ; il offre à l'attaque l'avantage d'être très meuble et l'inconvénient d'être très incliné et difficile à maintenir.

Pour empêcher l'investissement, la première chose à faire est de s'opposer autant que possible au débarquement, la seconde, de conserver autant que faire se pourra les villages de Kerhorstein et de Portivi ; puisque l'ouverture de la tranchée doit se faire entre Kerhorstein et la mer sauvage.

Les bastions 11, 10, 5, 4, 3, 8, 7, peuvent être considérés comme inaccessibles.

Les bastions 5, 3, 4, 8, ne sont pas disposés pour recevoir de l'artillerie.

Discussion des points d'attaque.

L'attaque devra nécessairement se diriger sur le front composé des bastion 6 et 7 : tous les autres côtés ne présentant pas un développement de terrain suffisant pour asseoir les travaux de l'attaque.

Autrefois, on avait supposé que de l'île de Teviec on pouvait bombarder le Fort ; c'est une erreur grave, cette île étant distante du fort de 1975 m, portée à laquelle on peut envoyer une bombe ; mais sans aucune certitude dans le tir ; en sorte que le projectile destiné à tomber dans le fort pourrait tout aussi bien arriver au milieu des assiégeants. D'ailleurs, cette île qui n'est autre chose qu'un rocher, sur lequel il croît un peu de fourrage, ne possède aucune source d'eau douce et n'est pas facilement abordable, même par les beaux temps ; ainsi les troupes qui y seraient établies pour bombarder le fort courraient grand risque de mourir de faim et de soif, mais n'auraient aucune chance de faire le moindre mal aux défenseurs de la presqu'île. On dit cependant que les Anglais y établirent une batterie.

Composition de l'armement.

Armement de sûreté. Canons : 2 de 24, 1 de 12. Obusiers : 2 de 22 cm en bronze, 2 de 22 cm en fonte ; plus pour le camp retranché et la lunette, 4 canons de 8, 1 obusier de 22 cm en fonte.

Armement de défense. Canons : 2 de 24, 1 de 12, 3 de 8, 2 obusiers de 22 cm en bronze ; mortiers : 2 de 32 cm, 10 de 27 cm, 5 de 15 cm, 6 canons de 30 puis 7 obusiers de 22 cm en fonte ; plus pour le camp retranché, 1 canon de 8, 2 obusiers de 12 cm et 1 obusier de 22 cm en fonte.

Branches d'ouvrage ricochables.

Il n'y a qu'une branche ricochable, qui est la branche gauche du bastion 6.

Nombre de traverses, parados, barbettes, etc.

Les traverses nécessaires font partie de la fortification permanente et sont indiquées sur le plan, quant aux parados, il n'y en a pas et il n'en est nul besoin.

Il faut 15 barbettes, 13 plateformes pour affûts de siège et de campagne, plus 12 pour mortiers ; 400 gabions paraissent suffisants.

Travaux pour faciliter les communications au dedans et au dehors.

Les communications seront parfaitement établies au dedans quand l'exécution des travaux sera terminée. Pour les communications au dehors, il est à désirer que la route royale soit achevée.

Développement (en mètres) :

- des crêtes intérieures de l'enceinte, des fronts d'attaque : 106,75 m

- idem, des dehors compris dans l'attaque ou ayant des vues sur elle : 228 m

- idem, des chemins couverts : 117,50 m

Garnison présumée nécessaire à la défense :

- État-major : néant

- Infanterie : 888 hommes

- Cavalerie : néant

- Artillerie : 152 hommes dont 13 ouvriers en bois, fer et armurier

- Génie : 50 hommes

Durée présumée du siège.

L'ennemi s'établira probablement en arrière de Kerhorstein et jusqu'à Portivi qui est traversé par un ruisseau d'eau douce considérable.

Le quartier général sera établi à Portivi, les postes avancés à Kerhorstein.

1ère nuit. On tracera la première parallèle en avant de Kerhorstein et à 1200 mètres du Fort ; elle occupera en cet endroit toute la largeur de la presqu'île ; appuyant ainsi ses deux extrémités à la mer, elle ne courra aucun risque d'être tournée, et dispensera de retrancher le camp des assiégeants.

2e nuit. On commencera les boyaux de communication au nombre de 3 ; se dirigeant, l'un sur la redoute (14), l'autre sur le saillant du bastion (6) et enfin le dernier sur le flanc gauche du bastion (7).

3e nuit. Achèvement des boyaux de communication entre la 1ère et la 2ème parallèle, et amorce de la 2e parallèle.

4e nuit. Achèvement de la 2e parallèle.

5e-6e nuits. Construction des boyaux de communication entre la 2e parallèle et les demi-places d'armes qui seront placées sur chaque cheminement. Construction de deux contre-batteries situées l'une vers l'extrémité droite de la 2e parallèle et armée de 4 bouches à feu destinées à contre-battre les trois pièces de la redoute (14), l'autre placée vers l'extrémité gauche de la 2e parallèle, armée de 9 bouches à feu destinées à contre-battre la face droite du bastion (6) armée de 7 bouches à feu (1 canon de 24, de de 30, 4 obusiers dits de 80), la face gauche du bastion (7) armée de 3 bouches à feu (1 obusier de 22 cm, 1 canon de 30 et 1 obusier dit de 80), et prendre d'enfilade la face droite de ce même bastion, armée de 1 canon de 16. La crête de cette dernière batterie sera brisée.

7e nuit. Construction des demi-places d'armes.

8e-9e nuits. Construction des boyaux de communication entre les demi-places d'armes et la 3e parallèle, établissement d'une batterie dans la demi-place d'arme de gauche, destinée à ricocher la face gauche du bastion (6) et à contre-battre la face droite de ce même bastion, ainsi que la face gauche du bastion (7) dont elle prendra la face droite d'enfilade ; elle sera armée des bouches à feu retirées de la contre-batterie de gauche, placée en avant de la 2e parallèle, auxquelles on adjoindra 1 mortier de 27 cm et 1 obusier de 22 cm ce qui portera le nombre des bouches à feu à 11.

La crête de la batterie sera brisée.

On pourrait supposer d'abord que la 1ère contre-batterie de gauche eut pu remplir le même objet ; mais il n'en est pas ainsi, car pour ricocher la face gauche du bastion 6, il eût fallu, à cette distance, porter la batterie dans la mer, ce qui force à avancer, ne pouvant se porter vers la gauche.

10e et 11e nuits. Construction de la 3e parallèle, qui, débouchant en arrière de la gorge de la redoute (14), la force à tomber, la 1ère contre-batterie ayant éteint ses feux ; par suite, prise du camp retranché.

12e et 13e nuits. Établissement d'une batterie de 6 mortiers à la droite de la 3e parallèle, et destinée à inquiéter, écraser la caserne et à rendre le terre-plein du fort inhabitable ; ces mortiers auront d'autant plus d'effet, que les terre-pleins du Fort sont très rétrécis ; puis il pourront aussi diriger des bombes sur le magasin à poudre.

14e et 15e nuits. Sape double et établissement du cavalier de tranchée.

16e et 17e nuits. Couronnement des chemins couverts.

18e et 19e nuits. Établissement de la batterie de brèche (armée de 4 pièces) pour battre la face gauche du bastion (6), à 20 mètres du saillant. Construction d'une contre-batterie pour éteindre les feux de la face droite du bastion (12).

20e jour. Ouverture des feux de la batterie de brèche.

21e jour. La brèche sera probablement praticable.

La durée du siège, depuis l'ouverture de la tranchée jusqu'à la fin de la brèche, est ainsi évaluée à 21 jours : mais comme il reste à pratiquer deux descentes de fossés dans le roc vif, il en résulte que se la garnison est suffisamment pourvue de vivres et de munitions, la reddition de la place est presque indéfiniment ajournée par ces difficultés, si l'officier commandant en chef a les qualités requises pour s'acquitter convenablement d'une semblable mission.

Le Fort Penthièvre n'a jamais soutenu de siège, jusqu'à présent, il fut toujours enlevé de vive force.

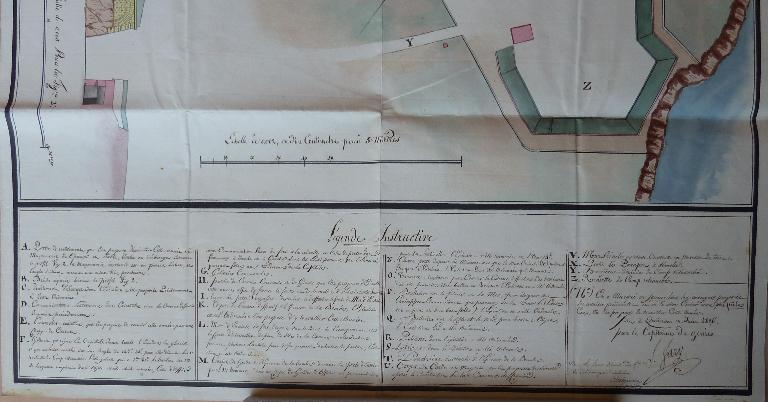

Les renseignements que l'on a été à même de se procurer sur la presqu'île de Quiberon, font connaître, qu'avant 1745, il n'y avait point de batterie sur ses côtes, et que huit y furent projetées pendant cette dernière année. Cette présomption est déduite : 1°, d'un plan de la presqu'île, non signé, mais sur lequel est écrit de la main de Mr Frézier, Directeur général des Fortifications de la Bretagne : Quiberon réduit sur le Neptune français, pour indiquer les batteries à faire en 1745. 2°, d'un autre plan, non signé, mais sur lequel il est écrit de la même main : Plan de la presqu'île de Quiberon, pour montrer la position des fortifications qu'on y juge nécessaire contre les descentes et les établissements des ennemis. C'est donc à l'époque de 1745 que nous porterons l'importance de cette presqu'île, relativement aux événements militaires dans lesquels elle a joué un rôle.

A la fin de septembre 1746, les Anglais parurent en grand nombre à l'embouchure de la rivière de Quimperlé ; ils y firent une descente et, de là, se portèrent sur Lorient ; ce qui fut sans effet, puisque le 6 octobre suivant, ils furent obligés de se rembarquer. A la même époque, ils s'emparèrent de la presqu'île de Quiberon, probablement comme point de dépôt sur le continent et comme point d'appui de la baie de Quiberon, qui offrait un mouillage sûr dans la mauvaise saison.

Les archives de la Direction du Génie possèdent un plan, non signé, sur lequel sont indiqués les retranchements que les Anglais y firent en 1746, qui consistent : 1°, en une ligne pour tirailleurs, dirigée sur la baie de Quiberon. 2°, en une double ligne en rampe destinée à fermer la partie sablonneuse de la gorge de la presqu'île en s'appuyant au mamelon graniteux de la hauteur de la Palisse.

Une lettre du 21 décembre 1746, signée M. de Bourbon, parle d'un projet que Mr de Marolles doit avoir déposé pour la pointe de la Palisse.

En 1747, on prépara un projet tendant à occuper la hauteur précitée de la Palisse ; Mr de Marolles fut chargé de ce travail, sous les auspices de Monseigneur le Duc de Penthièvre, qui, sans égard aux représentations de Monsieur Frézier, directeur général des fortifications de la Bretagne, donna non seulement l'ordre d'entreprendre de suite l'ouvrage alors appelé redoute de Quiberon, mais encore fit des avances de fonds pour en faciliter l’exécution.

D'après la note ci-dessous [...] on voit que les travaux du Fort Penthièvre, commencés en 1747, furent suspendus au milieu de l'exercice 1748. A diverses époques subséquentes, des modifications et de nouveau projets furent adressés, pour occuper convenablement la hauteur de la Palisse, mais ils ne furent point exécutés.

En 1761, les Anglais, par leurs opérations depuis le 7 avril jusqu'au 9 mai suivant, s'étant rendus maîtres de Belle-Île, et occupant en force la baie de Quiberon, on porta une nouvelle attention aux moyens de défense de la presqu'île, et Mr de Fourcroy, qui y fut envoyé par Mr le Duc d'Aiguillon, jugea que sa défense exigeait 1500 hommes, qui, à l'apparence d'un débarquement, devraient se retirer à la hauteur de la Palisse, où, sous la protection du Fort Penthièvre (redoute de Quiberon), ils tiendraient ferme jusqu'à l'arrivée du secours qui serait envoyé du continent.

Monsieur de Fourcroy, après s'être assuré des défauts du tracé, des angles morts, du peu de relief, de la mauvaise qualité du revêtement d'escarpe sans fossés, ni chemins couverts en avant, et enfin du peu de défense dont il était susceptible, observa en outre que ledit Fort, qui, par sa position, découvre au loin, ne voit pas sur sa droite le pied de l'escarpement à 40 mètres de distance, et qu'à la faveur d'une falaise qui borde l'Est et le Nord-Est, on pourrait arriver à couvert après s'être formé derrière le village de Kerhorstein, qui en est distant de 800 mètres [...].

Depuis lors, jusqu'au commencement de la révolution, la presqu'île et le Fort de Penthièvre n'offrent rien d'intéressant, de sorte qu'au commencement de l'an II, la défense de la gorge de la presqu'île consistait dans le Fort Penthièvre, qui n'occupait que le mamelon de la Palisse, et dans trois redoutes construites en 1761 et presqu'entièrement effacées.

La défense de la presqu'île de Quiberon ne pouvant avoir lieu, à moins d'une garnison nombreuse, en s'opposant de vice force à un débarquement, on sentit l'importance d'un point d'appui, et en conséquence, on jugea convenable d'ajouter aux moyens de protection existant à la gorge de la presqu'île, en liant le Fort Penthièvre à la première des trois redoutes précitées, par des lignes qui auraient l'avantage de fermer la partie sablonneuse de la presqu'île. Ce travail fut commencé l'année suivante [...].

L'ennemi ayant opéré, sous la protection de ses vaisseaux, dans le courant de messidor an III, un débarquement dans la presqu'île de Quiberon, et ce débarquement ayant de plus été effectué sur plusieurs points de la falaise et de la côte continentale jusqu'à la rive droite de la rivière de la Trinité, la garnison de Quiberon entièrement cernée, se replia sur le Fort Penthièvre, où elle se rendit faute de vivres [...].

Ce Fort fut repris par les Français dans la nuit du 3 thermidor de la même année, d'où suivit l'affaire importante de Quiberon, à la suite de laquelle l'ennemi se rembarqua au Port Haliguen et tira à mitraille sur les émigrés qu'il eût dû protéger [...]. Lorsque les républicains enlevèrent le Fort aux émigrés et Anglais coalisés, ils le prirent de vive force, en l'attaquant simultanément de tous les côtés : c'était la nuit, la marée étant basse, ils passèrent sous la lunette (14) et, par suite, à l'abri de ses feux pour l'attaquer par devant, puis ils gravirent les rochers pour l'attaquer à sa gorge.

du reste, quelque fut le courage et la ténacité de ces vaillantes troupes, on est obligé de signaler ici un fait qui rendit leur tâche beaucoup plus facile (qu'elle ne sera lors de l'achèvement du projet actuel) : alors le Fort n'avait qu'un mauvais redan de 6 mètres d'escarpe et sans fossés, les rochers qui sont à la gorge n'avaient point été escarpés tels qu'ils le sont maintenant ; quant à la caserne défensive, il n'en était point question, puisqu'elle fut bâtie d'après un projet de 1822, qui fut lui-même modifié plusieurs fois depuis le commencement d’exécution de ce bâtiment.

Depuis l'époque de la reprise de Quiberon jusqu'à ce jour, cette presqu'île n'a point été à même de jour un rôle important, l'ennemi n'ayant pas jugé convenable de l'attaquer ; néanmoins, au commencement de l'an XI, époque du renouvellement de la guerre maritime, sa Majesté Impériale et Royale ordonna d'augmenter les moyens de défense à sa gorge.

En 1822, un projet fut fait pour modifier les fortifications et construire la caserne défensive. Le Général Haxo fit un second projet du Fort Penthièvre. Enfin, dans ce moment, un nouveau projet est en cours d'exécution. C'est ce projet que représente le dessin ; cependant, quelques modifications seront apportées aux chemins couverts du Fort. Quant au camp et à la lunette (14), on ne s'en est pas encore occupé, bien qu'ils demandent certaines réparations et modifications.

Renseignements sur les établissements militaires.

Il n'y a de caserne que la caserne défensive, pas d'écuries ni d'hôpital ; il y a deux manutentions, une en bon état dans la caserne, une autre en ruine dans le camp. Il n'y a pas de magasins généraux.

Bâtiments et terrains à l'usage de l'Artillerie.

L'Artillerie possède en fait de bâtimens : un vieux hangar recouvert en chaume, qui est sur le point de crouler, un vieux magasin à poudre, puis un vieux magasin aux menus ustensiles renfermant le bureau du garde : ces trois bâtimens sont destinés à être démolis et remplacés par trois bâtiments neufs qui sont indiqués sur le plan.

A Quiberon, comme dans les lieux situés sur le bord de la mer, les poudres, artifices et armes portatives se détériorent promptement.

Le Garde d'Artillerie a un logement situé au dessus de la citerne de la caserne défensive. Il n'y a pas de logements pour les officiers d'Artillerie.

Fait à Quiberon le 25 mars 1847.

Le capitaine d'Artillerie adjoint

[signature illisible]

(Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 58, Documents particuliers à la Direction de Brest. Direction d'Artillerie de Nantes. Fort Penthièvre. Presqu'île de Quiberon. Mémoire, 25 mars 1847)

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".