La récolte et la fabrication du sel sont avérées par les archéologues dès l’époque néolithique. Sur le territoire d’étude, des fragments de "briquetages" (ou "augets") ont été trouvés sur la zone d'estran2. Ces pots de cuisson permettaient de chauffer de l'eau de mer dans des fours à sel. Cette production de sel ignigène est attestée à Arradon, Le Hézo, Sarzeau, Locmariaquer, Auray, Port Navalo, Boëd, Saint Gildas-de-Rhuys, Baden, Le Bono, Crac'h ou encore sur l'île d’Ilur où des amas de briquetages datés de l'âge de Fer (- 800 à - 50 avant J.C.) ont été mis au jour à l'occasion de fouilles archéologiques.

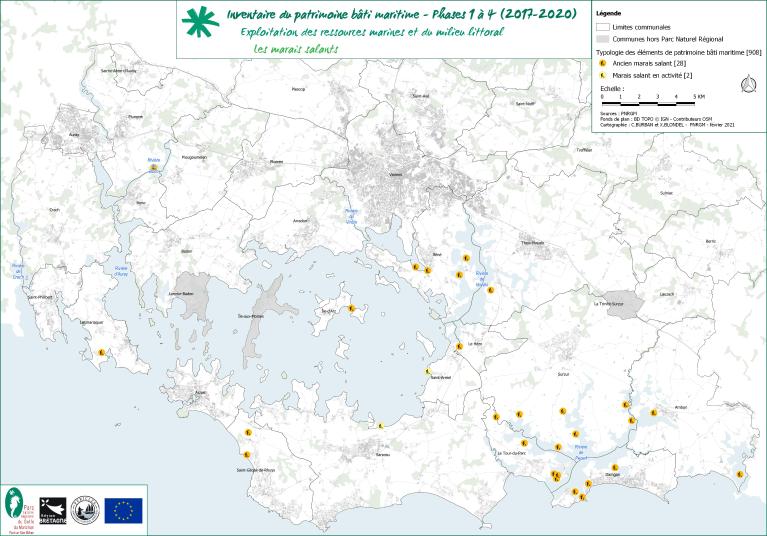

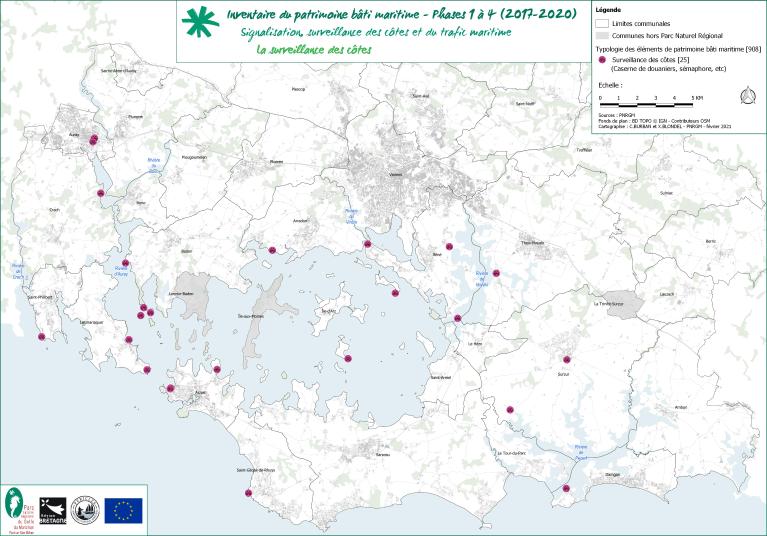

L’apparition des marais salants sur le territoire d’étude

La production de "sel de la baie"3 en Bretagne, matérialisée par l'aménagement de marais salants, participe au développement du duché de Bretagne au Moyen-âge. Dans le Golfe du Morbihan, les salines les plus anciennes apparaissent entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle sur le domaine ducal de la presqu'île de Rhuys, probablement à l'initiative de la duchesse Constance (1161 - 1201) ou de Jean Ier le Roux (1217/18 - 1286)4. Au XVe siècle, la saliculture sort du domaine ducal de Rhuys et s'étend sur le pourtour du Golfe. Dans le Morbihan, les seigneurs laïques, ducs et officiers ducaux, sont à l'initiative du développement de la saliculture entre le milieu du XIIIe et le début du XVIe siècles5.

Les traces de l’activité salicole solaire recensées dans le cadre de cette étude sont exclusivement des marais salants.

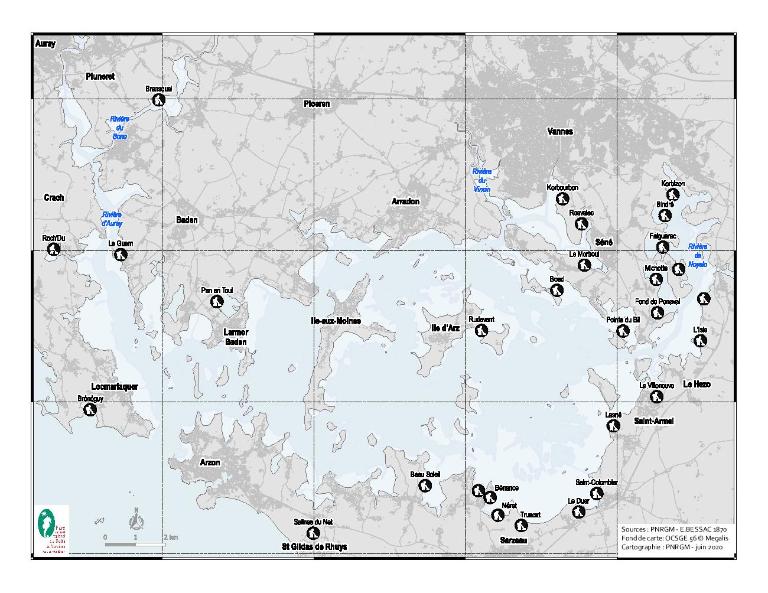

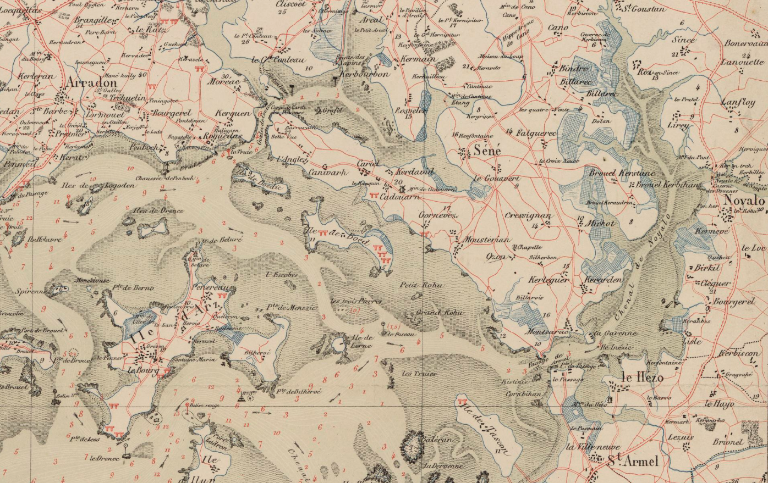

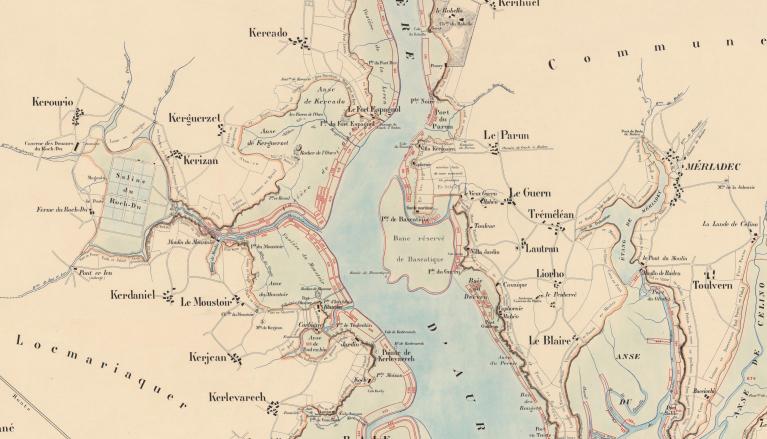

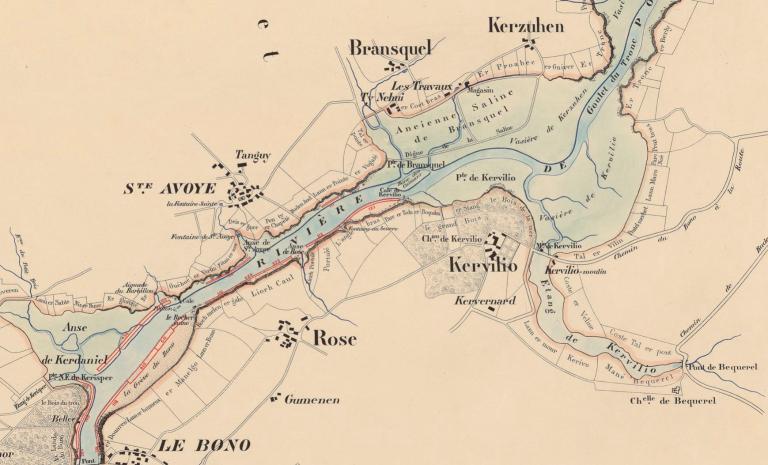

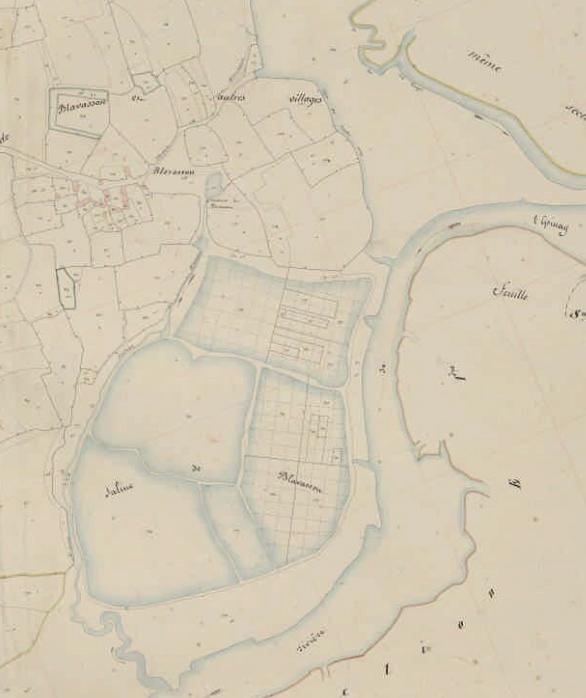

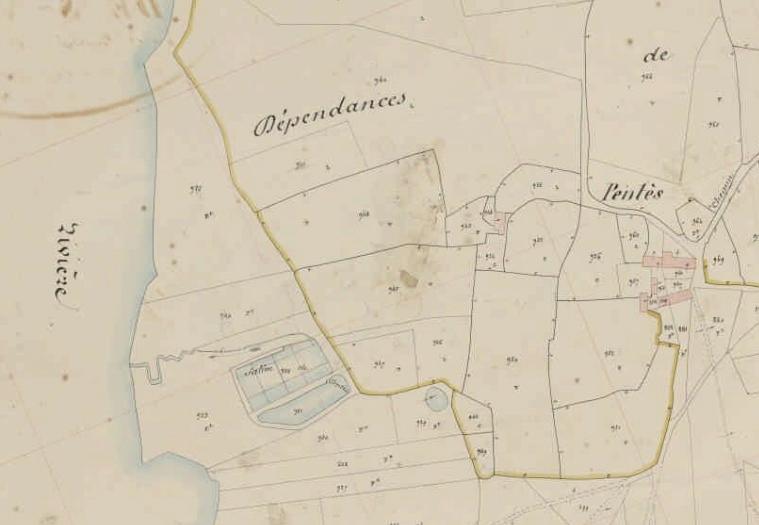

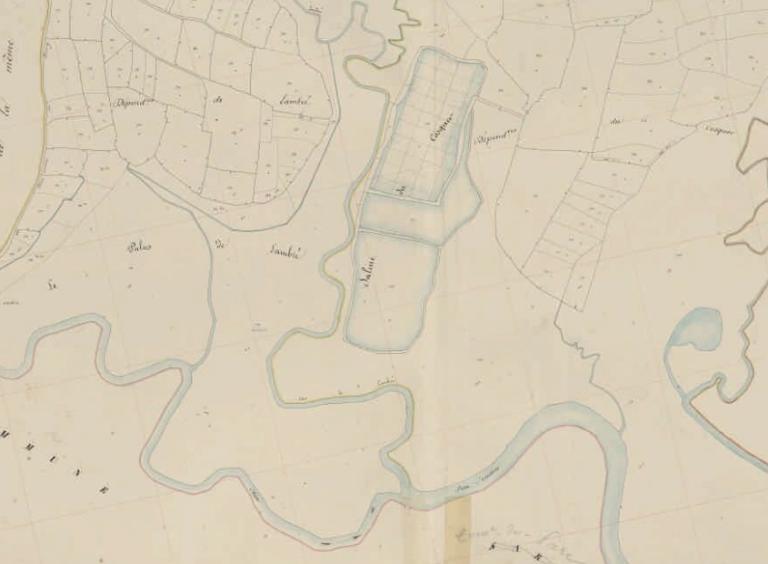

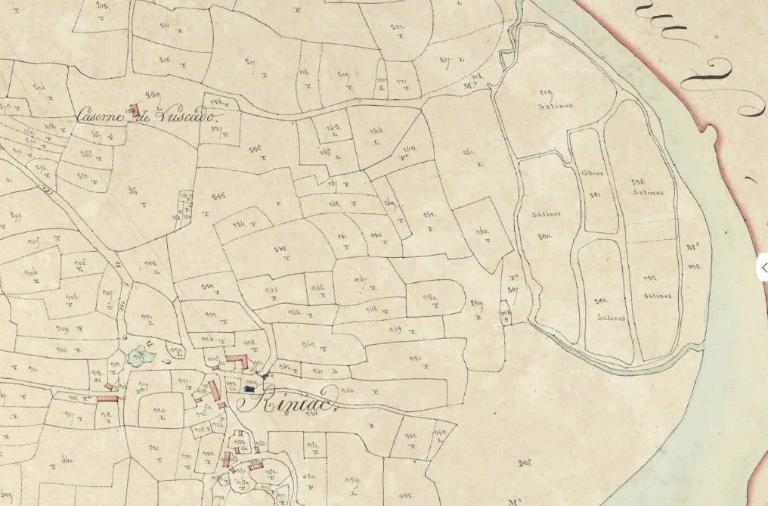

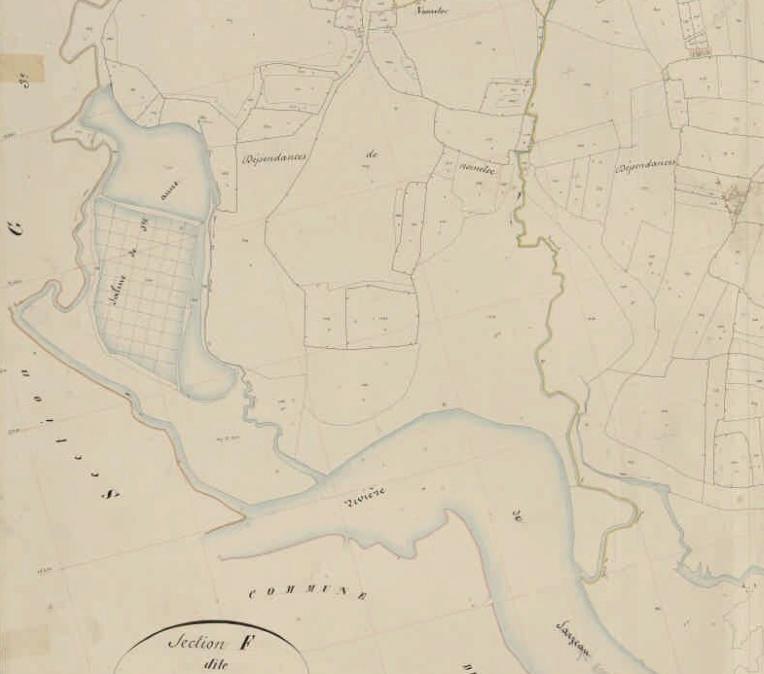

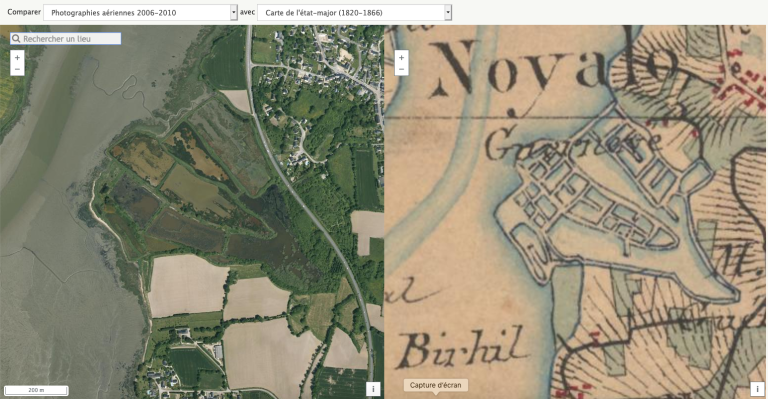

Sur le territoire d’étude6, nous avons recensé des vestiges de marais salants à Locmariaquer (Brénéguy), à Crac'h (Roch'Du), à Pluneret (Bransquel), à Baden (Le Guern), à Vannes (Kerbourbon, Rosvelec), à l’Île d’Arz (Rudevent), à Séné (Le Morboul et le long de la rivière de Noyalo : étier de Kerarden, Michotte, Falguérec), à Theix-Noyalo (Birhit, l'Isle, Roz en Since), à Surzur (Blavasson, Réniac, Caden, Pentès, Kergal, Trély, Cosquer, Sainte-Anne, Noumelec), au Hézo (La Villeneuve), à Saint-Armel (Lasné, Pusmen, Le Passage, Le Ludré), à Sarzeau (Saint-Colombier, Le Duer, Truscat, Le Néret, Bénance, Gulay, Beau Soleil, Banastère, Suscinio, Bodaval, etc.), à Ambon (Brouel, Le Prieuré, anse de Bétahon), à Damgan (le long de la rivière de Pénerf : marais de Plouhorno, Saint-Guérin, Larmor, Pouillac, l’Île, Kerhellec, le long de l’étier de Damgan), au Tour-du-Parc (étier de Kerboulico, Pen Cadénic, étier de Caden) et à Saint-Gildas-de-Rhuys (La Saline).

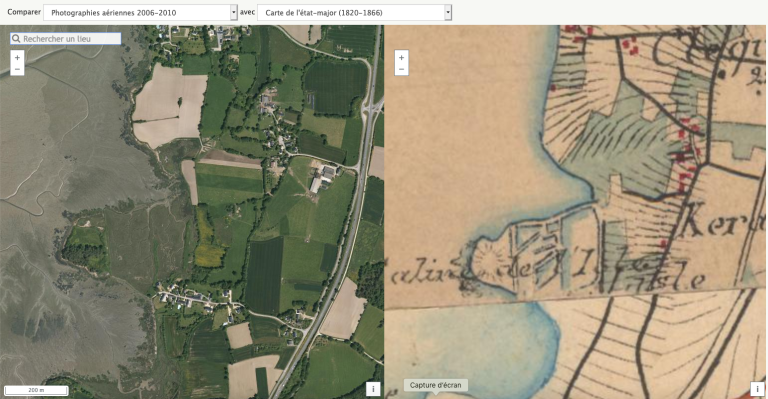

Gildas Buron, historien et conservateur du musée des marais salants de Batz-sur-Mer apporte des éléments de datation concernant la plupart des salines recensées sur le territoire d’étude. La plus ancienne saline encore lisible dans le paysage serait celle de Truscat à Sarzeau, datée de la fin du XVe siècle7. Guy Toureaux, dans son ouvrage, Les Salines de Rhuys, indique qu'en 1417, Jean II créait les salines du Duer" (Sarzeau)8. Les marais salants de la rivière de Pénerf sont sans doute apparus au XVe siècle9 (saline de l'Epinay à Surzur ? et dès 1467 au Tour-du-Parc), tout comme les salines de Lasné et Ludré à Saint-Armel, de Rudevent à l’Île d’Arz ou celle de Pen en Toul à Baden (aujourd'hui Larmor-Baden). Des marais salants existaient également à Saint-Gildas de Rhuys : “un aveu de 1584 précise que [...] deux salines en la paroisse de Saint-Goustan (aujourd'hui Saint-Gildas) [sont] identifiées en 1510 sous le nom de salines du Net”10. Au XVIIe siècles, les marais salants se sont multipliés sur la Presqu'île de Rhuys (marais de Lasné) et le long de la rivière de Pénerf, et plus précisément, sur les communes actuelles de Surzur11, Ambon et Damgan. La saline de la Villeneuve au Hézo a été aménagée en 1636. Elle relève, avec les salines mitoyennes du Pusmen (Saint-Armel), d'une même acquisition. Ces deux ensembles indépendants, qui seront séparés par une digue, étaient reliés, pour leur approvisionnement en eau de mer, au même étier12. Les salines du Guern à Baden daterait, quant à elle, de la 1ère moitié du XVIIe siècle. Les écrits de Dubuisson-Aubenay attestent de l'activité de la saline de Suscinio à Sarzeau en 1639 : "Il [Suscinio] est situé sur la grande mer qui cy est au sud ou il a beau prospect et des salines"13. A Séné, les marais salants sont créés au XVIIIe siècle, entre 1725 et 1748. Toutefois, ceux de l’anse de Mancel (Séné) sont plus tardifs, autour de 1824, avec une mise en service en 1830. La saline de Bransquel à Pluneret aurait été érigée par des paludiers de Batz à partir de 183914 et son activité est attestée en 1843 dans une lettre du Sous-préfet de Lorient adressée au Maire de Pluneret par laquelle il demande "la liste nominative des paludiers et sauniers ayant droit dans votre commune au bénéfice de la troque du sel pour l’exercice 1843" 15. Vers 1845, Charles de Gouvello du Timat fait construire une saline de 800 oeillets le long de la rivière d'Auray, dans l'anse du Roch'Du. Cette dernière sera, avec celle du Bréno à Carnac, la plus grande saline de Bretagne16. Nous n’avons pas connaissance de la date de création des marais de Brénéguy sur la commune de Locmariaquer.

Pour l’aménagement des salines sur le territoire breton et, notamment, dans le Morbihan à Séné (1725), le savoir-faire (maîtrise des techniques d’hydraulique et de terrassements) et l’expérience des paludiers de Guérande sont sollicités.

Le sel constitue une grande richesse pour les territoires. Ainsi, son exploitation a été une activité économique majeure pour le Golfe du Morbihan et la rivière estuarienne de Pénerf, notamment au XVIIIe siècle où la majorité des salines est exploitée. Dans son ouvrage, Jacques de Certaines précise: "Au milieu du XVIIIe siècle, le sel était exporté vers la Scandinavie par des navires de 40 à 100 tonneaux du golfe ou de Pénerf"17. Bien que le Golfe ne constituait pas, à cette période, une zone de saliculture aussi importante que celle de Nantes ou de Bordeaux, il faisait cependant parti des routes maritimes du sel. Cette ressource a fait l’objet d’un important commerce maritime à l’échelle européenne. Le sel est très prisé comme condiment, dans le traitement des peaux à tanner mais également pour sa fonction de conservation des aliments. Il permet, entre autres, d’assurer la conservation des produits de la pêche, comme les sardines.

Depuis Louis XI (1246) le sel fait l’objet d’un impôt royal appelé la gabelle, excepté en Bretagne qui, en tant que pays d’État, est exemptée.

Le déclin des marais salants sur le territoire d’étude et le renouveau :

A partir du XVIIe siècle, les pays nordiques s’approvisionnent également en sel dans le sud (golfe de Gascogne, Andalousie, Portugal, Gênes, etc.); où les prix sont plus attractifs qu'en Bretagne. A la fin du XVIIIe siècle, ils ne commercent plus avec les ports bretons. L’activité salicole périclite dans le Golfe au cours du XIXe siècle. Cela est notamment dû à la concurrence du sel industriel (venant d’Angleterre, du Midi et de l’Est de la France), au développement des techniques de conservation (conserveries), à l’effondrement du prix de vente et au développement de l'ostréiculture.

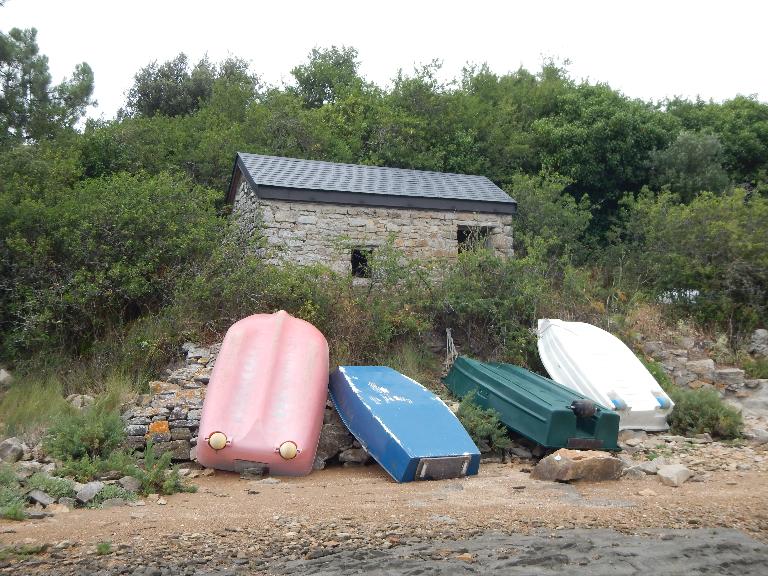

L’activité dans les marais salants, sur le territoire d’étude, va cesser durant le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Ainsi, en 1822, les marais de Brénéguy sont délaissés tandis que la saline de l’Île d’Arz est abandonnée en 184818. Les salines de Saint-Gildas-de-Rhuys et de Pen en Toul s'arrêtent vers 185019 et la saline de la Villeneuve au Hézo dans les années 1860-1870 20, tout comme les marais salants de Pen Cadénic situés au Tour-du-Parc (1860) 21. La saline du Roch'Du n'est plus en activité en 1880 comme en atteste son utilisation comme parc à huître sur la carte de Ragiot. La saline de Saint-Armel arrête sa production de sel en 1890. Jusqu’au début du XXe siècle, les salines de Damgan (jusqu’en 1922) 22 et d’Ambon (jusqu’en 1930)23 sont exploitées. Enfin, l’activité des salines de Séné cesse totalement en 195124. Nous n'avons pas connaissance de la date de la fermeture des salines de Bransquel à Pluneret, du Guern à Baden et de celles situées à Surzur.

Suite à la fin de l’activité salicole, certaines salines vont être utilisées pour d’autres usages, principalement aquacoles. C’est notamment le cas de la saline de Pen Cadénic au Tour-du-Parc, du Roch'Du à Crac'h, du Brénéguy à Locmariaquer, de Pentès à Surzur, de Lasné, de Ludré et du Pusmen25 à Saint-Armel, de Bénance à Sarzeau et de Rudevent à l’Île d’Arz. En effet, d’après Nicolas Millot26 à partir de 1875, les ostréiculteurs de Bilhervé à l’Île d’Arz transforment ces anciens marais salants en bassins d’affinage pour les huîtres.

Note de bas de page :

2. COPPENS Yves, "Notice sur les fours à augets de la côte méridionale bretonne et plus spécialement du Morbihan", Annales de Bretagne, 1953, 60 (2), p. 336-353

DAIRE Marie-Yvane, Le sel des Gaulois, Errance, 2003, 152 p.

3. Terme utilisé pour qualifier la production de sel de la Baie de l'Aiguillon au sud de la Rochelle, puis étendu à la côte atlantique (voir ROLLANDO C., Séné d'hier et d'aujourd'hui, Mairie de Séné, Arradon, 1996).

4. L'un et l'autre ont participé à la construction de saline sur le territoire de Guérande.

BURON Gildas, GODET Laurent, MÉNANTEAU Loïc, NEVES Renato, “ Anciennes salines côtières, de la Manche au Détroit de Gibraltar ”, p.86-115, in MÉNANTEAU Loïc, Sels et salines de l’Europe Atlantique, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 504 p.).

5. Buron Gildas et al., op. cit., p. 90 et 91.

6. Saint-Philibert, Locmariaquer, Auray, Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Arradon, l’Ile d’Arz, Séné, Le Hézo, Le Tour-du-Parc, Damgan, Ambon, Baden, Le bono, Plougoumelen, Pluneret, Crac'h

7. Jean Maudec reçu en 1463, du duc de Bretagne François II, le marais de Truscat afin qu'il le transforme en saline. En 1540, le marais salant comptait 75 oeillets et faisait environ 5 ha (voir CERTAINES (de) Jacques, "La saliculture dans le Golfe", dans de CERTAINES Jacques (dir), Histoire maritime du golfe du Morbihan, Edition Apogée, Rennes, 2019, pp. 257-277).

8. "Présentation", Guy Toureaux, dans TOUREAUX Guy, Les salines de Rhuys, dans le cadre du concours "Patrimoine des Côtes et Fleuves de France" par les revues Chasse-Marée et Armen, Association Culturelle de Rhuys, 1996

9. BURON Gildas et al., op. cit.

10. Ibid., p. 90

11. Les marais salants de Blavasson et Noumelec à Surzur appartenaient à la famille Serent. Ils ont été vendus à la famille Pavec respectivement en 1793 et 1798, lors d'une vente révolutionnaire (archives ADM Q 2892 et 216). La saline de Blavasson comptait 130 oeillets et celle de Noumelec 64 oeillets.

12. Toureaux Guy, op. cit, p. 7

13. "Les marais salants en Presqu'île de Rhuys", Geneviève DELBOS, dans TOUREAUX Guy, Les salines de Rhuys, dans le cadre du concours "Patrimoine des Côtes et Fleuves de France" par les revues Chasse-Marée et Armen, Association Culturelle de Rhuys, 1996, p. 22

14. BURON Gildas et al., op. cit. p. 92

15. Documents d'archives 3ES 176/29

16. BURON Gildas, Bretagne des marais salants: 2000 ans d'histoire, Morlaix, Skol Vreizh, 1999, 175p.

17. CERTAINES (de) Jacques, "La saliculture dans le Golfe", dans de CERTAINES Jacques (dir),Histoire maritime du golfe du Morbihan, Edition Apogée, Rennes, 2019, pp. 257-277.

18. BURON et al, op.cit.

19. CERTAINES (de) Jacques, op.cit., p. 263

LE BORU Bernard, "Le marais de Pen en Toul", Cahier du patrimoine - Baden et Larmor, N°6, août 2019

20. BURON Gildas et al., op. cit.

21. Association Culturelle de Rhuys, Les salines de Rhuys, dans le cadre du concours “Patrimoine des Côtes et Fleuves de France” organisé par les revues Chasse-Marée et Armen, Le Roche-Bernard, 1996, 151 p.

22. BURON Gildas et al., op. cit.

23. Ibid.

24. Ibid.

25. Les marais salants du Pusmen ont été rachetés vers 1960 pour la production d'huîtres claires. Mais cette activité a été de courte durée suite à une épizootie. Les vannes ont été réouvertes par le propriétaire vers 1983 pour en faire une zone de quiétude pour l'avifaune et des travaux de gestion de l'eau ont été effectuées dans ce sens en 2019 et 2020.

26. MILLOT Nicolas, L’Ile d’Arz, Tours, Hengoun Éditions, 2006, 158 p.

Architecte, 16 place des Lices, Vannes