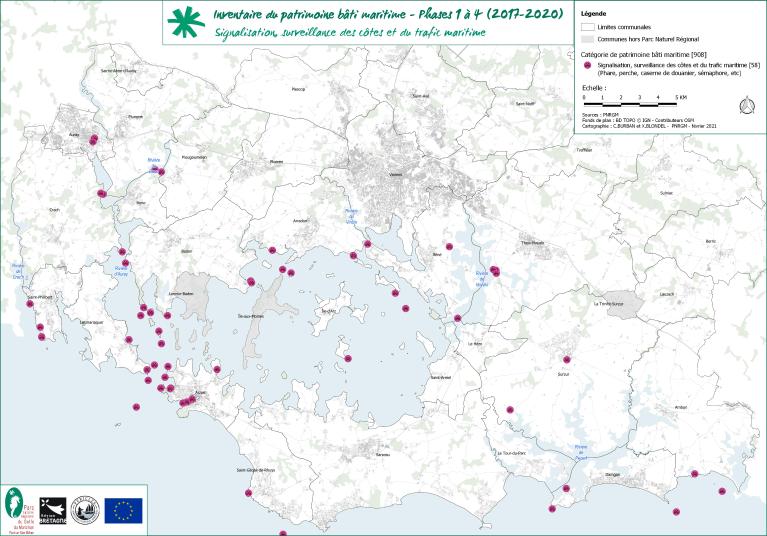

Le golfe du Morbihan, avec son archipel d'îles et d'îlots, ses récifs et ses courants, forme un espace de navigation particulier où se côtoient dispositifs de balisage, de surveillance et de communication. Ces dispositifs de signalisation et de surveillance des côtes et du domaine maritime regroupent plusieurs typologies de bâti. Sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, plusieurs ouvrages, servant à informer et orienter les navigateurs sur le domaine maritime, de jour comme de nuit, ont été recensés sur le littoral et sur le Domaine Public Maritime (Océan Atlantique, golfe, rivières de Saint-Philibert, Crac'h, Auray, Vannes, Noyalo et Pénerf), notamment des amers, des feux, des phares, des tourelles, des bouées ou encore des perches. D’autres dispositifs de surveillance et de communication plus complexes, tels que les sémaphores, se multiplient au XIXe siècle sur le littoral. L’importance de la fonction douanière au début du XIXe siècle, a également engendré la construction d’un nombre conséquent de bâtis sur le territoire pour l’organisation des services des douanes.

Signalisation maritime

Dans le golfe du Morbihan, selon Joachim Darsel1, "jusqu'au XIXe siècle, les côtes de cette province, {la Bretagne, NDRL} furent à peu près totalement dépourvues de phares. Et ce n'était point-là négligence de la part des autorités ; le commerce et la navigation, pour d'obscures raisons, s'opposaient en certains endroits à toute innovation, à toute amélioration dans le guidage des navires...On eût dit que les indigènes, qui connaissaient parfaitement les dangers de la côte, souhaitaient maintenir au large les étrangers." Cette volonté des marins locaux, qui avaient à n'en pas douter une connaissance parfaite du golfe, de tenir à l'écart tout dispositif de balisage, avait probablement pour but de préserver leur intérêt en gardant le monopole sur le cabotage et le pilotage rémunéré. Cela se traduit notamment par l'obtention par les pilotes de Rhuys du maintien de l'absence de balisage jusqu'à Vannes, et ce malgré une proposition faite par le commissaire Regnault en 17662. Cependant, Pierre Bost indique, dans l'ouvrage collectif, Golfe du Morbihan, 5000 ans d'histoire3, qu'en 1701, les négociants réclament des "farillons " de pierre de 15 à 20 pieds de haut près de l'Île Longue, pour éviter les rochers des Moutons, au carrefour des chenaux de Vannes et d'Auray.

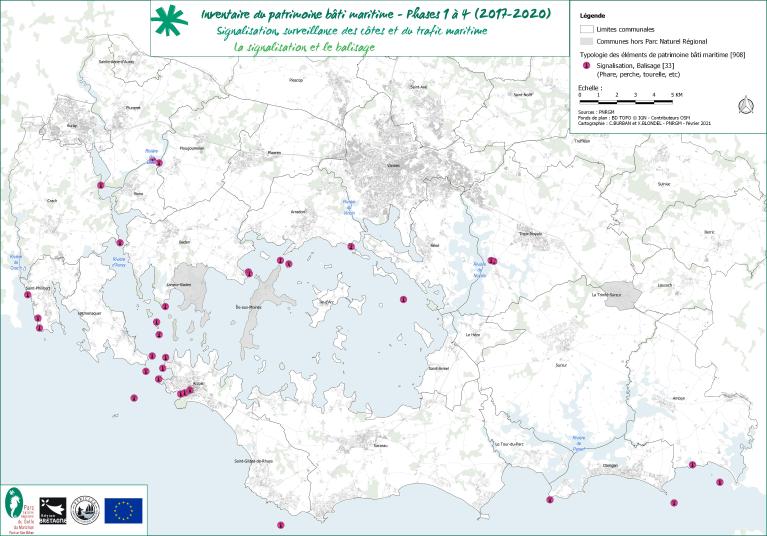

En 1819, l'ingénieur-géographe Charles-François de Beautemps-Beaupré (1776-1854), propose de codifier le balisage des côtes françaises. Inventeur du balisage latéral, il fait peindre les amers remarquables, placer les bouées, construire des phares, etc.4. Auteur des Méthodes pour la levée et la construction des cartes et plans hydrographiques (1811), il dirige à partir de 1816 la cartographie des côtes bretonnes. Les résultats des levées du Golfe du Morbihan sont rapportés dans trois cartes : Plan des entrées du Morbihan et de la rivière de Crac'h (1825), Carte particulière des côtes de France. Baie de Quiberon et Morbihan (1827) et Carte des côtes de France. Partie comprise entre Lorient et Saint-Nazaire (1829). Pierre Bost précise que sur la carte de 1827 quelques éléments de balisage sont mentionnés, à savoir une douzaine de perches et quelques bouées, telles que "une bouée pour le plateau de Drenec, une autre limitant à l'Est de la côte de la pointe de Brouhel à l'Île aux Moines, une autre pour le rocher de Roguedas ou deux autres pour le banc de Creizic".

Dans le golfe, le balisage s'est principalement développé vers le milieu XIXe siècle, avec par exemple, l'installation des tourelles Le Grégan en 1837-1841, la balise de l'Escobès en 1870, la tourelle bâbord de la Truie d'Arradon en 1885, la tourelle de la Grande Truie de l'anse de Port Navalo en 1886, la tourelle latérale tribord de Roguédas en 1892-1893, etc.

Parallèlement un balisage local, rarement officialisé, s'est aussi développé. Guy Demoment dans son ouvrage, Une histoire de Locmiquel au XIXe siècle5, indique la présence de trois perches anciennes en métal, scellées à un rocher de la rive et surmontées d'un cône en tôle rivée. L'une se trouve à la pointe de Locmiquel (Baden), l'autre au nord-est du Grand Veïzit (Baden) et la dernière à l'entrée du passage à l'anse du Moustoir (Crac'h). Seules les deux premières sont toujours visibles dans le paysage mais ont perdu leur signal conique. Ces balises, situées à proximité d'une cale rudimentaire non maçonnée, aujourd'hui démantelée, servaient, entre autres, à signaler des plages accessibles aux borneurs ; permettant ainsi aux agriculteurs du village de transporter leur marchandise au marché de Vannes par voie de mer.

La première tentative d'uniformisation du balisage date de 1871, sous l'impulsion de l'officier de marine danois S. A. Philipsen6. Pierre Bost précise que7 : "L'ancien balisage latéral français que l'on retrouve sur certaines cartes du XVIIe siècle, a été formalisé en 18908 et durera jusqu'en 1945", date à laquelle sera mis en application l'accord de Genève de 19369, proposant un système de balisage homogène dans le monde, excepté en Amérique.

Aujourd'hui, selon les cartes du SHOM et l'inventaire réalisé en 2019 par le service des Phares et Balises Lorient de la DIRM NAMO10, le territoire d'étude compterait un phare (phare de Port Navalo), 41 bouées, 10 tourelles, 9 feux (incluant 3 tourelles) ainsi que 120 perches et espars. Les balises installées sur une initiative locale, telles que les perches présentent dans le fond de l'aber du Bono ou du chenal d'accès à l'anse du Guéric dans le Nord-Est de l’Île aux Moines, ne sont pas ici répertoriées

Les amers

Se repérer en mer a toujours été une nécessité pour les gens de mer. Ainsi, les populations maritimes ont désigné ou aménagé des amers sur terre permettant, par leur alignement avec le navire et d’autres amers, de se situer et de s’orienter en navigation. L’amer est un repère remarquable de différentes natures identifié dans le paysage. Il peut être un élément naturel (rocher, arbre, falaise, etc.), tel le rocher du moine de Boëdic, situé à l'extrémité ouest de l'Île. Selon la légende, la tête du moine aurait été sculptée dans un rocher par un prisonnier. Pierre Bost rapporte qu'il "aurait plutôt été façonné vers 1864 par des ouvriers qui le baptisèrent avec quelques bouteilles de blanc de Sarzeau. Depuis, tout marin passant devant devait le saluer d'un coup de corne et boire cul sec un verre de vin afin de concilier la mer et le vent"11. D'autres amers sont des éléments construits, répondant initialement à d'autres usages (mégalithes, clochers, bâtiments, etc.). Ainsi du tumulus de Gavrinis, du cromlech d'Er Lannic, de la chapelle de Boëdic (Séné), du clocher de l'église de Baden, de l'ancien clocher de la chapelle de Sainte-Avoye (Pluneret) ou encore de la maison rose du Passage à saint-Armel ou celle de Port Anna à Séné. Construite en 1879, la fonction d'amer de cette maison est mentionnée au SHOM. Quelques amers ont également été édifiés spécifiquement pour servir de repère ou d’alignement. Peuvent être cités par exemples, la pyramide en pierre blanche, aussi appelée "craie blanche", dressée sur l'Île du Petit Veïzit (Baden) ; celle en pierre maçonnée, érigée au 19e siècle sur la commune d'Ambon, le long de la baie de Kervoyal, au lieu-dit Cromenac'h ; ou encore à l'entrée du golfe, à la pointe de Bilgroix, la balise du mouton à Arzon, dit le "Faucheur", qui à l'origine est un rocher peint en blanc, rehaussé par la suite d'un chapeau en béton blanc.

Les balises

La balise est un dispositif de signalisation fixe ou flottant, servant de points de repère, indiquant la voie à suivre ou un danger en mer. Les balises regroupent les perches, les tourelles et les bouées. Leurs couleurs et leur organisation correspondent aux règles du balisage en vigueur sur le territoire français. Ainsi, une balise cardinale, jaune et noire, indique l’orientation à suivre pour éviter un danger. Dans un chenal, les balises vertes ou rouges définissent la voie à suivre. Une balise noire et rouge signale un danger isolé; une balise jaune surmontée d'une croix jaune signale des zones spécifiques (câbles sous-marins, sondes scientifiques, exercices militaires). Enfin, une marque rouge et blanche, surmontée parfois d'une boule rouge indique des eaux profondes ou saines, c'est-à-dire sans danger. Cette dernière n'a pas été observée sur le territoire d'étude.

Les premières balises (perches en bois ou espars) apparaissent, en Europe, dès l'Antiquité pour signaler les dangers (rochers, bancs de sables, etc.). Les tourelles maçonnées, en pierre de taille et mortier, apparaissent en Europe au XIIe siècle, mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que ces ouvrages de signalisation se répandent massivement sur les côtes françaises. Les tourelles recensées sur le territoire d’étude sont en pierre de taille maçonnées ou en béton. Elles portent toutes un nom, associé au nom d’un courant, d’une île, d’une pointe, etc. (la Truie d’Arradon, Holavre, Roguédas, Kerpenhir, Goemorent, basse de Kervoyal, Roh Beniguet, etc.). Sur le territoire d'étude, un certain nombre de bouées datent de la seconde moitié du XIXe siècle, parmi lesquelles figurent les bouées du Creizig (1862), la bouée basse du Grand Mont (1864), la bouée Borenis (1868, rivière de Pénerf), la bouée d'Ilur (1869 ?), celle de la Jument (1870), la bouée basse de Méaban (1872) ou encore la bouée César (1881). Cette dernière, située dans la rivière d'Auray, entre les lieux-dits de Kerisper (Pluneret) et Rosnarho (Crac'h), a été ainsi nommée en raison de son emplacement à hauteur de l'ancien aqueduc dit "Pont de César", détruit en 1885.

Les phares et les feux de signalisation

Les phares et les feux de signalisation sont également des amers ou des balises dont la fonction est d’être visible la nuit. Depuis l’Antiquité des feux sont allumés sur le littoral ou en haut des collines pour guider les navigateurs à l’approche des côtes ou des ports principaux. A l’origine, ces signaux correspondaient à des feux de bois ou des torches brûlant à ciel ouvert, parfois protégés par un toit. Puis des ouvrages bâtis ont été conçus pour accueillir ces feux.

La côte du Ponant comporte plusieurs phares datant de la période médiévale : Saint Mathieu en 1250, Calais en 1290, Cordouan en 1360, Dunkerque en 1365… En 1806, Napoléon en confie la gestion à l’administration des Ponts et Chaussées, dépendant du ministère de l’Intérieur et une « commission des phares » est créée en 1811. Chaque phare a sa propre signature lumineuse, permettant son identification.

Plusieurs phares ont été recensés sur le territoire d’étude. Le phare de Kernevest à Saint Philibert, construit en 1855, permettait de guider les navigateurs dans le chenal du port de la Trinité-sur-Mer. Tout d’abord à feu fixe, il fut ensuite à feu tournant. Son dernier gardien était une femme, Anna Le Bail, qui a œuvré pendant 40 ans, jusqu’en 1965 et qui avait pris la suite de sa sœur, elle-même ayant succédé à son père et son grand-père, premier gardien dès l’édification. Aujourd’hui, un feu à secteurs, situé à la pointe de Kernevest, oriente les navigateurs dans le chenal de la Trinité-sur-Mer et un feu directionnel est établi -en face du port de la Trinité-sur-Mer- au lieu-dit “Les presses”. Le phare de Port-Navalo marque l’entrée du Golfe du Morbihan depuis le Mor Braz. Construit en 1895, il est toujours en fonctionnement. Il mesure 19 mètres de haut et présente une forme très simple caractéristique des phares construits après 1820. Sur le même site, on observe un second ouvrage -une "maison-phare"- construit en 1840. L’ouvrage, qui a donc précédé le phare actuel, présente une tourelle ronde (ancien phare) centrée dans le pignon de la maison. La maison servait à loger le gardien du phare. Le phare du port du Crouesty est une tour cylindrique de 28 mètres de hauteur, construit en béton armé en 1982.

Il est a noté, que la tour de Pénerf (édifiée au XVIème siècle), aurait rempli, entre autres fonctions, celle de porte-feux12.

Le territoire d'étude compte également neuf feux de signalisation : la tourelle bâbord du Pignon à l'entrée de la rivière de Pénerf; la tourelle latérale bâbord à l'entrée du port Saint-Jacques à Sarzeau; la bouée tribord N°1, les tourelles latérales bâbord et tribord ainsi que la balise à treillis annonçant le Port du Crouesty d'Arzon; le tripode des Grands Moutons (balise tribord) et la tourelle cardinale sud Grégan à l'entrée du golfe, puis la tourelle tribord de Roguédas au niveau du chenal d'accès de la rivière de Vannes. Exceptés le feu du Pignon (1933) et le feu du Port Saint-Jacques (1956), tous ont été mis en service dans le dernier quart du XXe siècle.

Les échelles à marée

En dehors de ces balisages, il existe d’autres ouvrages de signalisation. Une échelle à marée maçonnée en pierre a été recensée sur la commune de Séné, au niveau du goulet de Conleau à Port-Anna. Elle ne porte plus d’indications (couleur, graduation). Cette échelle à marée permettait de renseigner les navigateurs sur la hauteur d’eau avant de s’engager dans le chenal du port de Vannes. Une autre échelle à marée non maçonnée est également visible à l’extrémité du môle marquant l’entrée du port du Bono.

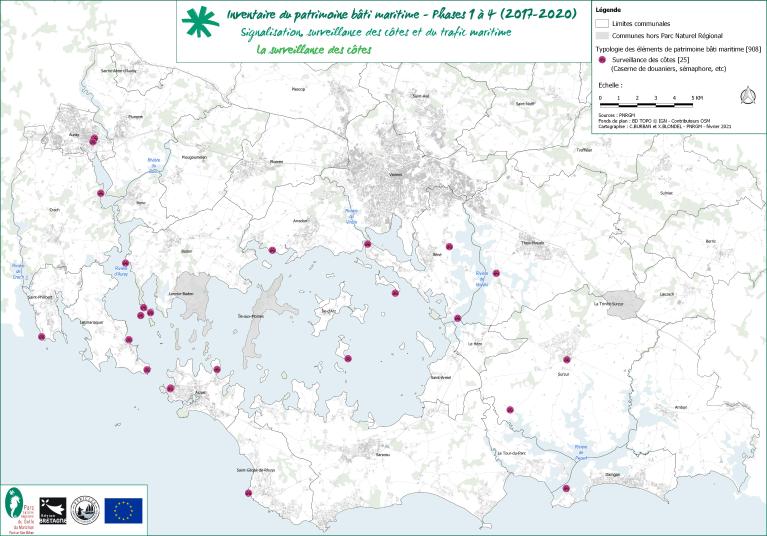

Surveillance maritime

Les sémaphores

Au XIXe siècle, à la demande de Napoléon Ier, les premiers sémaphores sont créés sur les côtes françaises. Ils permettent de surveiller le domaine maritime. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous Napoléon III, le dispositif du sémaphore est perfectionné et on multiplie leur nombre sur l’ensemble du littoral. Les sémaphores sont notamment complétés par un système performant de télécommunication pour communiquer entre la terre et les navires en mer. À cette période un modèle architectural de sémaphore est diffusé. Le bâtiment présente une forme en T. Il est identifiable à sa chambre de veille dotée de larges baies vitrées ainsi que par l’imposant mât de signaux. Ce modèle correspond à l’architecture des deux sémaphores recensés sur le territoire d’étude : le sémaphore situé sur la pointe de Kerpenhir à Locmariaquer, côte ouest du goulet formant l’entrée du Golfe, et, à l’est, le sémaphore de Saint-Gildas de Rhuys situé à la pointe du Grand-Mont. Ces sémaphores constituent un réseau de surveillance très étendu. Situés sur un point culminant de la côte, ils dominent l’espace maritime.

En 2000, le Conservatoire du Littoral acquiert le site de Kerpenhir et décide, en accord avec la commune et la Société nautique de Locmariaquer, de rénover le sémaphore, qui avait été incendié en 1997, pour accueillir l'école de voile. Le bâtiment, dans ses nouvelles fonctions, est inauguré en 2005.

Le patrimoine des douanes

Au début du XIXe siècle, sous l’Empire, le service des Douanes connaît une période de réorganisation et de développement, la Bretagne n'échappant pas à la règle. En effet, en 1806, Napoléon Ier instaure l’impôt sur le sel au niveau national dont la Bretagne était, jusque-là, exemptée.

Les Douanes se divisent en deux services. Un service chargé de la taxation de l’impôt et un service chargé de la surveillance des côtes et du trafic maritime pour éviter la contrebande.

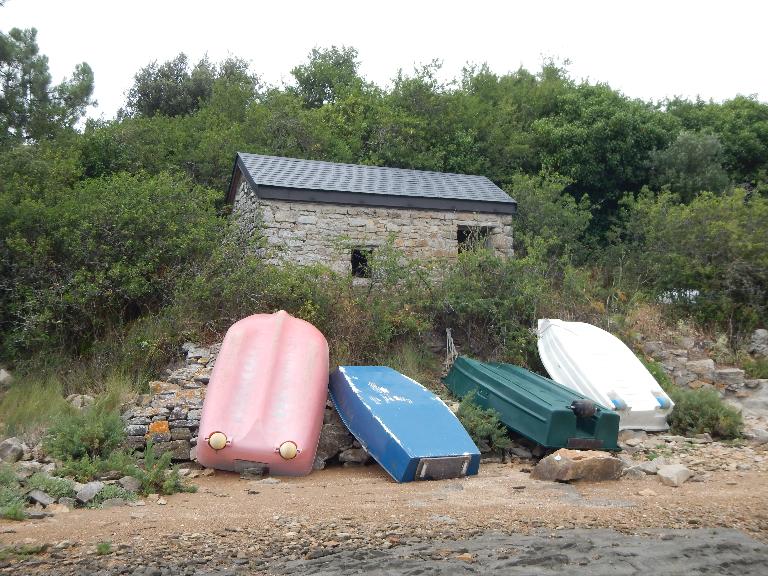

Afin d’organiser les services, de loger et d’abriter les douaniers, de nombreux édifices sont construits dans la première moitié du XIXe siècle sur le littoral et notamment près des zones de production salicole. Il existe plusieurs typologies de bâti : casernes, bureaux, poste d’observation. On recense plusieurs casernes : Le Guern à Baden, Le Roch'Du à Crac'h, Pen-er-Men à Arradon, les Quatre-Vents à Séné (1809), Le Pont à Noyalo, Lambré et le Bourg à Surzur, Le Passage à Saint-Armel, Kergomirec, Suscinio et Beg Lann à Sarzeau, Port-Navalo et Bilouris (terrain acheté en 1852 par l'administration des Douanes) à Arzon. Une caserne, aujourd'hui détruite, était également présente au lieu-dit du Rocher au Bono13, à la Pointe du Blaire à Baden, au lieu-dit de Réniac à Surzur et de Banastère à sarzeau. Certaines casernes sont construites selon un modèle architectural identique. Elles possèdent un plan allongé, formé d’une succession de pièces uniques surmontées de soupentes éclairées par une lucarne. La toiture à long pans est couverte d’ardoises. Chaque pièce possède une cheminée. Cette organisation est notamment utilisée pour la construction douanière des casernes de Bilouris à Arzon et de Pen-er-Men à Arradon.

Un important dispositif de surveillance est également mis en place sur le littoral. Ces édifices étaient donc souvent situés à proximité des marais salants et des axes de circulation maritime. Plusieurs édifices recensés ont certainement eu une fonction d’abri et de poste de surveillance : postes de La Garenne, Barrarac’h et de Bellevue à Séné, postes des Sept îles et de la pointe de Locmiquel à Baden, poste du Passage à Saint-Armel, corps de garde de la Pointe de Penvins à Sarzeau, etc. De plan quadrangulaire à un ou deux niveaux, ces ouvrages étaient généralement construits en pierre avec une couverture en ardoise. Certains édifices recensés, dont la fonction n’est pas identifiée, ont pu remplir aussi la fonction de poste de surveillance comme par exemple celui à l’état de ruines observé au lieu-dit Le Pechit à Séné ou encore celui observé à la Pointe de l'Ours à sarzeau. Nombre de ces édifices ont été détruits ou remaniés. Ainsi, au lieu-dit le Dendec à Damgan, un poste de douane aurait préexisté à l'édifice actuel, non loin des marais salants.

(Irène Béguier, Christelle Nicolas, Marianna Fustec)

Photographe-éditeur de cartes postales, Vannes.