L’implantation des moulins à marée

La Bretagne possède plus des deux tiers du corpus des moulins à marée du littoral français19. Leur multitude en Bretagne s’explique à la fois par la topographie des lieux et l’importance des marnages. En effet, le littoral breton est extrêmement découpé, offrant de nombreuses baies, rades, goulets et mers intérieures. Ces sites sont abrités des flots, des courants marins violents, tout en subissant le phénomène des marées. De plus, ils sont généralement propices à l’endiguement et donc à l’implantation d’un moulin à marée. L'activité économique, et particulièrement l'accroissement des cultures céréalières sous l'Ancien Régime, a également participé à l'installation de moulins sur le littoral de la péninsule bretonne : à vent sur les reliefs et à marée sur l'estran. De création seigneuriale ou cléricale, les moulins à marée ont contribué à l'enrichissement des seigneurs ou des religieux propriétaires, qui exerçaient, jusqu'à son abolition en 1789, le droit de ban (ou banalité), leur permettant de percevoir des redevances en argent ou en grain.

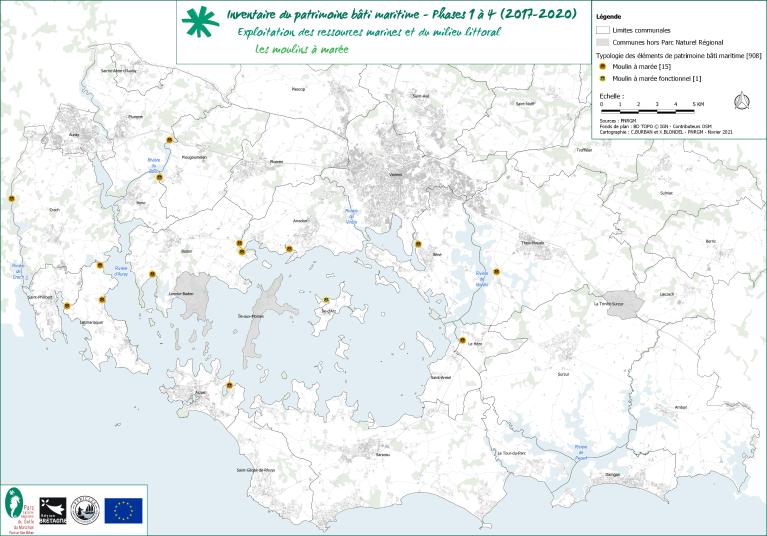

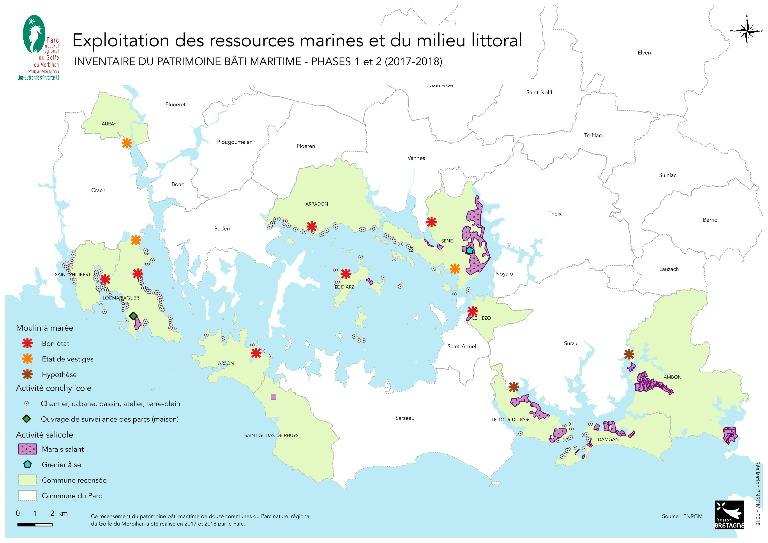

En Bretagne, deux territoires présentent une grande densité de moulins à marée. Il s’agit de l’estuaire de la Rance et du Golfe du Morbihan.

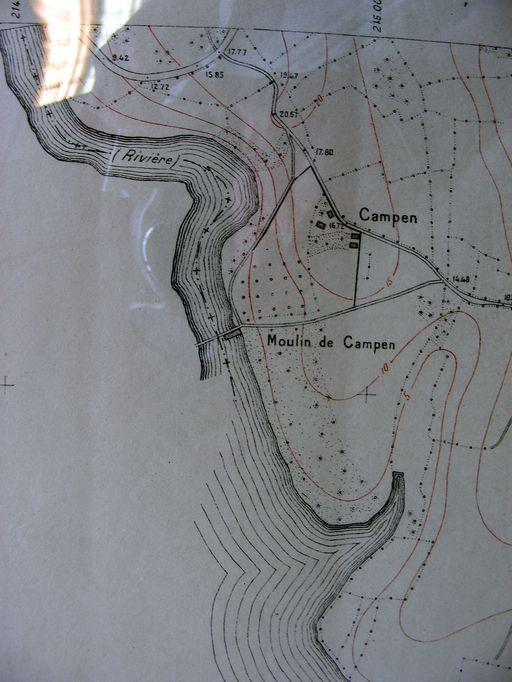

Le littoral du Golfe du Morbihan bénéficie de conditions favorables à l'installation de moulin à marée. L'importante amplitude de ses marées assure le bon fonctionnement des moulins; sa côte dentelée et ses petits estuaires offrent des sites d'implantation protégés des épisodes tempétueux20. Sur le territoire d'étude, les seize sites identifiés témoignent de l'emprise paysagère des moulins à marée dans le Golfe, matérialisée par les bâtisses (moulin, maison du meunier), les digues et l'étang.

Le fonctionnement d’un moulin à marée

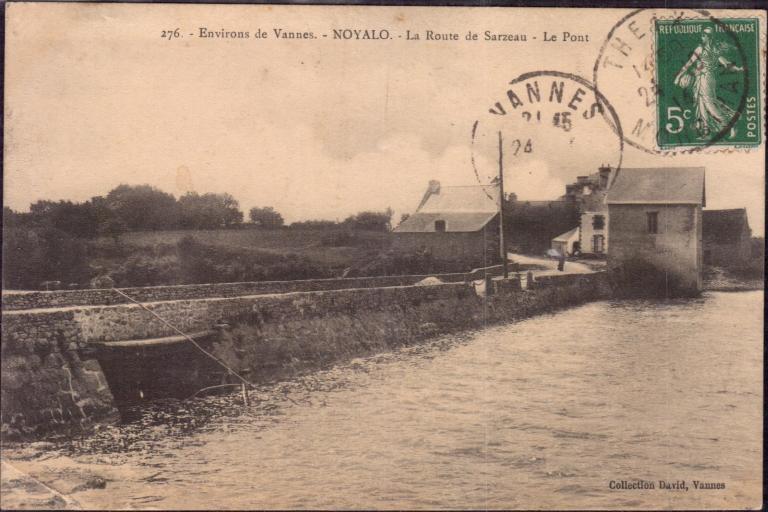

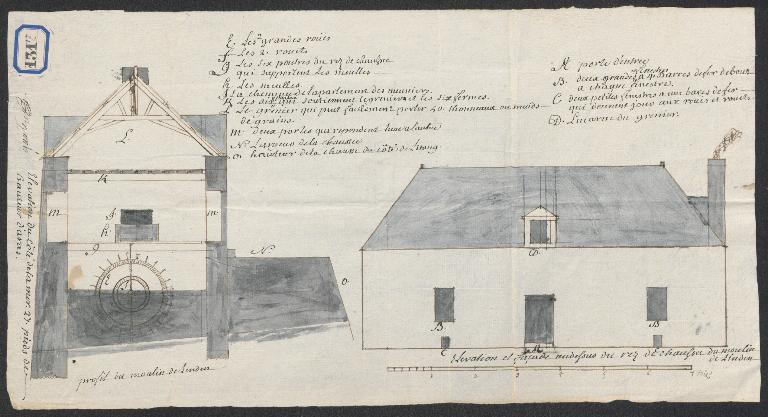

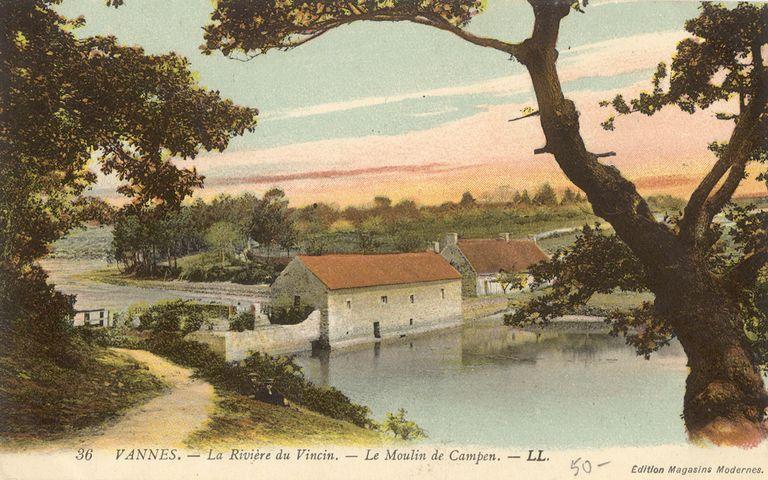

Les moulins à marée du Golfe du Morbihan utilisent l’énergie de la mer pour actionner un mécanisme et moudre du grain pour produire de la farine. Ils sont construits sur ou à l'une des extrémités d'une digue sur son côté aval, fermant une anse ou un petit estuaire, isolant alors un étang à marée. Ainsi, à marée montante, l’étang se remplit grâce à un système de vannage constitué d'une porte d'admission d'eau de mer se refermant automatiquement par l'inversion du courant. A marée descendante, l’eau retenue dans le bassin s’écoule par des coursiers aménagés : à l’intérieur du moulin dans le soubassement (moulin du Paluden, moulin de Pen Castel, moulin de Pomper, moulin de Béquerel, moulin du Lindin) et/ou à l’extérieur le long du ou des murs perpendiculaires à la digue (moulin du Hézo, moulin de Kervilio, moulin de Noyalo). En effet, certains moulins étaient “mixtes”, c’est-à-dire qu’ils possédaient à la fois des roues intérieures et extérieures (moulin de Coët-Courzo, moulin de Kerlioret, moulin de Mériadec). Les roues verticales placées dans ces aménagements tournent lorsque la chute d’eau, induite par la différence de hauteur d'eau de part et d'autre de la digue, est suffisante. Chaque roue était associée à une paire de meules qui broyaient les céréales21, une fois le mécanisme en action. Le moulin de Campen, doté d'une roue verticale en pignon ouest, semblait également posséder, d'après une carte postale ancienne, une roue horizontale dessous le moulin22 .

J.L. Boithias et A. de La Verhne indiquent qu'au moulin de Pomper la partie manuelle de la vanne d'admission (ou de la porte de mer), s'ouvrait à l'aide d'un treuil et non d'une crémaillère ou d'un levier23.

A l'exception de la minoterie marémotrice de Pont-Sal à Pluneret, qui utilise l'énergie de la marée dans les deux sens, les moulins à marée de ce corpus d'étude fonctionnent à marée descendante. En effet, le fonctionnement à double sens, évoqué dans certaines sources concernant la minoterie de Ludré, reste hypothétique

Outre sa fonction artisanale, le moulin à marée pouvait accueillir le logis du meunier. A partir des années 1820-188024, la maison du meunier devint une entité à part entière et s’implanta à quelques mètres du moulin, comme aux moulins de Cantizac à Séné, de Pont-neuf, de Pomper ou de Mériadec à Baden, de Béquerel à Crac'h, de Campen à Vannes ou à la minoterie à marée de Pont-Sal.

Les parties constituantes d’un moulin à marée

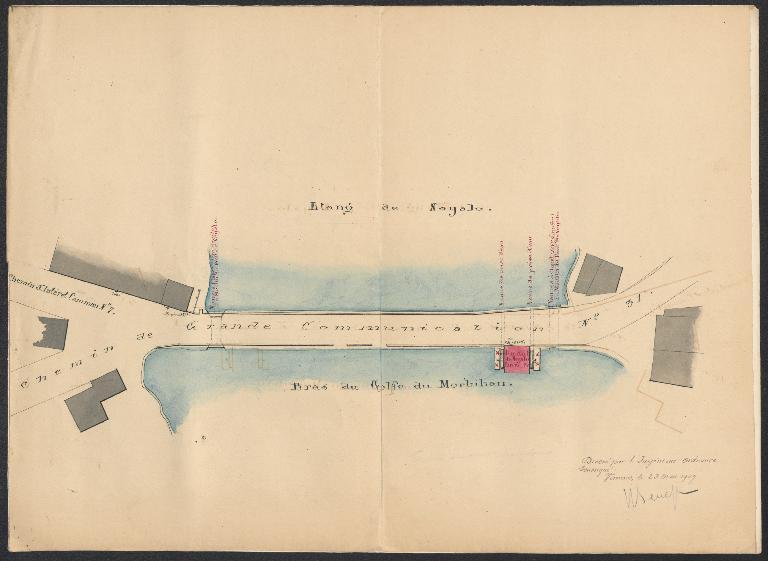

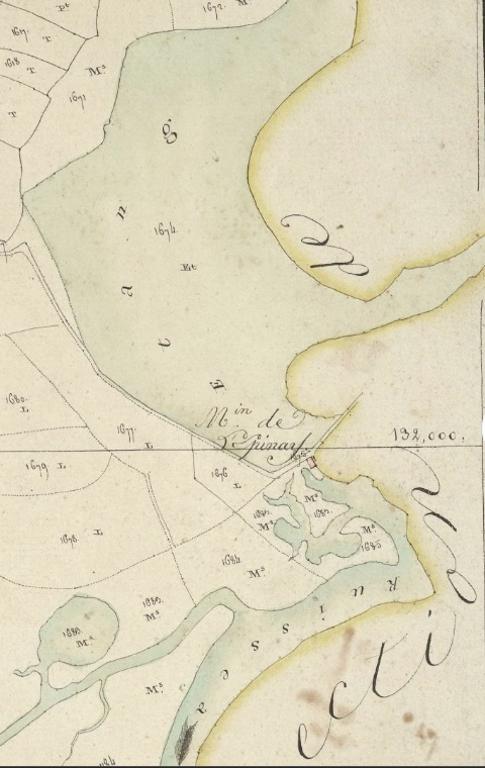

Les étangs à marée (ou réservoir) associés aux moulins à marée sont d’aspect et d’étendue très variables. La superficie des étangs à marée d'origine du Golfe du Morbihan varie entre 1,5 ha (moulin du Moustoir à Locmariaquer) et 77 ha (moulin de Noyalo)25. Ils étaient régulièrement curés lors de basses mers.

La position d’une digue (ou chaussée) dans une baie est un élément déterminant pour le bon fonctionnement d’un moulin car elle définit son rendement. En effet, d’après J.L. Boithias et A. de La Verhne, la position idéale pour construire une digue correspond au niveau de la mer à mi-marée, ce qui permet à l’étang de se remplir et de se vider à peu près par tous les coefficients de marée. Cependant, dans la pratique, la plupart des digues se situent à environ 1 mètre au-dessus de la mi-marée. Une seule digue est implantée en dessous de la ligne de mi-marée : celle du moulin de Pen Castel à Arzon.

Les chaussées présentent des longueurs variables, comprises entre 30 et 40 mètres (minoterie de Pont-Sal, moulin du Moustoir) et 450 mètres (moulin de Ludré)26. Elles peuvent avoir trois formes : rectiligne (moulin de Coët-Courzo à Locmariaquer, moulin de Pen Castel à Arzon, moulin de Noyalo, moulin de Pont-neuf à Baden, moulin de Kervilio au Bono, moulin de Mériadec à Baden27, minoterie à marée de Pont-Sal, moulin de Campen), en ligne brisée (moulin de Berno à l’Ile d’Arz, moulin de Béquerel à Crac'h) ou courbe (moulin du Hézo, moulin du Lindin). Les digues courbes sont très souvent convexes vers l’étang (moulin de Cantizac à Séné, moulin de Pomper). Cependant, la chaussée du moulin du Paluden à Arradon fait exception puisque la digue est concave vers l’étang.

Carrossable, la digue facilite les échanges. Elle est constituée de deux parements en pierre et d’un remplissage en terre, en marne28 grasse ou en vase, celle-ci pouvant provenir de l’étang lors de sa construction. La base de la digue est constituée de gros blocs de pierre, puis au fur et à mesure de l’élévation, les moellons sont à peine équarris, pour finir avec un appareil de petits moellons en pierre au couronnement. Le sommet de la chaussée est rarement pavé d’un bord à l’autre. Des escaliers creusés dans la digue ou constitués de dalles de pierres indépendantes encastrées dans la digue peuvent être observés. Ils permettent les échanges entre le moulin et l’estran (moulin du Paluden à Arradon, de Kervilio au Bono et de Béquerel à Crac'h) ou d'accéder au soubassement du moulin (moulin de Pen Castel, moulin de Kervilio au Bono). La digue est généralement équipée d'une seule porte à mer. Cependant, à Noyalo, en raison du volume conséquent de l'étang, la digue présentait, dans son état initial, deux portes à mer en plein cintre encadrées de contreforts, réparties aux deux extrémités de la digue.

Ces aménagements ont connu de nombreuses évolutions au cours du temps. Certaines digues font partie du réseau de voiries communales ou départementales. Elles ont été goudronnées comme les digues de Coët-Courzo, du Hézo, de Noyalo, de Kervilio, de Pont-neuf, du Lindin ou de Pen Castel. Cette dernière a également été rehaussée d’un mètre environ et aménagée par un muret sur toute sa longueur. Sur d’autres, des travaux d’élargissement ont été menés, transformant la maçonnerie (suppression des coursiers des roues) et modifiant profondément le site et le paysage, tel qu’à Cantizac à Séné ou à Poulben entre Crac'h et Auray. Toutefois, quelques digues, hors des réseaux viaires, ont conservé leur apparence de chemin de terre comme, par exemple, les chaussées privées de Mériadec et de Béquerel ou encore celles publiques du Paluden et de Pomper, aujourd’hui empruntées par les promeneurs. Certains étangs à marée ont également fait l'objet d'importantes transformations, entraînant parfois leur disparition. Ainsi, l'étang du moulin de Pont-Neuf a été isolé de la mer pour constituer un réservoir d'eau douce, celui de Pomper a été scindé par la création d'une route départementale et l'étang du moulin de Noyalo, aujourd'hui isolé de la mer, sert de réserve d'eau douce pour la région. D'autres ont été transformés en pâturage (Bilherbon), en terrain de camping (Cantizac) ou en station d'épuration (Poulben)29.

Les moulins à marée du Paluden à Arradon, de Berno à l’Île d’Arz, de Coët-Courzo à Locmariaquer, de Pomper à Baden et de Campen à Vannes sont positionnés au milieu de la chaussée. Les moulins de Kerlioret à Saint-Philibert, de Pen Castel à Arzon, de Noyalo, de Béquerel à Crac'h, de Pont-neuf et de Mériadec à Baden et de Kervilio au Bono sont situés à l’une des extrémités de la digue. Le moulin à marée peut être adossé à la face aval de la digue (moulins du Hézo, de Noyalo, de Cantizac, de Pont-neuf, de Pomper, de Kervilio et du Lindin) ou alors imbriqué en partie dans l’épaisseur de la digue pour le tiers ou la moitié de sa largeur (moulins du Paluden, de Kerlioret, de Coët-Courzo, de Pen Castel, de Mériadec et de Béquerel). Le moulin à marée actuel de Campen est entièrement imbriqué dans l'épaisseur de la digue.

L’énergie des marées et l’énergie éolienne

La proximité entre les rivières, les rias ou les baies et les collines battues par les vents a permis l’association d’activités économiques (moulins à marée, à eau et à vent).

Sur le territoire de la présente étude, des moulins à marée sont associés à des moulins à vent, situés sur une colline voisine. C’est notamment le cas au Moustoir et à Coët-Courzo à Locmariaquer, au Hézo, à l'Epinay à Surzur, à Kerlioret à Saint-Philibert, à Campen à Vannes ou encore à Mériadec et à Pont-neuf à Baden et probablement au Paluden à Arradon. Le moulin de Berno de l’Île d’Arz est, quant à lui, couplé aux deux moulins à vent de l’île. Ces deux sites étaient complémentaires et permettaient au meunier de palier aux discontinuités de fonctionnement, notamment dues aux marées et aux aléas météorologiques (absence de vent).

L’architecture des moulins

Les moulins à marée sont généralement des parallélépipèdes rectangles de 10 à 18 mètres de longueur et environ 7 mètres de large. D’après J.L. Boithias et A. de La Verhne, dans le Golfe du Morbihan, il est à noter la récurrence du chiffre 7 comme dimension du pignon du bâtiment comme à Coët-Courzo et au Hézo (6,5 m.), à Pont-sal (7, 8 m.), à Kervilio (7, 6 m.), à Mériadec et à Pen Castel (7 m.), à Pomper (7, 1 m.), à Béquerel et à Paluden (7,2 m.) ou encore au Lindin (7,3 m). Ces moulins possèdent des murs gouttereaux de dimension variable. Le moulin de Noyalo, qui mesurait dans son état initial 7,5 mètres de long sur 7, 1 mètres de large, compte parmi les plus petits moulins du Morbihan. Le moulin du Moustoir et du Berno ont quant à eux la particularité de présenter une forme carrée (respectivement, 7,7 et 7, 2 mètres). La répétition du chiffre 7 dans l’architecture des moulins à marée s’explique par la règle du nombre d’or chère aux compagnons.

Le moulin de Pen Castel se distingue des autres moulins par la présence d’un bâtiment annexe qui le jouxte sur sa façade sud-est. L’acte de vente révolutionnaire du moulin de Pen Castel de 1796, conservé aux Archives départementales du Morbihan, ne mentionne pas cette annexe. La minoterie à marée de Pont-Sal, construite au milieu du XIXe siècle, présente quant à elle un plan en L, qui semble avoir été construit en deux temps30.

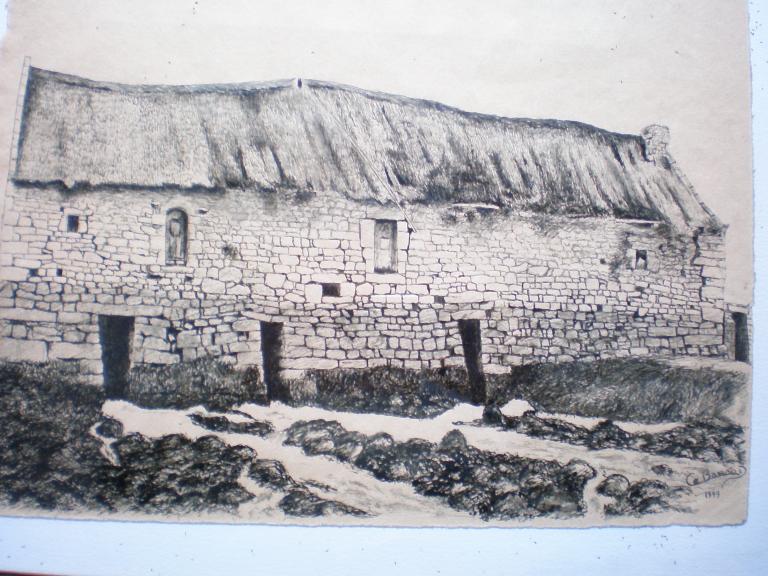

Les moulins à marée inventoriés se caractérisent par un rez-de-chaussée surmonté d'une toiture à deux ou quatre pans, généralement en ardoises. Ils sont dits « à maçonnerie simple » puisqu’ils possèdent une structure composée entièrement d’appareillage en pierre. La maçonnerie des moulins forme une seule structure sur leurs quatre faces. La structure des moulins est constituée d’un appareillage en mœllon et de pierres de taille pour les chaînages d’angles et les ouvertures mais également pour les soubassements (Pen Castel, Mériadec). L’ensemble est principalement en granite.

Le moulin de Mériadec est constitué de murs en pierre de taille pour le soubassement et en moellons pour les parties hautes, dont la particularité est d'être enduits sur la partie hors d'eau. Cet enduit à base de chaux et de sable a été réalisé vers 1947-48.

D'après les photographies anciennes, le moulin de Noyalo de 1830, présentait des murs en maçonnerie de moellons recouverts d'enduit.

A la minoterie de Pont-Sal, le bâtiment principal, réalisé en moellons de granite enduits, se déploie sur quatre niveaux sous comble, dont un immergé. Ses façades montrent un caractère industriel.

Il est à noter que le moulin du Hézo présente une pierre sculptée, où l’on distingue une roue sur une pierre de taille, semblable à une roue de moulin à marée.

Pour résister à l’enfoncement de l’édifice dans la vase et à la poussée de l’eau, les murs les plus exposés des moulins possèdent soit un fruit très prononcé notamment visible au niveau du mur aval (moulin de Pomper, moulin de Kerlioret, moulin de Coët-Courzo, moulin du Hézo), soit des contreforts également présents sur la façade aval.

A la base des moulins dotés de roues extérieures, des poternes recevant les arbres des roues sont observées (les moulins de Mériadec à Baden, de Kervilio au Bono, du Hézo, de Coët-Courzo à Locmariaquer et de Keriolet à Saint-Philibert).

Les moulins à marée de Béquerel, de Pomper, de Kerlioret et de Pen Castel sont dotés d’une couverture à deux pans. Les trois derniers comportent des chevronnières, des corbeaux arrondis aux quatre coins du bâtiment et des corniches31. Le moulin à marée de Noyalo de 1830 était également doté d'une couverture à deux pans, qui contrairement au moulin actuel datant de 1991, étaient perpendiculaires à la digue. Les moulins de Pomper et de Pen Castel possèdent également des coyaux, auxquels s'ajoutent pour ce dernier, des corbelets sur la façade aval, qui soutiennent la corniche. La façade amont du moulin de Pomper comporte un fer à cheval qui permettait d'accrocher les chevaux.

Les moulins à marée de Kervilio, de Mériadec, de Coët-Courzo, du Paluden, de Berno, du Hézo ainsi que la minoterie de Pont-Sal possèdent une couverture à quatre pans, c’est-à-dire deux pans avec deux croupes latérales. Certains d'entre eux comportent des coyaux (Mériadec). L’ensemble des moulins à marée de cette étude est couvert par de l’ardoise, exceptés le moulin de Cantizac à Séné et celui de Béquerel à Crac'h; ce-dernier comportait un toit de chaume 32. Certains moulins présentent des souches de cheminées (Le Hézo, Kerlioret, Kervilio, Pomper, Mériadec, Pont-Sal, etc.). Le moulin de Pen Castel a la particularité de posséder trois cheminées, ce qui le rend unique en Bretagne33. Deux cheminées sont dressées à l'aplomb des pignons tandis que la troisième est située à l’un des angles du moulin. Les souches de cheminées sont sculptées et présentent une importante ornementation.

Les moulins à marée possèdent généralement très peu d’huisseries (à moins que le moulin ne serve d’habitation pour le meunier) : une seule porte, une à deux fenêtres ou fenestrons et parfois une ou plusieurs lucarnes. Les huisseries sont avant tout destinées aux allées et venues du meunier, l’éclairage et l’aération étant deux fonctions secondaires. Il est à noter que le moulin du Hézo, le moulin de Pen Castel à Arzon et le moulin de Pomper possèdent une porte en plein-cintre avec des claveaux rayonnants. Il s'agit de la porte principale pour les deux premiers moulins et de celle latérale pour le dernier. Le moulin de Pen Castel comporte également deux lucarnes sculptées réparties sur chaque pan de la toiture. L’ensemble de ces modénatures confère un caractère de noblesse à l’édifice et en fait l’un des moulins à marée le plus ouvragé de Bretagne. Le moulin de Mériadec compte également une lucarne sur le pan amont34 et le moulin de Kervilio possède trois lucarnes sur les pans aval et amont.

La minoterie à marée de Pont-Sal se distingue des moulins à marée par ses nombreuses ouvertures. Sa façade sud-est, qui donne sur la rivière, compte six travées de fenêtres, celle orientée sud-ouest en comporte cinq et le pignon accueille une travée centrale. L'ensemble des ouvertures présente des encadrements en granite.

Certains moulins à marée ont la particularité de posséder une porte-haute côté mer (Coët-Courzo, Mériadec, Pomper, Paluden, Cantizac, Pen Castel)35. Cette porte-haute, desservie par une échelle, permet aux bateaux d’accoster au flanc aval du moulin et ainsi de faciliter le transit des sacs de grains ou de farine depuis le bateau. A Pomper, cette porte mer a la particularité d'être associée à trois marches. Aux moulins de Coët-Courzo, de Pen Castel et de Mériadec, la porte-haute est repérable grâce aux deux pierres en saillies de part et d’autre de l’ouverture. Ces pierres servaient à recevoir un axe porteur d’une poulie pour le hissage des sacs. La poulie est toujours présente au moulin de Pen Castel à Arzon. La minoterie de Pont-Sal comporte également, côté rivière, une porte haute.

L’état de conservation des moulins à marée

Les moulins de Kerlioret, de Coët-Courzo, du Paluden, du Hézo, de Pomper, de Mériadec et de Kervilio sont dans un bon état de conservation. Ils n’ont pas connu de transformation majeure depuis leur construction, mais ont toutefois subi quelques remaniements. Il s’agit notamment de création de percements (moulin du Hézo), de lucarnes (moulin de Mériadec), de murage (moulin de Pomper) ou encore de reprises des maçonneries en ciment. Pour rappel, le moulin de Kervilio a probablement été reconstruit au XVIIIe siècle et a connu de nombreux remaniements, notamment sur sa façade amont36. Le moulin de Ludré à connu, quant à lui, différentes transformations : converti en minoterie en 1861, avec une partie de l'étang à marée affecté en 1874 à l'ostréiculture37, le site devient un lieu de traitement et de séchage des algues pour de la garniture de matelas (1913 à 1932), puis un zoo marin dans les années 1960. De la bâtisse de la minoterie érigée en lieu et place du moulin originel, ne reste aujourd'hui que des ruines. L'étang, désormais sans relation avec la mer, comprend des zones marécageuses ainsi que des pâturages. Le moulin de Cantizac à Séné a aussi été transformé en 1890 en minoterie puis en 1942 en maison d’habitation38. Le moulin de Noyalo actuel a été reconstruit en 1991. Il présente des transformations architecturales par rapport au moulin précédent, qui selon l'historien local Emile Morin, datait de 1830 et qui fut détruit en 1962 pour la mise en barrage de l'étang. L'apparence originelle du moulin du Lindin est connue par une série de dessins (plans et façades) datés de la fin du XVIIIe siècle39. En effet suite à son écroulement en 1930, le bâtiment a été remodelé de manière conséquente et est aujourd'hui une habitation.

Enfin, la minoterie à marée de Pont-Sal n'a pas fait l'objet d'importantes modifications extérieures. Cependant, il est à noter qu'à l'intérieur, les poutres en bois, détériorées par l'humidité n'ont pas pu être préservées et une partie du mécanisme, conservé dans le sous-sol, est en mauvais état. Ces moulins sont aujourd’hui des propriétés privées servant de résidence principale ou secondaire (Coët-Courzo, Le Hézo, Mériadec, Paluden, Cantizac, Pont-Sal). Le moulin de Pomper abrite actuellement un magasin de brocante et celui de Kervilio un atelier d'ébénisterie et celui de Noyalo sert aujourd'hui de lieu d'exposition.

Le moulin de l’Île d’Arz, également propriété privée, est l’un des rares moulins en état de fonctionner à l’échelle de la Bretagne. En effet, en état de ruine dans les années 1990, le moulin et sa digue ont entièrement été reconstruits depuis par une association. La digue du moulin a été reconstruite en pierre avec un couronnement en béton.

Le moulin de Pen Castel a été l’un des premiers moulins à marée à être reconverti. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le moulin de Pen Castel a été réhabilité en restaurant, puis dans les années 1970 en crêperie le jour et discothèque la nuit. Laissé à l’abandon par la suite, il a été acquis en 1995 par le Conseil général du Morbihan puis, en 2007, la commune d'Arzon l’a acquis pour l’euro symbolique. Entre 2002 et 2009, le moulin de Pen Castel a bénéficié d’une importante campagne de restauration. C’est aujourd’hui un espace culturel et un lieu d’exposition ouvert à tous, géré par Arzon évènement.

Note de bas de page

19. Les moulins à marée de Bretagne [en ligne] (consulté le 13 avril 2018).

20. SONNIC Ewan, "Un haut lieu mondial du moulin à marée : le Golfe du Morbihan", dans de CERTAINES Jacques (dir), Histoire maritime du golfe du Morbihan, Edition Apogée, Rennes, 2019, pp. 361-405.

21. A Kervilio, l'une des roues faisait fonctionner deux paires de meules (Ibid, p. 371).

22. Carte postale ancienne, editions LL. (Fonds privés). Lévy et fils , dit(e) Édition Magasins Modernes. Voir le dossier http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/moulin-a-maree-de-campen-vannes/d36805a5-f2d5-43e1-9167-179873026f6

23. BOITHIAS Jean-Louis et de La VERNHE Antoine, Les moulins à mer et les anciens meuniers du littoral : mouleurs, piqueurs, porteurs, et moulageurs, Nonette, Éditions Créer, 1989, 276 p.

24. Ibid.

25. Superficie en hectares des étangs à marée : Coët-Courzo (8), Poulben (14), Pont-Sal (3), Kervilio (5,74), Mériadec (5-6), Le Pont-Neuf (3-4), Pomper (10), Le Paluden (2), Berno (13), Cantizac (8), Bilherbon (6), Le Hézo (7-8), Pen Castel (13), Lindin (7,5).

SONNIC Ewan, Op. cit., p. 368, 369 et 402.

Dans certaines littératures, la superficie mentionnée pour l'étang du moulin à marée de Noyalo est de 140 ha.

Au Lindin, la retenue d'eau d'origine a été divisée par trois dans la seconde moitié du XXe siècle après que sa partie amont, qui appartenait à un autre propriétaire, ait été isolée de la zone de marnage par une seconde digue puis transformée en un étang d'eau douce.

26. Longueur en mètres des digues : Coët-Courzo (90), Poulben (80), Pont-Sal (32), Kervilio (90), Mériadec (165), Le Pont-Neuf (50), Pomper (70), Le Paluden (120), Berno (350), Cantizac (220), Bilherbon (100), Le Hézo (100), Pen Castel (120), Berno (350), Ludré (450), Lindin (65).

SONNIC Ewan, Op.cit., p. 368, 369 et 403

27. Celle ci montre un léger élargissement au niveau de la partie avale occidentale.

28. Définition du Larousse : Roche sédimentaire, à grain fin, très tendre, constituée d'un mélange d'argile et de calcaire (de 35 à 65 %).

29. SONNIC Ewan, Op.cit., p. 403

30. La deuxième partie est mentionnée dès 1887 et aurait servi de lieu de stockage. La présence d'un moulin à marée plus ancien à cet emplacement est évoquée dans certaines sources.

31. D'après d'anciennes photographie et dessins, le moulin de Béquerel et le moulin de Pont-Neuf présentaient la même configuration: chevronnières, corbeaux arrondis aux quatre coins du bâtiment et des corniches.

32. Op. cit. BOITHIAS Jean-Louis et de La VERNHE Antoine.

GUILLET Jacques, Meuniers et moulins à marée du Morbihan, Le Chasse-marée, n°5/35F, p. 42-57.

33. Le moulin du Pont-Neuf possédait également une porte haute, visible sur une carte postale datant de 1910. Le moulin de Béquerel, toujours d'après d'anciennes photographies et dessins, en possédait deux.

34. Le moulin de Mériadec comporte trois lucarnes sur le pan aval de la toiture datant de 1975. Le pan amont en compte deux, la plus petite ne faisant pas partie du bâtiment originel.

35. Moulin à marée, puis restaurant, puis dancing, actuellement lieu d'exposition de Pen Castel (Arzon) [en ligne] (consulté le 13 avril 2018).

36. Le calage chronologique de la reconstruction du moulin de Kervilio au XVIIIe siècle s'appuie, en l'absence de document, sur les caractéristiques architecturales de la façade et de la charpente.

37. Activité donnant lieu à une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1878 et à la production de 15 millions d'huîtres en 1882.

38. Moulin à marée de Cantizac, actuellement maison d'habitation [en ligne] (consulté le 13 avril 2018).

39. documents disponibles aux archives départementales du Morbihan.

Géomètre