Chargé d'étude - recensement patrimonial maritime à Lorient Agglomération

- enquête thématique régionale, Lorient Agglomération inventaire des patrimoines maritimes

- (c) Lorient Agglomération

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lorient agglomération

-

Commune

Lorient

-

Adresse

Keroman

-

Dénominationsétablissement portuaire

-

Précision dénominationCriée

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

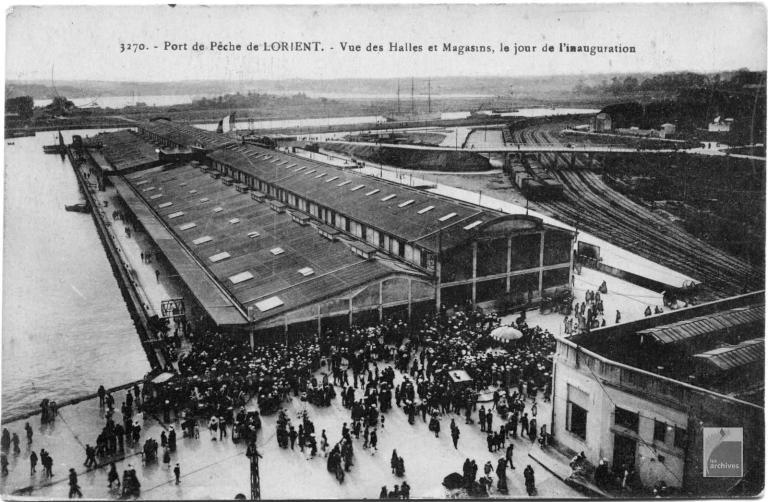

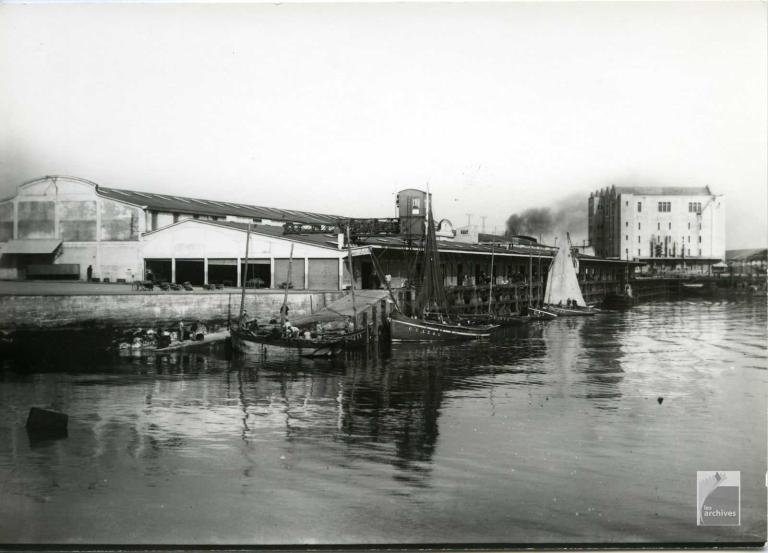

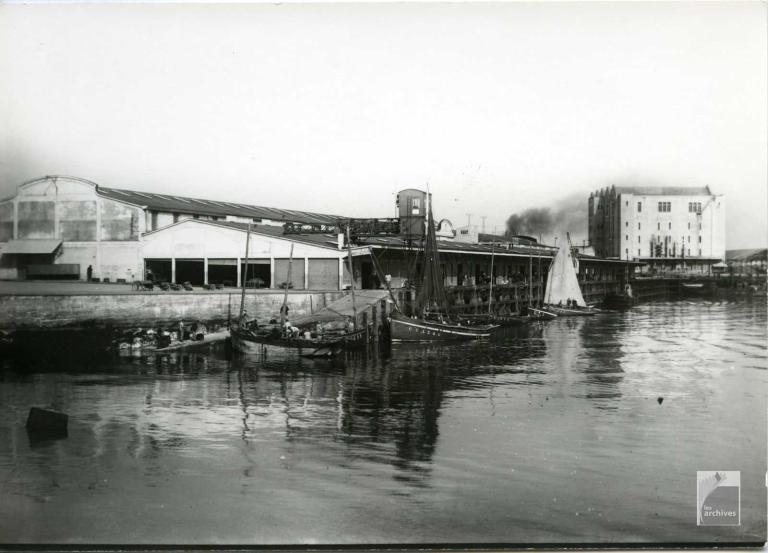

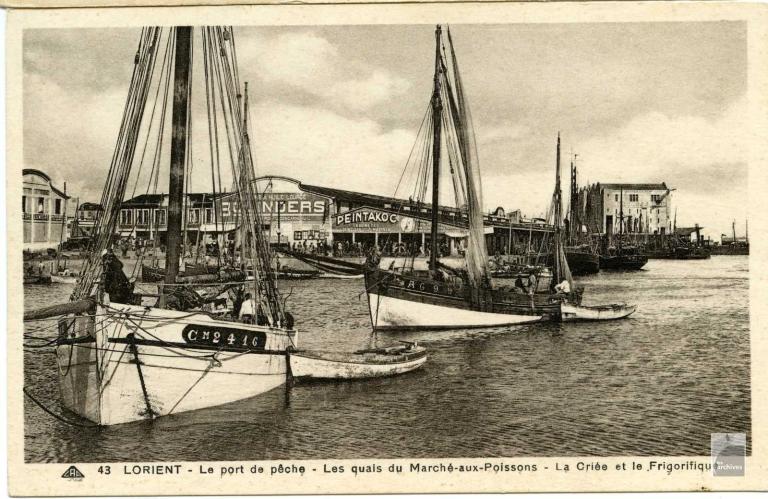

La criée constitue un élément central dans l’organisation du port de pêche de Keroman. Imaginée par Henry Verrière, la halle de marée voit le jour en 1925 et représente un équipement de pointe à l’époque de sa construction, à l’image de la totalité du port de pêche.

Depuis 1925, le port s’est étoffé et compte désormais 5 criées, réparties sur le site. Celles-ci, propriété de la Région Bretagne, sont gérées par la Société d’Economie Mixte (SEM) de Keroman.

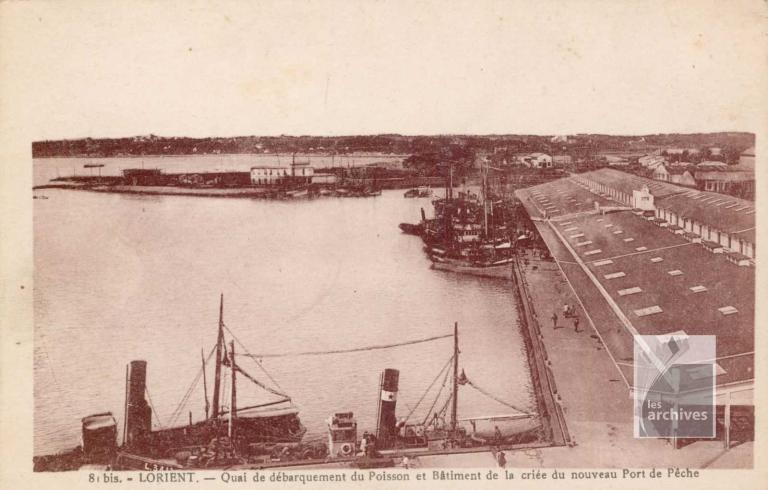

Le corps principal regroupe deux bâtiments construits sur les quais du grand bassin (criées 1 et 2) et du bassin long (criées 3 et 4), reliés par un pan coupé traversant et ouvert. Côté quais, il comprend les halles de débarquement et de vente. Il s’ouvre aux ateliers des mareyeurs par de larges coursives pour finir à la gare de marée. La cinquième criée, réservée aux ventes à distance est située à l’extérieur de l’enceinte portuaire.

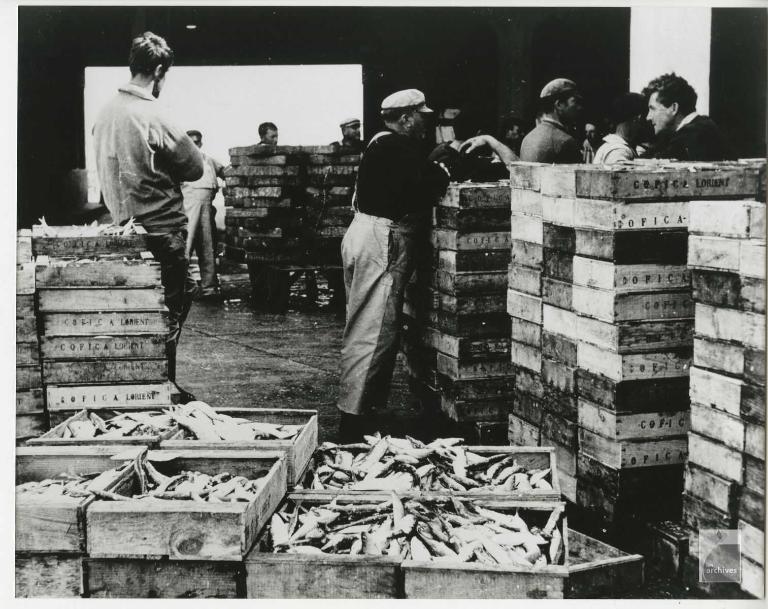

Cette organisation garantit la fraîcheur du poisson par son traitement rapide. Dès son débarquement sur les quais, le poisson est entreposé en chambre froide puis vendu directement dans les salles de criée. Il rejoint ensuite les étals des poissonniers et les ateliers des mareyeurs où il est coupé, fileté et conditionné puis expédié par la gare de marée.

Le passage progressif de la pêche artisanale à la pêche industrielle a conduit à la modernisation de cette infrastructure.

La qualité architecturale du bâtiment comme les savoir-faire associés aux différentes activités portuaires permettent de qualifier ce complexe comme appartenant au « patrimoine actif » des ports de Lorient. En effet, Keroman est, en 2021, le premier port de pêche français en valeur, le second en tonnage et un des premiers employeurs lorientais (3000 emplois directs environ).

Ambiance, patrimoine immatériel, paysages et temporalités

L’organisation de l’espace autour de la criée participe d’une ambiance portuaire singulière. Ce secteur vit au rythme des débarquements du poisson. Si le port accueille les marins pêcheurs 24/24h, les côtiers rentrent de leurs campagnes vers 3.00 du matin pour la vente de 5.00 en criée.

Les quais alors s’animent. Grues, transpalettes, chariots élévateurs circulent jusqu’aux chambres réfrigérées. Les convoyeurs prennent ensuite le relai en direction de la salle des ventes. A 6.00, fin de la vente, les poissonniers et mareyeurs chargent leurs produits.

Pendant ces trois heures, les moteurs et les tapis roulants, accompagnés par les indissociables cris des goélands, émettent un volume sonore intense.

L’après-midi en revanche, l’espace portuaire est particulièrement calme. A partir de la fin de matinée, l’activité baisse en intensité et, généralement, au-delà de midi, la criée n’est quasiment plus animée. A 14.00, l’odeur du poisson, les carcasses, les traces de glace témoignent de ces agitations matinales.

Enjeux de la reconstruction de la Criée :

Quai et criée ont un siècle et montrent des traces de fatigue qui réclament une attention toute particulière. Les poutres et treillis supportant l’ouvrage sont fortement dégradés autant que la structure générale du bâti. Il est donc aujourd’hui question de détruire et de reconstruire l’ensemble quai / criée. La modernisation des équipements se corrèlent ici avec des enjeux de sécurité, et dans une moindre mesure, de pérennité des activités.

Il s’agit pourtant d’éléments de patrimoine remarquables, tant par leur valeur historique qu’architecturale. Leur connaissance et leur préservation représentent un enjeu fort dans ce programme de rénovation du port de Keroman. Il semble important d’en conserver activement la trace, comme marqueur de l’implantation du premier port de pêche industriel français et d’une identité maritime forte de la ville et des communes littorales de la région lorientaise. Le maintien d’une architecture au moins semblable semblerait pertinente, ainsi que la conservation sinon de la totalité de la façade, côté rue, au moins de l’entrée « magistrale », au fronton qui accueillait autrefois l’horloge.

Enjeux d’ouverture de l’espace portuaire au visiteur :

Les abords de la criée représentent un espace professionnel, où le visiteur n’est pas invité à venir déambuler librement. Ces espaces de travail ne sont en effet pas conçus pour la promenade. Cependant les plus curieux peuvent s’approcher d’assez près des activités de débarquement puis de traitements des produits de la pêche. Le port n’est pas totalement fermé. D’ailleurs les médiateurs de la Maison de la Mer ouvrent les portes du port aux publics tout au long de l’année. Ils donnent à voir et à appréhender une identité, des savoir faire qui font partie du patrimoine immatériel propre au port de Keroman. Les barrières sur le parking restent néanmoins un frein pour tout curieux, accentuant la distance entre le monde de la pêche, les acteurs portuaires, et les Lorientais. Y remédier est un enjeu de taille sur lequel il est nécessaire de s’arrêter aujourd’hui.

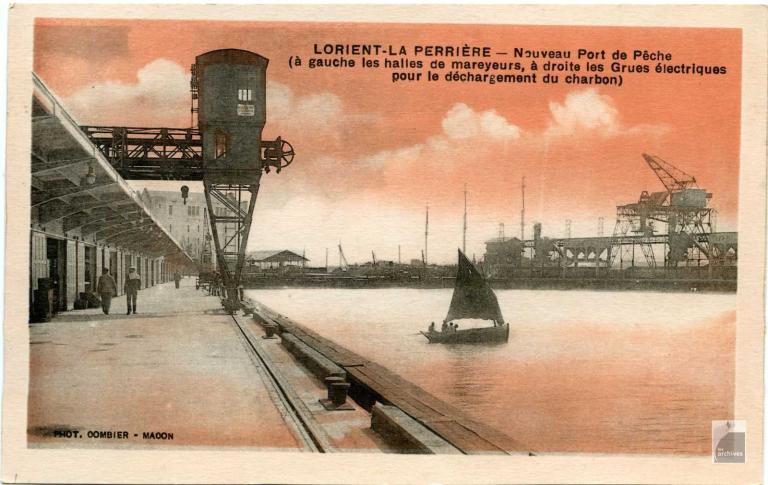

La criée est construite suite au plan d’Etat de 1919 qui prévoit le déplacement du port de pêche du port du Faouëdic vers Keroman. Elle est dessinée par Henry Verrière (1876-1965), polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui est à l'initiative de la création du nouveau complexe portuaire de Lorient.

Un premier bâtiment voit le jour en 1925, le long du grand bassin. D’une longueur de 220 mètres, il comprend une halle de vente, un bâtiment administratif et 23 magasins de mareyeurs. Construit en béton, il est équipé d’une porte monumentale et marque l’entrée sur le port de Keroman. Cette porte de style art déco, surmontée d’une horloge, se veut refléter la réussite et la modernité du port.

Ces infrastructures sont cependant jugées insuffisantes et un second bâtiment est immédiatement construit. Bâti dans le prolongement du premier, sur une longueur de 100 mètres, il permet d’ajouter 19 nouveaux magasins de mareyages.

La criée de Keroman est reliée au réseau ferroviaire à partir de 1926, permettant de distribuer le poisson fraîchement débarqué sur l’ensemble du territoire national. Les bâtiments de criée sont finalement inaugurés en même temps que l’ensemble du complexe portuaire, en 1927, conçu pour être une véritable cité du poisson.

Après-guerre, le port de Keroman s’agrandit. L’arrêt des activités pendant la Seconde Guerre mondiale a permis une reconstitution des stocks de poissons et les modernisations, apportées aux nouvelles flottes de pêches, offrent un regain de dynamisme à la filière.

Le bassin long est pourvu d’un équipement identique à celui des années 1920. Sur un linéaire de 225 mètres, il passe d’une zone de déchargement sur laquelle s’adosse le secteur réservé à la vente, à un accès aux halles des mareyeurs puis à la gare de marée. Son prolongement est réalisé en 1971 pour accueillir la gare de marée réservée aux camions. La gare de marée ferroviaire est remplacée par une gare routière à partir de 1971 et les trains de marée, qui représentaient en 1927 la modernité et l’efficacité du port de Keroman, disparaissent du paysage portuaire au profit des camions réfrigérés, présents dès les années 1950.

En 1968, un magasin de mareyeurs sur deux étages voit le jour en face de la première criée. Il forme ainsi un corridor dans lequel transitent les véhicules de manutention transportant le poisson fraîchement déchargé et acheté.

Les crises, les évolutions des techniques de pêches, la baisse de la ressource caractérisent l’histoire de Keroman depuis les années 1980. Avec une constante cependant, le port de pêche lorientais est encore en 2022 le premier port de pêche français en valeur, le second en tonnage, derrière Boulogne sur Mer, et le premier employeur lorientais ces dernières décennies.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1921, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Verrière Henryarchitecte attribution par sourceVerrière HenryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur des travaux du frigorifique

-

Auteur :

Les halles de marée sont construites sur deux étages. Le bâti est composé de béton aux murs enduits. Le toit est couvert en fibres de ciment. Ce front de quai s’étend sur une longueur de près de 570 mètres, pour une surface de 2500 mètres carrés.

Du côté des magasins de mareyeurs, les façades de la criée sont peintes en blancs, parées de deux bandeaux bleus, un premier au niveau du premier étage, puis un second bandeau sous la corniche du toit. On retrouve également des rappels bleus dans les cadres des ossatures (bandeaux verticaux et gouttières) et dans les portes des magasins. Ce travail permet une composition harmonieuse, poursuivie sur l’ensemble des bâtiments et reproduite sur les magasins de marée faisant face au bâtiment originel qui longe le grand bassin.

Ce dernier conserve sa porte surmontée d’un fronton sur l’arrière port. Celle-ci fait office d’entrée monumentale, en forme de hall permettant le passage de véhicule. Si l’horloge a disparu, les ornements, caractéristiques de la période art-déco, témoignent de l’attention portée à l’esthétique du bâtiment. Le même motif surmonte les pignons et l’ancien immeuble de la SNCF sur le parking actuel.

Côté quais, le toit en pente est prolongé pour couvrir les salles de ventes, réfrigérées. Les façades des criées 1 et 2, se caractérisent par leur hétérogénéité. Elles font alterner pans en béton et pans en briques et enduits, fortement dégradés par endroits.

A l’extrémité Nord du bâtiment, on trouve la gare de marée routière. Construite après-guerre, elle est restaurée et modernisée à la fin du siècle d’une façade équipée de grandes portes permettant le chargement des semi-remorques. La gare routière est bâtie dans la continuité des bâtiments de la criée. On observe cependant une rupture dans le bâti, se traduisant dans le style de la façade, en béton brut.

Les deux bâtiments sont reliés par le pan coupé. Sous cette halle étaient déchargés puis vendus les produits de la pêche artisanale. Se déploient sur ses piliers une série des fresques peintes, représentant les anciens métiers du port de pêche. Des pêcheurs mais aussi des fileteuses et des trieuses de poisson y sont représentés.

-

Murs

- béton enduit

- brique

-

Toitsciment amiante en couverture

-

Couvertures

-

État de conservationinégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété de la région

propriété d'une société privée, Société d'exploitation du port (SEM Keroman)

L’organisation de l’espace autour de la criée participe d’une ambiance portuaire dominée par les transits des camions, des Fenwick, des caisses entreposées dans les allées accompagnés de l’odeur du poisson et des farines de poissons, d’un volume sonore toujours très chargé par les bruits de moteurs et des machines à l’intérieur des bâtiments (tapis roulants) accompagnés par l’indissociable cris des goélands, omniprésents sur le port de pêche.

Les abords de la criée se caractérisent comme un espace professionnel, où le visiteur n’est pas invité à venir déambuler. Ces espaces ne sont en effet pas réfléchis pour ce type d’usage. Le visiteur est ainsi contraint de s’adapter au milieu mais cette ouverture, bien que peu sécurisée et absolument pas organisée permet aux plus curieux d’approcher de particulièrement près les activités de débarquement puis de traitements des produits de la pêche. Cette possibilité constitue une forme de transmission du patrimoine immatériel lié à la filière pêche mais il permet aussi de pouvoir accéder aux éléments patrimoniaux matériels que constituent les bâtiments de la criée, les quais, les bateaux et les infrastructures portuaires du port de Keroman.

Dans une perspective de volonté de reconnexion de la ville à ses ports, ce paramètre semble essentiel voir à encourager pour pouvoir entretenir l’identité maritime des habitants de Lorient, et leur lien avec leur histoire.

Par ailleurs, dans un souci de valorisation de l’activité de pêche, qui souffre depuis quelques années d’une image dévalorisée, il semble pertinent d’entretenir voire d’encourager cette proximité au « consommateur » plutôt que de chercher à refermer et sécuriser les espaces professionnels comme celui de Keroman.

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Ville de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

YUHEL-BERTIN Emmanuelle, Keroman, une aventure humaine, Liv’Edition, 2017

Documents multimédia

-

https://patrimoines-archives.morbihan.fr/decouvrir/instants-dhistoire/les-millesimes-du-patrimoine/keroman-la-cite-du-poisson-depuis-1927

Chargé d'étude - recensement patrimonial maritime à Lorient Agglomération

Chargé d'étude - recensement patrimonial maritime à Lorient Agglomération