Services de l'agglomération de Lorient

- enquête thématique régionale, Lorient Agglomération inventaire des patrimoines maritimes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lorient agglomération

-

Commune

Lorient

-

Adresse

-

Dénominationsport, avant-port, bassin à flot

Le port de plaisance est inauguré en 1968 à l'emplacement de l’ancien port marchand déplacé dans l’anse de Kergroise. Avec l’installation du port de plaisance, les activités maritimes glissent vers le quai Tabarly et s’éloignent du centre ville. Quelques infrastructures s’installent au bout des quais des Indes et de Rohan : une capitainerie, une aire de carénage, un appontement pour les liaisons transrade.

Des enjeux patrimoniaux liés à la conservation et à la valorisation de l’identité maritime

Investis par la plaisance depuis 1968, l'avant-port et le bassin à flot, le quai de Indes et le quai de Rohan témoignent aujourd'hui encore de l'histoire commerciale de Lorient, de son patrimoine portuaire et de son identité maritime. Pourtant, ce pan de l'histoire portuaire lorientaise semble aujourd'hui oublié. S’étendant autrefois jusqu’à l’actuelle avenue du Faouëdic, le bassin à flot est en grande partie comblé lors de la Reconstruction de la ville pour accueillir le parc Jules Ferry et le Palais des Congrès. Si le miroir d’eau aménagé devant ce dernier rappelle justement ce lien avec l’eau, l’embarcadère du Transrade, situé quai des Indes, efface l’ancienne cale Ory, l’un des rares héritages symboliques des origines portuaires de la ville.

Les différentes promenades aménagées au cours des vingt dernières années du 20e siècle sur les quais des Indes et de Rohan jusqu’à l’estacade répondent au besoin de rouvrir le cœur de la ville sur la rade. L’aménagement de l’estacade et du quai Tabarly se placent à nouveau au centre des réflexions des politiques d’aménagements. Véritable point de vue sur la rade, il s’agit d’accentuer l’ouverture du centre ville sur la mer. l’enjeu est de reconnecter, au bénéfice d’aménagements urbains et de mobilités adaptées, la rade au centre-ville ; « Ramener symboliquement la mer dans le centre-ville » est d’ailleurs une préoccupation politique dès les années 1970. La démolition de la Maison de la mer au printemps 2022, située quai de Rohan, participe de cette volonté de renforcer le paysage maritime ouvert sur le port de plaisance grâce à la création de nouveau aménagement public. Les pontons du port de plaisance ont aussi un intérêt patrimonial car ils accueillent des navires prestigieux tels que Le Biche, Le Français ou La Marité, et jadis le Belem, dont la venue est aujourd’hui impossible en raison de l’envasement du port.

Le quai de Rohan et son front bâti représentent un marqueur de l’architecture de la Reconstruction d’après-guerre au même titre que celui du quai des Indes du dernier tiers du 18e siècle.

Un espace d’interface entre la ville et le port

En termes de mobilités, le port de plaisance est une liaison majeure entre la ville et la rade de Lorient. Le bateau trans-rade part de l’ancienne cale Ory pour rallier le port de Pen Mané à Locmiquélic et celui de Port-Louis. Des lignes de bus desservent ce secteur. Une promenade est aménagée le long des quais des Indes et de Rohan. En revanche, les pontons du port de plaisance, autrefois ouverts aux publics, ne le sont plus.

Des enjeux environnementaux

Ce secteur portuaire, comme partout ailleurs dans la rade, s’envase. Pour assurer l’accès à des navires, comme autrefois, le prestigieux Belem, des dragages s’imposent. Cet entretien du port est un enjeu crucial pour maintenir les activités maritimes en cœur de ville.

La création d’un port de commerce sur la rivière du Faouëdic

En 1793, la Convention décide la liquidation de la troisième Compagnie des Indes, dite « Compagnie de Calonne » (du nom du ministre et contrôleur des finances de Louis XVI). Pour Lorient, c’est la fin d’un monde puisque le « grand commerce » à monopole laisse désormais sa place à la Marine de guerre.

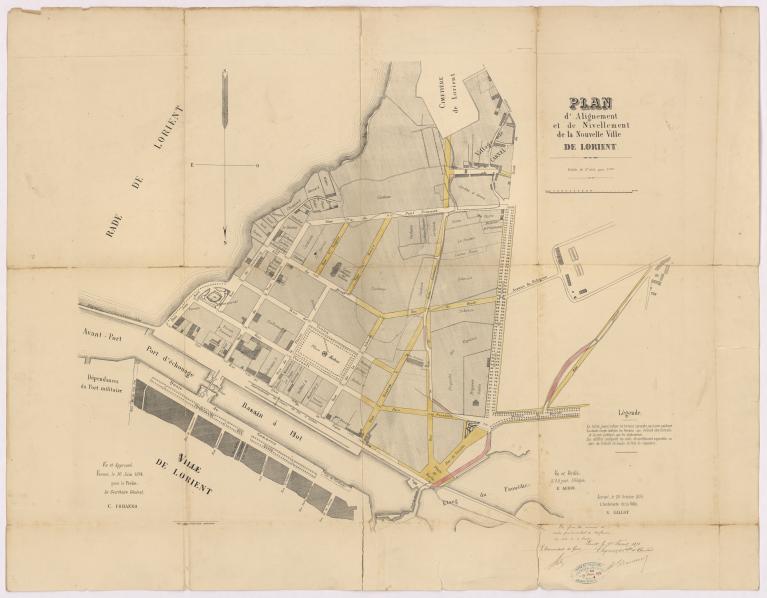

Au début du 19e siècle, la « Révolution industrielle » initiée au Royaume-Uni et qui gagne rapidement le reste de l'Europe, permet l'essor du commerce maritime. Pour pouvoir s'inscrire dans ces échanges et relancer l’économie maritime à Lorient, les hommes du négoce réunis au sein de la toute jeune Chambre de Commerce de Lorient imaginent la construction d’un port marchand sur la rivière du Faouëdic. Il y a urgence puisque le 5 juillet 1820, par une ordonnance royale, la Marine de guerre expulse les activités commerciales de l’Enclos du port.

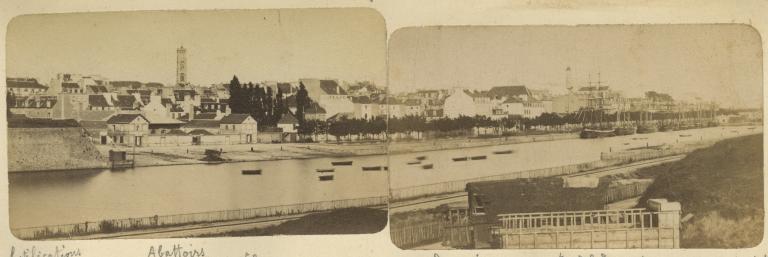

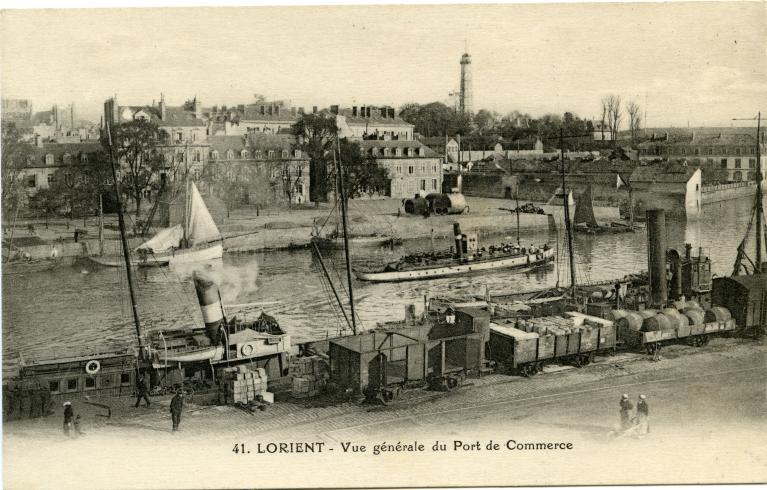

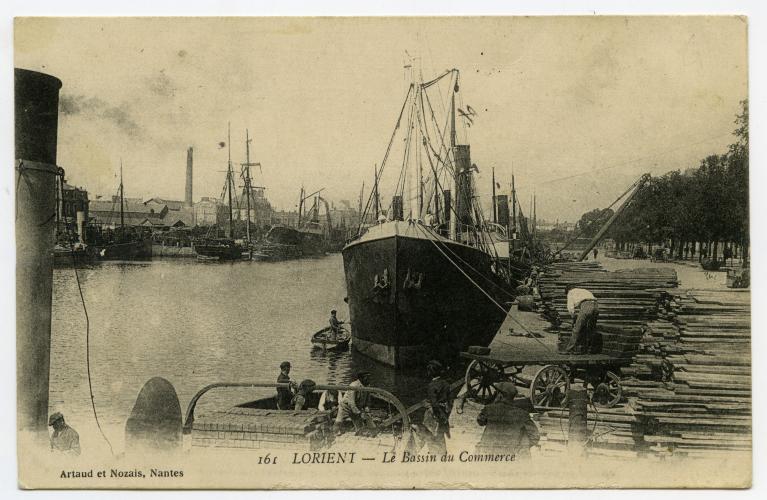

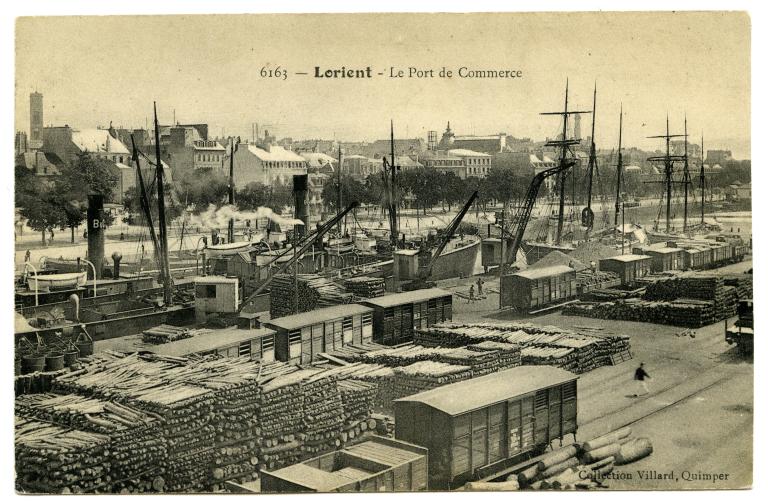

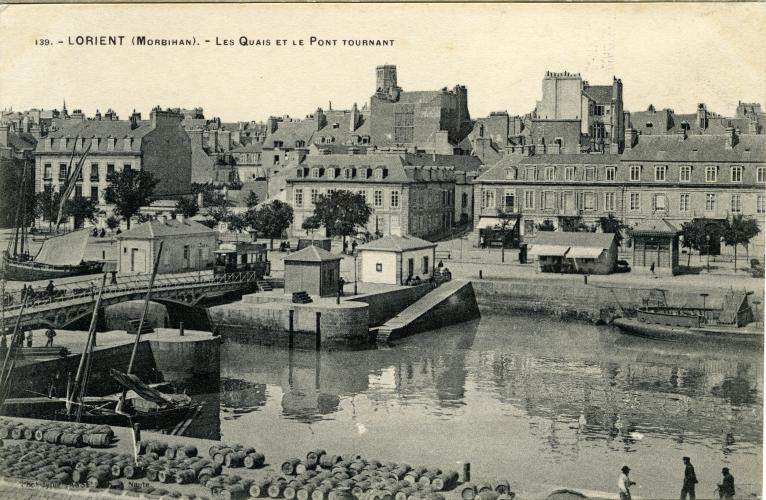

Pour pallier l’envasement du site et permettre aux navires d’accoster, la construction d’un bassin à flot est envisagée à partir de 1836. Un barrage-écluse est alors aménagé de même qu’un contre-quai, sur la rive droite du Faouëdic. Après une trentaine d’années de travaux, le port de commerce de Lorient est inauguré en 1870. Un avant-port permet de décharger les navires dont le tirant d’eau interdit l’entrée dans le bassin à flot. Pour franchir ce dernier, un pont tournant en bois (1848) puis métallique (1868) est aménagé au-dessus de l’écluse. Malgré ces aménagements coûteux (près de trois millions de francs), le port de Lorient « ne dispose pas des armes nécessaires pour être une grande place commerciale ». Vingt-sixième port français en 1860, Lorient est essentiellement un port d’approvisionnement. Il importe de la rogue (appât pour la pêche à la sardine), des denrées alimentaires, du vin, mais surtout du charbon.

La demande en charbon explose dans la seconde moitié du 19e siècle et par conséquent le trafic du port. En retour, le port de commerce exporte vers le Pays de Galles des poteaux en bois pour l’étayage des galeries de mines, coupés dans les pins maritimes de l’arrière-pays lorientais. Un nouvel âge d’or !

La mutation des activités : du commerce à la plaisance en passant par la pêche

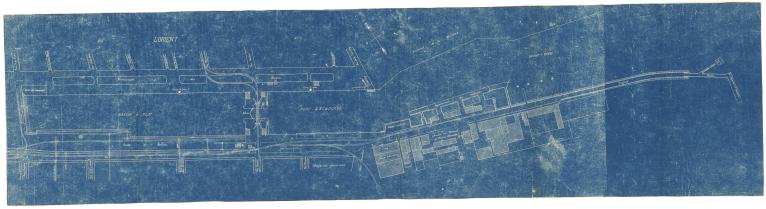

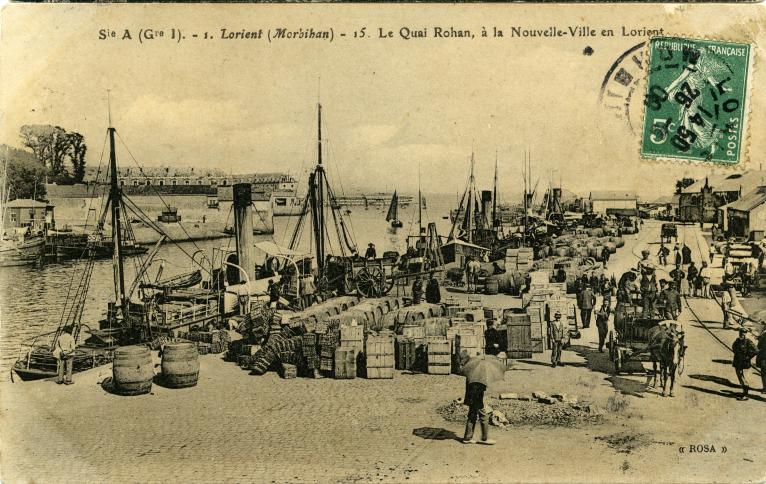

Le port répond aussi aux besoins croissants des pêcheurs de sardine dès le milieu du 19e siècle. « Le poids de cette filière est considérable[1] ». Pour organiser le marché lorientais du poisson frais, une criée est construite en 1889, sur le contre-quai, rive droite du port d’échouage. En 1911, un appontement pour les chalutiers est réalisé dans l’avant-port (l’actuel quai de la capitainerie).

Dès les années 1880, le port de commerce n’est plus adapté pour accueillir des navires de plus en plus nombreux et au tonnage de plus en plus important. L’envasement pose des difficultés au point que dès le début du 20e siècle, le fond du bassin à flot à partir du pont du Faouëdic est comblé. La Chambre de commerce réclame alors l’aménagement d’un quai sur la vasière de Kergroise ; lequel est opérationnel en 1913.

En 1927, l’implantation de l’Hôtel consulaire dans un style art déco sur le quai des Indes permet à la Chambre de Commerce du Morbihan d’asseoir sa puissance et son prestige.

Le port est très fortement endommagé et partiellement détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les bombardements. Le matériel de manutention et les entrepôts du port de commerce ont été démontés ou détruits, la criée municipale également.

Avec la reconstruction dans les années 1950, une grande partie du bassin à flot est comblée. Les gravats des habitations détruites pendant les bombardements y ont été déversés pour permettre la construction des actuels parc Jules Ferry, la place Louis-Glotin et le Palais des Congrès. La fonction d’un port qui a failli disparaître jusqu’à la cale Ory change. La gare maritime pour Groix est opérationnelle de 1960 à 1998 sur les rives qui prolongent le quai de Rohan, à l’emplacement de l’appontement des chalutiers. En 1968, le premier port de plaisance est aménagé dans le bassin à flot et inauguré lors de l’arrivée de la coupe d’Armen, une course nautique entre Saint-Malo et Lorient.

-

Période(s)

- Principale : milieu 19e siècle, 2e moitié 19e siècle, 20e siècle

Le port de plaisance est composé d’un avant-port et d’un bassin à flot. Il peut accueillir jusqu’à 370 bateaux à flot sur pontons. Aujourd’hui, l’architecture du port de plaisance comporte très peu de traces de l’ancien port de commerce présent sur la rivière du Faouëdic. Quelques infrastructures subsistent néanmoins comme l’écluse du bassin à flot (avec les bâtisses et le cabestan de l’ancien pont tournant), le quai des Indes et le quai de Rohan.

Au quai des Indes, une promenade a été aménagée le long de la rade jusqu’au Péristyle. Concernant le bâti, côté quai des Indes, les bâtiments sont principalement tournés vers la fonction résidentielle et commerciale. Le front bâti forme un ensemble homogène notamment en ce qui concerne les immeubles construits par les anciens négociants et armateurs à partir des années 1770. La façade du bâtiment de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan est par ailleurs labellisé « Architecture contemporaine remarquable » pour son style art déco.

Cet ancien Cours des quais est doté d’un mail en terre avec deux alignements d’arbres aux extrémités. D’un revêtement en pavé le long de l’avant-port, une grande partie du quai est aménagée pour les piétons. Très accessible par les transports en commun et les nombreuses places de stationnement présentes, le quai contient également un embarcadère qui permet d’effectuer des liaisons trans-rade. En face, une statue est installée, elle a été réalisée par Jacques Raoult et la fonderie Joly. Intitulée « Figure de proue », elle représente, en effet, la proue d’un ancien navire.

Un pont levant équipé d’une porte écluse tournante sépare le bassin à flot de l’avant-port. Sur l’emplacement de l’ancienne partie du bassin à flot qui a été comblée, se dresse le bâtiment du palais des Congrès ainsi qu’un miroir d’eau.

Le quai de Rohan est un espace consacré aux activités maritimes avec des bâtiments contenant la capitainerie, l’antenne portuaire de la Région et les Phares et Balises. Une aire de carénage d’environ 9 000 m² est aménagée. Elle peut accueillir jusqu’à 70 bateaux et est équipée d’un élévateur et d’une darse.

Le front bâti est caractéristique de la Reconstruction avec des bâtiments comme les barres de Rohan réhabilitées par les architectes Castro et Denissof. Le quai favorise le passage de véhicules jusqu’à la fin du boulevard Adolphe Pierre et facilite le stationnement par ses nombreuses places. Le site détient un espace de promenade aménagé qui longe le quai jusqu’au bout de l’estacade avec la présence de mobiliers urbains comme des bancs et un alignement d’arbres.

-

Murs

- granite moellon enduit

- béton

-

Mesures

-

Statut de la propriétépropriété publique, port

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

- (c) Région Bretagne

- (c) Lorient Agglomération

Bibliographie

-

Le Hénanff Soazig et Courtet Eric, Lorient d'hier à aujourd'hui, Saint-Avertin, Éditions Sutton, Regards Croisés, 2013

-

-

Nières Claude (dir.), Histoire de Lorient, Toulouse, Privat, 1988

-

Le Bouëdec Gérard et Cérino Christophe, Lorient ville portuaire - Une nouvelle histoire des origines à nos jours, Rennes Presses Universitaires de Rennes, 2017

-

Le Bouëdec Gérard, Le port et l’arsenal de Lorient, de la Compagnie des Indes à la Marine cuirassée : une reconversion réussie (XVIIIe – XIXe siècles), Tome 2, Paris, Librairie de l’Inde Éditeur, 1994

Documents figurés

Chargée d'étude mission patrimoine gestion des espaces maritimes

Chargée d'étude mission patrimoine gestion des espaces maritimes