Le quai des Indes et l’aménagement portuaire qui l’entoure sont étroitement liés à la naissance de la ville de Lorient au 18e siècle ainsi qu’au développement de la ville par l’implantation de la Compagnie des Indes. Les bâtiments présents sur le quai se réclament d’un urbanisme de prestige, ils sont des clés de lecture afin de mieux comprendre l’histoire urbaine, maritime et portuaire du lieu.

Enjeux patrimoniaux et identitaires :

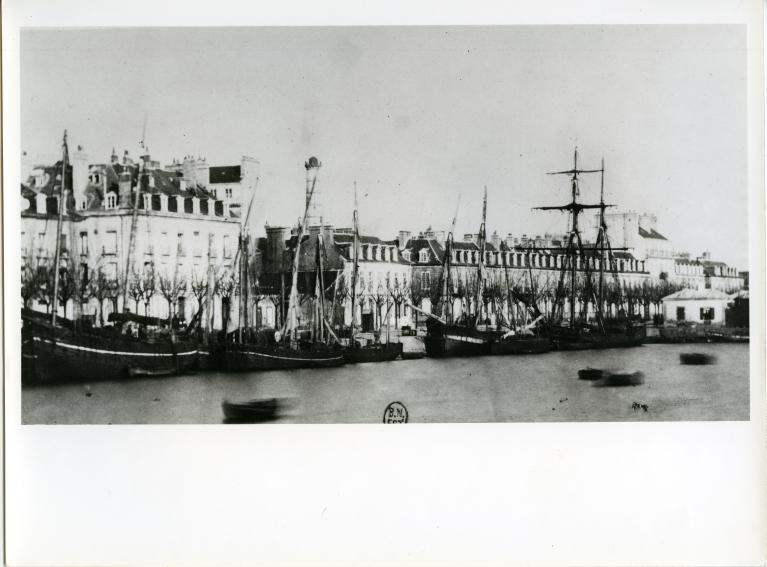

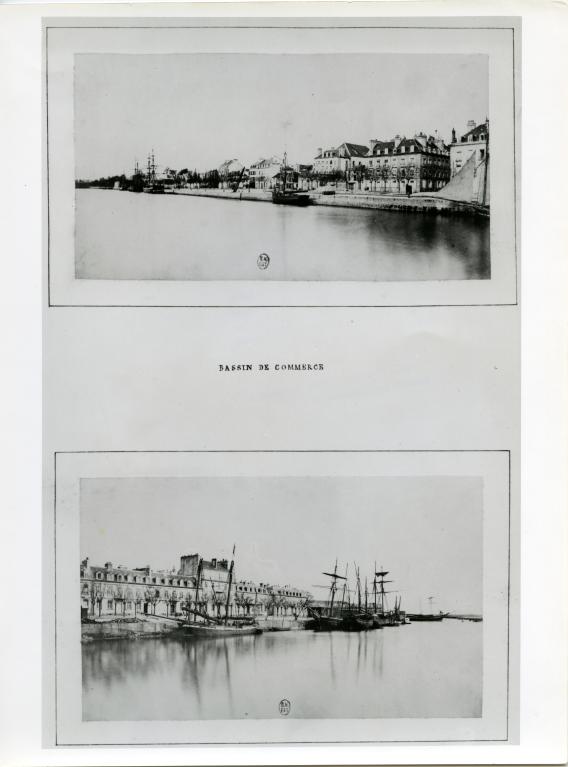

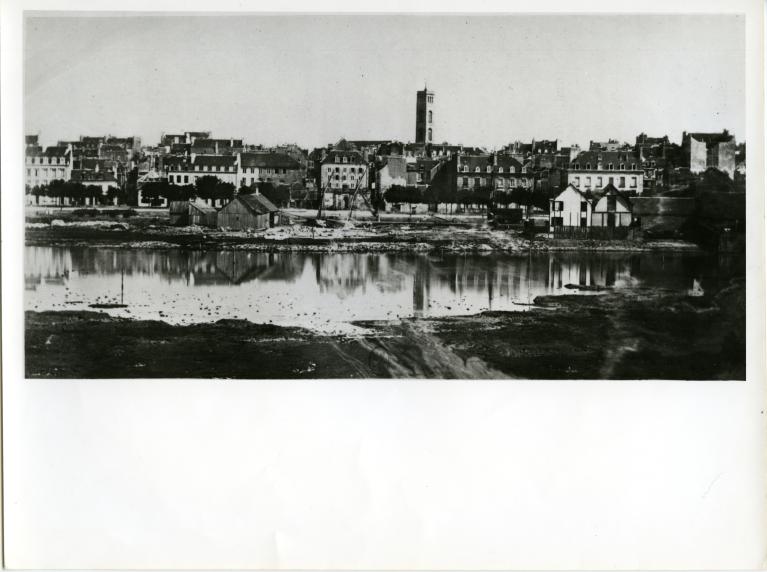

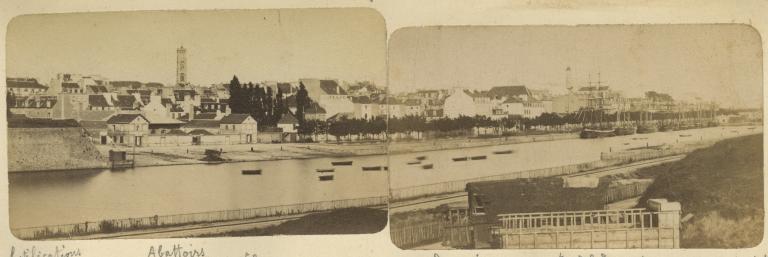

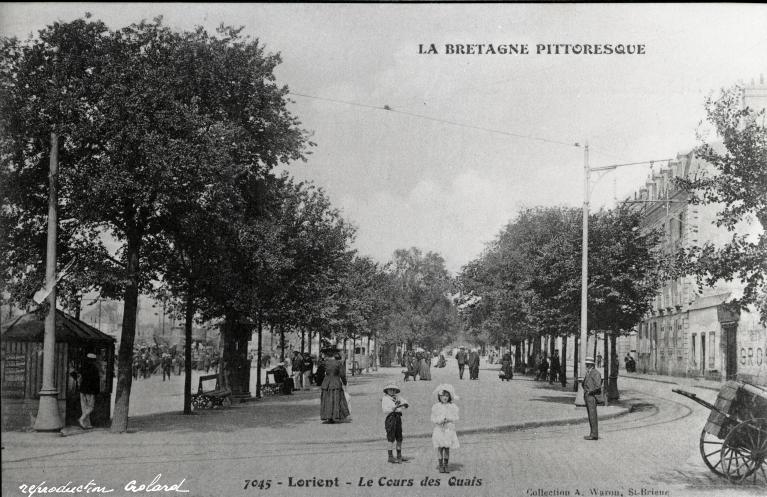

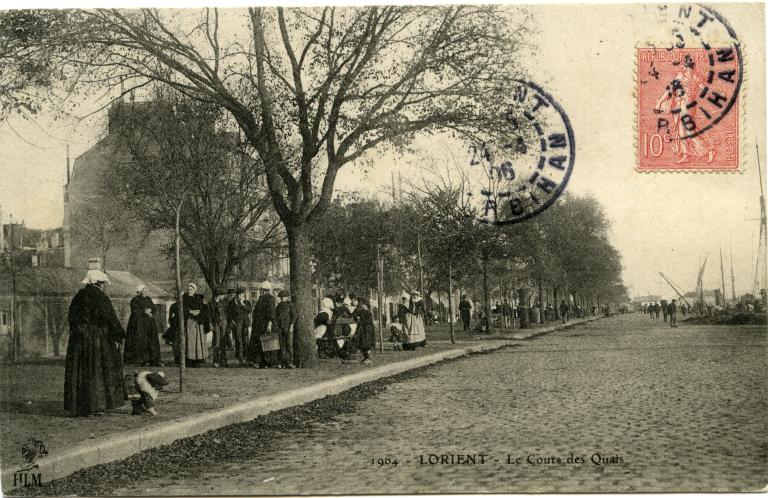

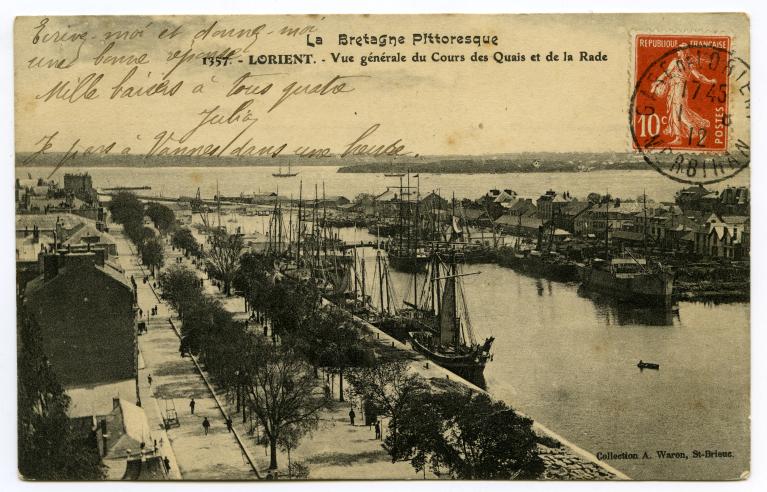

Marqueur d’une identité maritime pour Lorient, le quai des Indes doit son nom à la décision du conseil municipal de 1936, de rebaptiser « quai des Indes », l’espace qualifié auparavant de « cours des Quais » dans le but affirmé de « rappeler à nos concitoyens les origines de leur ville ». Il existe donc une relation affective entre Lorient et le quai des Indes, témoin privilégié du développement de la ville et de son identité maritime portuaire. Quant à son aménagement portuaire, le bâti du quai associe architecture classique et moderne dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble patrimonial censé refléter ostensiblement l’identité et la réussite maritime de Lorient. L’ancienne cale Ory, toujours visible aujourd’hui mériterait davantage d’être mise en valeur, eu égard à son rôle précurseur dans l’aménagement du futur quai des Indes sur les berges du Faouëdic. De même, l’alignement d’arbres de la promenade aménagée constitue un élément patrimonial à part entière, qui pourrait être valorisé grâce aux cartes postales et photographies du début 20e siècle.

Enjeux urbains, mobilité et accessibilité :

En termes d’aménagement du territoire, le quai des Indes représente un point de contact entre le centre-ville et la rade de Lorient. Constituant anciennement le port de commerce de Lorient, aujourd’hui délocalisé dans l’anse de Kergroise, le quai des Indes fait partie du port de plaisance. La fonctionnalité du site à ainsi évolué passant d’un usage économique et commercial à un espace de loisirs et de tourisme. Ces fonctions en font donc un site à forte mobilité en raison, d’une part, de sa proximité directe avec le centre-ville et, d’autre part, de la présence de la ligne des bateaux bus reliant rives gauche et droite de la rade. Plusieurs lignes de bus desservent le quai. Cette accessibilité en fait un espace très investi par les Lorientais et les touristes, ainsi que les festivaliers au moment du Festival Interceltique.

Enjeux de réhabilitation :

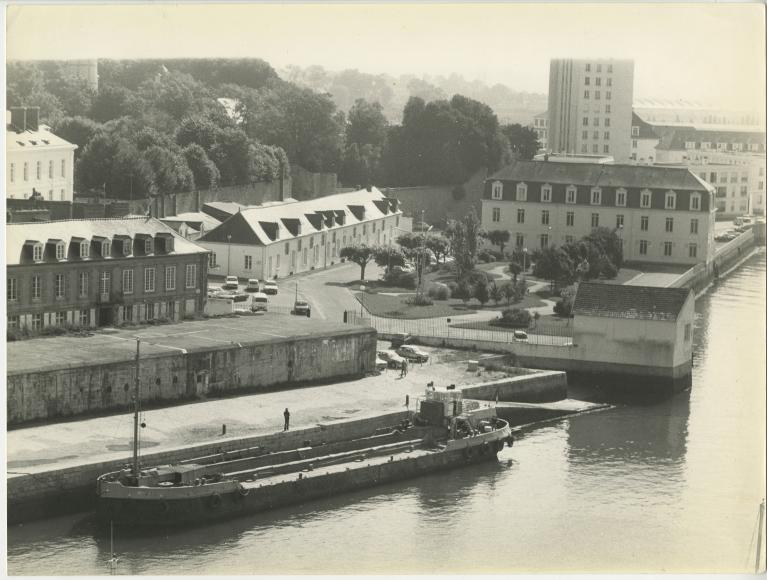

Le projet urbain de réhabilitation du quai des Indes dans les années 1980 vise à ouvrir la ville sur la mer et à effacer les traces de l’occupation (les bunkers) présentes encore sur le quai. Souligner l’identité maritime est alors un véritable enjeu dans un centre ville en perte d’image.

Trois objectifs étaient à prendre en compte dans la réhabilitation du quai. Le premier était de retrouver une ambiance rappelant les anciens quais de Lorient et de mettre en valeur le bâti. Le deuxième objectif était de répondre aux besoins de l’activité maritime, notamment la plaisance, et l’embarcadère des vedettes de la rade. Le dernier objectif visait à recevoir des manifestations, des événements comme ceux du Festival Interceltique ou encore les stands nautiques. Les parkings ont par conséquent été réduits. Un large mail planté d’arbres avec marches et assises s’arrête sur une figure de proue. Dans cette ville reconstruite selon la doctrine fonctionnaliste, ces objectifs sont toujours des questions d’actualités dans les politiques d’aménagements de la commune tant les spécificités maritimes et portuaires ont été mises à distance des lieux de résidence.

Embarcadère quai des Indes :

L’embarcadère situé au niveau du quai des Indes fait partie d’un pôle multimodal important au cœur de la ville et de la rade de Lorient. Il constitue un objet d’interface entre le centre-ville de Lorient, la rade mais aussi le port. Un arrêt de bus dessert l’embarcadère, un parking est également situé à proximité. Six lignes traversent la rade pour atteindre Port-Louis, Gâvres, Locmiquélic et en saison estivale, Larmor-Plage. Ces liaisons trans-rade sont une compétence de Lorient Agglomération.

En 2017, des travaux de réaménagement de l’embarcadère sont entrepris. Ces travaux ont permis la mise en place d’un nouvel embarcadère avec un double franc-bord. Il est construit en aluminium et platelage bois. Il s’agit de travaux de modernisation et de remise aux normes.

Chargée d'étude mission patrimoine gestion des espaces maritimes