Une histoire mouvementée

La chapelle est liée au couvent des Paulines, construite autour de 1760 sur un terrain nouvellement acquis par la congrégation des soeurs de Saint Vincent de Paul, entre les actuelles rues Poul Raoul et Le Peltier. Elle forme avec le grand logis un ensemble conventuel disposé autour d'une cour intérieure (voir dossier couvent des Paulines).

Les Paulines disparaissent de Tréguier en 1792 et n'y reviendront jamais. L'intérieur de la chapelle est endommagé par le bataillon d'Etampes, affecté à Tréguier entre février et mai 1794, responsable d'exactions et d'actes de vandalisme dans la ville. Le couvent est affecté à l'armée jusqu'en 1802 (la chapelle sert d'écurie au régiment de cavalerie), puis aux hospices, avant d'être vendu aux Ursulines en 1829, déjà installées dans le monastère depuis 1809.

En 1905, avec la séparation de l'Eglise et de l'Etat et l'interdiction aux religieuses d'enseigner, le couvent est transformé en école supérieure de jeunes filles. Il semble alors que le choeur des religieuses soit seul utilisé et que le reste de la chapelle soit abandonné comme en témoignent la récupération d'éléments de décor de la nef (angelots sous les niches) dans le choeur et les nombreux graffiti datés des années 1920 aux années 1950.

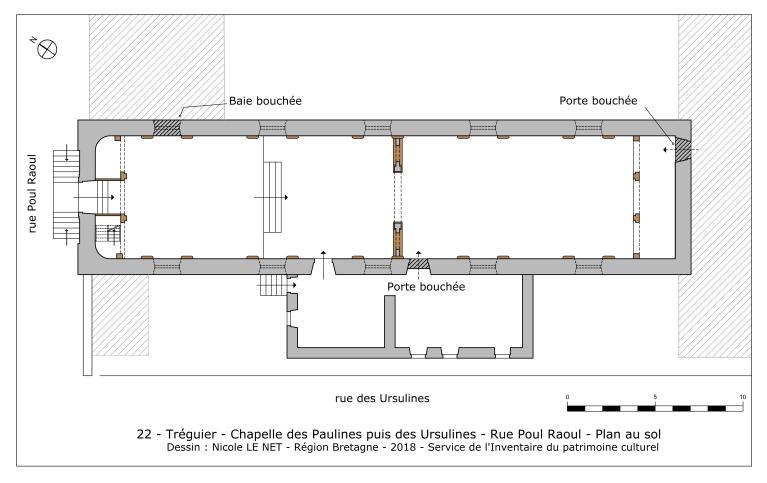

Un plan axial hérité d'Italie

Le plan adopte le modèle préconisé par Charles Borromée (archevêque de Milan à la fin du 16e siècle) avec avant-choeur des religieuses dans l'axe du sanctuaire, et non perpendiculairement comme c'est majoritairement le cas dans les chapelles des couvents aux 17e et 18e siècles. Le mobilier de la chapelle a disparu, initialement l'autel (dû au sculpteur Le Merer) était placé devant l'arcade, entre la nef des fidèles et l'avant-choeur monastique. Une grille en bois se situait entre les religieuses et les fidèles, comme l'attestent les traces d'arrachement et de clous de fixation de la clôture sur la tranche de l'arcade et des baies libres.

Un décor commandité par les Ursulines

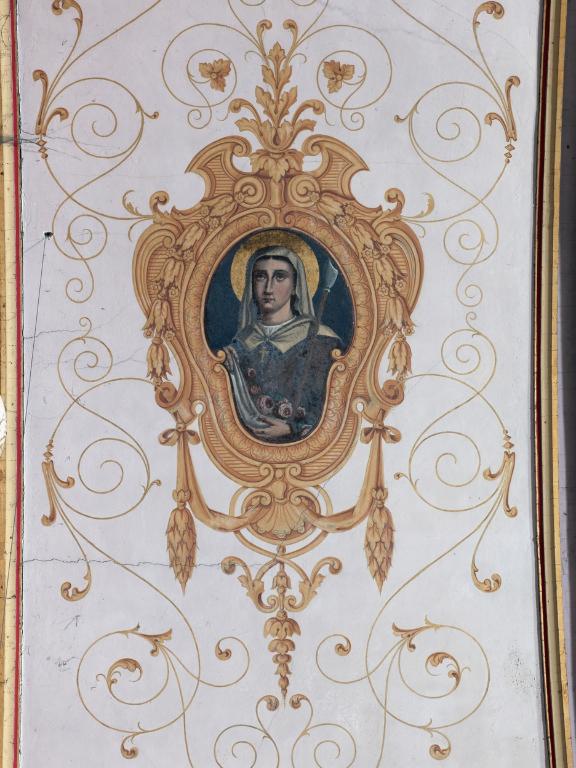

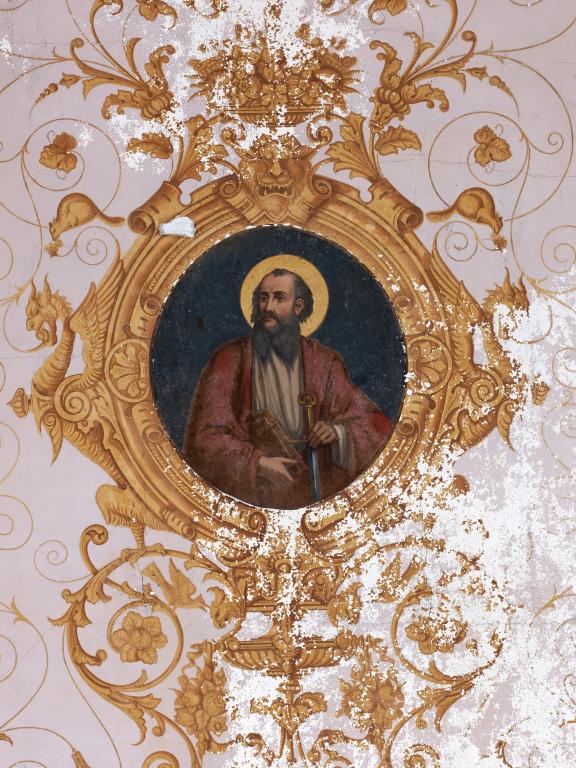

La distribution est magnifiée par un décor sculpté et peint, commandité par les Ursulines dans la seconde moitié du 19e siècle. Pilastres, chutes de fruits, coquilles, angelots, cornes d'abondance renvoient au style rocaille et néo-classique tandis qu'un orgue postiche occupe la tribune du choeur, encadré par des draperies peintes en trompe-l'oeil. Les cadres ornementaux peints de graciles volutes et de rinceaux sont attribuables au peintre-décorateur briochin Raphaël Donguy (1812-1877), ami de Monseigneur Augustin David (1812-1882), dont les armoiries figurent au-dessus de l'arcade, au revers de celles du pape Pie IX (1792-1878). Les images de saints sur la voûte sont datées 1871 et sont signées Jacques-Marie Herlido, peintre-décorateur originaire de Guingamp : "J. HERLIDO, XII.IMAGINES PINXIT.1871" (12 images peintes). La bénédiction de la chapelle a lieu le 18 mai 1873.

Chargée d'études Inventaire