Les Paulines sont la dernière fondation conventuelle de Tréguier, dans la seconde moitié du 18e siècle. Ces dernières profiteront peu de leur nouvel établissement, la Révolution mettant un terme à leur communauté. Ce sont les Ursulines qui imprimeront leur marque au couvent, poursuivant l'oeuvre éducative de leurs consoeurs tout au long du 19e siècle. Le plus tardif et le plus petit des couvents de la ville n'a pas conservé son jardin et son enclos mais un beau corps de logis en pierre de taille de schiste relié à une chapelle au décor intérieur étonnant dans le contexte breton.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

- enquête thématique régionale, Lycées en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Tréguier

-

Commune

Tréguier

-

Adresse

rue Gambetta

,

rue Ursulines (des)

-

Dénominationscouvent

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéescour, écurie, remise, puits

La congrégation des Filles de Saint-Paul ou Paulines est fondée par Madame Lezerdot du Parc en 1699. Cette veuve d'un chevalier de Saint-Louis, liée à Madame de Maintenon, réunit autour d'elle plusieurs jeunes filles des grandes familles de Tréguier pour entreprendre l'instruction des petites filles pauvres. Avec l'évêque de Tréguier, Monseigneur Jégou de Kerlivio, elle rédige une constitution, sous la règle de Saint Augustin, dans laquelle tous les articles commencent par un verset des épitres de Saint-Paul. Le but de cette constitution est de visiter les malades, instruire les filles pauvres et tenir des bureaux de charité. Le premier couvent des Paulines est établi dans une maison donnée par Madame Lezerdot, située entre la rue Kercoz et la rue des Perderies. Elles obtiennent les lettres patentes du roi en 1717.

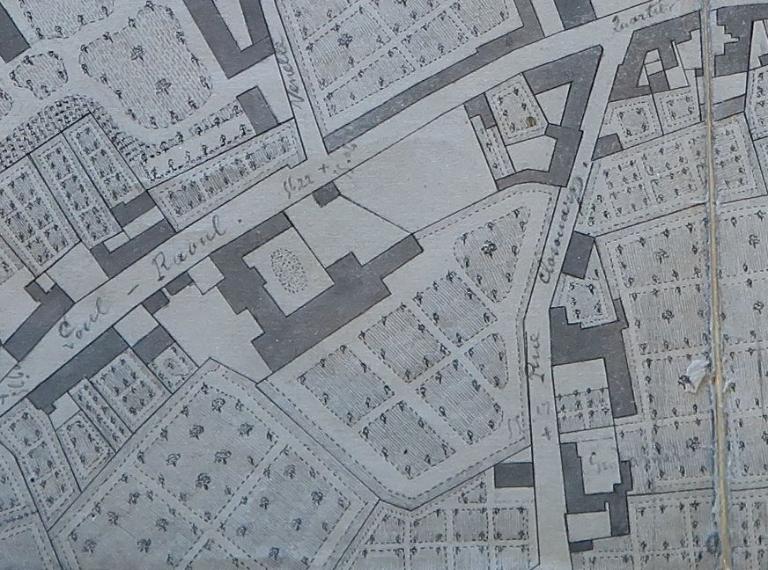

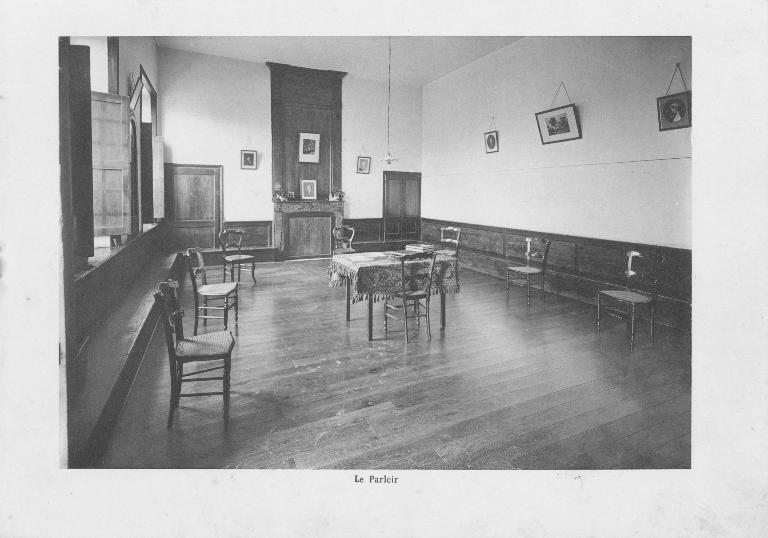

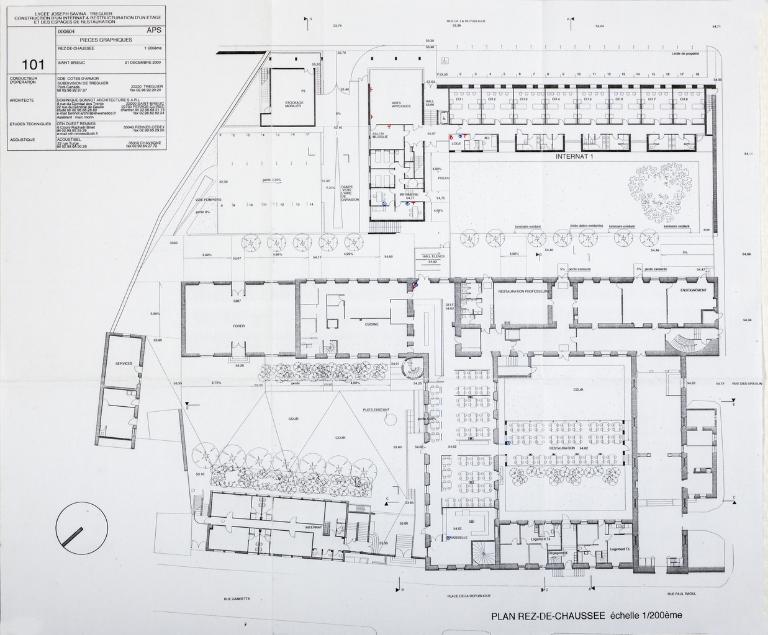

Un second couvent est édifié autour de 1760 sur un terrain d'un hectare et demi (1 h. 82 a. 40 c.) compris entre les rues Poul Raoul (actuelle rue Gambetta) et Closhouarn (actuelle rue Le Peltier). Il est nommé le grand couvent ou "Les Paulines neuves" par comparaison avec le premier couvent de la rue Kercoz désormais appelé "Les vieilles Paulines" et dont ne subsistent que quelques vestiges. Construit autour d'une cour intérieure, le nouveau couvent comprend une chapelle, un parloir, une porterie et un grand corps de logis toujours en place. Un puits daté 1762 se trouve dans la basse-cour, à l'est de la précédente. Le procès-verbal fait en janvier 1793 offre une description détaillée du grand logis, du jardin-verger, du cimetière et de l'enclos qui cerne ces bâtiments (voir Annexe) tels que l'on peut les voir sur le cadastre ancien et le plan de 1862, avant les transformations des 19e et 20e siècles. Curieusement, le renable de 1793 ne dit rien de la chapelle, ce qui laisse à penser qu'elle est estimée dans un autre lot.

Les religieuses occuperont peu ce nouveau couvent car elles consentent à ce que le petit séminaire s'y installe provisoirement de 1771 à 1782 en attendant la reconstruction de leur collège rue de la poissonnerie (actuelle rue Lamennais).

La communauté est supprimée le 19 octobre 1792, ses biens sont confisqués. Affecté à l'armée, le couvent fait office de caserne jusqu'en 1802 avant d'être attribué à l'administration des hospices. Les Paulines ne réussissant pas à se rallier après la Révolution, en 1809 les hospices mettent le couvent à la disposition des Ursulines de Tréguier qui l'achètent le 12 juin 1829.

De 1871 à 1873, les Ursulines restaurent et complètent avec magnificence l'intérieur de la chapelle (voir dossier correspondant). Un peu plus tard, elles agrandissent le couvent : une aile est construite en retour d'équerre contre le grand logis et vient séparer les deux cours en remplacement d'un mur de clôture ; un corps de logis et une remise/écurie sont édifiés en alignement du grand logis, à l'Est, à l'emplacement d'une boulangerie, d'une soue à cochons et d'une petite écurie visibles sur le cadastre de 1834 et le plan de 1862.

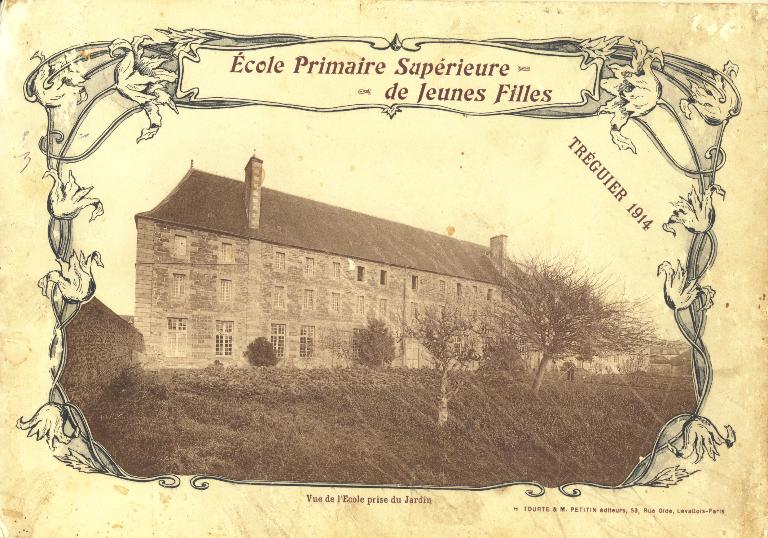

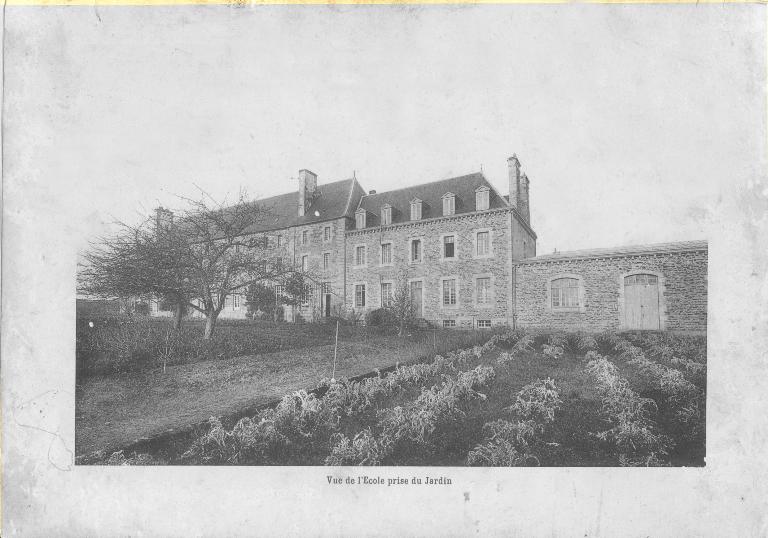

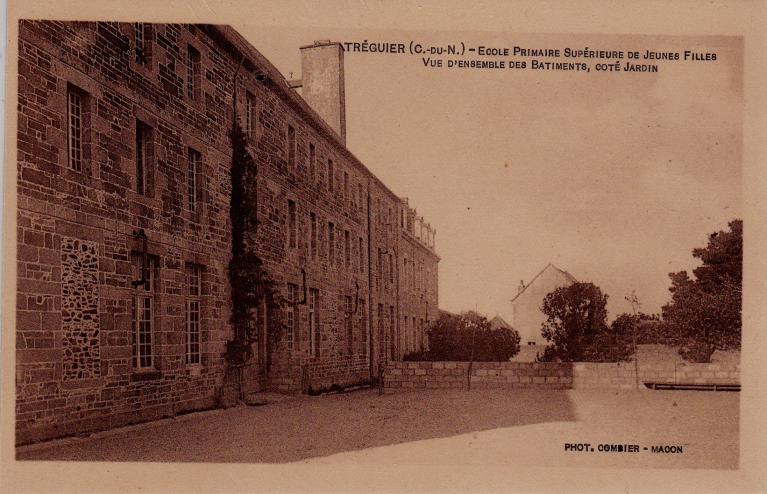

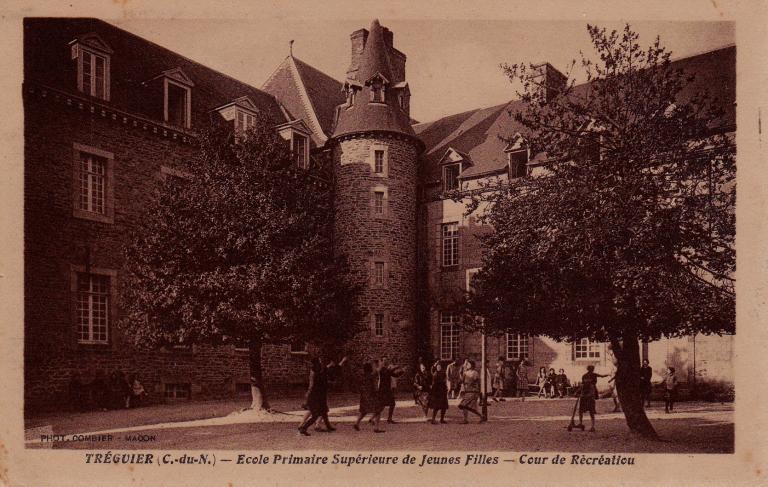

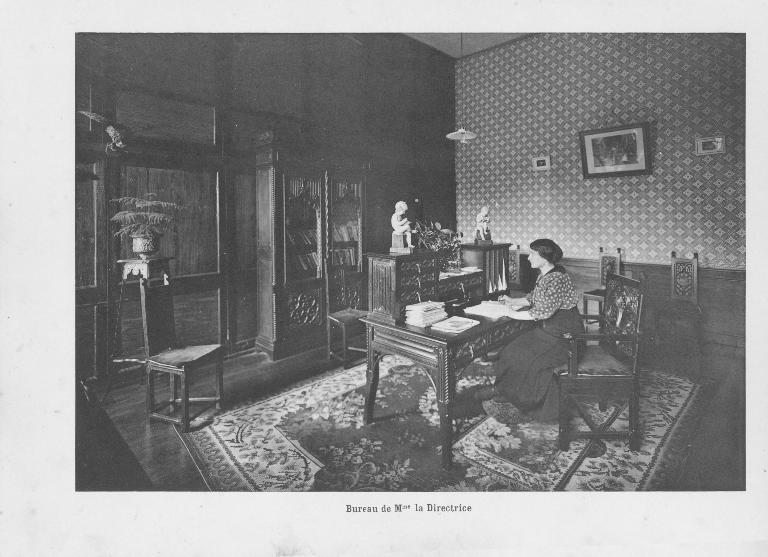

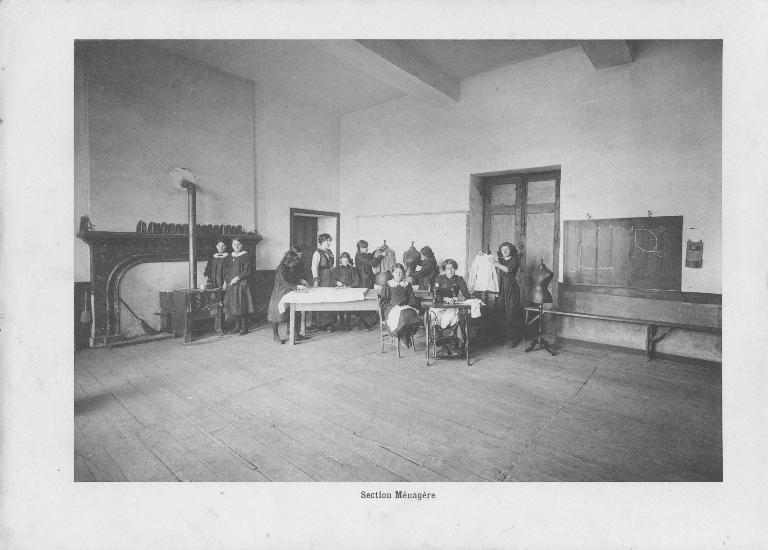

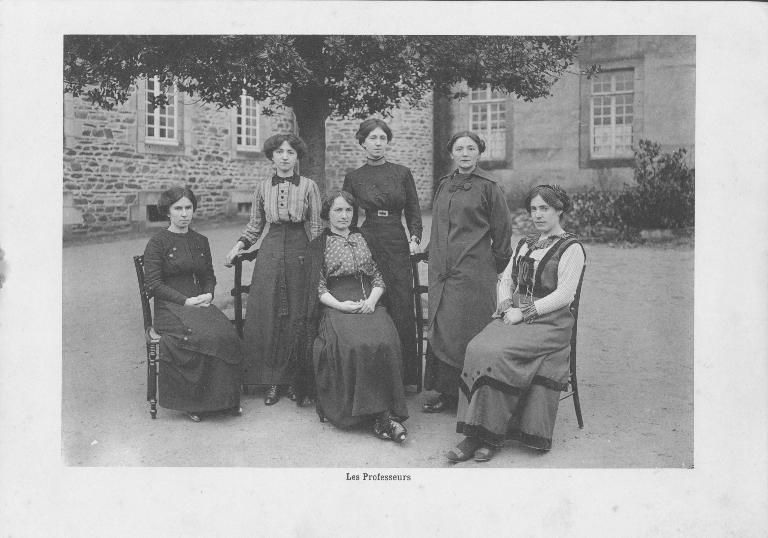

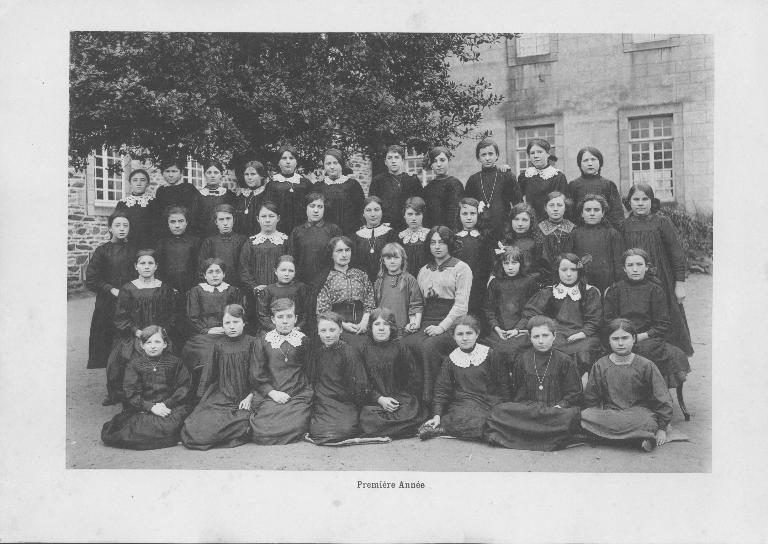

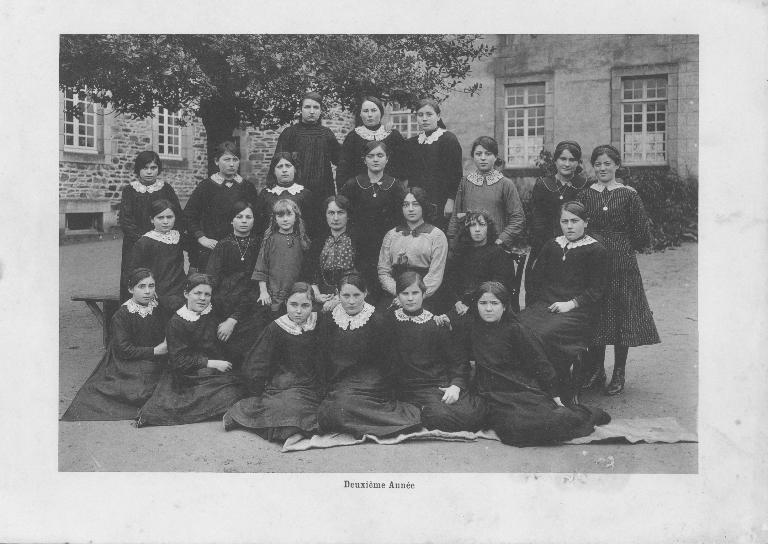

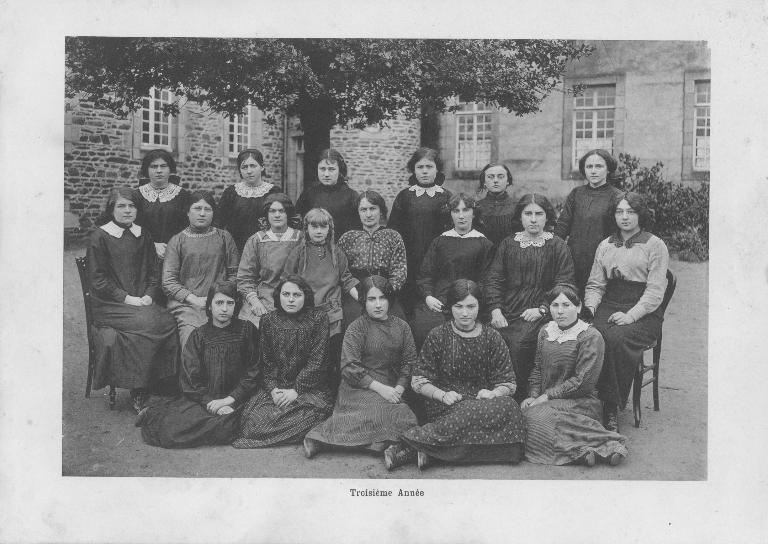

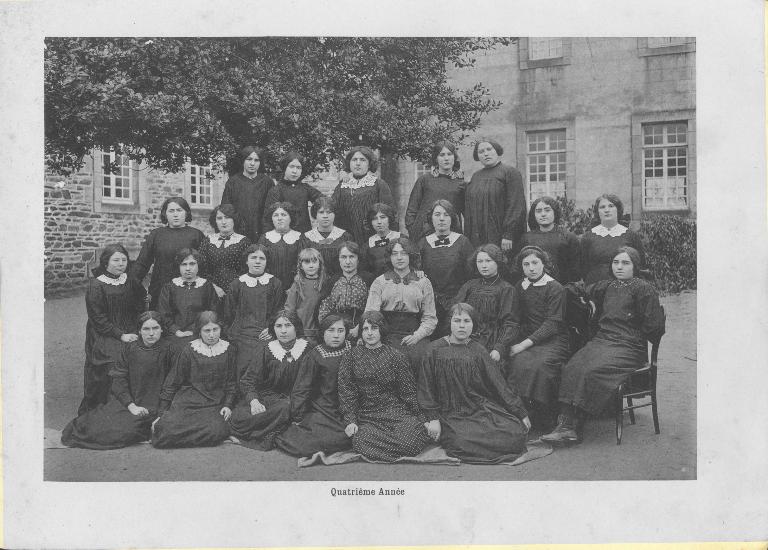

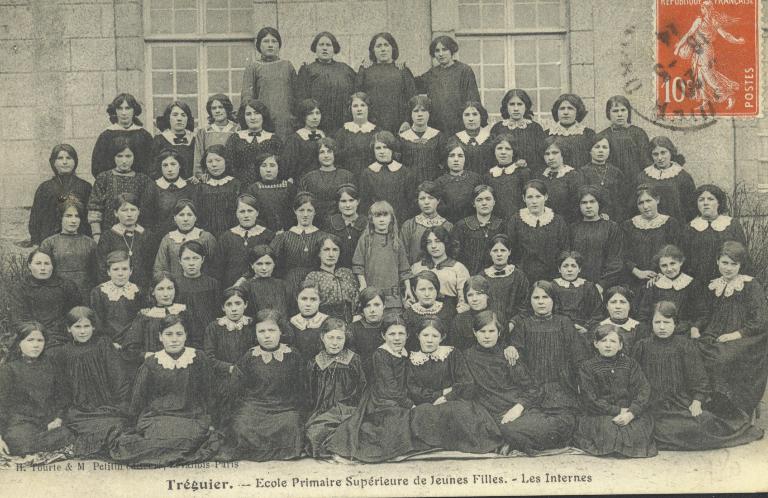

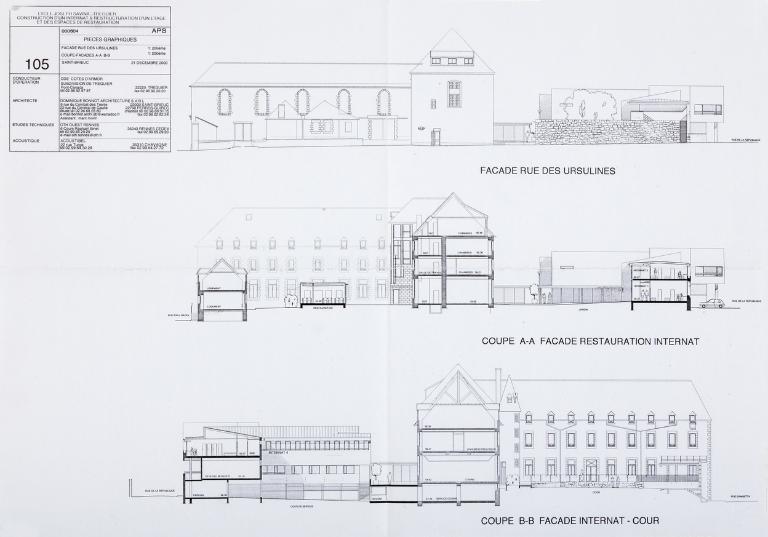

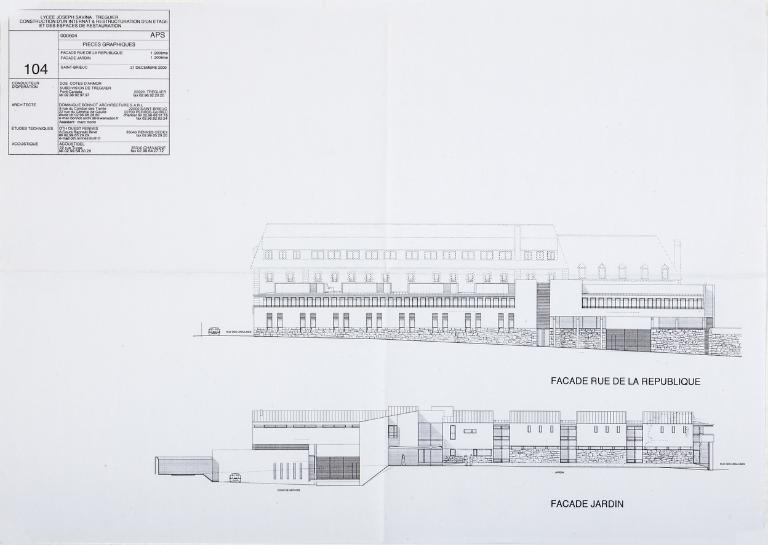

En 1905, avec la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat et l'interdiction faite aux congrégations d'enseigner, la municipalité confisque le couvent et installe dans ses bâtiments une école supérieure de filles. Elle fait creuser la rue des Ursulines et la rue de la République dans les jardins et convertit le surplus de ces jardins en terrain à bâtir.

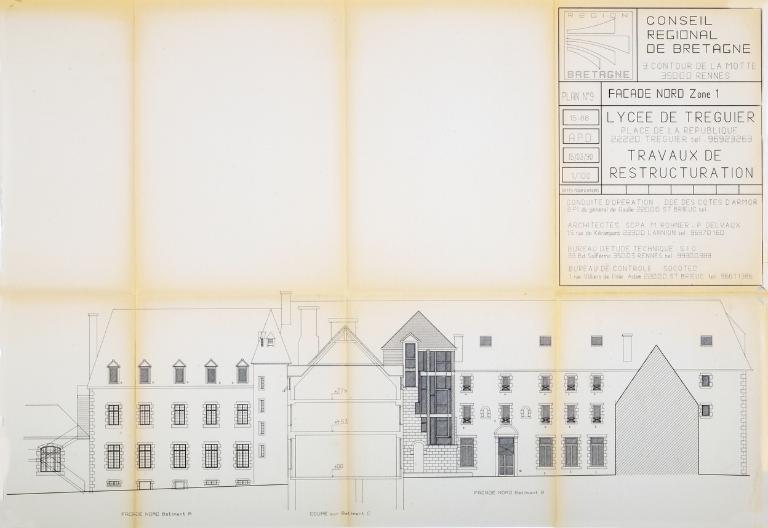

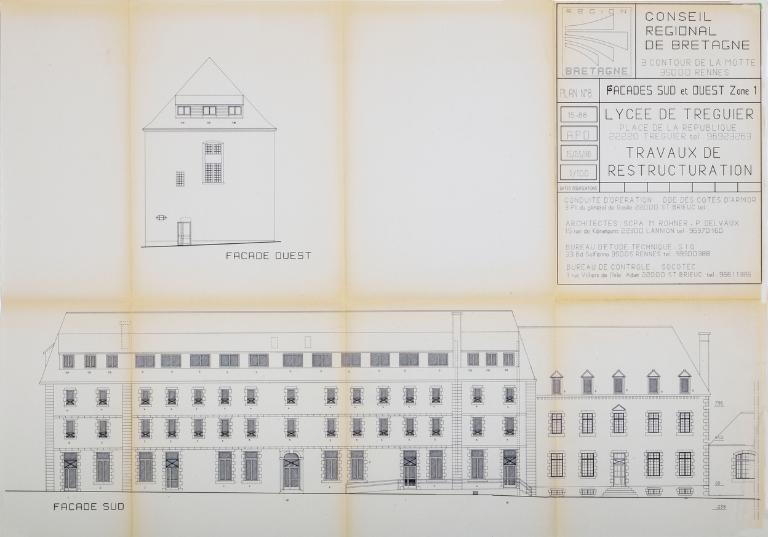

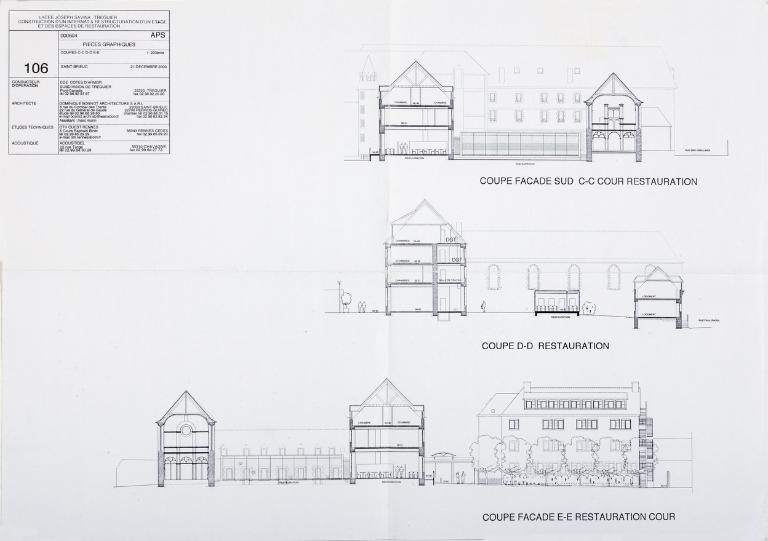

L'ancien couvent abrite aujourd'hui une partie du lycée Joseph Savina. Pour répondre aux nouveaux besoins de l'établissement, l'intérieur du grand logis a été totalement remanié et de nouveaux bâtiments ont été adjoints au couvent au cours de la seconde moitié du 20e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

-

Dates

- 1760, daté par travaux historiques

- 1762, porte la date

- 1871, porte la date

- 1873, daté par travaux historiques

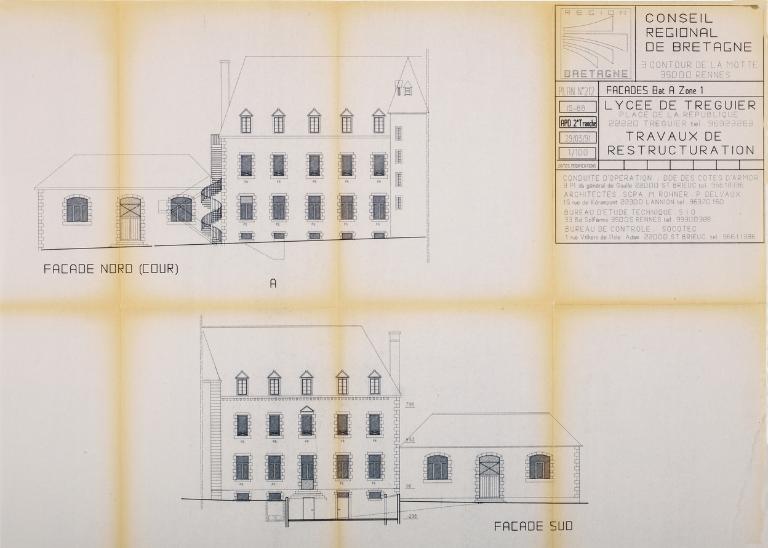

Les bâtiments de cet ancien couvent sont établis autour d'une cour intérieure, au carrefour de la rue Gambetta et de la rue des Ursulines.

L'entrée du couvent

Au Nord, l'aile basse qui abritait le parloir et la porterie donne sur la rue Poul Raoul/Gambetta. Cette aile est construite dans un second temps contre la chapelle comme l'atteste la baie cintrée condamnée sur le mur Est. En son centre, la porte piétonne à pilastres, fronton cintré et petit perron marque l'entrée dans la cour intérieure du couvent. A l'origine, le mur nord était aveugle sur la rue, les fenêtres sont tardives comme les cheminées sur gouttereaux des deux côtés.

La chapelle

A l'Ouest, la chapelle de plan très allongé présente une mise en oeuvre différenciée selon les façades (voir dossier correspondant).

Le grand corps de logis

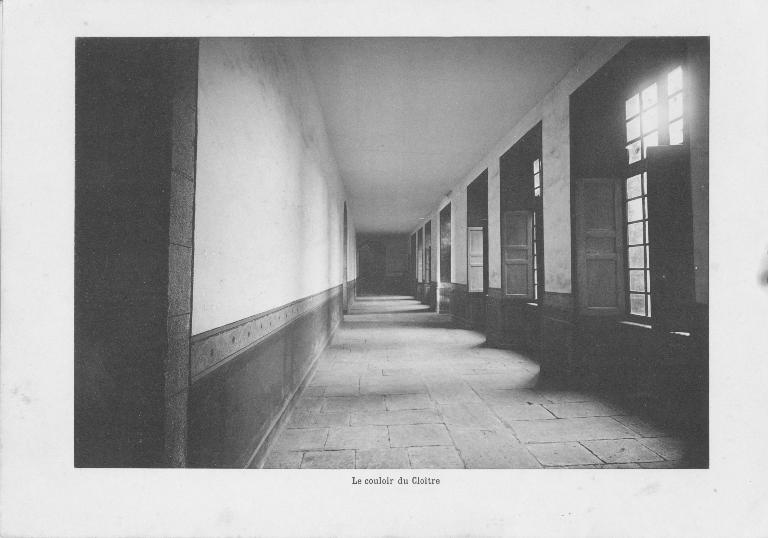

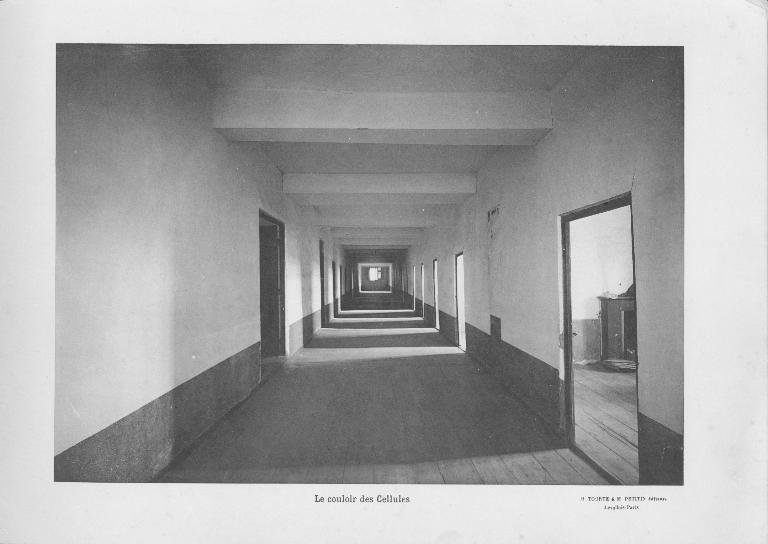

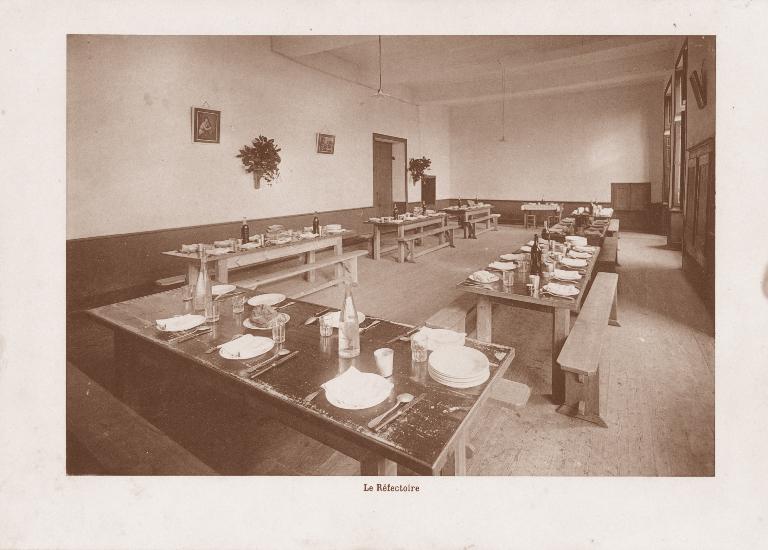

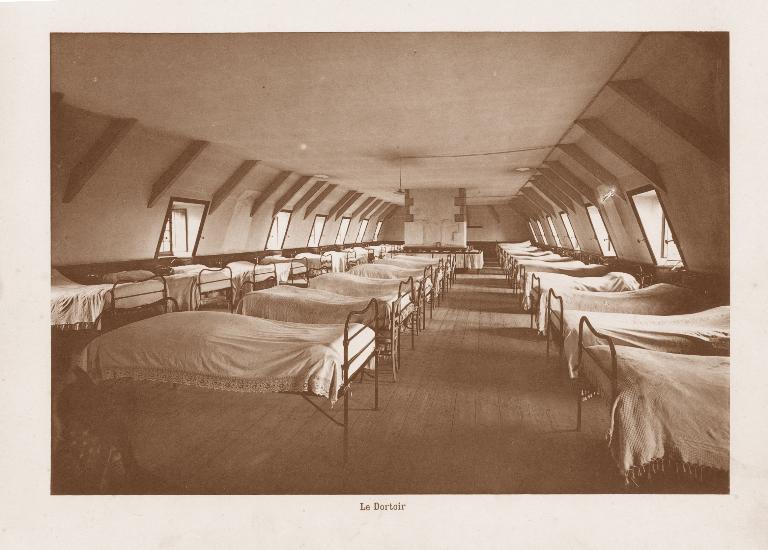

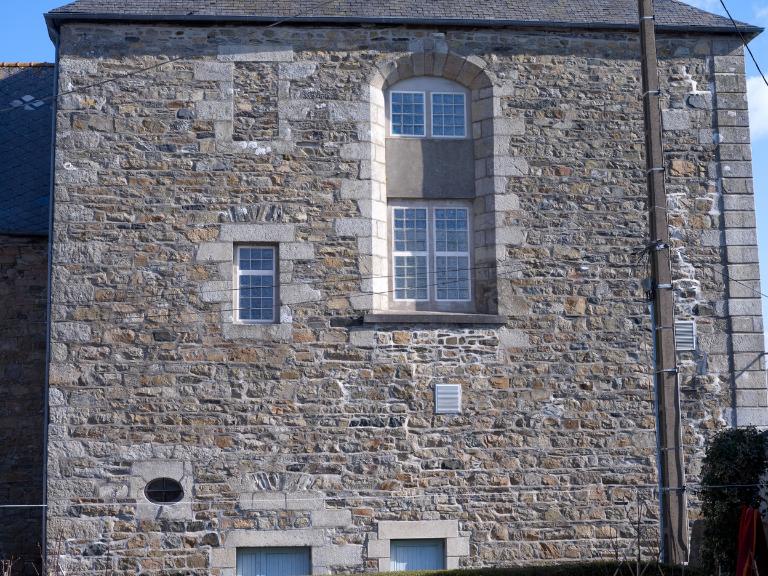

Au Sud de la cour, le grand corps de logis est double en profondeur. Sa distribution initiale nous est connue par les inventaires révolutionnaires (lire annexe). Le rez-de-chaussée était occupé d'Est en Ouest par : la cuisine, le réfectoire, une entrée avec vestibule, la salle de communauté et une tisserie, toutes orientées au sud. A partir du vestibule, on accédait à des cellules orientées au nord, séparé des pièces de vie par un mur de refend. A l'extrémité Ouest du bâtiment, un escalier en pierre desservait les étages, éclairé par l'oeil de boeuf et les deux fenêtres du pignon ouest dont l'une est aujourd'hui bouchée. Aux premier et deuxième étages, des rangées de cellules, les unes au sud, les autres au nord étaient desservies par un couloir central éclairé par la grande baie en plein cintre du pignon ouest qui donne sur la rue des Ursulines. La mise en oeuvre de ce grand corps de logis est très soignée, en pierre de taille de schiste soulignée par les encadrements de baies, les bandeaux, les bossages et les chaînes d'angle en granite. Les façades Nord et Sud sont ainsi rythmées par les travées de baies et par les saillies formées par les bossages. Placées en vis à vis au centre des façades Nord et Sud, les entrées principales se distinguent par leur décor : à pilastres, entablement et fronton cintré au Nord ; en anse de panier et à pilastres surmontés de console de statues (disparues) au Sud.

L'aile Est et la basse-cour

Le grand corps de logis est prolongé à l'Est par un corps de bâtiment tardif et une écurie/remise, tous deux construits en petits moellons de schiste au sud de la basse-cour, là où transitaient les marchandises destinées au couvent. Une aile construite tardivement, toujours par les Ursulines, sépare la basse-cour de la cour du couvent proprement dite. Une tourelle d'escalier est alors placée à l'angle du grand corps de logis et de l'aile Est pour assurer la liaison entre les différents bâtiments.

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étagesrez-de-chaussée, 1 étage carré, 2 étages carrés, comble à surcroît

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- pignon couvert

- noue

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis avec jour en charpente métallique

-

Statut de la propriétépropriété de la région, Code : 0220065B

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

Bibliographie

-

-

PICOT Michel-Joseph-Pierre. Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le XVIIe siècle. Paris, 1824

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 7382

GUILLOU, Adolphe (préface d'Anatole Le Braz). Essai historique sur Tréguier par un Trécorrois. F. Guyon, Saint-Brieuc, 1913 (réédition collection Monographies des villes et villages de France. Paris, 1993, 204 p.)

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 362/1-4

Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Tréguier, 1834.

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : série S sup 137

Série S sup 137. Plan de tréguier, 1862

Annexes

-

1905 : la création de l'école supérieure de filles à Tréguier par Michel Le Cam

-

Renables de la communauté des cidevants Paulines neuves à Tréguier. Domaines nationaux. Janvier 1793. Extraits

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études Inventaire