"Jean du Trévou, sieur de Balloré, conseiller du roi et sénéchal en sa cour de Tréguier, au siège de Lannion, savoir faisons que le lundi sixième jour de septembre 1632, écuyer Vincent de Rosmar, sieur de Runangoff, nous serait venu trouver en la ville de Lannion et nous aurait présenter une lettre de la part du vénérable chapitre de l’église cathédrale dudit Tréguier, datée dudit jour et signée de Mathurin L’Hostis et G. de Trogoff, chanoines et députés dudit chapitre, par laquelle ils donnent avis que le soir précédent le feu avait pris dans la sacristie de la dite église, vait brûlé et consommés les trésors sacrés, les plus précieux ornements et les plus importants titres, lettres et garants dudit chapitre et de ladite église, nous requérant de descendre sur les lieux pour en faire état […].

Aurions mandé missire Guillaume Chassé, sacriste de ladite église et missire François Derien, sous-sacriste, pour nous bailler les clefs de la dite sacristie, qui nous ont dit les avoir délivrées audit sieur Fanoys, chanoine, procureur de ladite fabrique depuis ledit brulement, et avons fait ouverture des deux portes d’icelle respondantes [répondantes, c’est-à-dire "en vis à vis"] sur ladite église cathédrale, présents sur ladite ouverture des deux portes, lesdits sieurs chanoines, les vicaires, chantres et suspost du chœur de ladite église, le substitut du procureur du roi, les officiers de justice, les plus notables bourgeois et habitants de ladite ville […] ; et voulant entrer en la première desdites portes avec lesdits dénommés avons trouvé un grand embarras de planches, de terrasse et autre bois qui empêchaient l’ouverture entière de ladite porte, lesquels aurions fait ôter et étant entre lesdites deux portes, nous aurait ledit Derien, sous-sacriste, dit que les premiers qui entrèrent en ladite sacristie après l’avis que le feu y était furent Jean Le Lagadec, maçon, et Jean Le Picquart, son serviteur, auxquels il ouvrit les portes de ladite sacristie… […]

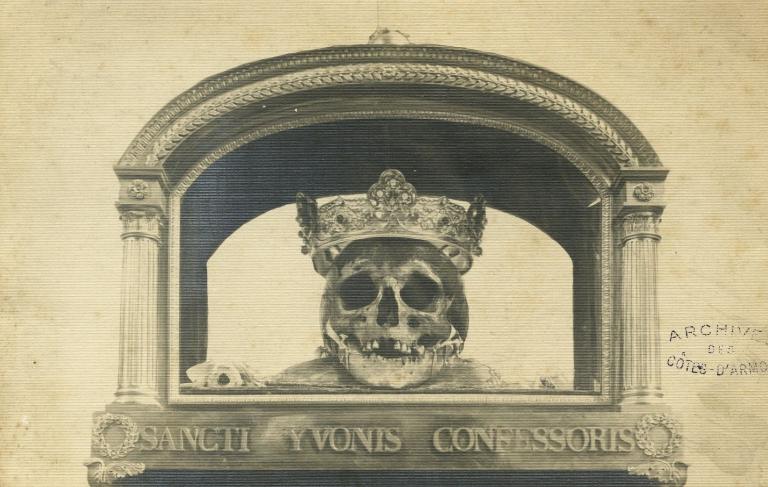

….les dits Lagadec et Picquart, et d’iceux le serment pris de dire vérité, nous ont conformément dit que, hier du matin, étant venus en ladite église, pour ouïr [écouter] la première messe sur les 5 ou 6 heures, furent avertis et plusieurs autres qui étaient en ladite église, que l’on voyait de la fumée sortir de ladite sacristie ; laquelle étant ouverte par ledit Derien, sous-sacriste, derrière la première porte d’icelle y avait plusieurs planches qui empêchaient de l’ouvrir, tombées d’un auvent qui servait de séparation entre les deux portes, et firent en sorte de tourner partie desdites planches d’entre lesdites deux portes, la dernière desquelles ayant aussi été ouverte par le dit sous-sacriste, ils virent le feu en la grande presse qui est en ladite sacristie, en laquelle étaient les trésors, argenteries et les actes dudit chapitre, et faisant effort d’y approcher, furent repoussés par la violence de la fumée, tellement qu’ils furent contraints de s’appuyer sur les mains et les genoux pour y approcher et virent que la moitié de ladite presse ou était ladite argenterie étaient brulée, et le feu qui était en l’autre moitié ou étaient les lettres et garants, et ayant fait apporter de l’eau à l’aide de plusieurs personnes qui s’y trouvèrent, ils la jetèrent sur les dits papiers qui étaient à demi brulés, et d’autant que le feu avait pris aux poutres et soliveaux du plancher de la chambre qui est au-dessus de la dite sacristie par lequel ledit seigneur évêque passe d’ordinaire pour se rendre en ladite église, ils donnèrent avis de faire deux trous, aux deux bouts de ladite chambre, pour y jeter de l’eau pour éteindre le feu et évacuer la grande fumée qui était en ladite sacristie ; et sans qu’on s’aperçut de bonne heure dudit feu, et sans la diligence qu’on fait d’y apporter et jeter de l’eau par les trous qui furent fait aux deux bouts de la dite chambre, le péril était évident de l’incendie de tout le manoir épiscopal et de ladite église cathédrale ; et nous ont dit outre, qu’après avoir ouvert les fenêtres de ladite sacristie, pour en faire sortir la fumée et avoir lumière, ils auraient reconnu que tous les trésors d’or et d’argent qui étaient au bout de la grande presse devers la cour dudit manoir, étaient en partie fondus, rompus et séparés par la force du feu, sors un bras d’argent, auquel sont les reliques du bienheureux saint Tugdual, patron de ladite église, qu’ils auraient retiré et remarqué tout entier, sans que ledit feu y eut fait aucune fraction ni offense, ce que nous avons vu en présence desdits sieurs chanoines et de tous lesdits assistants être véritable, ce qui ne peut être que par une divine grâce spéciale et miracle tout évident, nous ayant lesdits chanoines assuré que ledit bras était audit endroit de ladite presse qui a été brulée, et nous ont aussi lesdits Lagadec et Picquart, dit avoir trouvé le chef de monsieur saint Yves enchâssé d’argent, dans une armoire près ladite presse brulée, sans que ledit chef eut été en aucune façon endommagé, ainsi que nous avons vu et tous lesdits assistants, bien que plusieurs ornements qui étaient près ladite armoire ou était ledit chef, aient été brulés ou fumés, perdus ou gâtés.

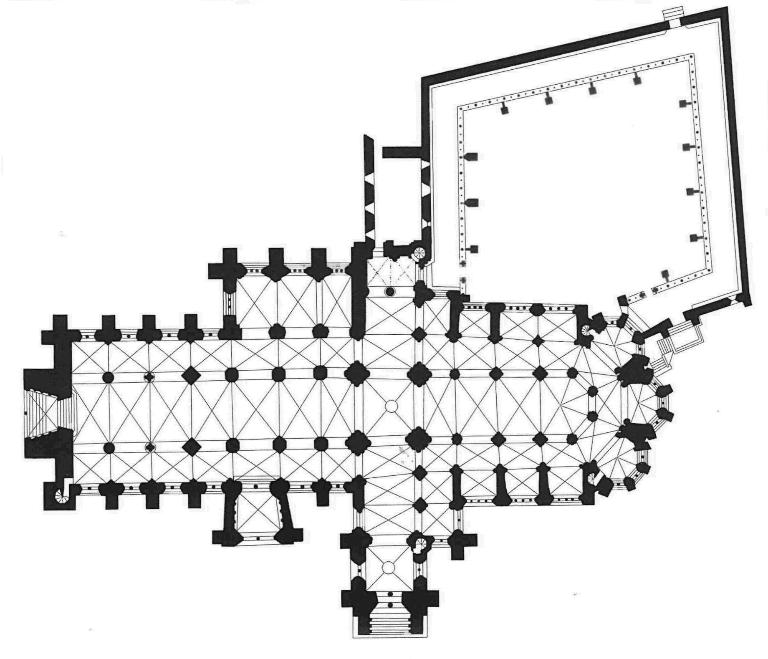

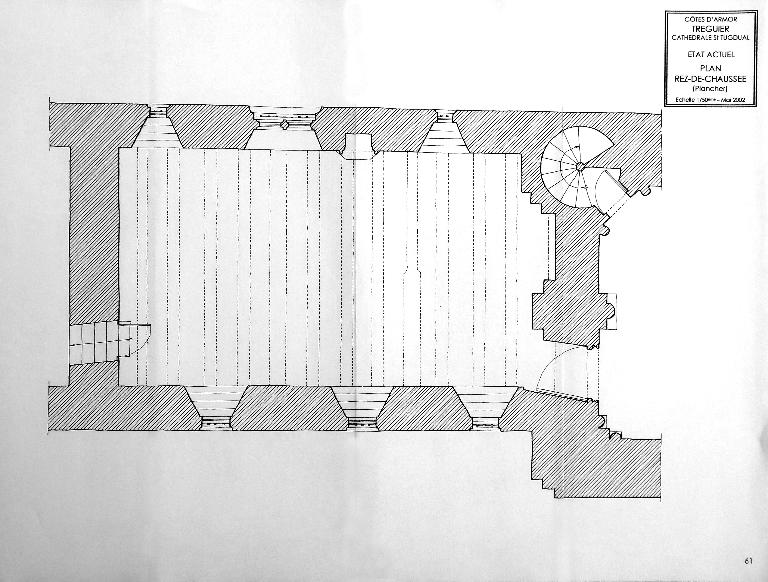

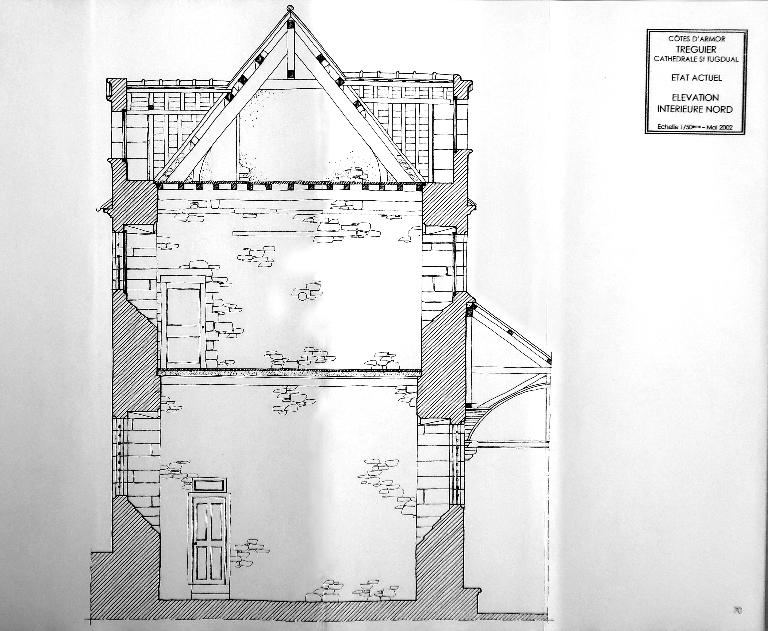

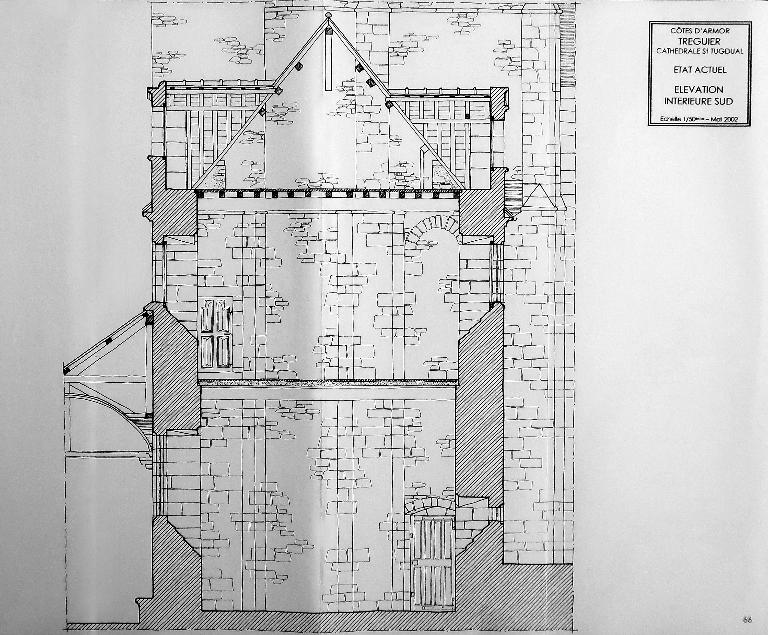

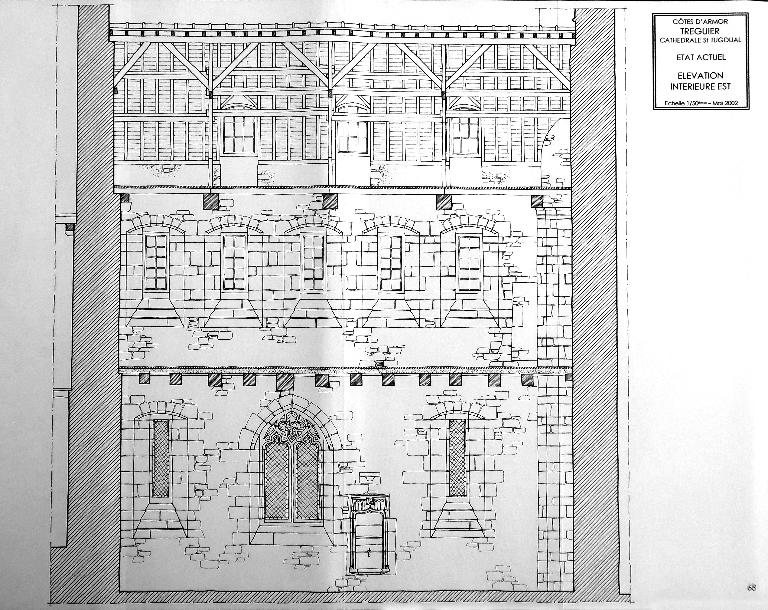

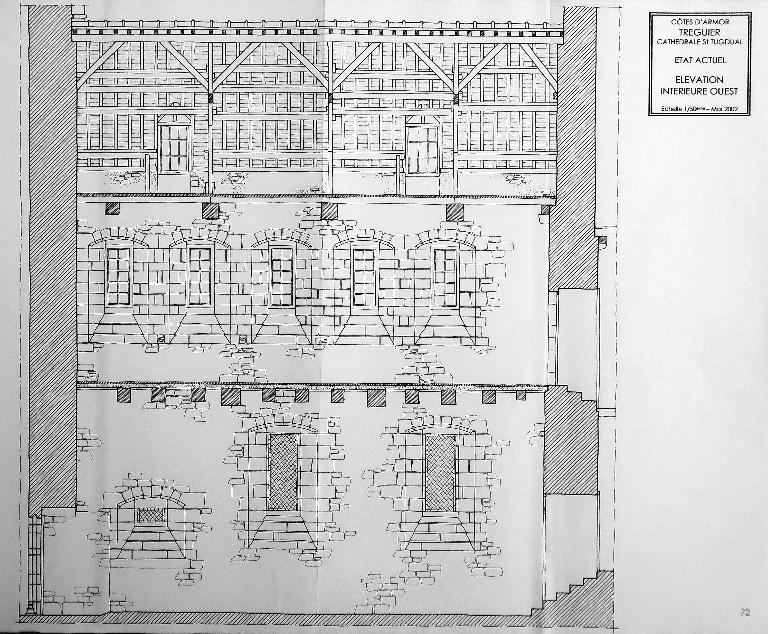

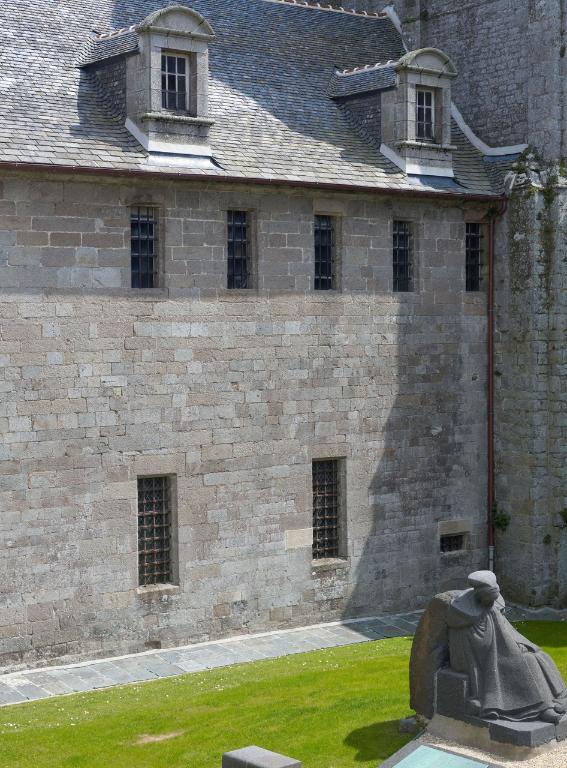

Et avons, par ledit Lagadec, maçon, fait mesurer ladite sacristie, et trouvé qu’elle contient trente et un pied et demi de long, dix-huit pieds et demi de large, et quinze pieds sous poutre ; et sur ladite sacristie, y a trois grandes fenêtres de pierre de taille, vers le cloître de ladite église, et deux autres vers la cour du manoir épiscopal ; toutes lesdites fenêtres vitrées et grillées de fer, et toute ladite sacristie bâtie de pierre de taille, aux longères, au-dehors et dedans ; et au bas de la fenêtre du mytan [milieu], vers ledit cloître, y a un autel de taille, au côté duquel, vers l’église, y a une grande presse de chêne, à ouvrage de menuiserie, toute noircie et fumée, ayant de hauteur sept pieds, et de longueur vingt pieds, dans laquelle et sur une longue table, qui est de l’autre côté de ladite sacristie, et dans un coffre qui qui est vers l’autre bout, de l’autre bout de la sacristie, lesdits sieurs chanoines nous ont dit avoir accoutumé de mettre les chapes, chasubles, dalmatiques [blouse en laine de Dalmatie] et autres ornements d’église de diverses étoffes et façon de soie, drap d’or et d’argent, simple et relevés d’orfèvrerie et d’autres étoffes précieuses, toutes lesquelles pièces avons vu pour la plupart en divers endroits, brulés, gâtés, fumés et ternis de couleur, leur lustre étant tout perdu par la force du feu et fumée… […]

Et faisant état, du bas bout de ladite sacristie, devers le pignon qui la sépare du manoir épiscopal, nous ont lesdits chanoines et assistants dit qu’il y avait une longue et grande presse de bois de chêne qui s’étendait tout le long dudit pignon […] et dans la moitié de ladite presse […] se mettait ordinairement tous les reliquaires, vaisseaux et ustensiles d’argenterie qui y étaient pour le service de ladite église… […] et le surplus de l’argenterie et trésors qui n’étaient [pas] communément en usage, étaient dans un grand coffre de chêne… […]. Et nous on dit lesdits sieurs chanoines qu’il restait quelques fragments et pièces de ladite argenterie, cassées et brulées et à demi fondues, qu’ils firent tirer de l’incendie et iceux porter dans leur chambre capitulaire pour en être fait état et procès-verbal. Et en faisant en notre présence chercher et fouiller parmi lesdites cendres et charbons, avons trouvé plusieurs pièces d’argent, restées après ledit brulement, que nous avons aussi fait rendre en ladite chambre capitulaire attendant en faire état. […] Et ce fait, nous nous sommes retirés de ladite sacristie qui est tellement noircie par tous les endroits par la violence du feu et fumée, qu’il sera nécessaire de la reblanchir entièrement ; et la nuit venue, nous nous sommes retirés en notre logis.

Et le lendemain, huitième dudit mois de septembre 1632, serions retournés en ladite église cathédrale, assistés dudit substitut et de notre dit adjoint ou se seraient trouvés lesdits sieurs chanoines et plusieurs autres notables personnes et tous ensemble serions entrés en ladite chambre capitulaire, et y aurions vu sur une grande table, sur les pupitres, bancs et autres endroits de ladite chambre, plusieurs fragments et pièces d’argent, tirées de l’incendie advenu en ladite sacristie, et les papiers, parchemins et vélins, et actes, étant à présent en poches, brulés en plusieurs endroits, et pour montrer la grande perte advenue en ladite sacristie, et provenue dudit brulement, lesdits sieurs chanoines nous ont montré un inventaire des dix-neuf et autres jours suivants du mois de janvier 1626 […].

De tous lesquels trésors spécifiés audit inventaire, lesdits sieurs chanoines nous ont assuré qu’il n’était resté entier que ledit bras d’argent auquel sont enchâssées les reliques de monsieur saint Tugdual, le chef et le bras de monsieur saint Yves, quatre calices d’argent doré, deux urseaux d’argent non dorés, une petite croix d’argent doré, la grande croix d’argent, servant d’ordinaire en la dite église, un chresmier [sic] d’argent avec ses burettes, un ciboire d’argent doré, et ladite lampe ci-dessus mentionnée, donnée par ledit seigneur évêque d’à présent, quels [quelques] reliquaires, vases et ustensiles étaient hors ladite presse et coffre brulés, excepté le bars de saint Tugdual, miraculeusement conservé, comme avons vu ci devant ; et tout le surplus de ladite argenterie, contenue audit inventaire, nous ont lesdits sieurs chanoines dit avoir été brulé, rompu ou fondu par la force du feu, avec perte évidente de la façon, et grand déchet de métal […].

(Transcription : Guillaume Lécuillier, 2018)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.