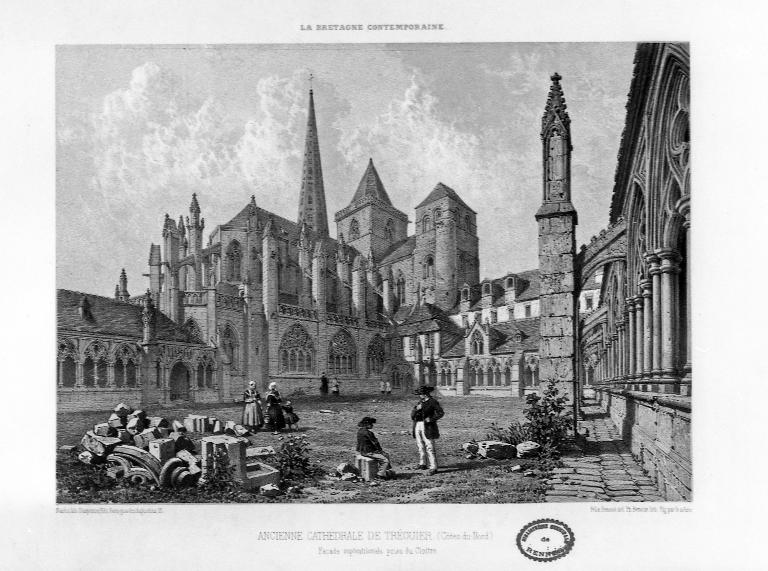

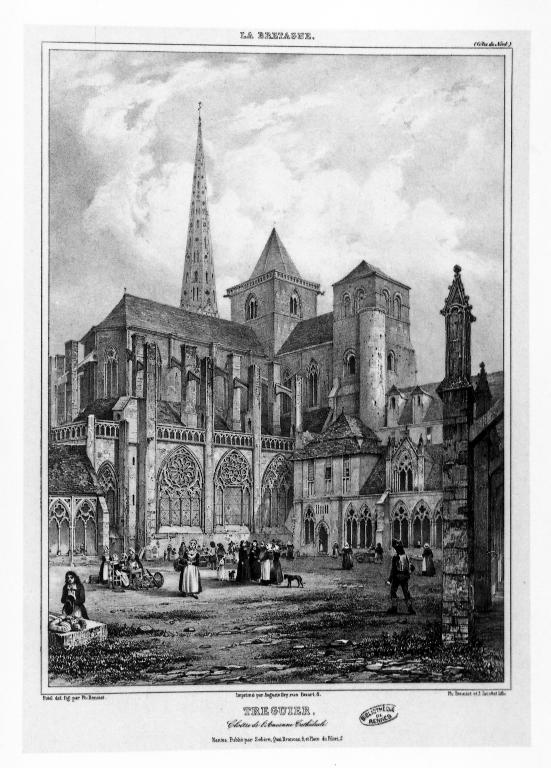

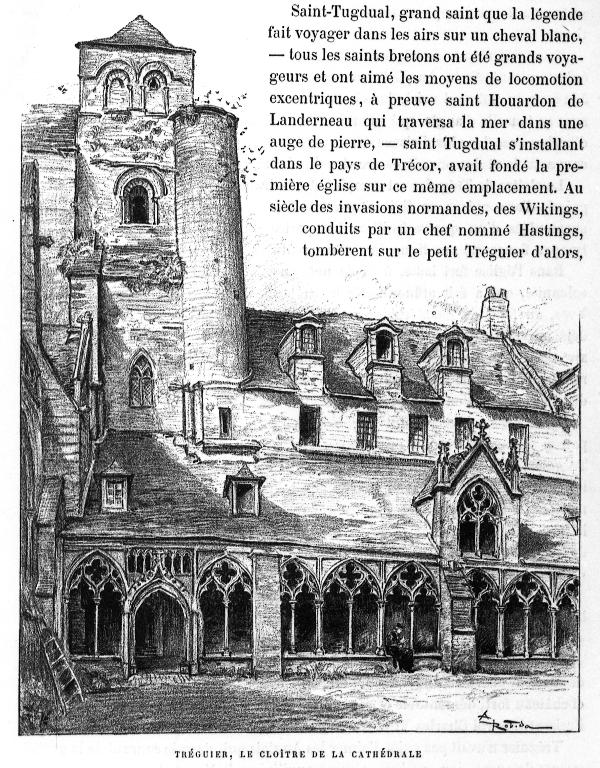

A l’extrémité nord du transept de la cathédrale gothique de Tréguier subsiste une tour de la cathédrale primitive romane : elle est surnommée "tour Hasting(s)". Ces trois étages étaient à l'origine distribués par une vis dite de Saint-Gilles. Datée du 12e siècle et construite en moellon et pierre de taille de schiste tuffassé gris-verdâtre, la tour Hasting invite à poursuivre la connaissance de la cathédrale Saint-Tugdual par des investigations archéologiques complémentaires.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Tréguier

-

Commune

Tréguier

-

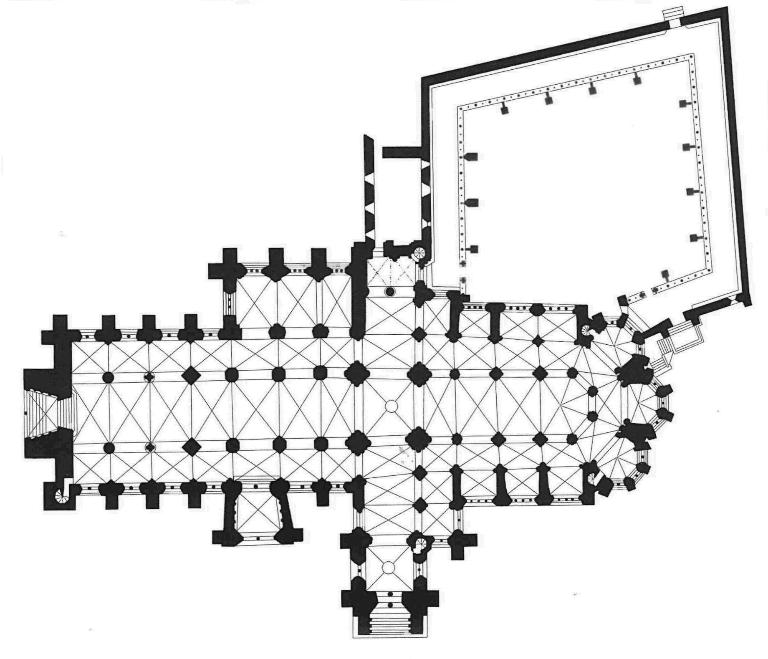

Dénominationstour, transept

A l’extrémité nord du transept de la cathédrale gothique de Tréguier subsiste une tour de la cathédrale primitive romane. Elle est surnommée "tour Hasting(s)" en raison d’une inscription – aujourd’hui disparue - citée par Albert Le Grand en 1637 : "Hasteing obtinuit sedem, per eumque vacavit, annis per centum demptnis bis quinque, perempto praesule non ente nec in hoc aliquo residente". Cette citation est également mentionnée dans Le "catalogue des évêques de Tréguier rédigé au 15e siècle" étudié par René Couffon. Le patronyme Hasting ferait référence à un chef normand de la fin du 9e siècle qui provoqua la fuite de l’évêque de Tréguier.

Pour les historiens de l’art et de l’architecture comme Roger Grand ou Marc Déceneux qui ont particulièrement bien étudié la Bretagne romane, la tour Hasting ne saurait être antérieure au 12e siècle. Ces trois étages étaient à l'origine distribués à l'origine par une vis dite de Saint-Gilles (dont les vestiges s'observent dans la partie sommitale de la tour).

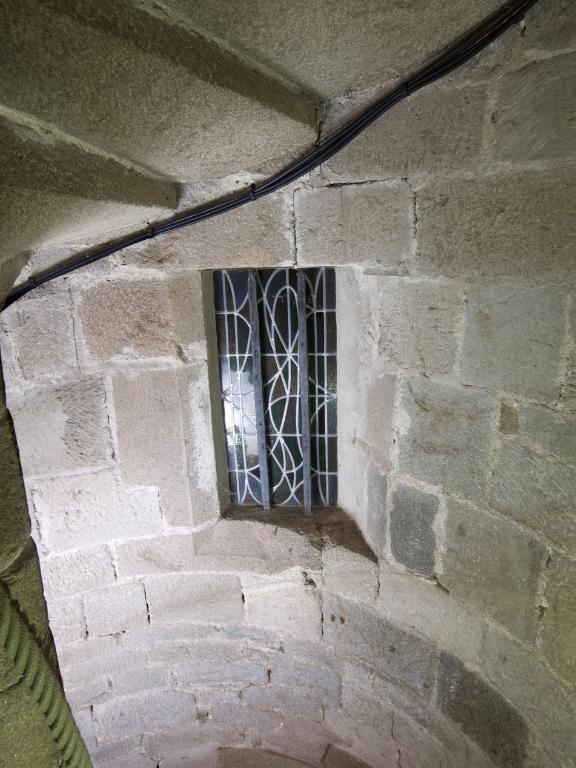

La présence au premier étage de la tour romane d'un remplage gothique dans la baie orientale (datable du 13e siècle ?) pourrait indiquer la présence ancienne d'une verrière et par conséquent, l'utilisation à cette époque de cet espace comme chapelle ou sacristie. Une sacristie puis une bibliothèque (à l'étage, construite à partir de 1484) ont été accolées à la tour Hasting au 15e siècle : l'escalier en vis dite de Saint-Gilles a été transformé - dans sa partie basse - en escalier en vis à noyau central.

Le troisième niveau de la tour, à l’origine planchéié conserve à l'ouest une ouverture de tir datant peut-être des Guerres de la Ligue.

De toute évidence, la tour Hasting invite à poursuivre la connaissance de la cathédrale Saint Tugdual par des investigations archéologiques complémentaires.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Secondaire : 13e siècle, 2e moitié 15e siècle, 4e quart 16e siècle

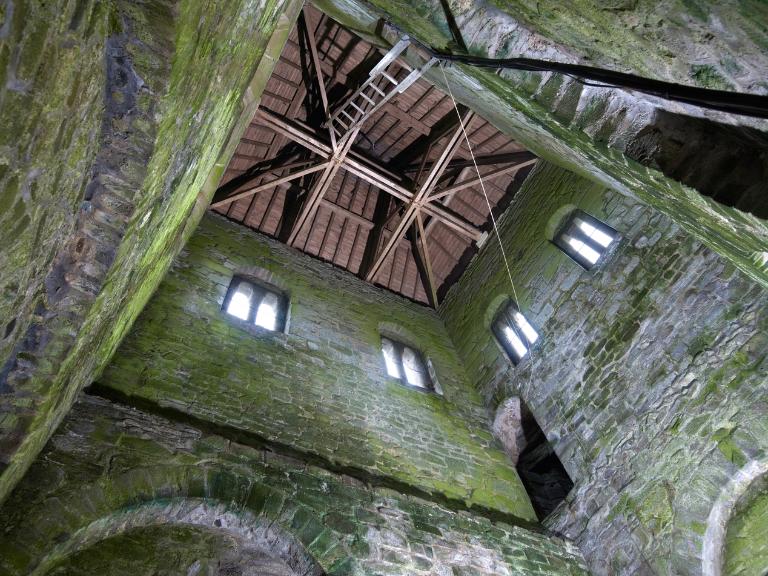

Construite en moellon et pierre de taille de schiste tuffassé gris-verdâtre et de granite gris d’origine proximale, la tour Hasting comprend quatre niveaux desservis par un petit escalier en vis (à l'origine en vis dite de Saint-Gilles) situé au nord-est dans une tourelle d’angle de plan circulaire éclairée de petits jours :

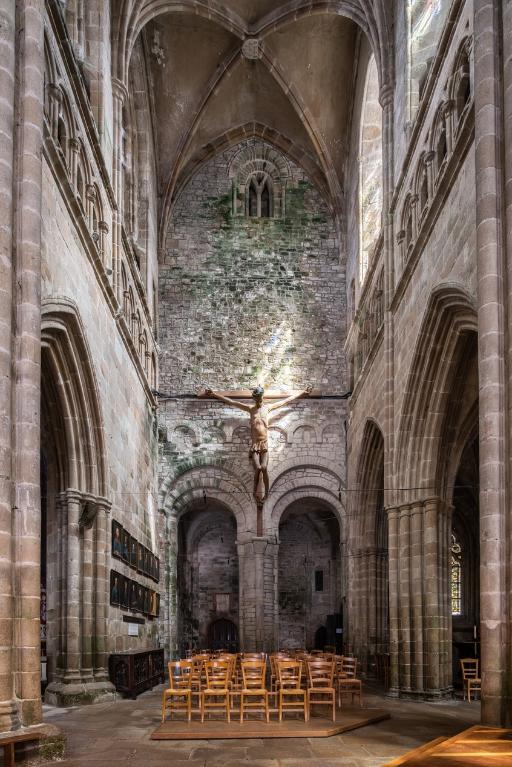

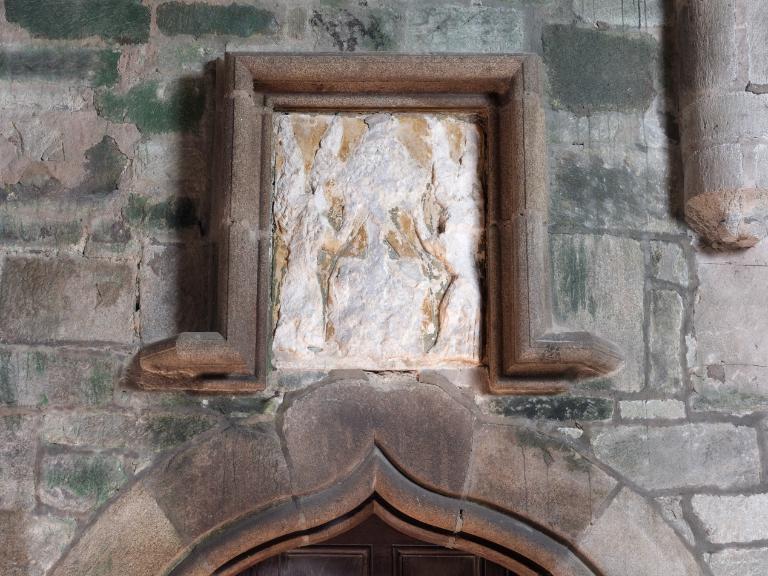

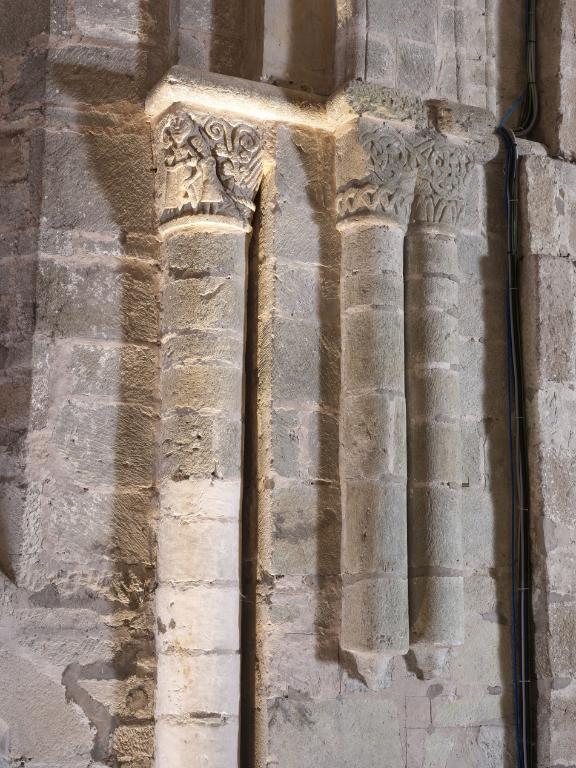

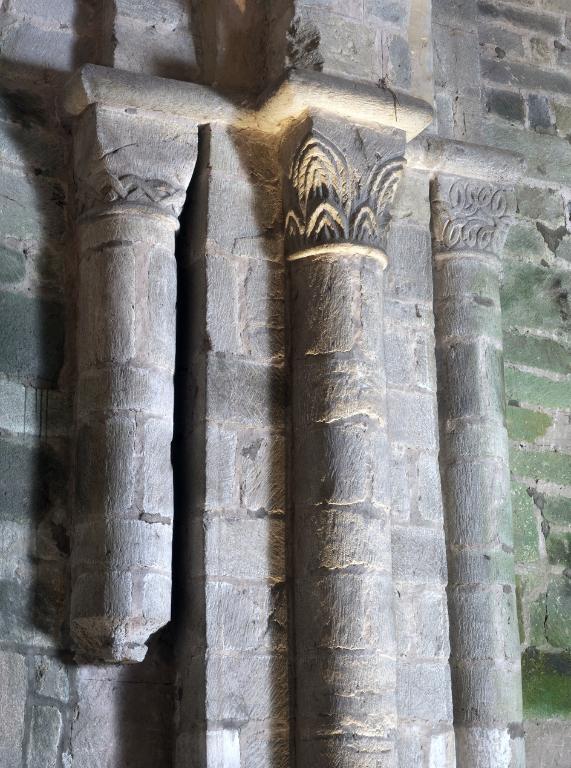

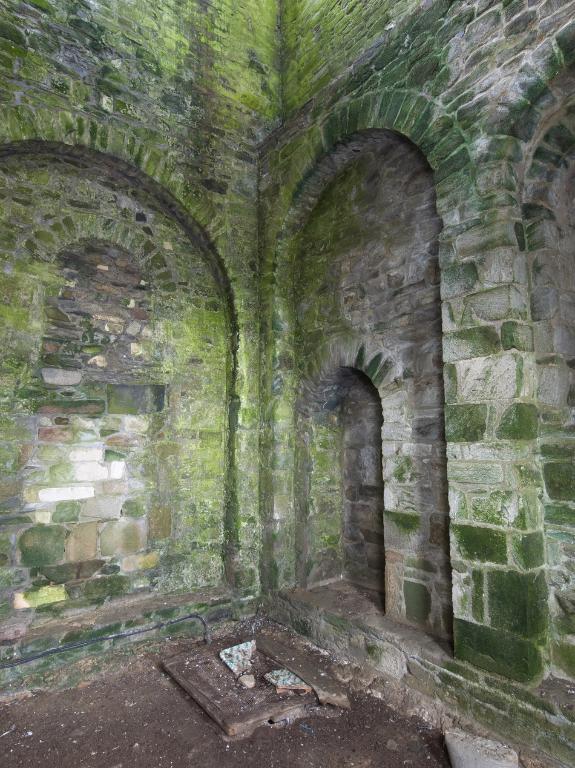

- un rez-de-chaussée composé de deux travées couvertes de voûtes d’arêtes avec double arcade à trois rouleaux ouvert au sud sur le sur le bras nord du transept. Les arcs sont soutenus au centre par un pilier de plan circulaire flanquée de quatre colonnettes. Le rouleau externe, légèrement surhaussé est destiné à servir d'arc de décharge pour supporter le poids de la tour. Les colonnes sont dotées de chapiteaux sculptés dont le décor est composé d’entrelacs celtiques et de motifs végétaux (feuilles stylisées). Au-dessus de ces deux arcs, se trouve, légèrement en encorbellement, un alignement décoratif composé de six petits arcs en arc plein cintre. L’élévation ouest conserve une baie romane transformée ultérieurement en niche à statue.

- un deuxième niveau voûté : au nord, le mur du côté de la pièce qui surmonte la sacristie, montre un arc en plein cintre d'époque romane correspondant à une ancienne porte. A l'intérieur, des traces d'outils sont visibles sur les moellons de schiste tuffassé. Les voûtes de cette pièce ont conservé leur enduit dont certaines parties en faux appareillage. A l’est, le remplage gothique en Y de la baie (datable du 13e siècle) pourraient montrer des influences anglo-normandes et une utilisation de cet espace comme chapelle - sacristie. Au sud, un étroit passage a été aménagé vers le triforium de la cathédrale gothique.

- un troisième niveau à l’origine planchéié (le plancher a disparu) : au nord et l’ouest, deux grandes baies romanes sont murées (celle de l’ouest a été aménagée avec une ouverture de tir datant peut-être des Guerres de la Ligue). Le parement nord présente en outre comme à l'étage inférieur la trace d'une porte en plein cintre murée dont l'usage demeure énigmatique ; à l’est, une baie ouverte ; au sud, débouchant dans la cathédrale gothique, une baie en arc plein cintre – dotée ultérieurement d’un remplage en Y – dominait à l’origine le toit de la cathédrale romane. Juste en dessous de cette baie, se voient les traces de la couverture de l’édifice roman.

- un quatrième niveau à l’origine planchéié (le plancher a disparu) : à l’est et au nord, quatre baies romanes ; à l’ouest, deux baies gothiques.

La tour Hasting est couverte en ardoise.

-

Murs

- granite moellon

- pierre de taille

- tufeau moellon

- schiste moellon

-

Toitsardoise

-

Étages3 étages carrés

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis avec jour

-

État de conservationétat moyen, inégal suivant les parties

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- entrelacs, ornement végétal

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH, 1840

-

Précisions sur la protection

Cathédrale (ancienne) et cloître (cad. 1999 AC 26) : classement par liste de 1840.

-

Référence MH

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

CHAUOU, Michel. "Une cité médiévale, Landreguer au 15e siècle". Mémoire de maîtrise. Novembre 1969, 200 p.

-

CHAURIS, Louis. "Un écrin pour un tombeau ou la pierre dans la cathédrale de Tréguier" in Saint Yves et les Bretons : Culte, images, mémoire (1303-2003) [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2004 (généré le 13 décembre 2017).

-

BONNET, Philippe, RIOULT, Jean-Jacques. Bretagne gothique. Édition Picard. 2010.

-

GALLET, Yves. "Tréguier, cathédrale Saint-Tugdual" in Monuments des Côtes-d’Armor, Le "Beau Moyen Age", congrès archéologique de France n°173, 2017.

Périodiques

-

COUFFON, René. Un catalogue des évêques de Tréguier rédigé au 15e siècle. Extrait des Mémoires de la société d'émulation des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, 1930, 119 p.

Documents figurés

-

Bibliothèque municipale de Rennes : MS0310, planche II_47 / I-2012-0001077

ROBIEN (de), Christophe-Paul. Plan [partiel] de la ville de Tréguier par Christophe-Paul de Robien in Description historique, topographique et naturelle de l'ancienne Armorique. Vers 1756.

Document iconographique collecté par Gwenaël Fauchille dans le cadre du projet de publication "Villes de Bretagne. Patrimoine et histoire" sous la direction de Jean-Yves Andrieux (2014).

-

Lien web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

- Les archives de l'Évêché de Tréguier (1235-1811) (Archives départementales des Côtes-d'Armor)

Annexes

-

6 septembre 1632 : "procès-verbal de justice du trésor, titres et garentz de l’église cathédrale de Tréguier, fait à la suite de l’incendie de la sacristie survenu dans la nuit du 5 septembre" (Archives départementales des Côtes d’Armor : 2 G 457, f°1 - extrait des annexes de l'Étude préalable à la restauration générale de l'ancien évêché de Tréguier sous la direction de Christophe Batard, architecte en chef des monuments historiques, 2010)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Cloître de la cathédrale Saint-Tugdual (Tréguier)

Palais épiscopal puis hôtel de ville actuellement mairie et bibliothèque, boulevard Anatole Le Braz (Tréguier)

Adresse : 1 boulevard Anatole le Braz

Sacristie et "librairie" de la cathédrale Saint-Tugdual (Tréguier)

Adresse : 1 boulevard Anatole le Braz

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.