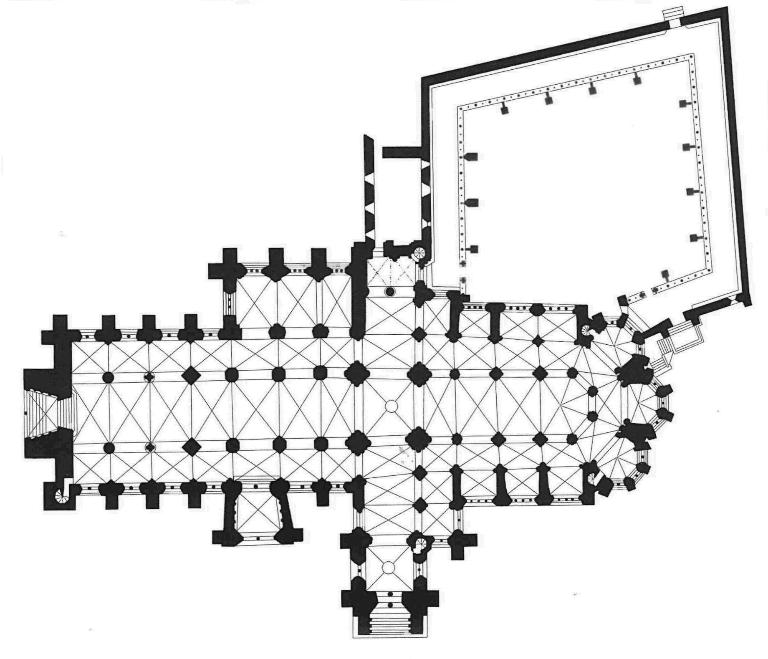

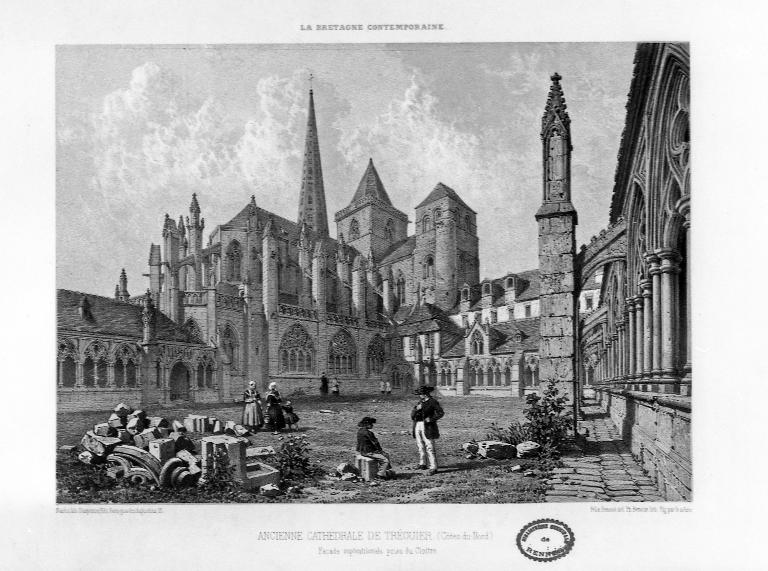

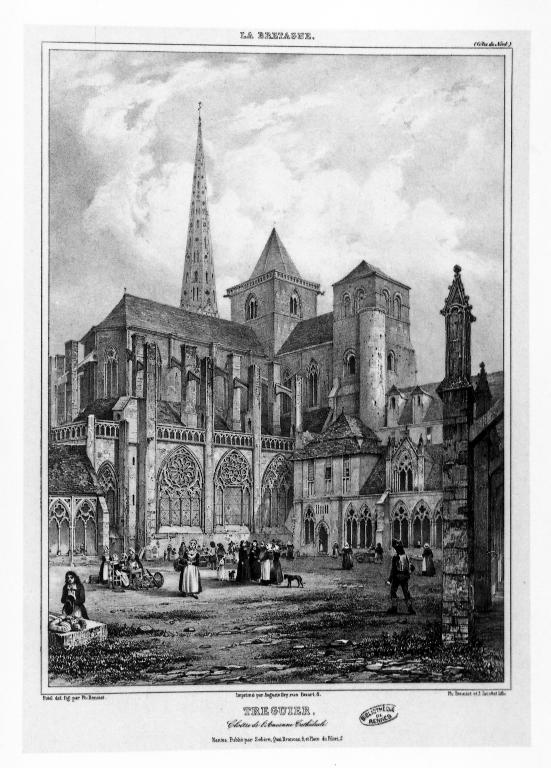

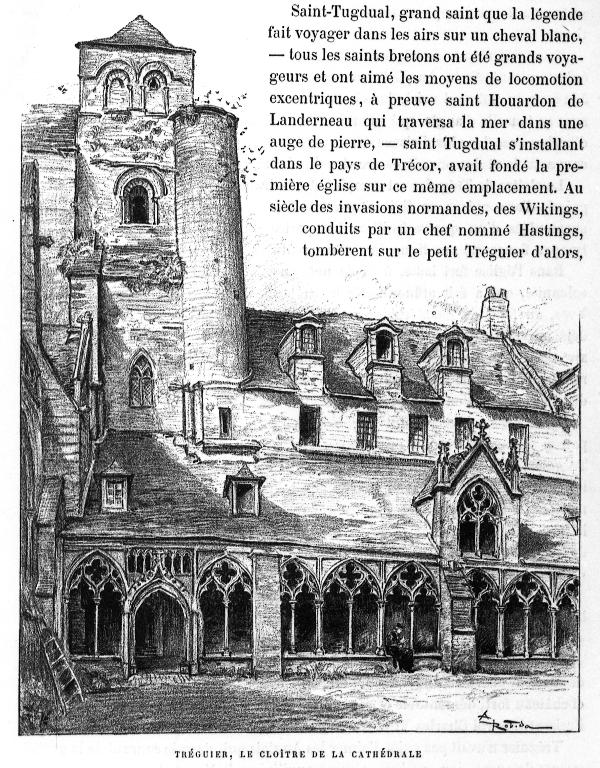

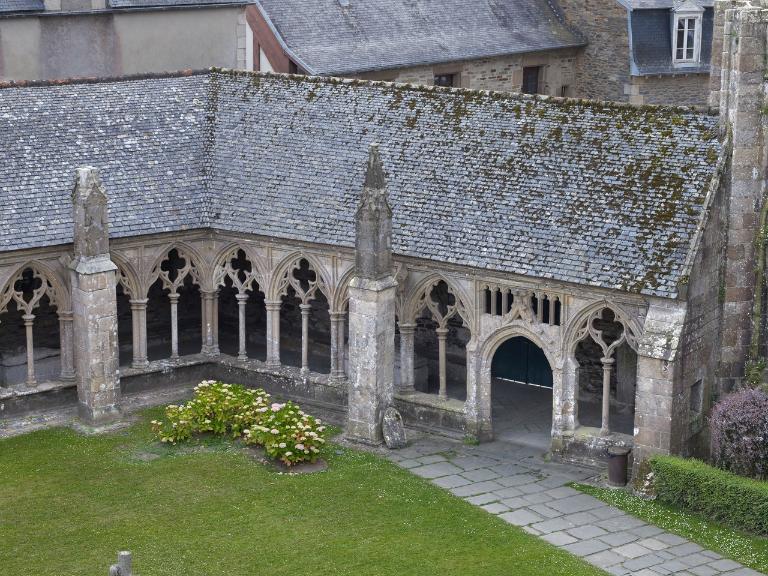

Par le bras nord on accède au cloître, chef-d´œuvre du flamboyant breton. A la différence de la plupart des cloitres monastiques réservés au religieux, et comme la plupart des cloitres cathédraux, celui de Tréguier fut destiné à plusieurs usages. Outre son usage premier comme lieu de recueillement pour les chanoines, devait accueillir les nombreux pèlerins qui affluaient sur le tombeau de saint Yves, et servait aussi de marché couvert dont le chapitre tirait des revenus. Ces multiples usages expliquent sans doute son envergure en forme de parallélogramme, bien au delà du chevet de la cathédrale où se trouve dès sa conception du coté sud un accès pour les jours de foire. On voit encore au niveau de la jonction de la galerie sud avec le chevet de la cathédrale l’ancien guichet qui correspondait à la perception du droit d'étal.

C'est l'une des rares parties de la cathédrale dont l'historique soit bien connu par les comptes du chapitre. Le chantier entrepris vers 1450 sous l´évêque Jean de Ploeuc, dont les armoiries ornent le vitrage de la sacristie, fut achevé sous l´épiscopat de Christophe du Chastel, évêque de 1466 à 1479, dont les armes se voient, au dessus de la porte de communication entre le bras nord et le cloître. Il est l’œuvre de Pierre Le Tirant et Rolland Le Besque, maîtres d´œuvre de la cathédrale.

Par ailleurs la préexistence des chapelles du déambulatoire sud du chœur, édifiées vers la fin du 14e siècle a empêché la réalisation d'un cloitre continu et par la même entrainé l'aboutissement en cul de sac des galeries ouest et sud. Cette contrainte fut compensée par la création d'une porte dans la première des chapelles rayonnantes du chevet qui devait permettre aux chanoines un accès direct au cloitre depuis leurs stalles du chœur.

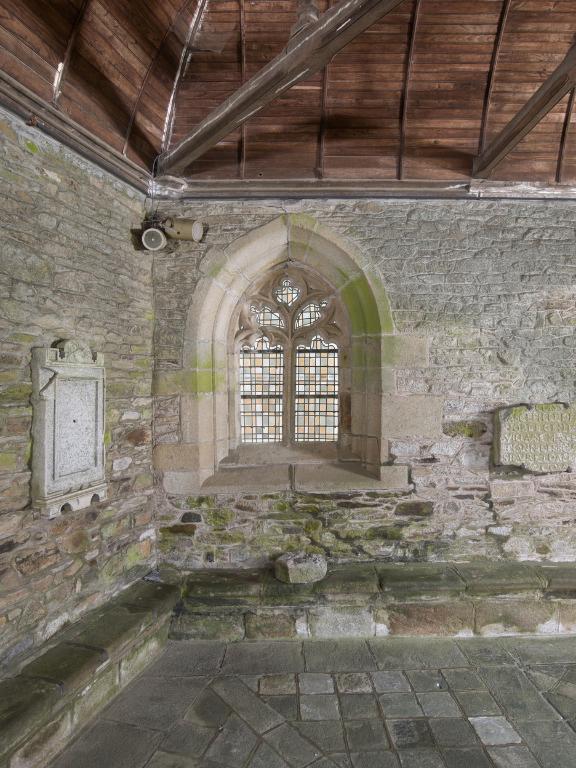

La porte Saint-Jérôme (murée) donnait directement dans la cathédrale depuis la chapelle homonyme. L'aspect actuel de cette partie résulte de la restauration de la cathédrale à la fin du 19e siècle : les queues de pierre inesthétiques qui dépassent de son archivolte montrent que l'on avait lors de la création de cette porte complétement muré la baie axiale de la chapelle du déambulatoire.

Entre cette porte et l'entrée dans la galerie sud depuis la ville, dans le mur, trois écus (partiellement buchés), timbrés de la mitre et de la crosse épiscopale, correspondent aux armoiries des trois évêques ayant présidé à la construction du cloitre au 15e siècle, à savoir : Christophe du Chastel (à gauche), Jean de Ploeuc (au centre) et Jean de Coëtquis (à droite).

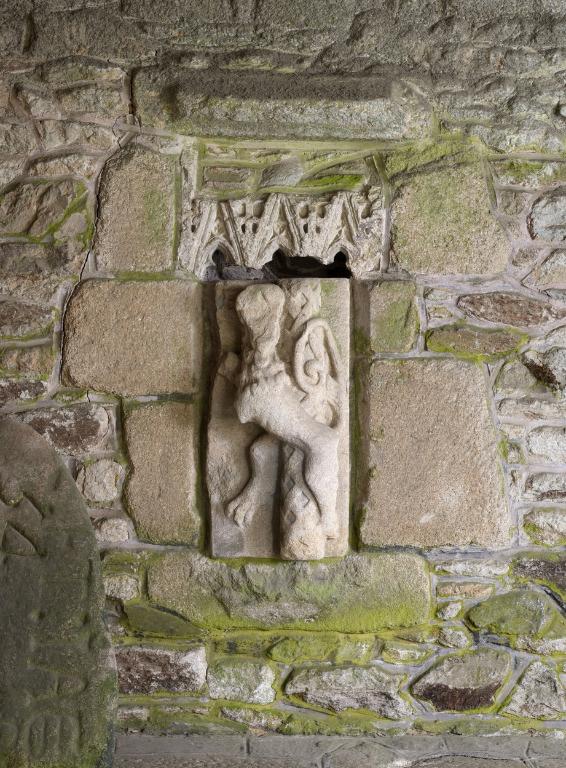

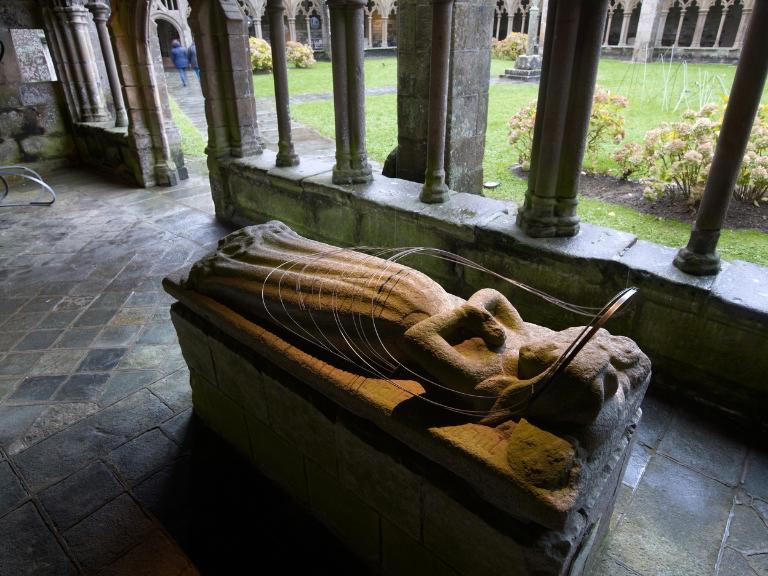

Trois autels déterminant chapelles existaient dans le cloitre (voir en annexe l'extrait de l’article de René Couffon) : l'autel de Notre-Dame de Pitié et l’autel de Saint-Jean Baptiste, et l'autel de saint Yves. Deux crédences liturgiques, l'une parfaitement conservée dans l'angle nord-ouest du cloitre et l'autre, transformée à quelques mètres de l'angle nord-est correspondent aux deux premiers autels. Quant à l'autel de saint Yves une pièce d'archive atteste qu'il était éclairé par la fenêtre de l'angle sud-est donnant sur la ville.

A l'extrémité est de la galerie nord, deux portes en arc brisé d'origine, l'une plus large que l'autre devaient ouvrir sur un corps de bâtiment figuré sur le cadastre de 1834 et mentionné sur ce dernier comme "entrée du cloitre". Cette partie qui servait de "sas d'entrée" pour la foule des pèlerins abritait aussi des latrines. Pendant la grande foire de Tréguier dite "foire de de la saint Tugdual" qui débute le lundi suivant la Fête-Dieu pour deux semaines en juin, l'encombrement du cloître est tel que les chanoines demandent la permission de se servir des latrines de l'évêque (Minois, 1981). Au pied du revers de la petite porte, une évacuation d'eau ancienne devait servir pour les eaux utilisées pour laver le sol des galeries du cloitre.

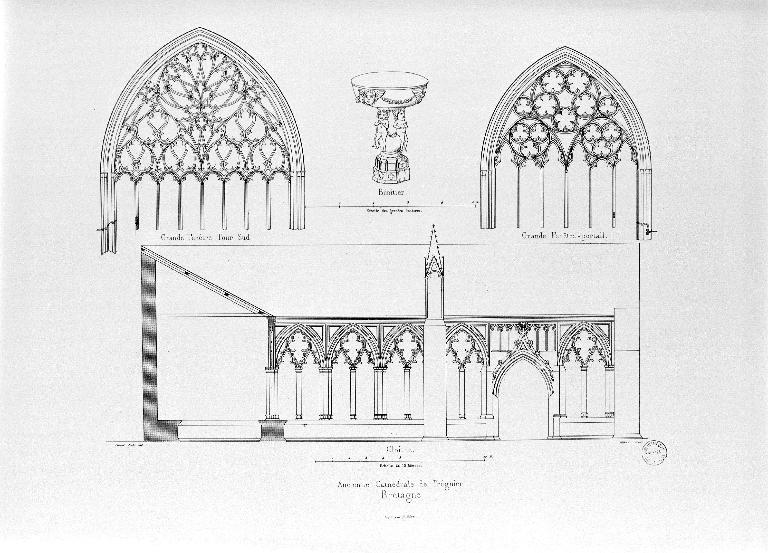

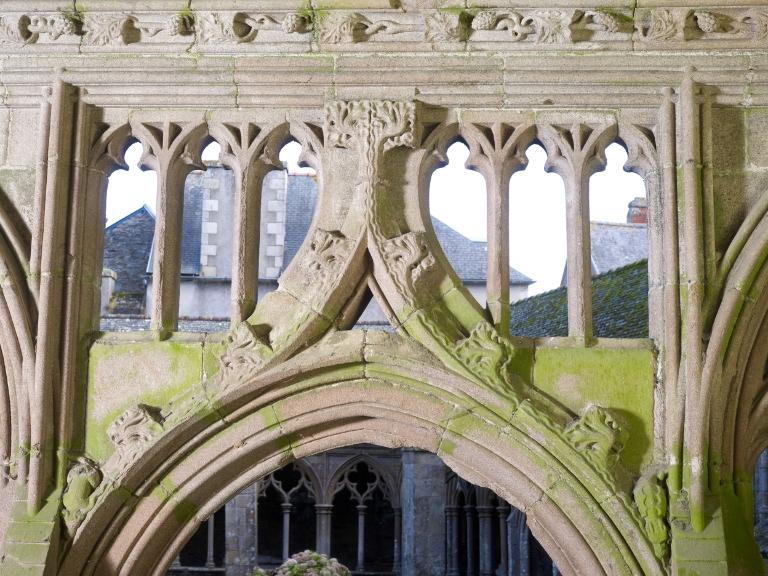

Les arcatures quadrillées de la claire-voie du cloitre de Tréguier, leurs remplages à peine flamboyants qui reprennent l´association de quadrilobes et de deux trilobes omniprésente dans toutes les baies de l´édifice, ses colonnettes à chapiteaux unis ainsi que les culées détachées à pinacles aigus qui scandent les groupes de travées et se rattachent à la claire-voie par de graciles arcs-boutants, témoignent d´une volonté d´accompagner l´élévation du chevet, antérieure de près d´un demi-siècle. Cette recherche d'archaïsme est contrebalancée par la finesse de la modénature dans laquelle apparaissent, dans les angles des moulures croisées. La grande lucarne à claire-voie qui éclaire en second jour du côté ouest l´ancienne sacristie, de même que les deux portes dont l'imposte est ajourée appartiennent également à l´esthétique nouvelle.

Jean-Jacques Rioult, mars 2018.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.