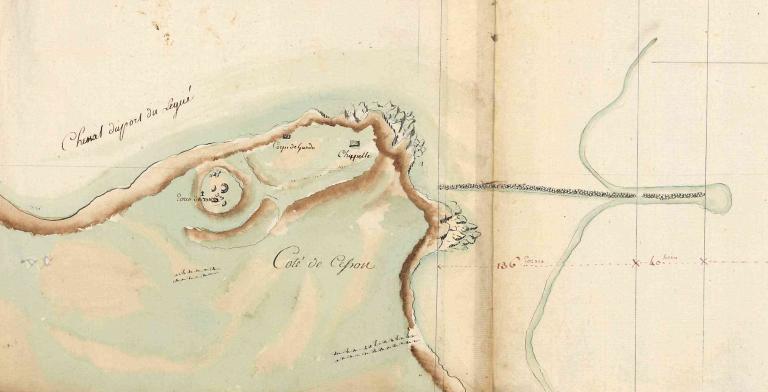

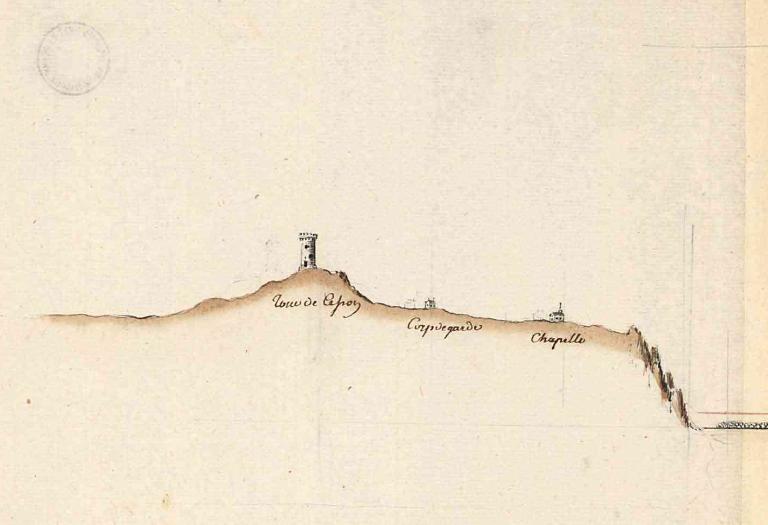

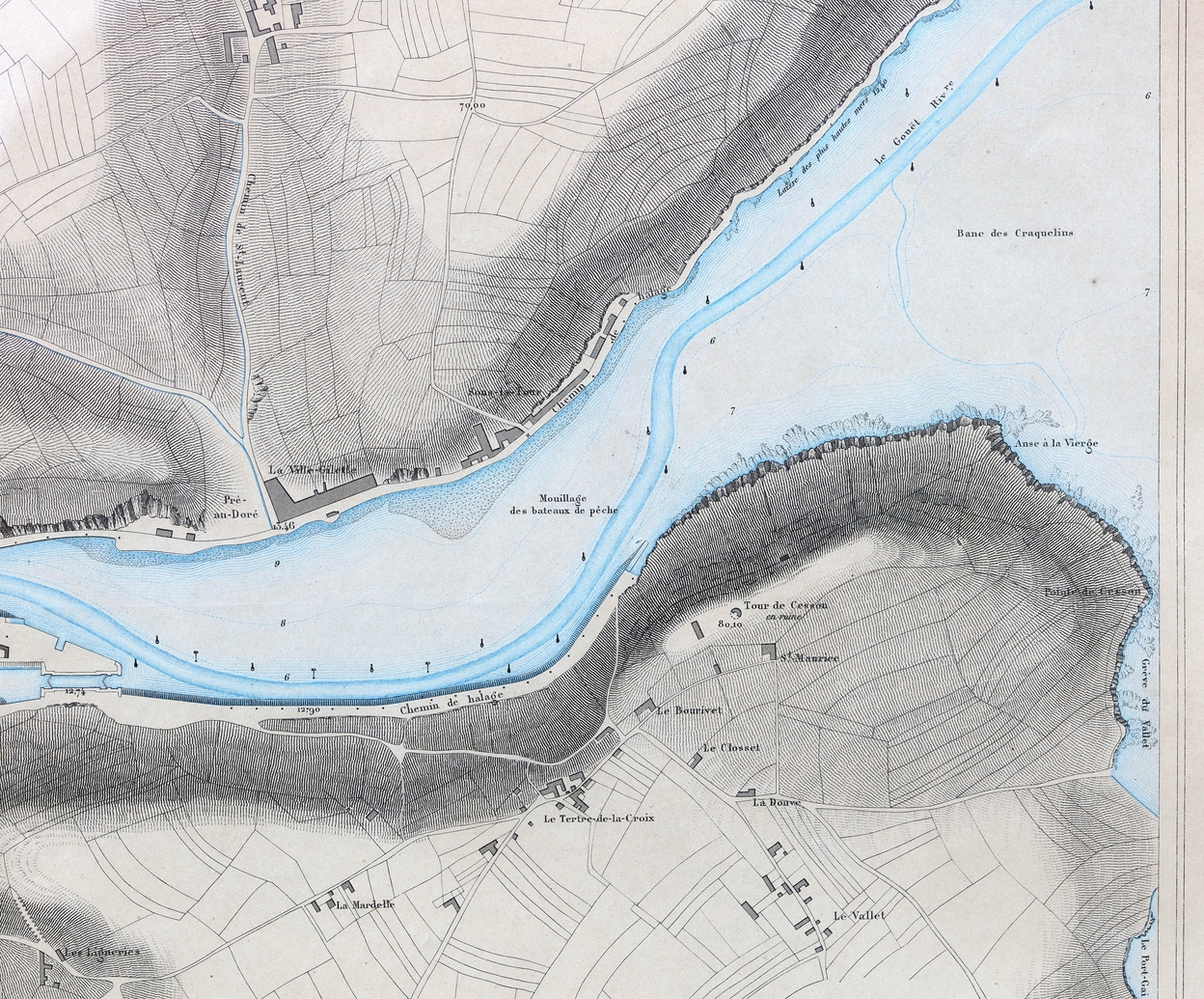

Aujourd’hui ruiniforme, ce corps de garde d’observation témoigne de la défense des côtes à la fin du 17e et au 18e siècles dans le contexte de la "petite guerre littorale", guerre de harcèlement et de ravage visant à déstabiliser le royaume de France sur ses frontières maritimes. A l’Est du corps de garde de Cesson se trouvait le corps de garde d’Hillion situé Pointe des Guettes et à l’Ouest, celui de Plérin situé Pointe du Roselier.

Dès 1681, une ordonnance royale organise la défense des côtes découpées en ensembles fortifiés, les "capitaineries" dotées de miliciens réunis autour d’un capitaine, gentilhomme du pays. Entretenus par les paroisses littorales, les corps de garde servaient d’abri en attendant l’arrivée d’un hypothétique ennemi... Astreints aux maniements des armes mais somme toute assez inexpérimentés, les miliciens garde-côtes âgés de 16 à 60 ans devaient pouvoir repousser un débarquement en attendant l’arrivée de troupes régulières. A partir de 1756, le littoral breton est divisé en vingt capitaineries d’un bataillon chacune et la milice-garde côte est rationalisée.

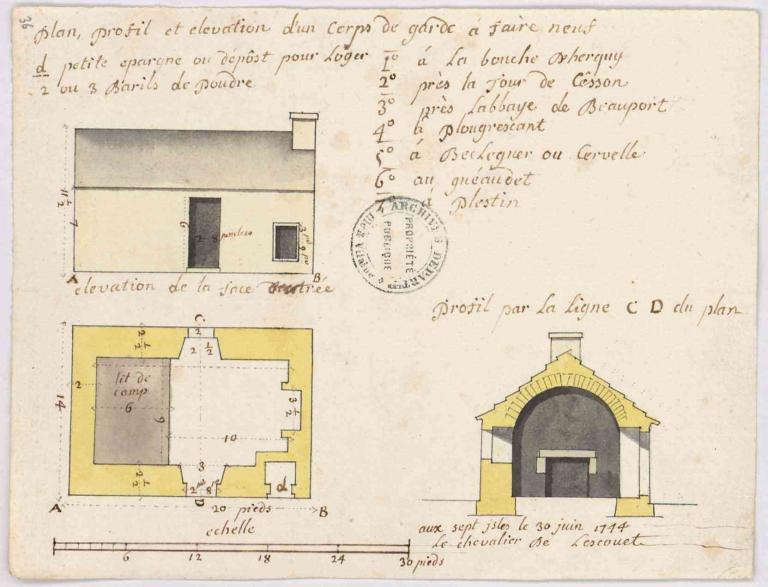

La valorisation de cet édifice, reconstruit vraisemblablement après 1744, passerait par un déblaiement sous surveillance archéologique et une cristallisation de ses maçonneries.

Cet édifice n’est pas cadastré comme "élément bâti", mais il a fait l'objet d'un relevé topographique en 2023.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.