Saint-Brieuc et le Domaine de la Tour de Cesson occupés par l’Allemagne nazie

Plusieurs garnisons occupent la ville de Saint-Brieuc. A Ploufragan, l’Allemagne nazie s’intéresse particulièrement à l’Aérodrome des Plaines-Villes inauguré en 1939 : les premiers avions de la Luftwaffe (arme de l’Air) de la Wehrmacht (armée du IIIe Reich) y atterrissent le 18 juin 1940. L’aérodrome devient une base aérienne dite Flugplatz Saint-Brieuc : il est agrandi, doté de pistes de service et de dispersion et d’édifices logistiques (hangars, baraquements et bunkers).

Du fait de sa position stratégique, sur un plateau situé à 70 m au-dessus du niveau de la mer, face à la Baie de Saint-Brieuc, la demeure construite par Alexandre Glais de Bizoin (1800-1877), propriété de Georgette Combes (1894-1982) qui l'utilise comme lieu de villégiature, est réquisitionnée le 13 octobre 1940 comme "cantonnement". Les "prestations de cantonnement" sont supportées par l’État français. Des indemnités sont vraisemblablement versées à la propriétaire pour cette réquisition.

Dix prisonniers français, sous la responsabilité de gendarmes et nourris par la mairie de Saint-Brieuc sont envoyés pour le "nettoyage" de la demeure. Un vitrier est envoyé pour poser des carreaux. Trois cents mètres de tuyau sont saisis pour pouvoir alimenter en eau courante la demeure. Le commandant du service chargé de l’achat et de la répartition du matériel de cantonnement, trésorerie départementale allemande (Heeresunterkunftsverwaltung, HUV) demande, via le préfet des Côtes-du-Nord et le maire de Saint-Brieuc, à ce que la propriétaire entreprenne des travaux de réparation.

En mai 1941 pourtant, l’autorité allemande (Kreiskommandantur Saint-Brieuc) demande toujours la remise en état de la demeure, notamment du vestibule, de la cuisine, du dallage de la sortie arrière, de la cage d’escalier, des quatre chambres (deux grandes et deux petites) et d'une salle à manger ; les planchers des chambres sont décrits comme "pourris". Une demande est faite un mois plus tard pour faire raboter le parquet (elle est transmise à l’architecte Hévin).

Meubles, literies et rideaux doivent aussi être commandés pour meubler la maison.

En juin 1942, un courrier précise que le lambris du vestibule est attaqué par des champignons.

La "canalisation électrique" est remise en état à plusieurs reprises ; la couverture de la demeure est réparée en décembre 1942 et en octobre 1943. Les couvertures en poivrière des deux tourelles doivent être détruite, mais "le résultat doit être intéressant au point de vue de la beauté de l’ensemble" [sic].

Le parc est également remis en état. Des contrôles sont demandés - nuit et jour - à la gendarmerie pour éviter l’abattage sauvage des arbres du parc par la population.

Le Mur de l’Atlantique (Atlantikwall)

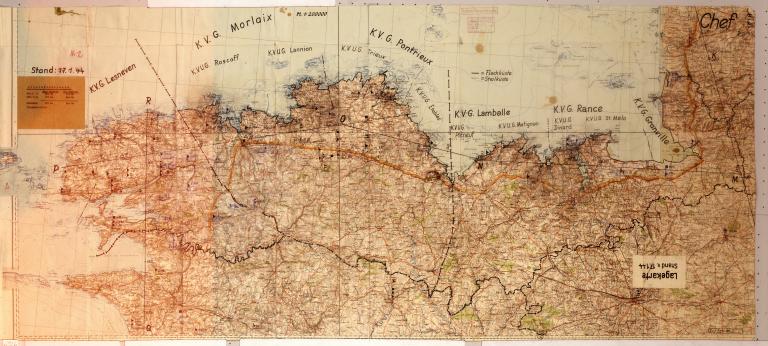

La directive n° 40, du 23 mars 1942 du commandant suprême de la Wehrmacht, définit le cadre, la stratégie générale et les instructions de combat pour la défense des côtes européennes (voir les extraits de la directive n° 40 en annexe). Elle marque le lancement officiel du Mur de l’Atlantique (Atlantikwall), fortifications conçues pour empêcher une invasion du continent européen depuis la Grande-Bretagne.

Le Mur de l’Atlantique est réalisé à partir d'août 1942 le long des côtes européennes, de la Norvège aux Pyrénées et dans les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Sercq, et Alderney - Aurigny), seuls territoires britanniques sous contrôle de l’Allemagne nazie. À partir de juillet 1943, le Mur du Sud (Südwall) est également élevé sur les côtes méditerranéennes.

Les objectifs stratégiques des fortifications de la Pointe de Cesson

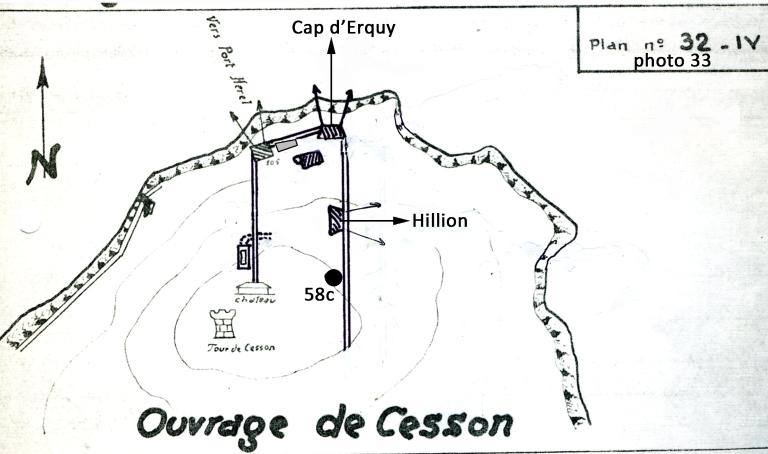

Depuis la Pointe de Cesson, des pièces d’artillerie de moyenne portée doivent permettre la défense contre un débarquement ennemi sur la Plage de Saint-Laurent à Plérin (entre 1 et 2,2 Km au Nord-nord-est) et dans l’Anse d’Yffiniac (au maximum à 2,6 Km vers l'Est). Plus largement, cet ensemble fortifié contribue, avec d’autres ensembles fortifiés (comme ceux de la Pointe-à-l'Aigle à l’embouchure du Gouët, de la Pointe de Châtel Renault et de la Pointe du Roselier), à la défense des abords du Port du Légué. En cas de débarquement, l’objectif est de détruire les navires blindés transportant des troupes, des chars et des armes lourdes.

L’unité d’infanterie de la Heer (armée de terre) qui a en charge la défense des côtes et l’ensemble fortifié de la Pointe de Cesson doit également pouvoir se défendre contre un "coup de main", c’est à dire une attaque surprise venant des versants Nord et Est de la pointe, et du Sud. C’est le rôle des cinq équipages des bunkers - postes d’observation et de tir, dont trois Tobruk-Stände, en charge de la défense rapprochée.

Un nid de résistance (Widerstandsnest)

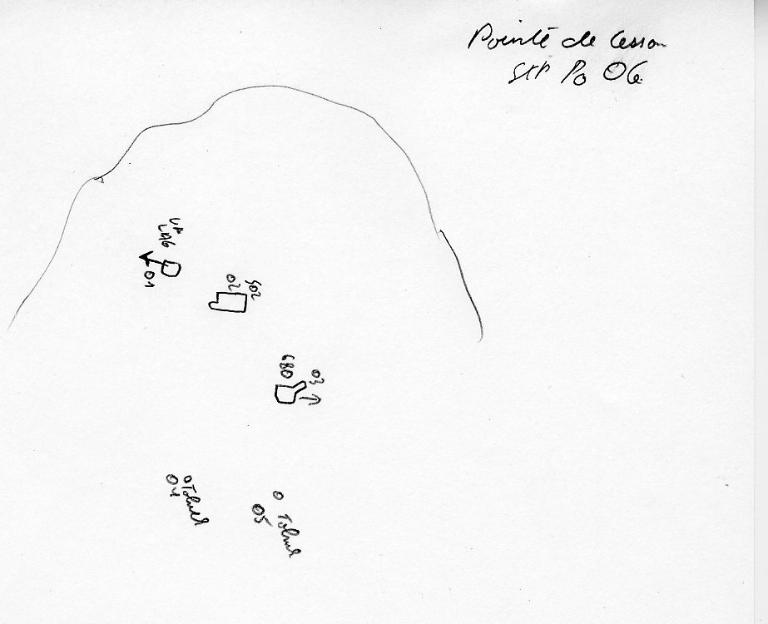

Dans le cadre du Mur de l’Atlantique, onze bunkers en béton armé sont donc construits sur la Pointe de Cesson, qui devient un "ensemble fortifié" ou "point d’appui". Dans la terminologie de la Wehrmacht, les points d’appui sont désignés comme Widerstandsnester (pluriel), littéralement "nids de résistance".

Des fortifications de campagne en terre ont vraisemblablement précédé les bunkers en béton.

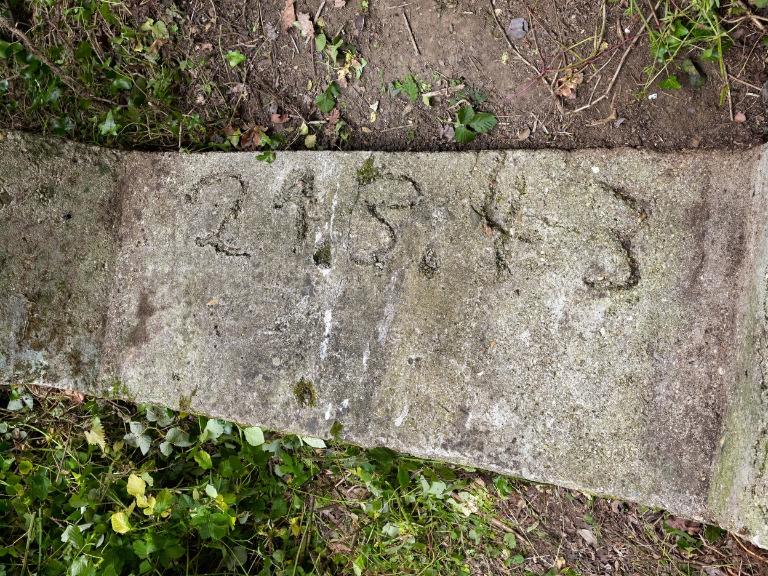

Deux dates de construction "21.3.1943" et "22.3.1943" ont été relevées sur un emplacement de tir aménagé dans le parapet - orienté vers le Sud - à l’extrémité de la pointe.

La phase d’étude et de programmation

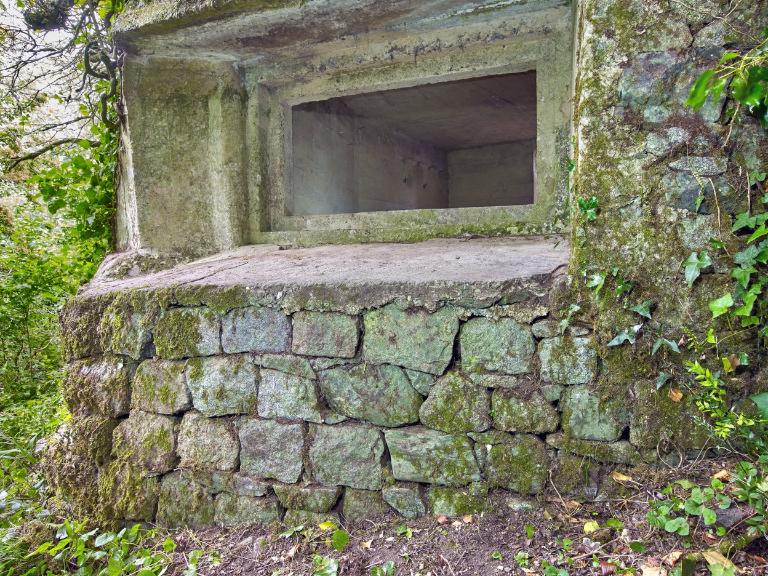

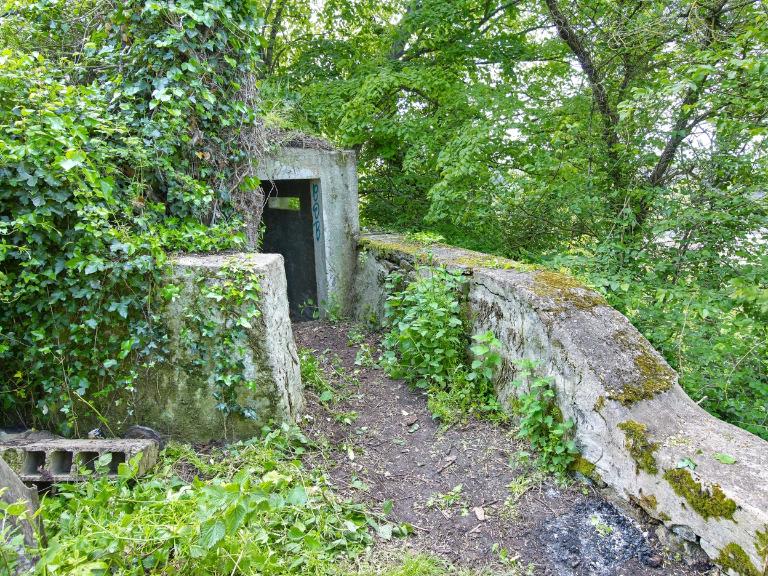

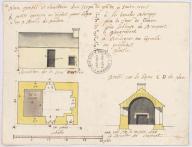

L’implantation et l’ordre de priorité de construction des bunkers étaient déterminés par le Génie de forteresse (Festung Pionner Stab 9 en Bretagne Nord) en fonction des impératifs stratégiques. Tous les bunkers doivent être enterrés de façon qu’ils ne puissent pas être atteints par des armes à tir tendu : ils sont jugés suffisamment protégés quand leur dalle de couverture ne dépasse que d’un mètre le terrain environnant naturel. De même, leurs entrées doivent toujours se trouver à l’opposé du front dirigé vers l’ennemi. Dès la reconnaissance du terrain, la destination des terres issues du terrassement est également programmée.

Des études sont réalisées par les compagnies géologiques (Schutzstaffel Wehrgeologen-Kompanie) à la demande du Génie de forteresse en vue des futures implantations militaires, notamment pour l’approvisionnement en eau (Wasserversorgung). La dotation standard d’eau est de 20 litres par jour et par soldat en temps de paix et 10 litres en période de combat pour une durée de 21 jours.

Cette connaissance du terrain de chaque ensemble fortifié est retranscrite dans un rapport au Génie de forteresse contenant : l’ordre de mission et le nombre de soldats affectés à l’ensemble fortifié, une description de la situation, un rapport géologique et hydrologique, la planification de l’alimentation en eau et une carte de situation. Les projets de bunkers - die Bauwerke (ouvrages) - sont numérotés suivant leur ordre de construction. Leur emplacement futur sur le terrain est matérialisé par des piquets qui serviront au terrassement. Dans le cas de la Pointe de Cesson, nous ne disposons malheureusement pas de ces documents.

La dispersion des bunkers sur le terrain est la règle mais les servants des pièces d’artillerie sont logés à proximité immédiate dans un bunker - abri dédié (plan-type 502). Doté d’un puits pour périscope, de quatre puits d’antenne et d’un boitier de connexion téléphonique, le bunker - abri pourrait avoir servi de poste de commandement à cet ensemble fortifié. Les deux gros bunkers - casemates (plans-types 612 et 680), conçu pour abriter chacun un canon, sont prévus avec un mur de flanquement protégeant leur embrasure dans la direction de l’ennemi (ici, vers le large). Ils sont reliés par téléphone avec l’abri et pouvaient également communiquer avec un ou plusieurs observatoires d’artillerie distants.

Par comparaison avec d’autres ensembles fortifiés du même secteur, l’effectif de l’ensemble fortifié de la Pointe de Cesson peut être estimé à 40 soldats (alors même qu’il n’y a qu’un bunker - abri de type 502 pour 20 soldats). Le plan-type 502 se maintient jusqu’en août 1943 au moins alors que le plan-type 622 est censé l’avoir remplacé à partir du 2 novembre 1942.

Un chantier dirigé par l’Organisation Todt

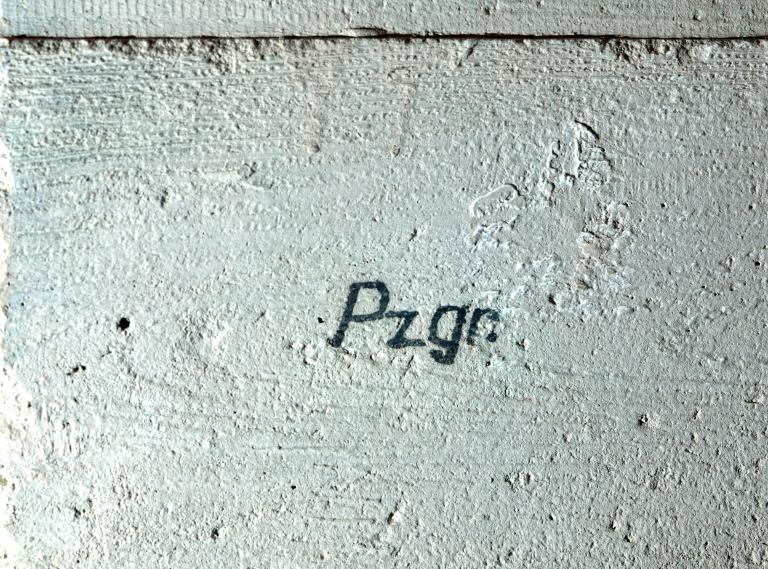

Les bunkers sont construits sous maitrise d’ouvrage de l’Organisation Todt, organe paramilitaire de la machine de guerre hitlérienne par une/des entreprise(s) allemande(s) du secteur du bâtiment et travaux public en association avec des petites ou moyennes entreprises françaises voire bretonnes. Les travaux sont financés par les indemnités d’occupation versées par la France à l’Allemagne nazie.

Dans le département des Côtes-du-Nord, les travailleurs du Mur de l’Atlantique - volontaires, requis puis raflés - passent de 2 000 à 8 000 de mars 1941 à 1944. Pendant la Guerre, six grandes entreprises du secteur du bâtiment et travaux public, dédiées au Mur de l’Atlantique, sont créés à Saint-Brieuc.

Artisans spécialisés - comme des terrassiers, maçons, cimentiers, menuisiers, charpentiers, électriciens ou des peintres - des ouvriers, des chauffeurs et des manœuvres se croisent sur les chantiers du Mur de l’Atlantique. Des engins de terrassement, des voies de chemin de fer de faible écartement (type Decauville) pour l’acheminement des matériaux et des bétonnières de forte capacité - parfois installées en batterie - sont utilisés. L’électricité était fournie par le réseau et par un/des groupe(s) électrogène(s) selon les besoins.

La construction des bunkers : le cas de la Pointe de Cesson

Dans un premier temps, il s’agit de mettre à l’abri les soldats de la garnison en cas de bombardement ce qui permet de penser que le bunker - abri de type 502 a été construit en premier. Il s’agit d’une construction permanente (qualifiée de ständig) avec une dalle de couverture et des murs périphériques de 2 m d’épaisseur de béton armé. Ce type de bunker résiste à un bombardement et il est étanche en cas d’attaque au gaz. Pour un bunker de type 502 (629 m3 de béton), le temps de réalisation moyen avoisine les 10 semaines. Parallèlement, des fortifications de campagne en béton armé ou non armé (feldmäßig, voire qualifié de verstärkt feldmäßig, de campagne, renforcé) ont été construites pour assurer la défense du point d’appui.

Le recours à des plans-types pour la construction permet de prévoir, quantifier, approvisionner et chiffrer le chantier dans les moindres détails. Pour les trois constructions bétonnées permanentes (plans-types 502, 612 et 680), le terrassement cumulé peut ainsi être estimé à 1 780 m3, le volume de béton à 1 454 m3 (composé de ciment, sable, gravier et eau), le poids en fer à béton à 67 t et le poids en fer profilé utilisé pour les plafonds à près de 20 t.

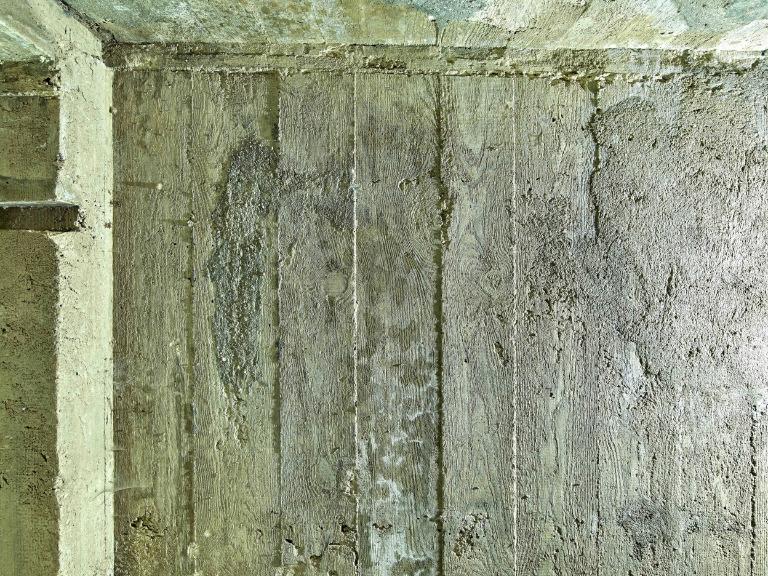

Mais avant de couler le béton dans le coffrage, il faut d’abord mettre en place le ferraillage croisé et le plafond en acier (poutres en I et plaques), installer le matériel de second œuvre standardisés : des huisseries pour les portes blindées aux bouches de soufflage, en passant par les tuyaux de poêle et de ventilation, les fixations des ventilateurs ou des boîtiers de connexion téléphonique jusqu’aux tires fils dans les gaines !

La coulée du béton se fait par le haut via des mélangeuses/bétonneuses en une seule opération, de jour comme de nuit jusqu’à achèvement du chantier.

Il reste ensuite à installer les réseaux (électricité pour l’éclairage et la mise en œuvre des dispositifs d’aération voire l'eau courante) et les équipements standardisés : ventilateurs, poêles (au nombre de deux dans le bunker 502).

Dernière phase enfin, le camouflage des bunkers : toutes les levées de terre et les remblais sont lissés pour éviter d’être visibles du ciel. Peinture et filets de camouflage achèvent de masquer les entrées et embrasures des bunkers.

Les constructions de campagne de la Pointe de Cesson représentent quant à elles environ 250 m3 de béton cumulé. La réalisation d’un seul poste d’observation et de tir dit Ringstand nécessite en moyenne 8 jours.

Août 1944 : la Libération

Selon le Rapport Pinczon du Sel, réalisé immédiatement après-guerre par la Marine nationale, la garnison de la Pointe de Cesson était armée de fusils, mitrailleuses (dont deux contre avion), mortiers et de trois canons (10,5 cm, 7,5 ou 7,62 cm et 5 cm). La demeure du domaine, désignée comme le "château", est endommagée.

Les trois bunkers permanents - un abri et deux casemates abritant des canons - présentent des traces d’explosion interne plus ou moins fortes. Des munitions ont été rassemblées dans le sas de l’abri et ont été mises à feu entraînant une très violente explosion (bunker – abri de type 502). Les canons des casemates (disparus) semblent avoir été sabordés par explosion.

A ce stade (août 2023), nous ne disposons d’aucune autre information précise sur l’évacuation, la libération ou les combats (s'il y en a eu) de la Pointe de Cesson.

Alors que les Alliés attaquent la ville de Saint-Malo, les troupes nazies présentes à Saint-Brieuc font sauter les écluses du Port du Légué et le lycée Anatole-Le Braz le 5 août 1944 avant de se replier vers Brest. Les troupes américaines rentrent dans la ville de Saint-Brieuc le 6 août 1944. La veille, l'état-major des F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur) a mis en place les autorités pour la Libération dont le nouveau maire Charles Royer.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.