GROUPE DE BATTERIES DES CAPUCINS

Situation : Batterie du Cap de la Chèvre, à proximité du Sémaphore - à l'extrémité sud-ouest du Cap.

Batterie de la Chèvre - à l'extrémité Sud-Est du Cap.

Batterie de Saint Nicolas - à l'extrémité Sud-Est du Cap.

A 7,5 kilomètres au sud sud-est de Morgat et un kilomètre sud du hameau de Rostudel.

GENERALITES GEOGRAPHIQUES ET TACTIQUES SUR LE SITE

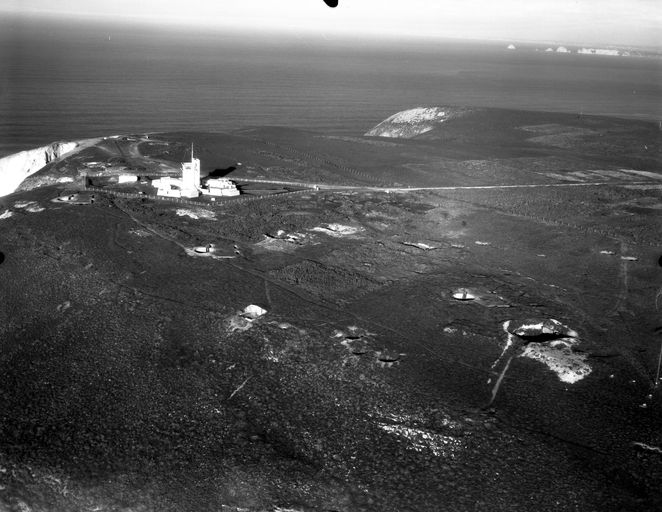

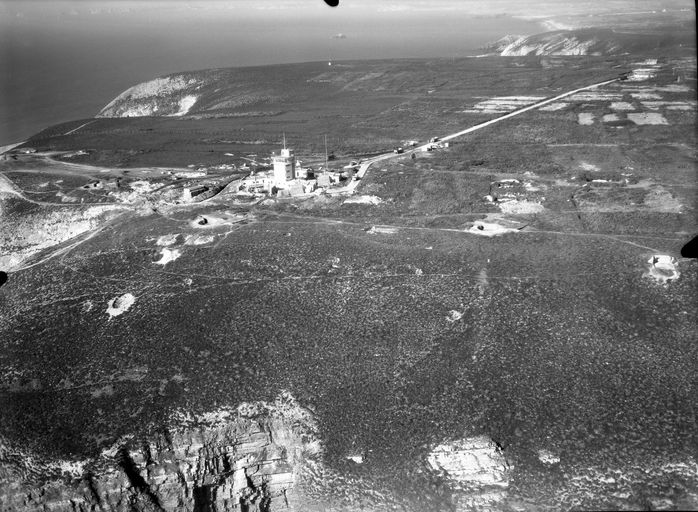

Le massif du Cap de la Chèvre constitue la branche sud de la figure cruciforme dessinée par la presqu'île de Crozon et fait une saillie d'environ 8 kilomètres dans la baie de Douarnenez, en laissant, par rapport à la côte sud de la baie, un passage libre de 8 kilomètres. Ce n'est qu'à une époque toute récente que les pièces d'artillerie ont atteint une portée leur permettant de couvrir de leur feu le passage d'entrée de la baie de Douarnenez ; c'est à cette mission que répond la batterie du Cap de la Chèvre. Par contre, la faible portée des matériels en service avant 1870 excluait toute mission d'interdiction du passage par le feu, aussi les batteries de la Chèvre et de Saint Nicolas n'avaient d'autre mission que d'agir contre les navires tentant de doubler le Cap à le toucher, et de protéger la cale Saint Nicolas contre une tentative de débarquement ; encore s'agit-il d'ouvrages très secondaires établis selon une conception stratégique trop ambitieuse de la défense des côtes.

Géologie

L'extrémité du massif du Cap de la Chèvre est divisée en deux par une faille oblique, orientée parallèlement à la côte est, et séparant une couche d'ordovicien inférieur (grès Armoricain) du nord, d'une couche de cambrien supérieur (schiste et poudurge de Montfort) au sud.

La côte est bordée de falaises atteignant 100 mètres de haut. Le plateau est semi désertique et couvert d'une végétation courte et raréfiée.

BATTERIE DU CAP DE LA CHEVRE

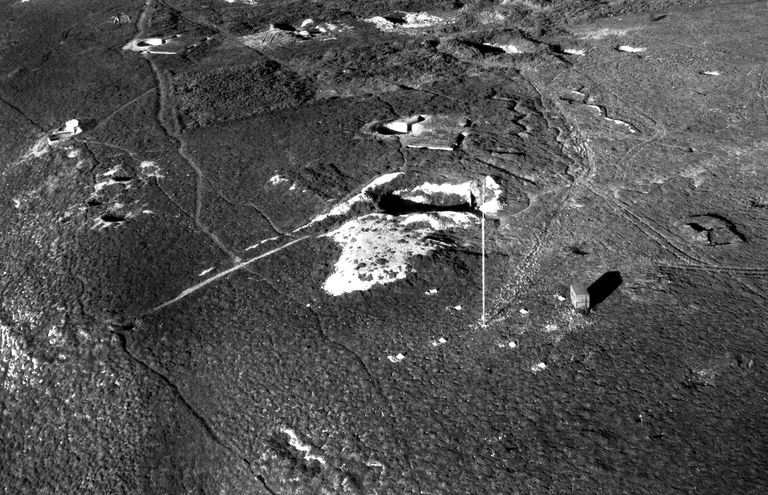

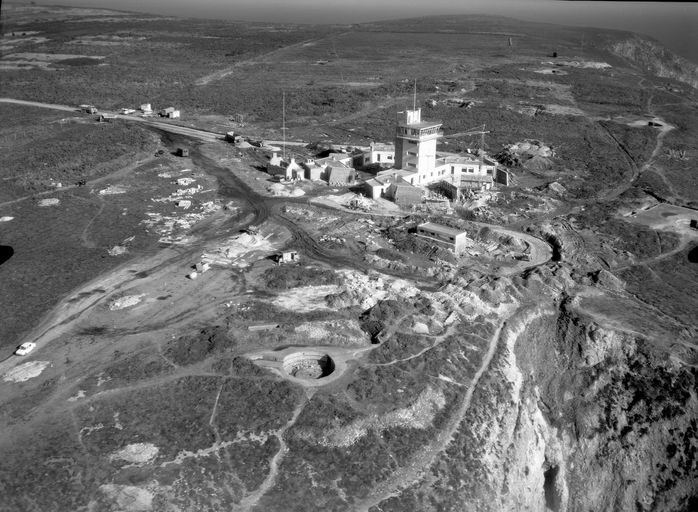

Construite, sur un site vierge, de 1937 à 1939, par la Marine à qui la défense des côtes incombait depuis 1932. La batterie est constituée de :

- Quatre positions de pièces, avec abris, pour canon de 164 mm sur affût à pivot central (quatre blocs identiques à une centaine de mètres les uns des autres).

- Un poste de commandement et directeur de tir à l'extrémité ouest de la batterie, à 160 mètres de la première pièce.

Les ouvrages sont distincts les uns des autres et déployés dans une bande de terrain à peu près parallèle à la face sud du Cap, en retrait de la crête, sur un front de 500 mètres de long sur 75 mètres de profondeur.

Il s'agit d'un ouvrage moderne, où la notion de "blocs" étalés sur le terrain (dispersion) a remplacé la conception des pièces alignées presqu'au coude à coude, sur une plate-forme, telle qu'on l'envisageait avant 1914.

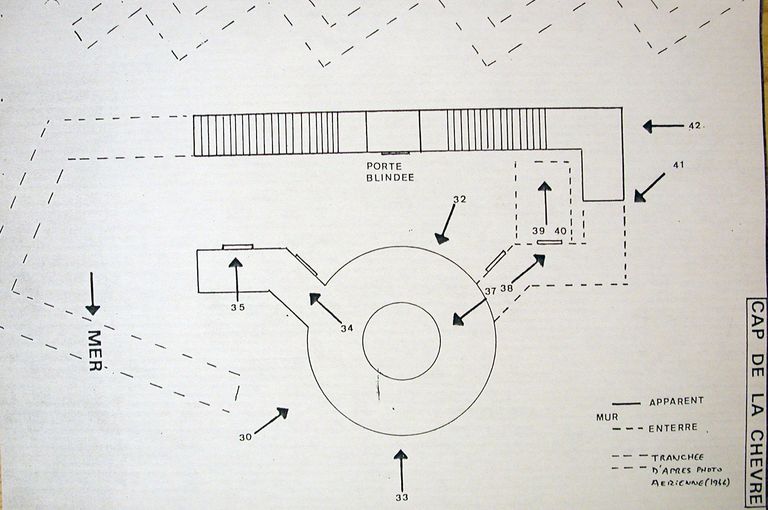

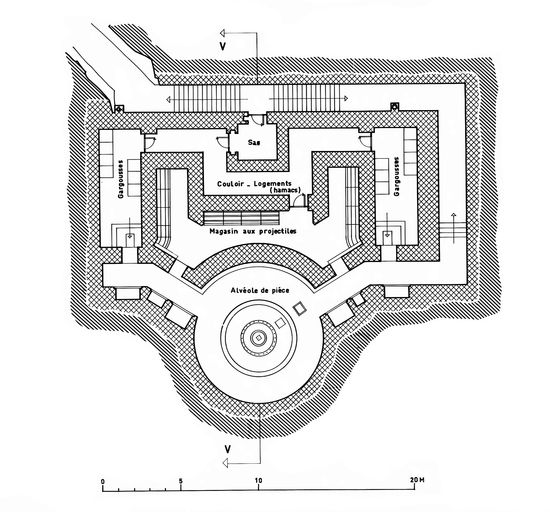

Description d'un "bloc" de pièce (quatre identiques)

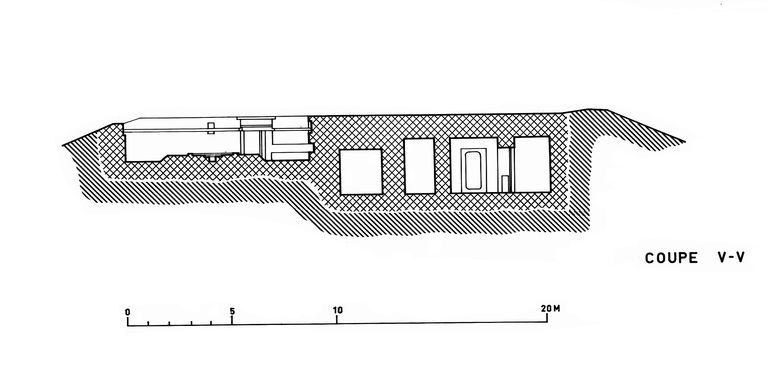

Le bloc est constitué d'un monolithe de béton armé comportant à l'avant, la cuve de la pièce, à ciel ouvert, adossée au massif abritant les magasins à munitions et le logement du personnel.

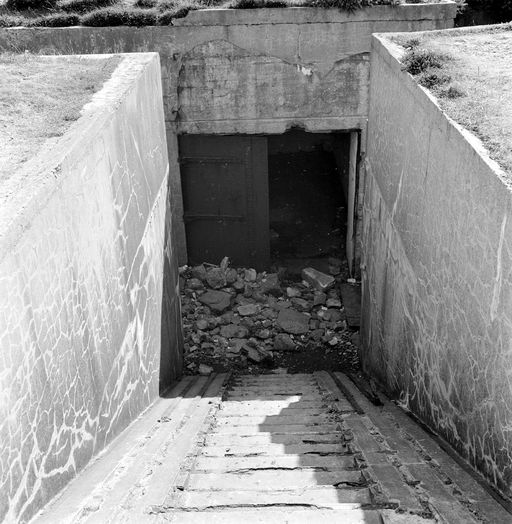

Le parapet de la cuve est de niveau avec l'extrados de la dalle des abris et avec le terrain environnant. Seule la façade arrière est dégagée et donne dans une tranchée bétonnée où aboutit le cheminement d'accès.

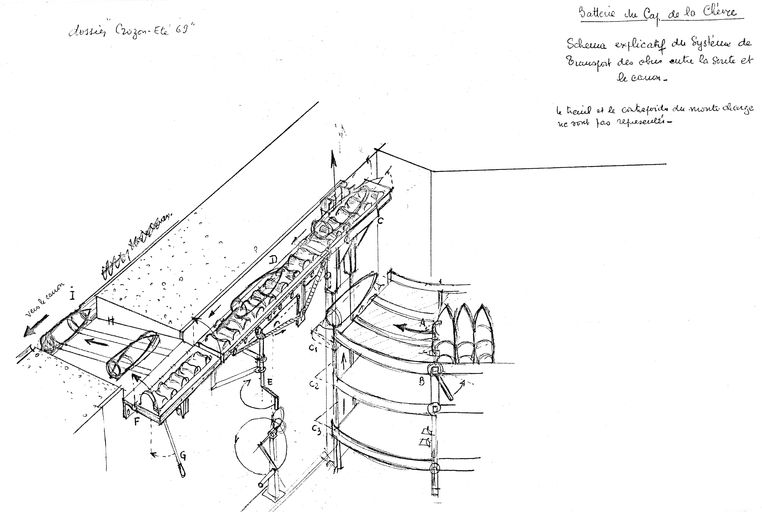

La cuve de la pièce est cylindrique. A 120 degrés à droite et à gauche de la capitale, débouchent dans la cuve, et de niveau avec elle, deux tranchées en béton, partie à ciel ouvert, partie couverte de dalles minces de béton armé.

Ces tranchées comportent des niches à munitions (Probablement pour apparaux de manoeuvre, les accessoires et les fusées qui n'étaient jamais stockées avec les projectils ou les charges) dans la paroi antérieure et desservent les quatre guichets de distribution des magasins à gargousses et à obus. Obus et gargousses étaient acheminés vers la pièce par un petit chemin de roulement installé dans une saignée ménagée dans la paroi arrière des tranchées de service et de la cuve.

La tranchée de droite est en cul de sac. Celle de gauche se prolonge et contournant le massif du bloc aboutit à la courette d'entrée : c'est l'accès normal du personnel chargé du service de la pièce.

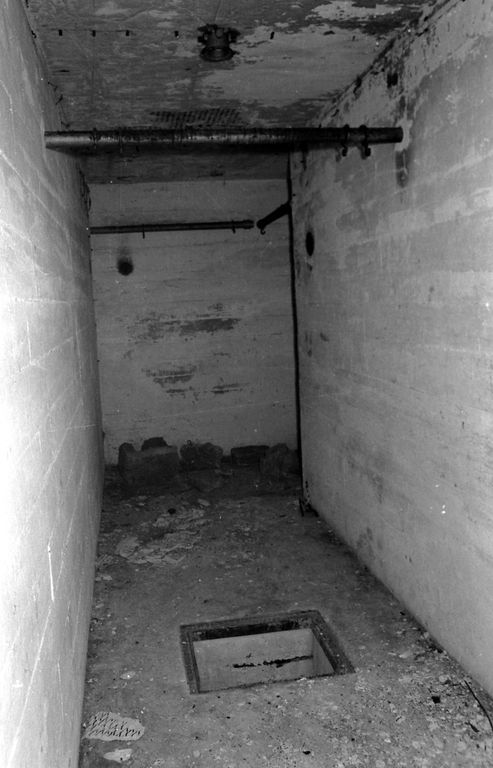

L'abri proprement dit comporte une entrée au milieu de la façade arrière. Cette entrée dessert un sas, les deux portes à 90 degrés l'une par rapport à l'autre, donnant accès à un couloir desservant :

- Le magasin à obus, situé derrière la cuve de pièce.

- Les deux magasins aux gargousses situés respectivement à droite et à gauche du magasin à obus, aux deux extrémités du bloc.

On note en outre :

- La présence, dans le couloir intérieur, de crochets destinés à des hamacs, indiquant la possibilité d'utiliser le couloir comme abri temporaire pour le personnel.

- L'existence dans le magasin à obus, d'étagères métalliques organisées pour un transport rapide des projectiles vers les guichets de distribution (restes d'un treuil à main).

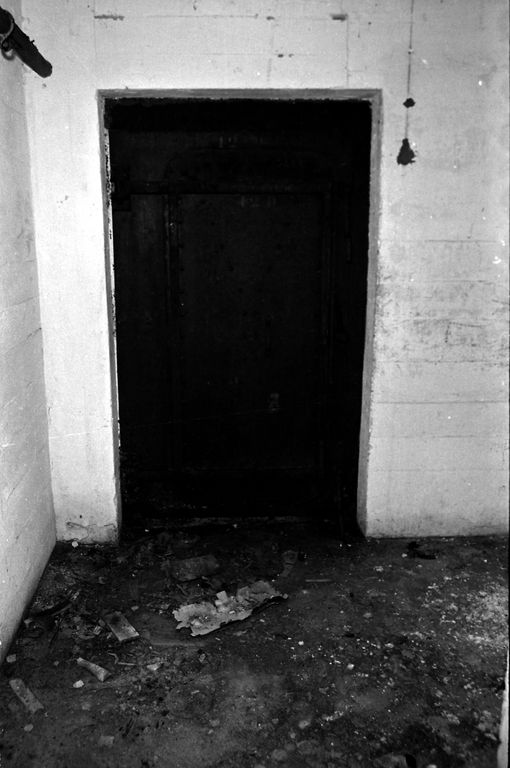

- La présence de portes métalliques étanches, type Marine fermant les locaux.

Par contre il n'existe aucun élément (cuisine, WC, etc

.) permettant la possibilité d'un séjour de longue durée du personnel dans les abris.

Protection :

- Verticale : 1,10 mètre de béton armé au-dessus des locaux. 1,50 mètre au-dessus de la soute à obus.

- Horizontale : frontale et latérale 1,20 mètre environ.

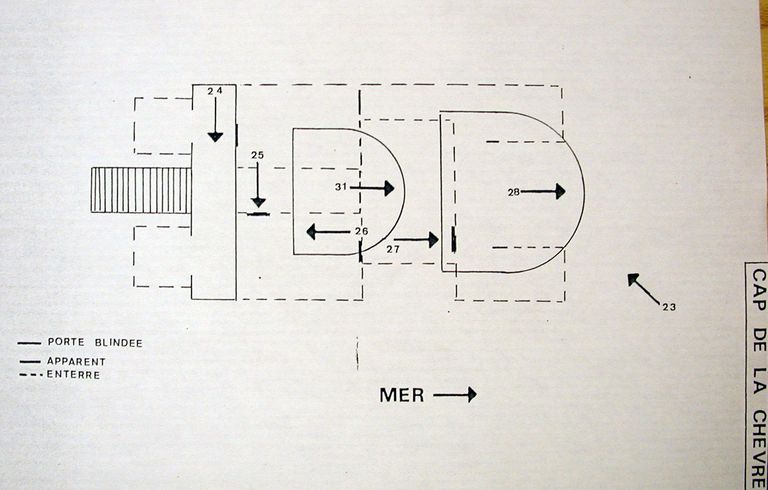

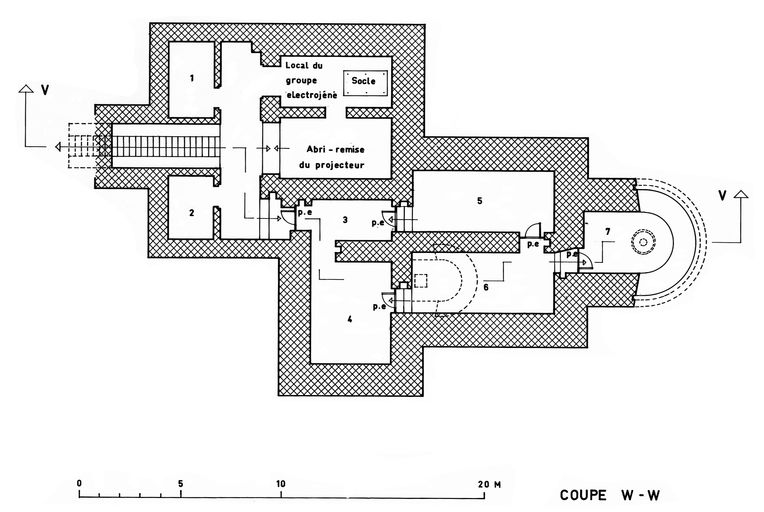

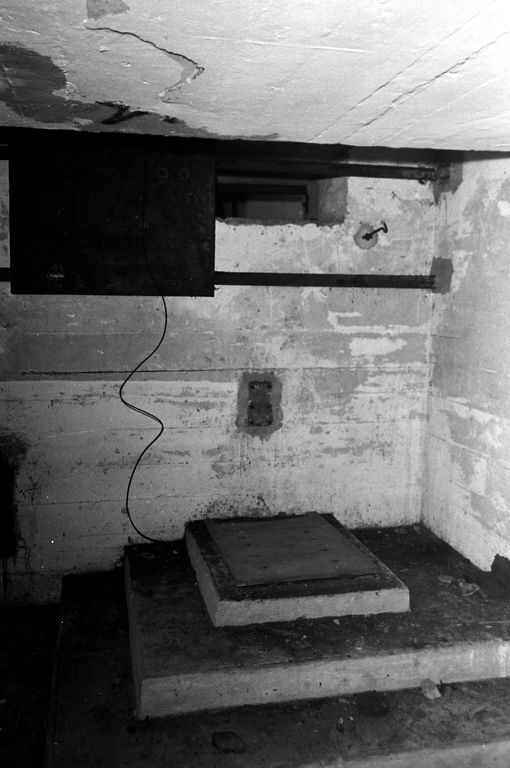

Poste de commandement et de direction de tir

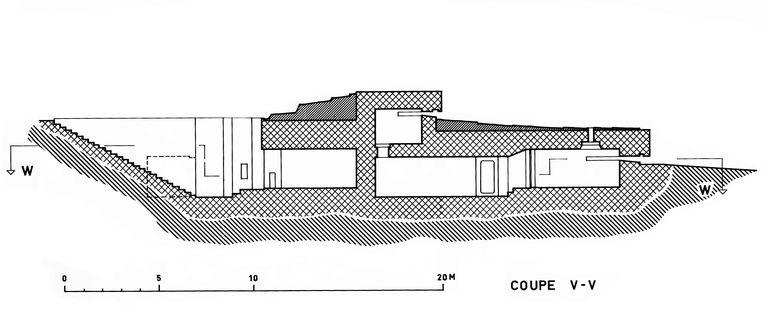

Situé à l'extrême droite du front de batterie, à 160 mètres environ du bloc de la première pièce, c'est un bloc de béton monolithique à plan constitué par trois rectangles imbriqués, et à locaux répartis sur un seul niveau, en sous-sol, sauf l'observatoire placé en superstructure.

Le bloc se termine à l'avant par le massif hémicylindrique du poste de télémètre, émergeant à moitié du sol, et surmonté, en retrait, par le massif identique du poste d'observation. A la gorge, la façade donne dans une petite cour où aboutit l'escalier d'accès. L'ensemble est enterré ; seuls émergent du sol les massifs du poste de témétrie et de l'observatoire.

Disposition de détail :

- Escalier d'accès bordé à droite et à gauche de rampes en plan incliné servant de chemin de roulement à un projecteur mobile.

- Cet escalier aboutit dans la paroi nord-est de la cour d'entrée entre deux locaux rectangulaires (1) et (2) (soutes à carburant et ingrédient du groupe électrogène-magasin) dont les entrées font face au mur arrière du bloc proprement dit.

- Le bloc lui-même comprend :

- A l'arrière, à gauche, le local du groupe électrogène (socle en béton).

- Au-centre, l'abri-remise du projecteur, en face de l'escalier d'accès.

- A droite, la porte d'entrée du personnel menant aux locaux des postes de commandement. Cette porte dessert un premier vestibule (3) avec, à droite, une grande pièce rectangulaire (4) et, dans l'axe de l'entrée, une autre pièce rectangulaire (5) séparée, par piédroit percé d'une porte ; d'une seconde pièce identique (6) communiquant à la fois à l'arrière avec la pièce (4) et à l'avant avec le poste de télémètre (7). Un puits carré dans le plafond, relie le local (6) au poste d'observation (8) situé au-dessus.

Poste de télémétrie (7) local rectangulaire à l'arrière, hémicylindrique à l'avant surélevé par rapport aux autres locaux du bloc ; large fente de visée en demi-cercle ; dans le sol : goujons de scellement d'embase d'appareil.

Poste d'observation (8) : identique à 7, mais plus petit.

Les locaux 3, 4, 5, 6, 7 communiquent par des portes étanches type Marine (verrous à serrage progressif sur rampe) subsistant en partie.

Au mur des divers locaux : traces d'installations téléphonique.

Le mobilier et l'équipement ont entièrement disparu.

Gros oeuvre en excellent état.

Matériau : béton armé enduit.

CONCLUSION

La batterie marque une évolution très nette par rapport aux dispositions des ouvrages du même type construit, antérieurement à 1914. Cette évolution se traduit par :

- Une dispersion beaucoup plus grande sur le terrain.

- Une totale homogénéité : blocs monolithiques en béton armé.

Toutefois, si l'on compare cet ouvrage, construit par la Marine pour une mission tactique spécifique de tir à la mer, avec les ouvrages terrestres contemporains (Ligue Maginot en particulier, on constate des différences sensibles (protection relativement faible des locaux, pièces en cuve à ciel ouvert, absence d'organisation de vie prolongée dans les abris) dues essentiellement au fait que la Marine n'envisageait que des périodes de combat occasionnelles et relativement brèves, alors que l'ouvrage Maginot est conçu en fonction d'un bombardement continu pendant des jours et des semaines, pour les plus gros calibres. L'ouvrage est donc adapté à cette hypothèse et la relative simplicité de son organisation, tant d'ensemble que de détail, ne doit pas être considérée comme rétrograde : il en découle que la batterie du Cap de la Chèvre est en fait beaucoup plus proche des ouvrages réalisés quelques années réalisées après par l'organisation Todt que de ceux réalisés cinq ou six avant par la C.O.R.F. sur les frontières nord-est et sud-est.

Aussi, et bien qu'il s'agit d'un ouvrage récent, elle constitue un élément de comparaison très intéressant, dans la gamme des ouvrages de toutes époques disséminés sur la presqu'île de Crozon.

BATTERIES DE LA CHEVRE ET DE SAINT NICOLAS

Ouvrages situés à l'extrémité est du front sud du massif du Cap de la Chèvre.

- BATTERIE DE SAINT NICOLAS : sur une protubérance nord de cette extrémité.

- BATTERIE PE LA CHEVRE : sur une protubérance sud de cette extrémité.

Ces ouvrages sont cités pour mémoire : constitués par de simples épaulements à peu près effacés, et quelques minuscules bâtiments aujourd'hui disparus. On ne les mentionnera donc qu'à titre de bâtiments disparus, et de jalons d'un certain stade d'organisation de la défense. Elles ont été établis probablement au 18e siècle (état d'armement 1777-1778 : batterie de la Pointe de la Chèvre, 2 canons calibre 22) mais n'apparaissent pas sur les cartes et état d'armement de 1694 et 1695. Par ailleurs le Grand Atlas 1818-1823 précise "Batterie Saint Nicolas qui n'a pas été armée pendant la dernière guerre" (c'est-à-dire les guerres de l'Empire).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.