Des établissements de signalisation et d’observation maritime

L’extrémité du promontoire rocheux de la pointe du Raz reçoit un phare en 1838, baptisé Bec du Raz, un sémaphore en 1861, un second feu dit fanal de la falaise en 1875 et des logements pour les gardiens en 1881. Remplacés en 1887 par le phare de la Vieille implanté dans le Raz de Sein, les deux feux de la pointe du Raz sont éteints.

En 1892, le phare de la pointe du Raz est transformé en sémaphore de la Marine en remplacement de celui construit en 1861. La lanterne du phare est remplacée par une chambre de veille à partir de laquelle les guetteurs sémaphoriques surveillent le trafic maritime et sont chargés de signaler toute activité ennemie dans la Chaussée de Sein. Un mât de signaux avec bras articulés est installé à son sommet tandis qu’un mât de pavillon est installé à ses pieds vers le large. Au début du 20e siècle, un bâtiment avec mât d’antenne pour poste de télégraphie sans fil est également installé au nord-ouest du sémaphore.

En 1904, un monument commémoratif est implanté à l’extrémité de la pointe : le groupe sculpté de Notre-Dame des Naufragés est l’œuvre de Cyprien Godebski (1835-1909). Chaque année en août a lieu le pardon de Notre-Dame des Naufragés.

Du fait de son exceptionnel panorama, la pointe du Raz accueille des bâtiments et hôtels à partir de 1909.

La pointe du Raz dans la Seconde Guerre mondiale

En 1939, une batterie d'artillerie française de semonce armée de deux canons de 95 mm Lahitolle modèle 1888 est implantée en avant du sémaphore. Juste avant l’arrivée des troupes d’invasion en juin 1940, les canons sont sabotés. Il est probable que le sémaphore ait également été saboté car en mai 1941, la commune de Plogoff doit réaliser des travaux à la demande de l’occupant afin de le rendre habitable.

Durant l'été 1940, la pointe du Raz est équipée d’installations radios puis utilisée comme observatoire d’artillerie. Une "zone interdite" est mise en place par l’occupant. Seuls quelques habitants demeurent dans les alentours. L’Hôtel de la pointe du Raz, propriété de madame Lapous, est réquisitionné pour loger des soldats (Archives Départementales du Finistère).

La date d’implantation du premier radar sur la pointe n’est pas connue.

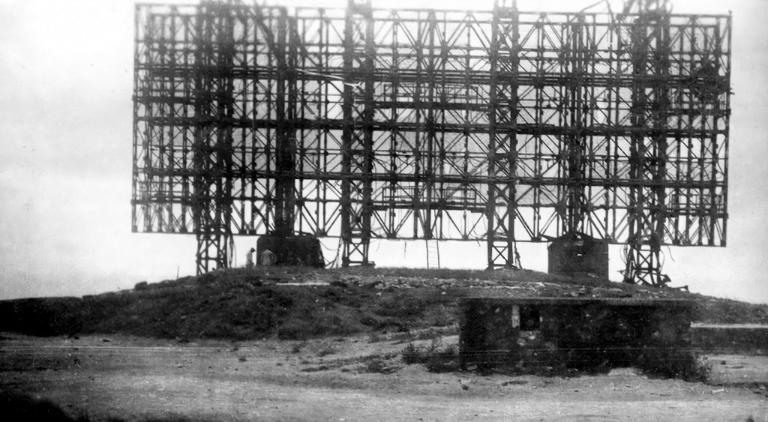

La pointe du Raz voit se succéder plusieurs radars pour la surveillance aérienne. Fin 1941, deux radars sont implantés par la Luftwaffe sur des emplacements de campagne : un radar d'alerte précoce Freya pour la détection à longue distance de cibles aériennes et un radar de conduite de tir Würzburg.

La Kriegsmarine dispose initialement d’un radar Würzburg pour la surveillance maritime, remplacé en 1942 par un radar Seetakt FuMO 2 et un radar Würzburg See Riese FuMO 214 (FuMO est l’abréviation de Funkmeßortungsgerät pour appareil de mesure radio). Numérotée "Qu 300" et codée "Calais 45", cette station radar transmettait ses informations au poste de commandement de la Kriegsmarine situé au château du Rongouët à Nostang dans le Morbihan. Son effectif est d’une cinquantaine de soldats.

Le Mur de l’Atlantique (Atlantikwall)

La directive n° 40, du 23 mars 1942 du commandant suprême de la Wehrmacht, définit le cadre, la stratégie générale et les instructions de combat pour la défense des côtes européennes (voir les extraits de la directive n° 40 en annexe). Elle marque le lancement officiel du Mur de l’Atlantique (Atlantikwall), fortifications conçues pour empêcher une invasion du continent européen depuis la Grande-Bretagne.

C’est à partir de septembre 1942, que de nombreux bunkers commencent à être construits sur la pointe du Raz sous maîtrise d’ouvrage de l’organisation Todt, organe paramilitaire de la machine de guerre hitlérienne, par des entreprises du secteur du bâtiment et travaux public. Le 17 octobre 1942, le bâtiment annexe de l’hôtel est détruit par l’occupant sans doute pour préparer les travaux (Archives Départementales du Finistère).

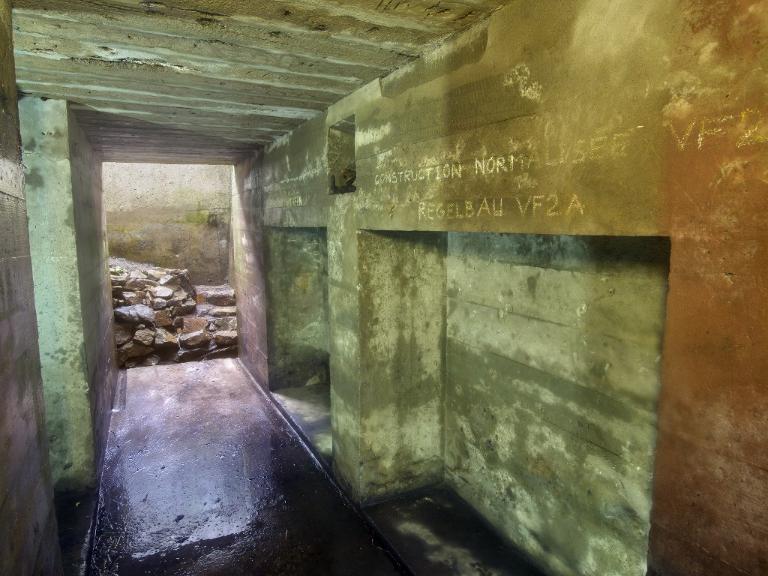

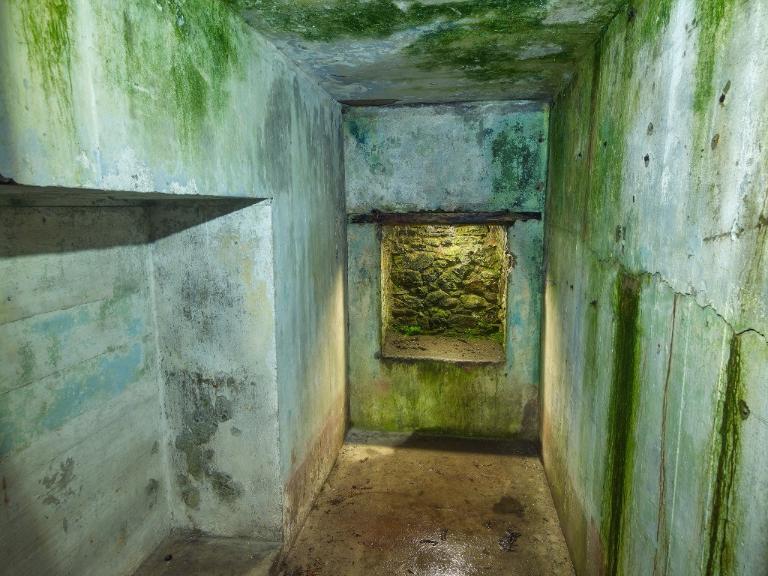

Le recours à des plans-types pour la construction des bunkers permet de prévoir, quantifier, approvisionner et chiffrer le chantier dans les moindres détails. Dans un premier temps, il s’agit vraisemblablement de mettre à l’abri les soldats en cas de bombardement aérien : parmi les bunkers - abris, on distingue des constructions de campagne renforcées (Verstärkt feldmässiger Ausbau, abrégé en "VF") qui permettent de se protéger des éclats et des constructions permanentes (Ständig Ausbau, abrégé en "St") qui sont étanches en cas d’attaque au gaz et qui résistent à un bombardement aérien.

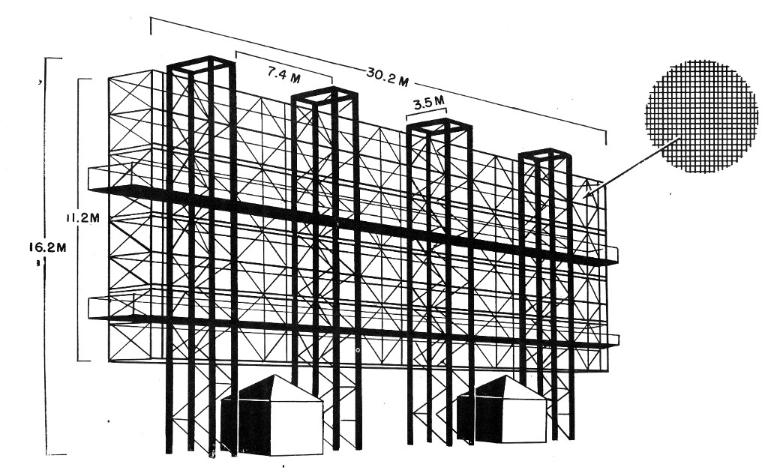

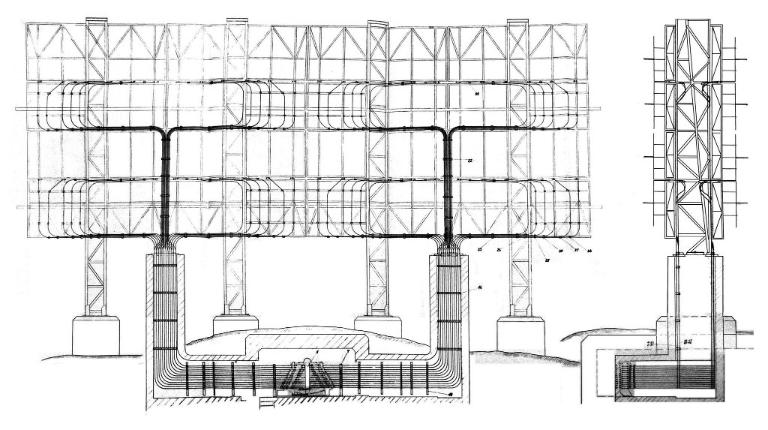

Un informateur qui a travaillé pour la Compagnie Française des Bâtiments et Travaux publics de septembre 1942 à mars 1943 livre des informations aux alliés en mars 1943 sur le bunker du radar Mammut.

"Le premier travail à réaliser fut la construction d'un certain nombre de salles souterraines en béton sur lesquelles était posée une plate-forme en béton dépassant d'environ 3 pieds [le texte a été traduit en anglais puis transcrit en français] au-dessus du niveau du sol. Le croquis ci-joint montre la disposition des salles souterraines dont les murs en béton avaient environ 7 pieds d'épaisseur ainsi que la plate-forme en béton qui formait leur toit. Cette partie des travaux fut achevée vers la fin février 1943, puis une équipe de spécialistes allemands arriva et procéda à l'installation au sommet de la plate-forme en béton d'une installation qui, d'après la description de l'informateur, semble avoir été une palissade typique [le radar est nommé Hoarding, palissade par les alliés en raison de sa forme].

Lorsque l'informateur quitta Lescoff en mars 1943, le réseau aérien [c’est-à-dire l’antenne], qui ne semblait pas complet, comprenait deux rangées de quatre cadres orientés vers le sud et deux rangées de quatre cadres orientés vers le nord, le tout comportant les dipôles habituels. A cette date, aucun équipement n'avait encore été placé dans les chambres souterraines et l'informateur n'a pas été en mesure de dire à quoi ces équipements devaient servir ; aucun baraquement n'a été érigé et une clôture en fil de fer barbelé autour du site est encore en construction.

Entre septembre 1942 et mars 1943, environ 400 ouvriers français furent employés sur le chantier, mais l'informateur n'avait aucune idée du nombre d'Allemands engagés dans la construction de la palissade elle-même. Les travailleurs français ont reçu de leur employeur un laissez-passer bleu foncé portant une photographie et les renseignements personnels d'usage" (collection particulière, document en anglais, transcription Guillaume Lécuillier, 2024).

Les radars Mammut et Würzburg sont vus fin mai 1943 par un autre informateur, Charles Mériadec (1922-1972), plâtrier qui travaille pour l'entreprise suisse Wanner spécialisée dans les calorifuges. Il a vu les mêmes installations radar quelques jours auparavant à Plougasnou (Alain Le Berre, 2011).

Les entreprises "Röder" (à la maîtrise d’œuvre ?) et "La France", dont les bureaux sont situés à Audierne, travaillent sur ce vaste chantier de l’Organisation Todt où les ouvriers - logés à Audierne - sont "français et espagnols" et les cadres "flamands ou néerlandais" (Alain Le Berre, 2011). Si la direction de travaux (Bauleitung) est située à Audierne, cette dernière dépend de la direction supérieure de la construction de Brest (Oberbauleitung Mitte).

Le 28 juin 1943, la Feldkommandantur chargée d’administrer le département du Finistère, demande au préfet l’évacuation des habitants du lieu-dit Lescoff pour le 15 juillet 1943 pour des "raisons tactiques". Un croquis et une liste des maisons à évacuer est transmise : il est proposé par l'occupant d’évacuer les habitants concernés dans le département du Loire-et-Cher. Les habitants doivent être indemnisés suivant l’expertise de leurs biens. Le 15 juillet, les maisons sont toutes évacuées : les habitants "ont trouvé asile chez des parents et amis sur le territoire même de la commune de Plogoff ou de Cléden-Cap-Sizun" (Archives Départementales du Finistère).

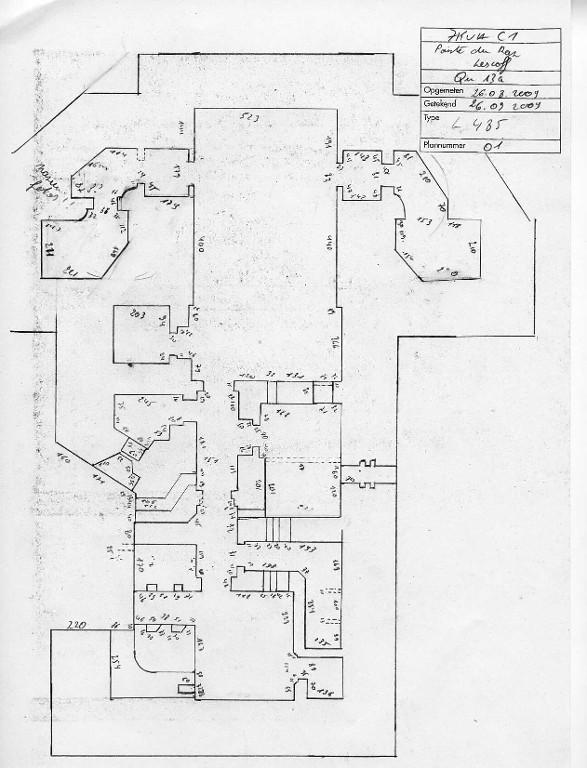

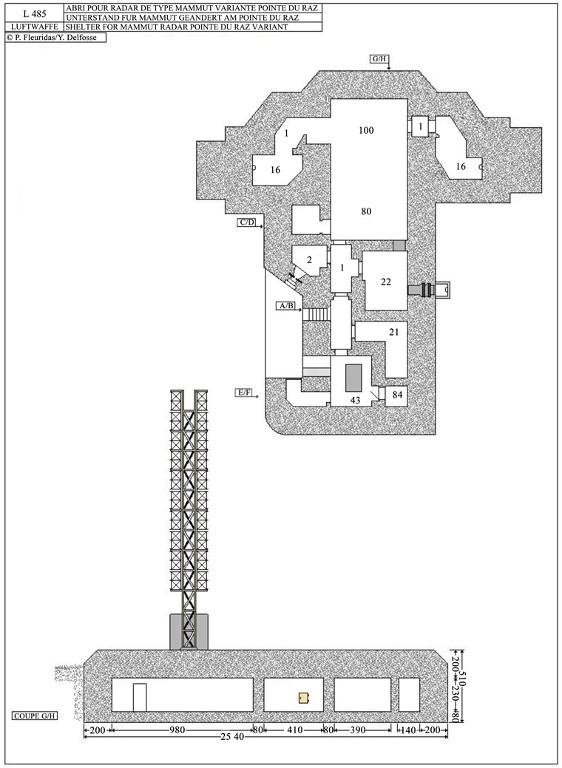

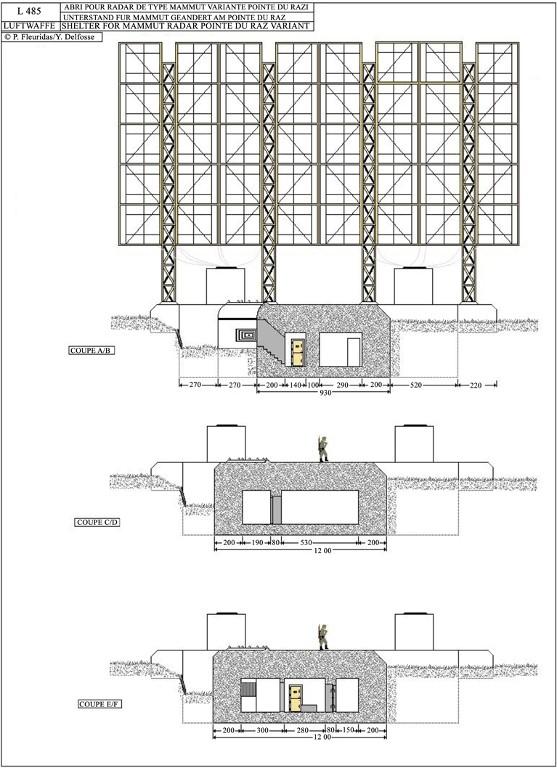

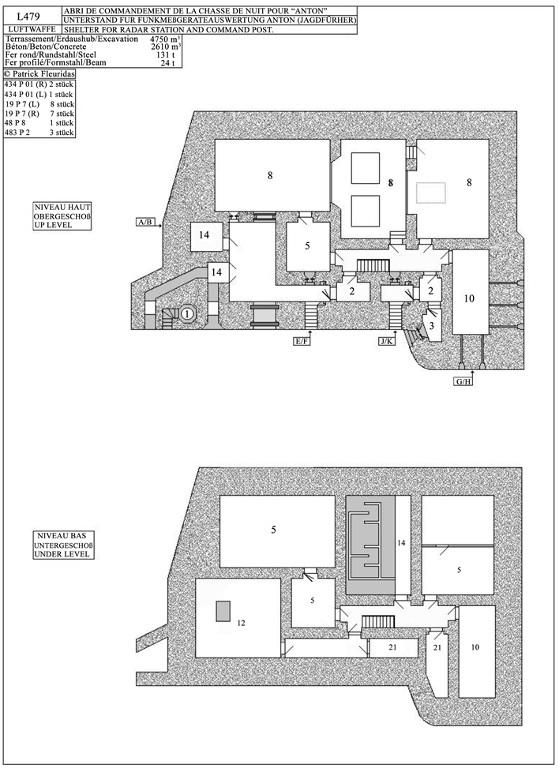

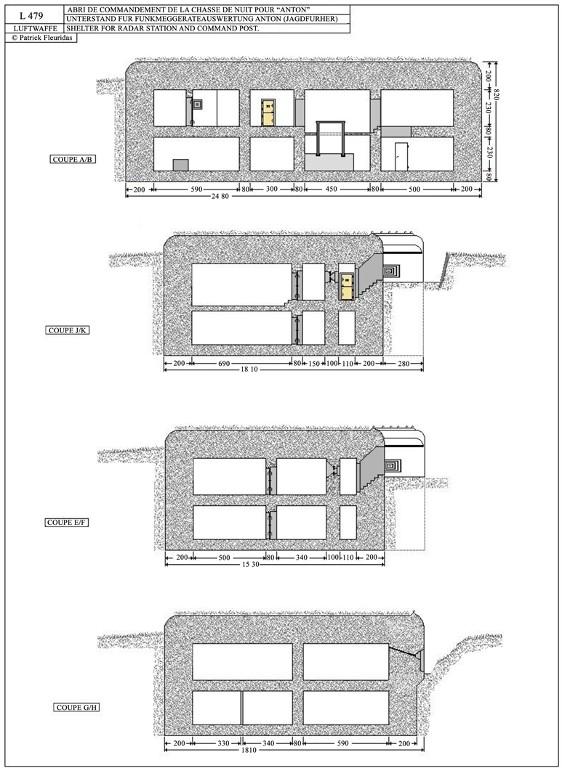

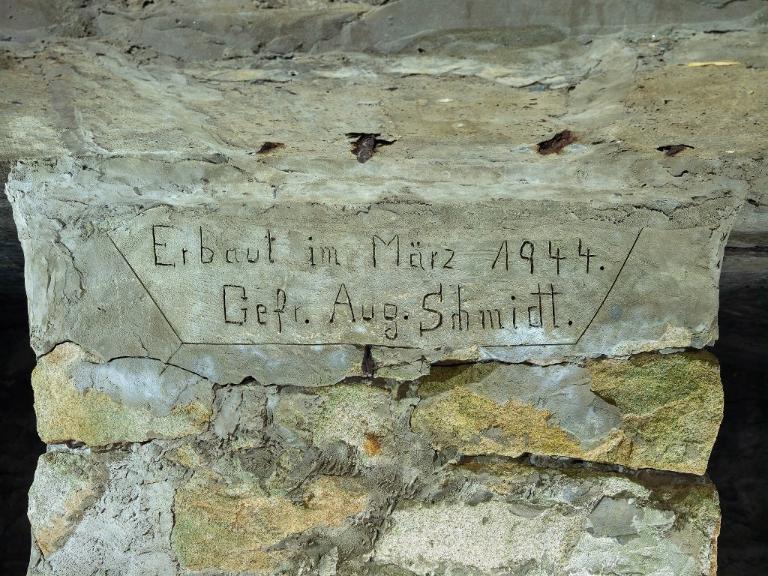

Parmi les plus imposantes constructions se trouvent, le bunker - poste de commandement de type L 479 Anton situé au centre de la pointe (9 000 m3 de terrassement et 2 610 m3 de béton armé) et le bunker de type L 485 pour radar Mammut du Men Tan (2 520 m3 de béton armé) dont les temps de réalisation peuvent être estimés entre quatre et six mois chacun. Pour un bunker de type 622 (629 m3 de béton précédé d’un terrassement de 800 m3), le temps de réalisation moyen avoisine les 10 semaines. La construction d’un seul poste d’observation et de tir dit Ringstand (11 m3 de béton) nécessite 8 jours de chantier. Deux millésimes "1943" ont été relevés sur le mur de soutènement de la tranchée d’accès du bunker - abri de type 622 du Men Tan et sur le bunker lui-même. Un abri en maçonnerie de moellon de granite et couverture en dalle légère en béton armé porte la date de mars 1944, un nom et un grade.

Au total, plus de 10 000 m3 de béton est coulé à la pointe du Raz. Le gravier provient du concasseur de Tréguennec dans la baie d'Audierne. Le ciment, le sable, le ferraillage, le bois de coffrage et les équipements sont acheminés depuis la gare d’Audierne (ligne Douarnenez - Pont-Croix - Audierne), en camion, en charrette tirée par des chevaux, puis par wagons sur des voies de chemin de fer de faible écartement (type Decauville). En septembre 1943, dix à quinze charrettes attelées sont fournis quotidiennement par les habitants de Plogoff pour les chantiers de construction des bunkers (Archives Départementales du Finistère). L'eau nécessaire au chantier est stockée dans des bassins.

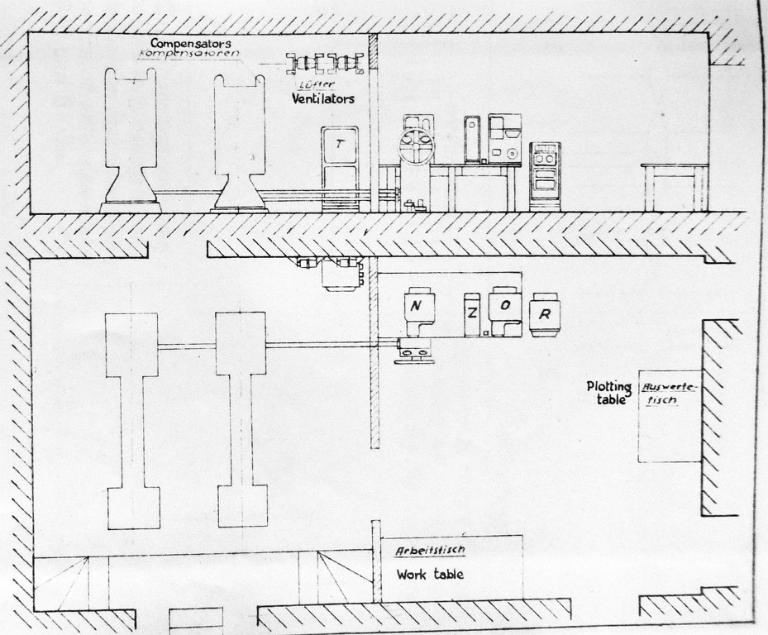

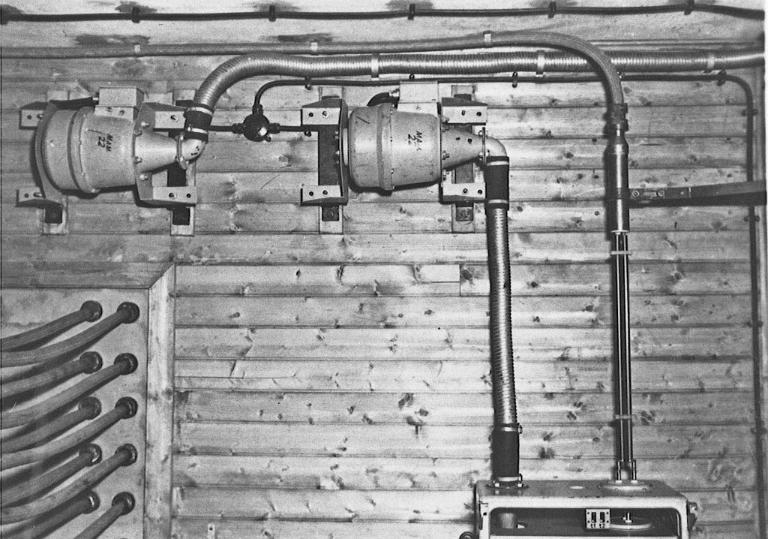

Sur place, des engins de terrassement et des bétonnières de forte capacité - installées en batterie - sont utilisés. Mais avant de couler le béton dans le coffrage, il faut d’abord terrasser sur plusieurs centaines de mètres cubes, mettre en place le ferraillage croisé et le plafond en acier (poutres en I et plaques), installer le matériel de second œuvre standardisés : des huisseries pour les portes blindées aux bouches de soufflage, en passant par les tuyaux de poêle et de ventilation, les fixations des ventilateurs ou des boîtiers de connexion téléphonique jusqu’aux tires fils dans les gaines ! La coulée du béton se fait par le haut via des mélangeuses - bétonneuses en une seule opération, de jour comme de nuit jusqu’à achèvement du chantier. Il reste ensuite à installer les fluides (électricité pour l’éclairage, la mise en œuvre des dispositifs d’aération, les équipements voire l'eau courante pour certains bunkers) et les équipements standardisés : ventilateurs, poêles… et spécifiques à une station radar. Dernière phase enfin, le camouflage des bunkers : toutes les levées de terre et les remblais sont lissés pour éviter d’être visibles du ciel. Peinture et filets de camouflage achèvent de masquer les entrées et embrasures des bunkers.

Les appareils de détection de la Luftwaffe

Les cibles aériennes sont d'abord interceptées par le radar de veille longue portée Mammut, ensuite par le radar d'alerte précoce Freya de moyenne portée et enfin par radar de conduite de tir Würzburg-Riese de courte portée, capable de mesurer l'azimut de la cible, son altitude, sa distance et sa vitesse et qui permet de diriger le tir des batteries d'artillerie antiaérienne de la Luftwaffe. En 1944, la garnison des ensembles fortifiés "Qu 300" et "Qu 500" est estimée à 130 soldats (compagnie de transmission aérienne), celle de l’ensemble fortifié "Qu 13" à 90 soldats.

"Qu 500"

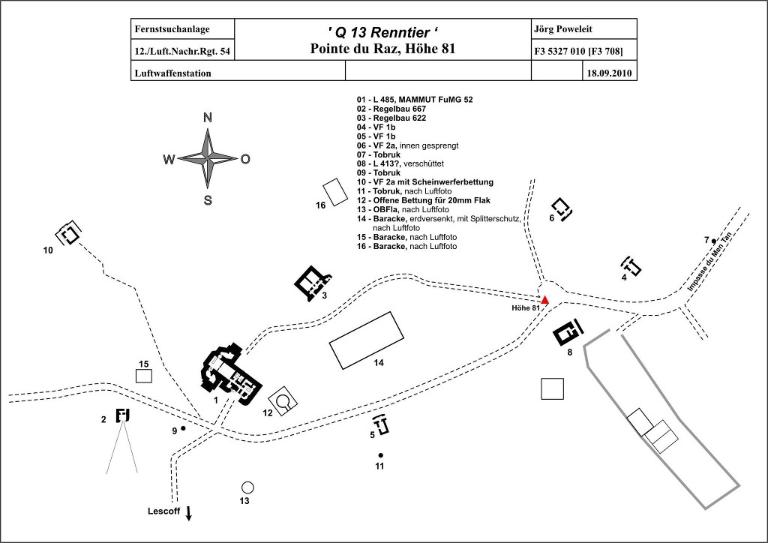

Un radar Freya FuSE 80 et deux radars Würzburg-Riese FuSE 65 sont implantés au centre de la pointe du Raz (FuSE est l’abréviation de Funk-Sende-Empfangsgerät, émetteur-récepteur radio).

"Qu 13"

Un radar Mammut de veille aérienne lointaine est implanté au lieu-dit Men Tan.

Baptisée Renntier (renne), la station radar de la pointe du Raz dispose d’un bunker - poste de commandement de type L 479 Anton de la chasse nocturne et diurne construit après le premier trimestre 1943 (autonome en énergie ; étanche et ventilé ; il dispose de 24 pièces sur deux niveaux). L’équipage, composé de techniciens radaristes, centralise et analyse les informations des radars de la pointe sur des tables-traçantes (Seeburg-Tisch) indiquant les positions des avions alliés. Il transmet via des lignes téléphoniques et par radio, les informations au poste de commandement de Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes et aux ports de Brest et Lorient. L’objectif est de guider les escadrilles de chasse vers les cibles et d’avertir les batteries d'artillerie antiaérienne de la Luftwaffe.

Les attaques aériennes et l’évacuation de la station radar

Le dimanche 9 juillet 1944 vers 20 heures, la Royal Air Force attaque la station radar de la pointe du Raz avec des chasseurs-bombardiers. Le 26 juillet, après une nouvelle attaque aérienne, le radar Mammut est mis hors service. L’ordre de repli vers les forteresses (Festungen) arrive le 3 août ; les installations radar subsistantes (dont le Wurzburg Riese), le sémaphore, les logements des gardiens et les hôtels (dont les hôtels "Pointe du Raz de Sein" et "La pointe du Raz, confort moderne") sont détruits le 4 août à 16 heures par l'occupant ; le site est entièrement évacué le 7 août 1944. Sa garnison se replie à Audierne où elle se rend finalement le 20 septembre 1944 aux troupes américaines.

L’après-guerre : la création du Grand Site de France sur la pointe du Raz

Dès la Libération, les installations militaires sont documentées par la Marine nationale dans le rapport Pinczon du Sel (1946-1947).

Très vite, les bunkers et installations radars sont démantelées et ferraillées. Restauré, le sémaphore de la Marine nationale fonctionne à nouveau avec un mât de pavillon installé à son sommet. Il est par la suite doté d’une nouvelle chambre de veille aménagée sur l’ancienne.

C’est le tourisme qui est privilégié sur la pointe : les hôtels sont reconstruits, des boutiques sont créées, puis une cité commerciale avec des parkings ouverte en 1962.

Le pétrole brut du Böhlen (Boehlen) qui a sombré le 15 octobre 1976 est stocké dans certains bunkers de la pointe.

Site naturel classé en 1987, la pointe du Raz obtient en 2004 le label Grand Site de France après démolition des hôtels et de la cité commerciale et réaménagement complet du site de 1995 à 2000. La gestion du site de la pointe du raz est confiée au Syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la pointe du Raz et du cap Sizun, qui rassemble la Communauté de communes du Cap-Sizun, le Conseil départemental du Finistère et le Conservatoire du littoral.

Études historiques et valorisation des bunkers

Plusieurs historiens dont Rémy Desquesnes (1992), Patrick Andersen Bo (1994), Alain Chazette (1995), Dirk Peeters (2009), Jörg Poweleit (2010), Alain Le Berre (2011) ou plus récemment Yves Blanchard (2014), Harry Lippmann (2021), Giancarlo T. Tomezzoli (2021) se sont intéressés aux bunkers et aux radars de la pointe du Raz.

En 2013, une exposition intitulée "Guerre des ondes et Guerre de l’Ombre à la pointe du Raz, 1939-1944" est présentée à la Maison du site de la pointe du Raz. Elle est déclinée en 2017 sous la forme d’une publication intitulée L’Œil de l’Atlantique. Guerre des Ondes - Guerre de l’Ombre Pointe du Raz 1939-1944 écrite par Jean Danzé, Alain Le Berre, Sylvie Le Bour, Jacques Morvan et Bruno Schavsinski.

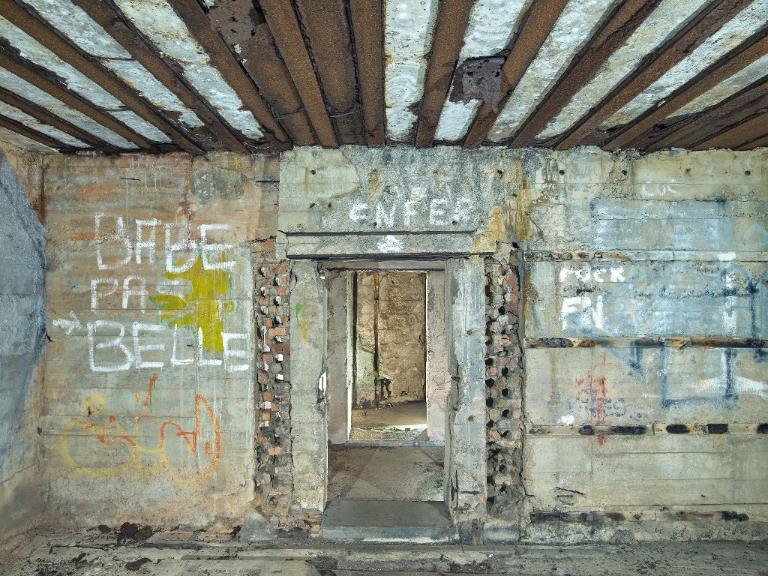

En 2023, est créée l’Association de sauvegarde du patrimoine historique du Men Tan dont les membres ont entrepris de vider, nettoyer et dépolluer les bunkers et constructions de la station radar. Des balades commentées sont régulièrement organisées pour faire découvrir les bunkers et leur histoire singulière.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.