Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

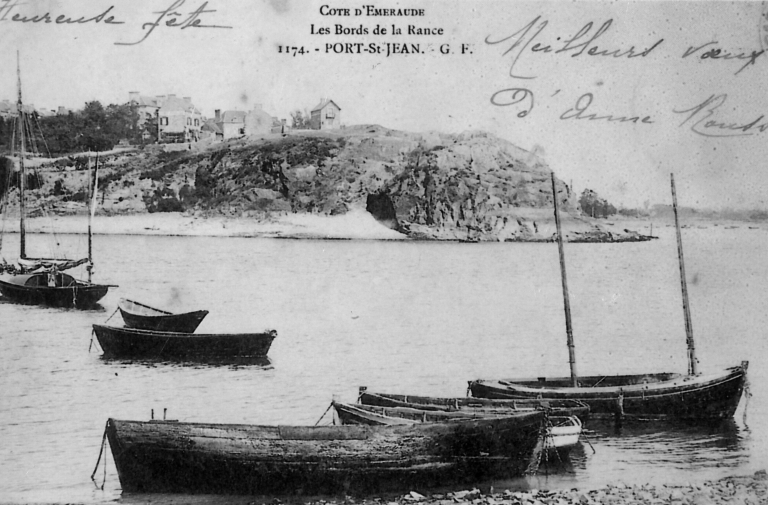

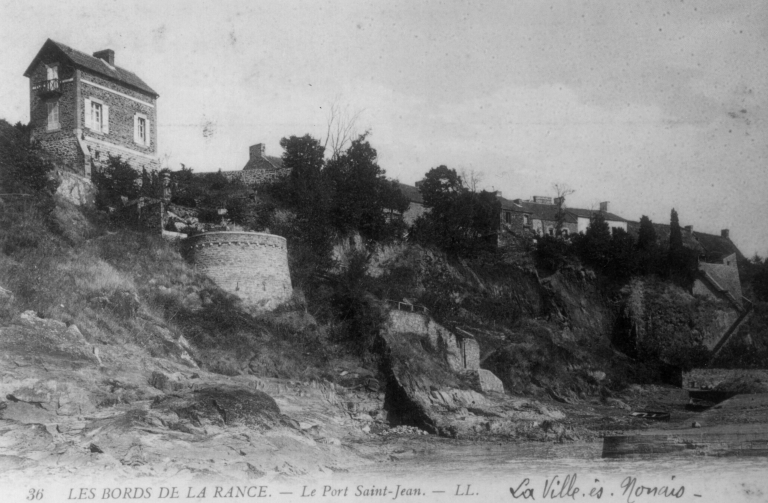

Le village de Port Saint-Jean est situé sur une pointe rocheuse qui domine la vallée de la Rance. Le resserrement du lit à cet endroit a servi de gué depuis des temps immémoriaux. En 1100 afin de venir en aide aux voyageurs et pèlerins de passage, un hôpital est construit par les chevaliers de saint-Jean de Jérusalem. La possession de leurs biens est confirmée par Conan IV en 1160. En 1252, leur grand-maître était Guillaume de Châteauneuf. La commanderie dépendait au début de celle de Carentoir, évêché de Vannes, puis ensuite de celle de Quessoy, évêché de Saint-Brieuc. La chapelle fut rebâtie en 1574 et dédiée à Saint-Jean Baptiste. Un violent incendie ravagea vers 1768, le village et la chapelle. Celle-ci sera restaurée et vendue en 1813. A cette période, elle est désaffectée et dans un mauvais état de conservation. Il ne reste plus de vestiges aujourd'hui de cet édifice, ni de la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean. Quelques éléments épars ont été rassemblés au pied de la croix, à l'arrivée du Port, afin de commémorer ce glorieux passé.

Une population de marins.

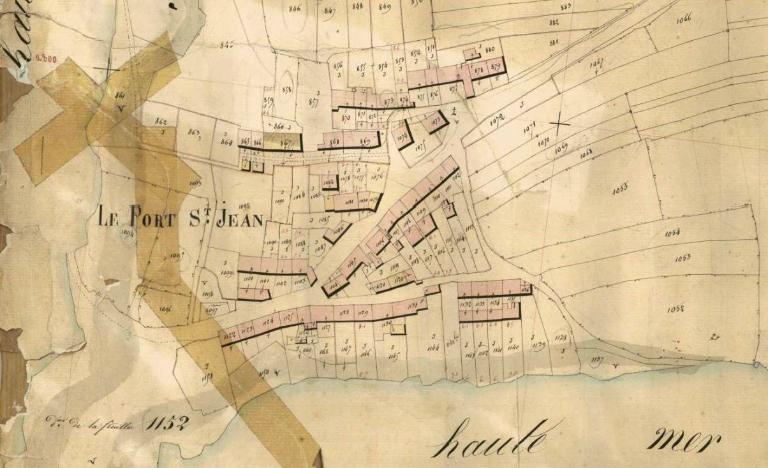

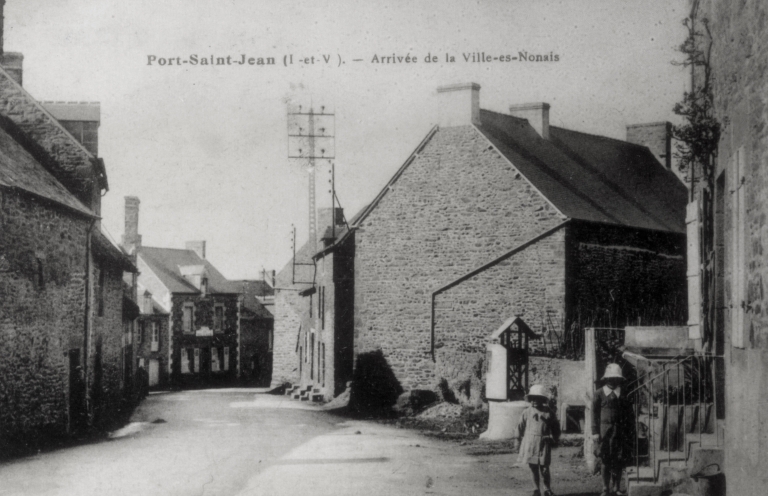

Comme la plupart des villages de Rance, celui du Port Saint-Jean abritait une population de marins, dont beaucoup partaient pour la haute mer. Les archives font remonter les premières pêches à Terre-neuve par les Bretons au début du 16e siècle. Le recrutement avait lieu dans la Vallée de la Rance, nommée en 1792, " la vallée des singes " en raison de nombre importants d'hommes recrutés pour leur agilité à la mâture des grands mâts. En 1851, la population de marins demeure encore importante puisque plus de 200 hommes y sont recensés dans cette catégorie. Leurs maisons sont pour la plupart modestes et alignées les unes aux autres. Un jardin y est quasiment toujours adjoint au sud, pour le premier front de mer parfois au nord pour les autres alignements. L'intérieur, pour les maisons les plus anciennes est constitué d'une unique pièce à feu agencée pour tous les moments de la journée. Une maison datée de 1830 sur les quais à Veaux-boeufs témoigne d'un mode de vie plus élaboré. Une petite entrée desservait de part et d'autre d'un couloir central deux pièces aux dimensions réduites de 15 à 18 m2. Les meubles étaient encastrés dans des lambris peints. Une étable et une porcherie viennent également s'annexer à ce logis et témoignent de la mixité des ressources des familles.

( Véronique Orain, Inventaire préliminaire, 2006)

Photographe à l'Inventaire