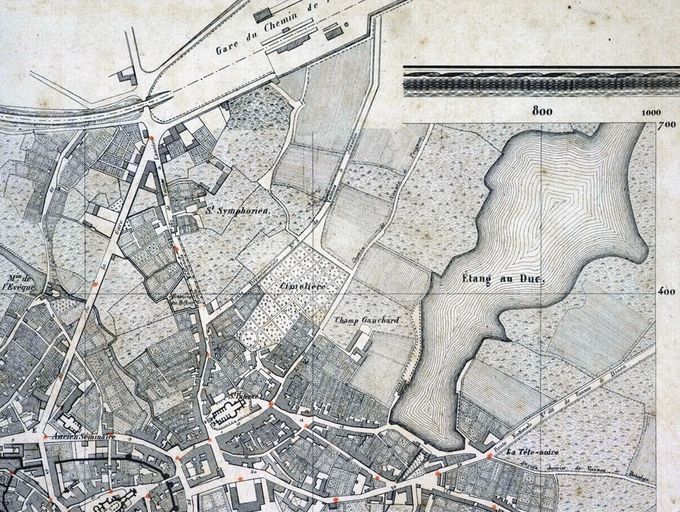

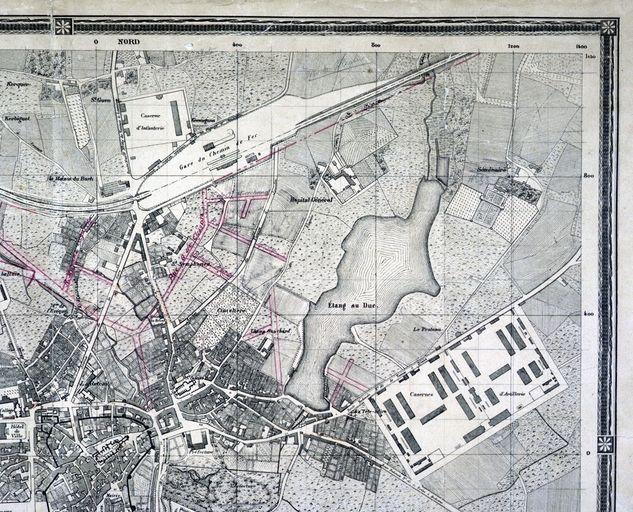

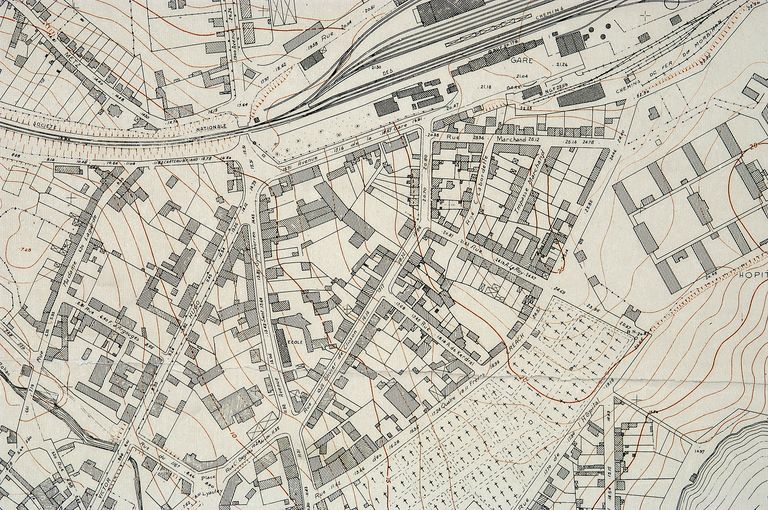

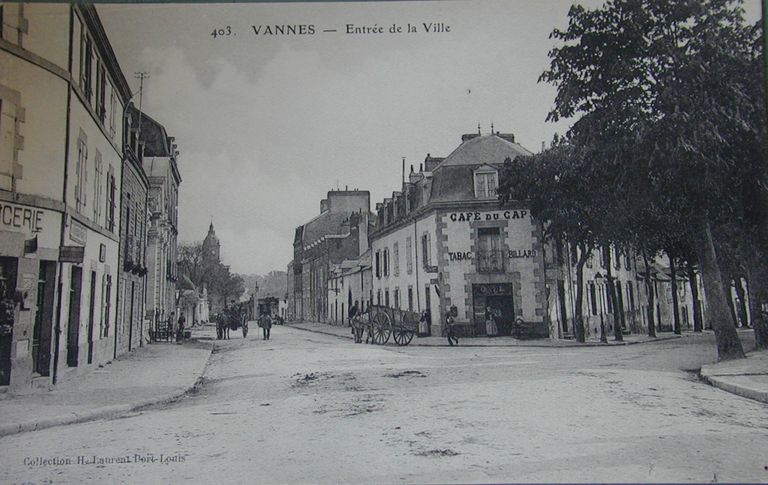

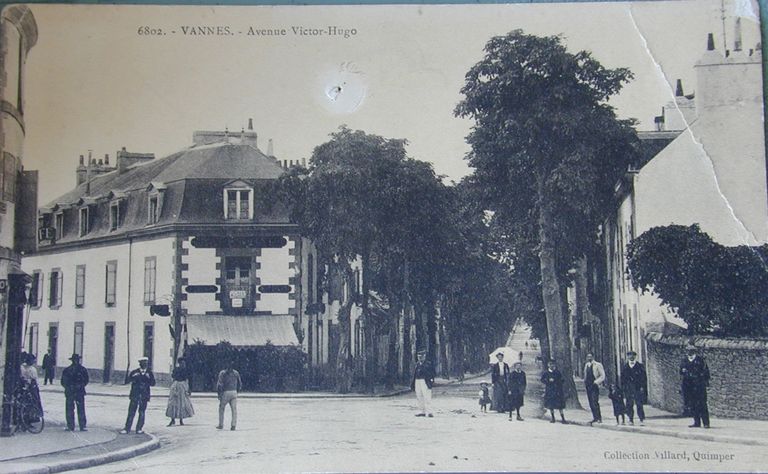

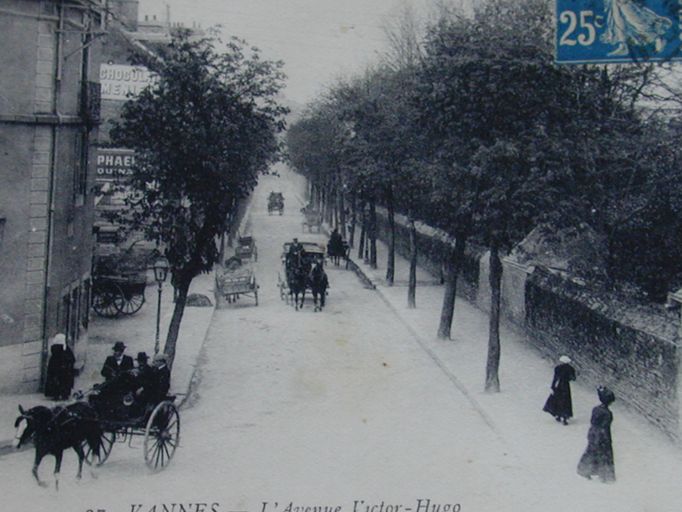

Cette rue est un percement majeur dans l'urbanisme vannetais au milieu du 19e siècle. C'est une voie principale, traversante, destinée à acheminer les voyageurs de la gare vers le centre ville. Surcharge de 1862 sur les plans d'alignement de 1840, elle est achevée en 1864. Elle porte d´abord le nom d'avenue de la Gare, appellation qui souligne son rôle. Appelée aussi parfois avenue Billault car elle prolonge cette dernière, elle est rebaptisée en 1885 par la municipalité républicaine de l'époque "avenue Victor Hugo". Sa création est lié à un vaste projet de rénovation urbaine mis en oeuvre par le préfet Porriquet, adepte de la pensée hausmanienne : le détournement de la route impériale 167, lié à la ruine du palais épiscopal (sa démolition est en cours avec le transfert de la préfecture sur le site de l'ancien couvent des Jacobins) et à l'arrivée du chemin de fer (1862). En effet, l'étroitesse de la route de Napoléonville (actuellement avenue Saint-Symphorien, puis Wilson) par laquelle se faisait la circulation entre la gare et le centre impose la construction d'un axe plus large et de ce fait la déviation de la route impériale 167 (de Vannes à Lannion) qui passait par cette rue, puis par le quartier Saint-Patern pour pénétrer dans l'intra-muros par l'étroite et tortueuse rue Saint-Nicolas. Le projet est approuvé en 1862. Un pont est construit sous le passage de la nouvelle voie afin de relier la rue de l'Amitié (actuellement rue de la coutume), desservant l'abattoir et le faubourg de la Boucherie, au quartier Saint-Patern où transitait l'essentiel du trafic de la ville. Cette avenue reste pendant longtemps une simple voie de communication dépourvue de toute construction et bordée par des champs et des marécages. Elle est plantée en 1865 de marronniers à partir de la rue du Mené (actuellement place Joseph Le Brix) jusqu'à la place où se trouvait l'octroi. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, elle reste peu urbanisée mise à part l'implantation de la Banque de France et de quelques rares immeubles particuliers.

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Adresse

avenue Victor Hugo

-

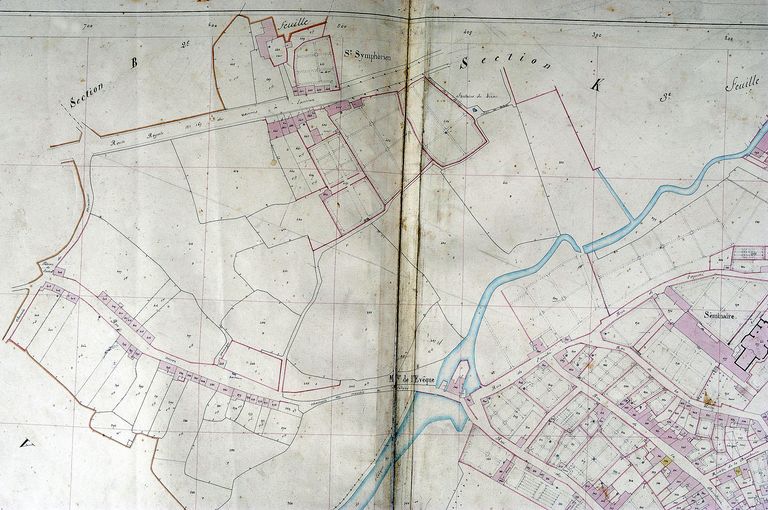

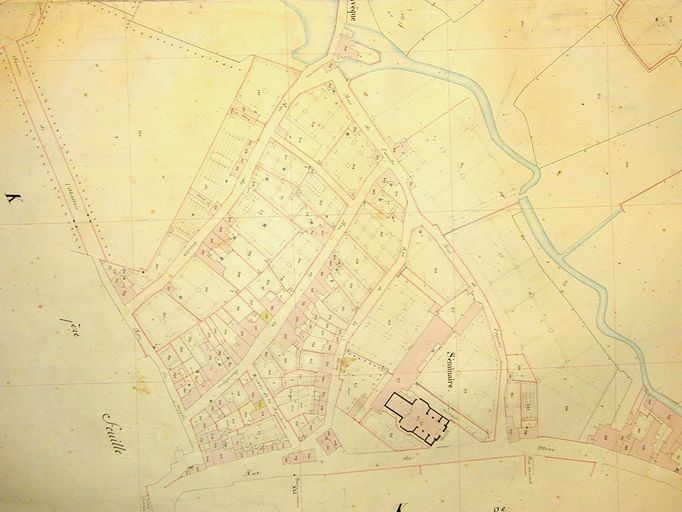

Cadastre

1980

AN non numéroté ;

1980

AO non numéroté ;

1980

BR non numéroté ;

domaine

public

-

Dénominationsavenue

-

Parties constituantes non étudiéesmagasin de commerce, brasserie, immeuble de bureaux, garage de réparation automobile, hôtel de voyageurs, édifice commercial, bureau d'octroi, hôtel, maison, immeuble

Cette rue est une voie principale, traversante, destinée à acheminer les voyageurs de la gare vers le centre ville. Dessinée par l'architecte Marius Charier en 1862 en surcharge sur les plans d'alignement de 1841, elle est achevée en 1864. C'est le préfet Poriquet, très inspiré par la pensée Hausmanienne qui fait étudier, dès 1860, ce projet ambitieux. En effet, l'étroitesse des rues de la Fontaine et de Napoléonville (actuellement avenue Saint-Symphorien) par laquelle se faisait la circulation entre la gare et le centre intra-muros (à travers le faubourg Saint-Patern et l'étroite rue Saint-Nicolas) impose la construction d'un axe plus large et de ce fait la déviation de la route impériale 167 (de Vannes à Lannion) qui passait par ces rues. La démolition de l'ancienne préfecture installée dans le château de Motte au même moment était une opportunité. Il suffisait de dévier la route 167 pour créer un axe rectiligne reliant la gare à la nouvelle rue ouverte sur les jardins de l'ancienne préfecture. Le projet est approuvé en 1862. Un pont fut construit sous le passage de la nouvelle voie afin de relier la rue de l'Amitié (actuellement la rue de la Coutume) desservant l'abattoir et le bas-quartier de la boucherie au quartier Saint-Patern où transitait l'essentiel du trafic de la ville. La nouvelle avenue reste pendant longtemps une simple voie de communication dépourvue de toute construction et bordée par des champs et des marécages. Elle est plantée en 1865 de marronniers à partir de la rue du Mené (actuellement place Joseph Le Brix) jusqu'à la place où se trouve l'octroi. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, elle reste peu urbanisée mise à part l'implantation de la Banque de France et de quelques rares immeubles particuliers. Initialement dénommée avenue de la Gare ou parfois avenue Billault car prolongeant cette dernière, elle est rebaptisée par un décret de 1885 par la municipalité républicaine de l'époque 'avenue Victor Hugo'.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1862, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

Large avenue rectiligne, reliant le quartier de la gare à la rue du Mené, en traversant une partie du quartier de la gare, la prairie Saint-Symphorien et l'ancien faubourg du Mené. Une partie de son tracé dans la partie basse de la prairie, est construit en remblais. Un pont permet d'enjamber la rue de la Coutume.

-

Statut de la propriétépropriété publique

Six immeubles et 16 maisons ont été repérées sur l´avenue dont les périodes de construction s´étalent des années 1885 (Banque de France) aux années 1930 (n°50, 64), la grosse majorité des constructions se faisant cependant au début du siècle. Le parcellaire est de dimensions variables selon que l´édifice possède ou non un espace libre postérieur. Un seul hôtel particulier est établi en retrait de la rue, celui d´Achille Martine, qui possédait outre la cour antérieure, un parc postérieur donnant sur la rue Madame Lagarde sur lequel il édifia par la suite une maison. Deux autres maisons sont construites en coeur d´îlot : si la première (n°59) est sans doute à mettre en lien avec l´édifice sur rue qui l´accompagne, la position de la seconde (n°49) n´a pas pour l´instant d´explication. On notera également la position perpendiculaire à la rue avec jardin antérieur du n°45, lié à sa parcelle d´angle A l´exception du n°33, à étage de comble, les immeubles sont tous dotés de deux ou trois étages carrés. Nombre de maisons et d´immeubles apparaissent aujourd´hui avec une mise en oeuvre en moellon, mais tous étaient enduits et ont été désenduits suivant la mode des années 1970. Pour les maisons, le type ternaire, avec onze cas, prédomine dans les élévations ; soulignons la maison n° 49 en coeur d´ilôt doté de pavillons latéraux carré. Cette composition généralement liée à un édifice important produit ici un effet limité, les ouvertures étant en brique, les dimensions de l´édifice modestes. On note également une maison à plan en L bâtie dans les années 1930 : l´angle sur rue s´agrémente d´un balcon d´angle couvert en hors-oeuvre.

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales du Morbihan : S 449

A. D. Morbihan. S 449. 1860. Rapport de la commission d'enquête sur le détournement de la route n° 167.

-

Archives départementales du Morbihan : 3 O 2180

A. D. Morbihan. Série 3 O 2180. 4 février 1879, 22 juin 1885, 26 mai 1897, 20 décembre 1895 : décret approuvant de nouveaux noms de rues.

Bibliographie

-

DECKER, Francis. Vannes à la Belle-Epoque, souvenirs de mon enfance. Archives municipales de Vannes, 1997.

p. 9 -

LE FEVRE Christophe. Vannes et le chemin de fer 1853-1914. Mémoire d'histoire. Université catholique de l'Ouest. 1998.

p. 90 -

THOMAS-LACROIX, Pierre. Le vieux Vannes. Malestroit, presses de l'Oust, 2e édition, 1975.

p.70

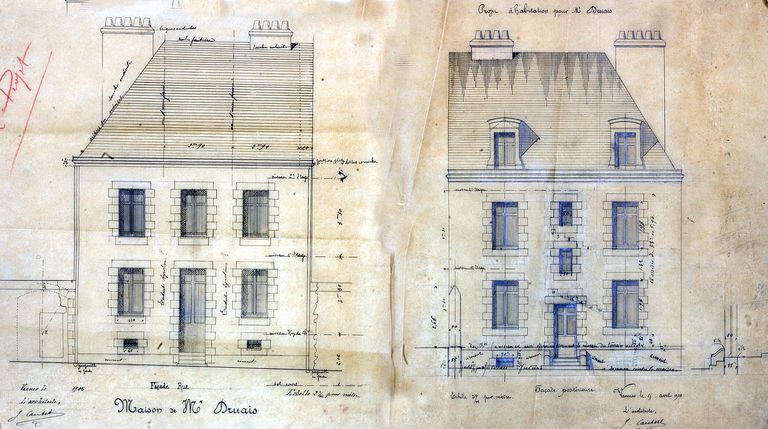

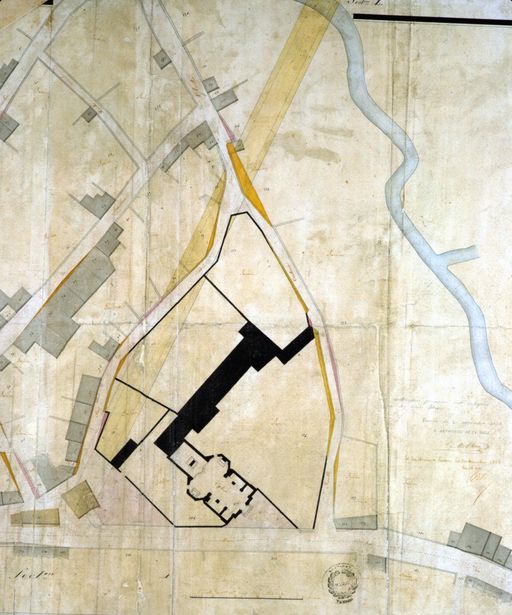

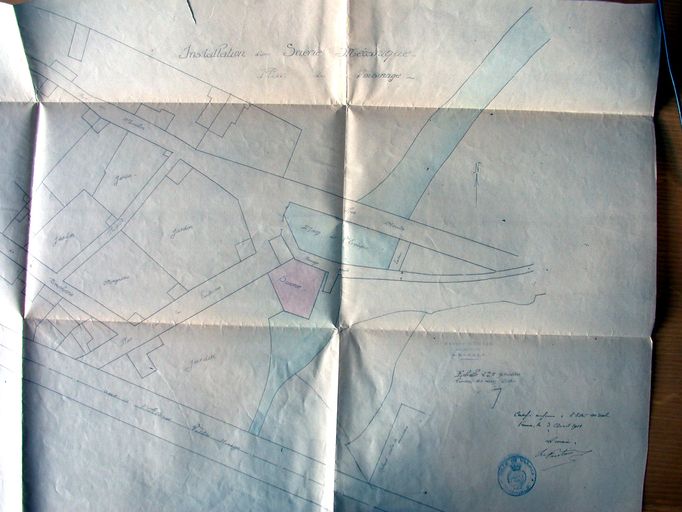

Documents figurés

-

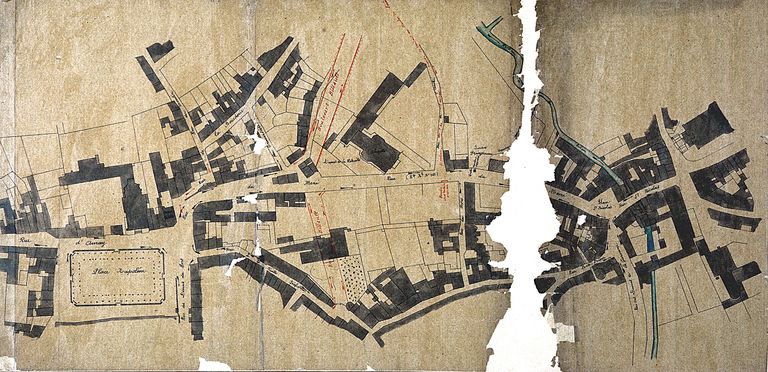

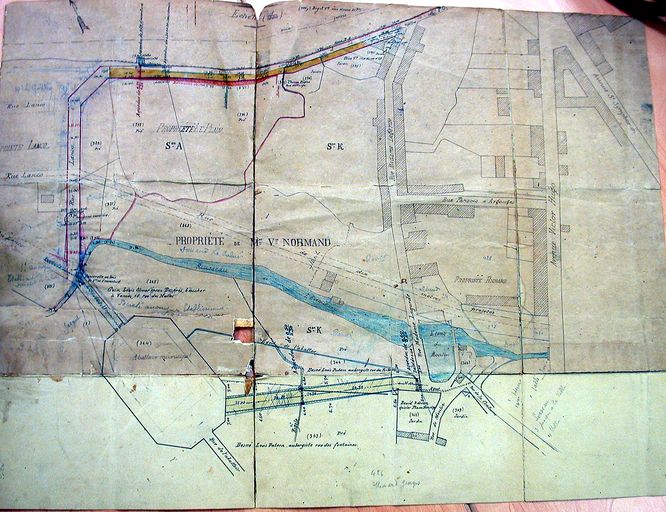

Archives départementales du Morbihan : S 449

A. D. Morbihan. S 449. 25 février 1861. Plan de la future route 167, coupant la cour du séminaire jusqu'à la rue du Mené.

-

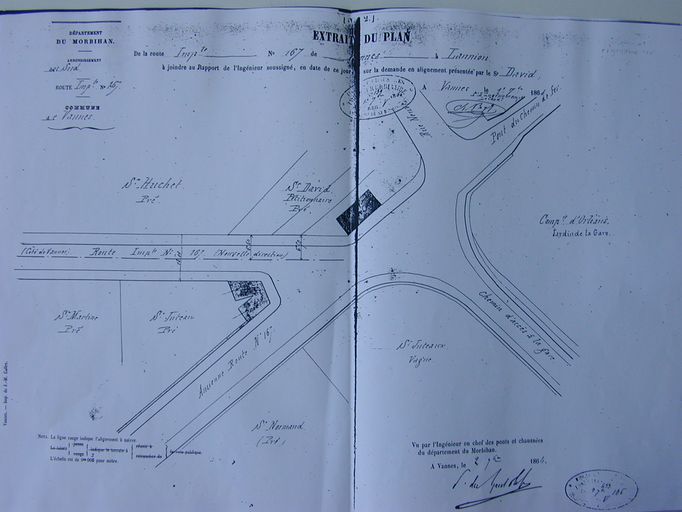

Archives départementales du Morbihan : S 1552

A. D. Morbihan. Série S. S 1552. 1er septembre 1864. Plan du carrefour de la gare.

-

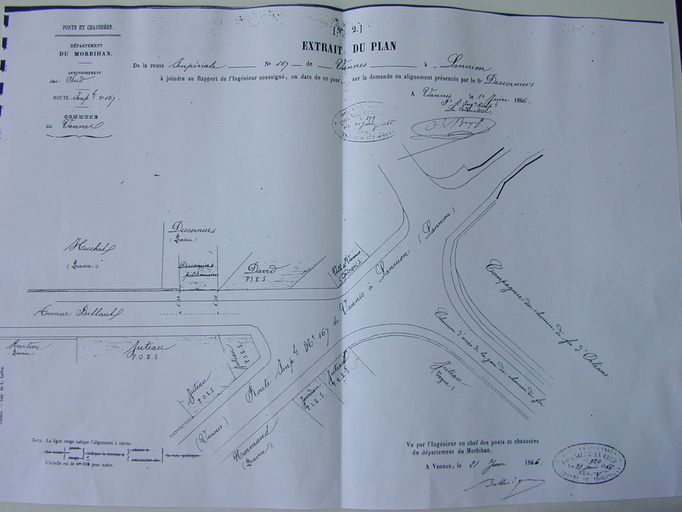

Archives départementales du Morbihan : S 1552

A. D. Morbihan. S 1552. 21 juin 1866. Plan du carrefour de la gare.

-

Archives départementales du Morbihan : 3 FI 262

A. D. Morbihan. 3 Fi 262. Album Thomas-Lacroix.

Contient

- Brasserie, 51 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Bureau d'octroi, 1 place des Anciens combattants en A. F. N. (Vannes)

- Chantier Le Guen, puis usine textile Etablissements Presles, puis Imprimerie ouvrière vannetaise, 47 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Edifice artisanal dit entreprise de bâtiments Paul Grandeau, puis Auguste Richard, puis Le Gohlès, rue François d'Argouges ; avenue Victor Hugo (Vannes)

- Garage de réparation automobile Béquignon, 6 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Garage de réparation automobile dit garage Marquet, 4 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Garage de réparation automobile, 48 avenue Victor Hugo (Vannes)

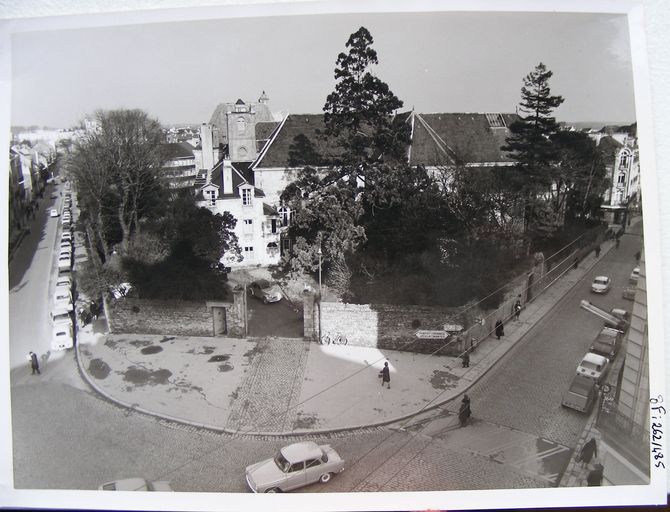

- Hôtel Martine, actuellement banque de France, 55 avenue Victor Hugo (Vannes)

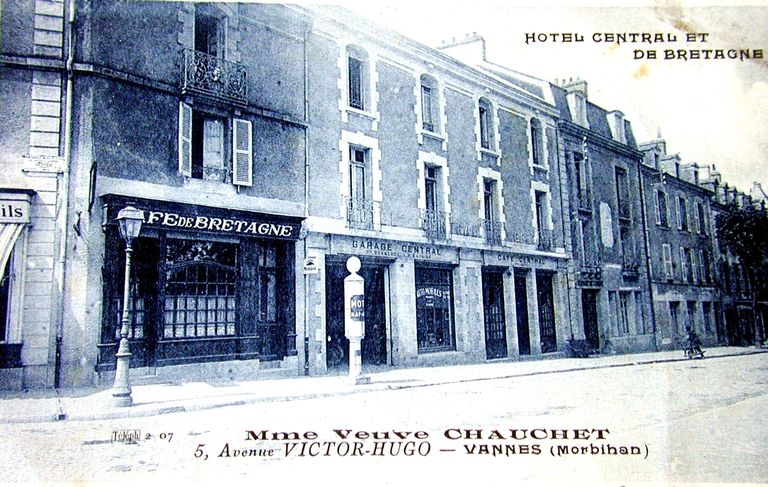

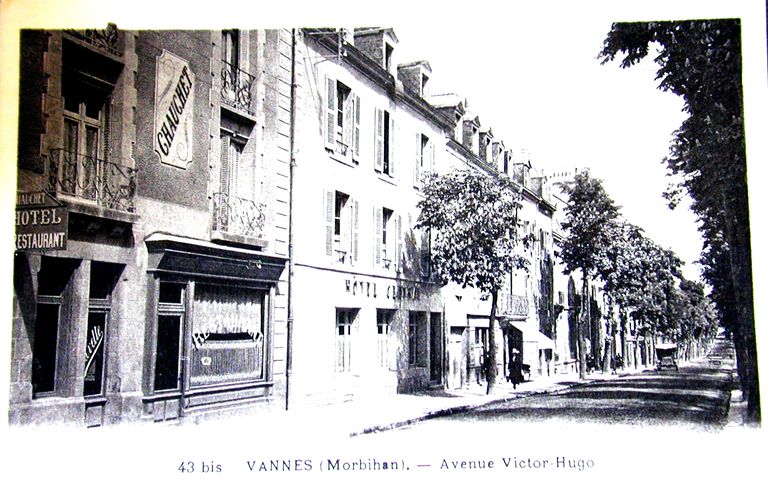

- Hôtel de voyageurs dit Hôtel Central puis Hôtel Central et de Bretagne, 3, 5, 7 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Hôtel de voyageurs dit Hôtel de Bretagne puis Hôtel Central et de Bretagne, 1 avenue Victor Hugo ; place Joseph Le Brix ; rue Traversière (Vannes)

- Immeuble de bureaux EDF GDF, 22 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 19 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 21 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 29 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 33 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 40 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 43 avenue Victor Hugo ; rue François d'Argouges (Vannes)

- Immeuble, 51 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 53 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 59 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Immeuble, 9 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison dite entreprise de déménagements Dubreuil, 31 avenue Victor Hugo ; rue de la Coutume (Vannes)

- Maison, 11 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 15 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 17 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 27 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 35 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 37 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 39 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 41 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 42 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 45 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 49 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 50 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 52 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 56 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 58 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 59 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 61 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison, 63 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maison? 13 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Maisons jumelles, 68, 66 avenue Victor Hugo (Vannes)

- Manoir de Coëssial, puis séminaire, puis couvent des Dames de la Retraite du Méné et église paroissiale du Méné, rue Victor Hugo, rue de la Coutume, rue du Mené (Vannes)

- Scierie ; usine de fabrication de matériaux de construction dite Bois du Nord et du Pays Henri Ducroquet, 13 avenue Saint-Symphorien ; avenue Victor Hugo ; rue Olivier de Clisson ; rue des Quatre frères Créac'h (Vannes)

- Série de deux maisons, 64, 64 bis avenue Victor Hugo (Vannes)

- Édifice commercial, 19 avenue Victor Hugo (Vannes)

Architecte