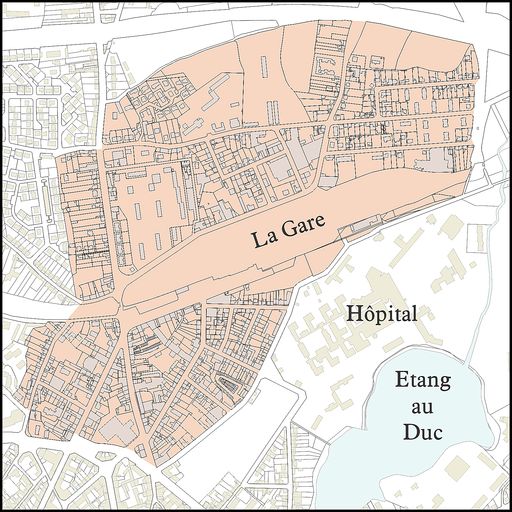

Le quartier de la gare se définit spatialement au nord de la ville, et se développe successivement au sud, puis au nord de la gare.

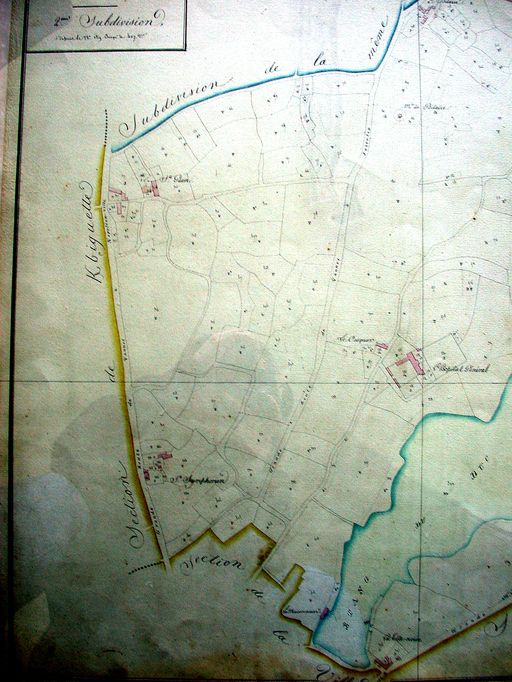

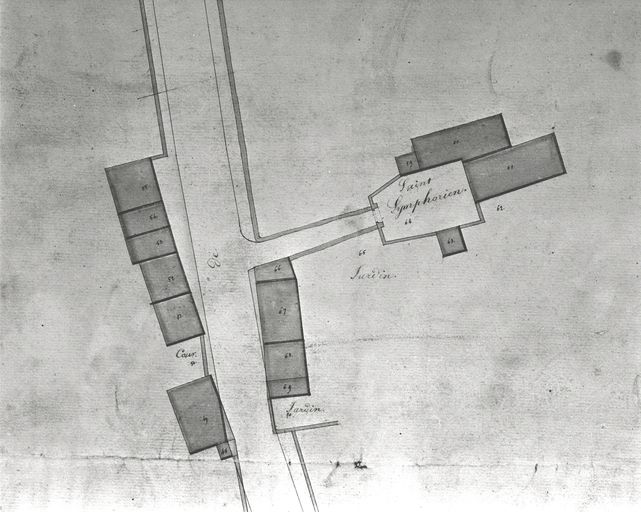

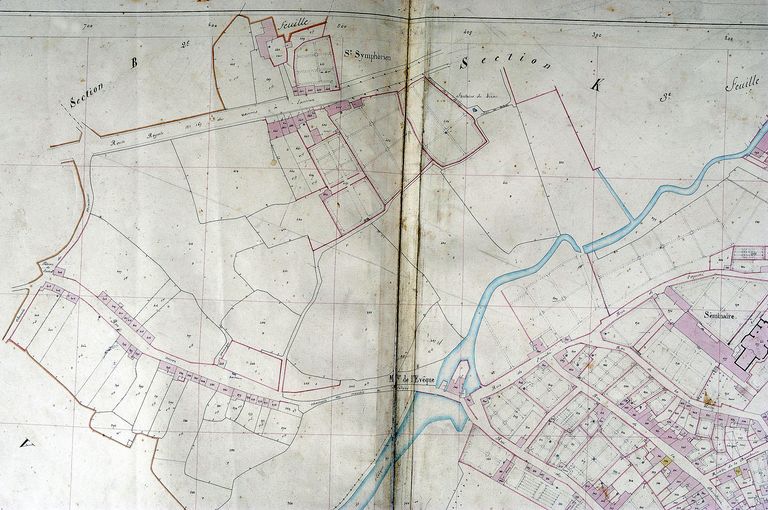

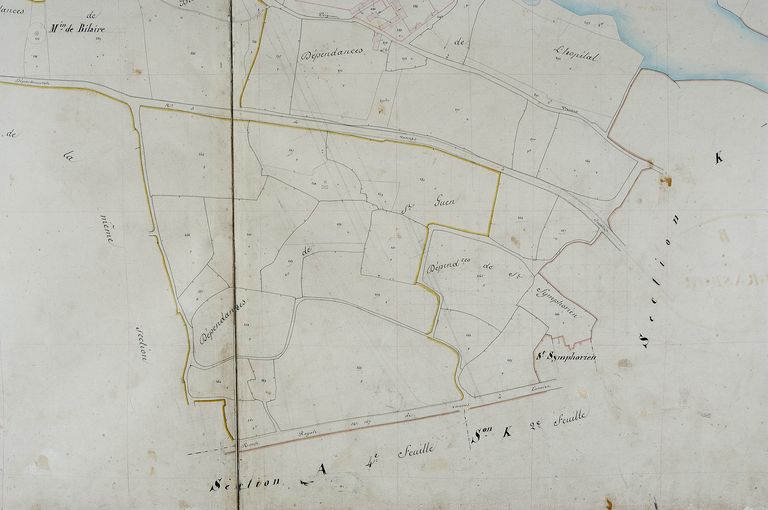

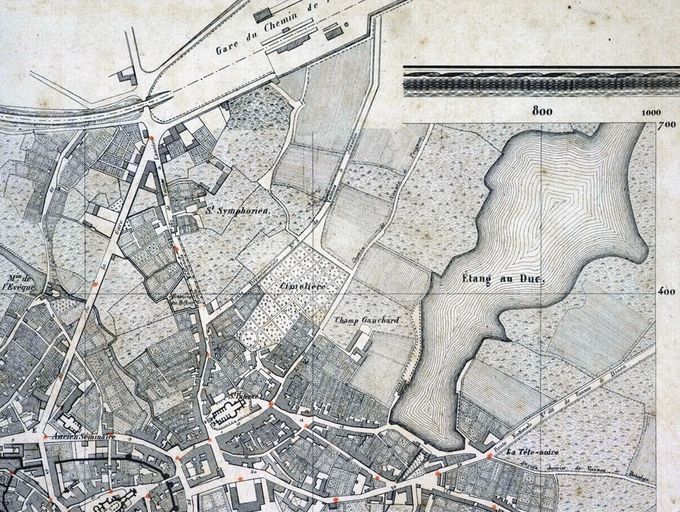

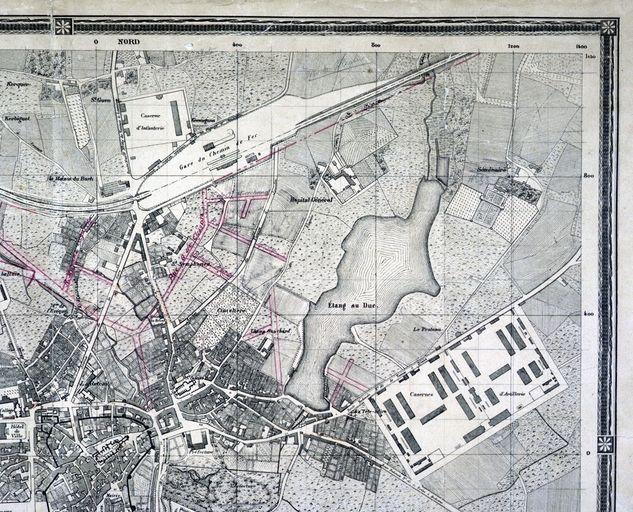

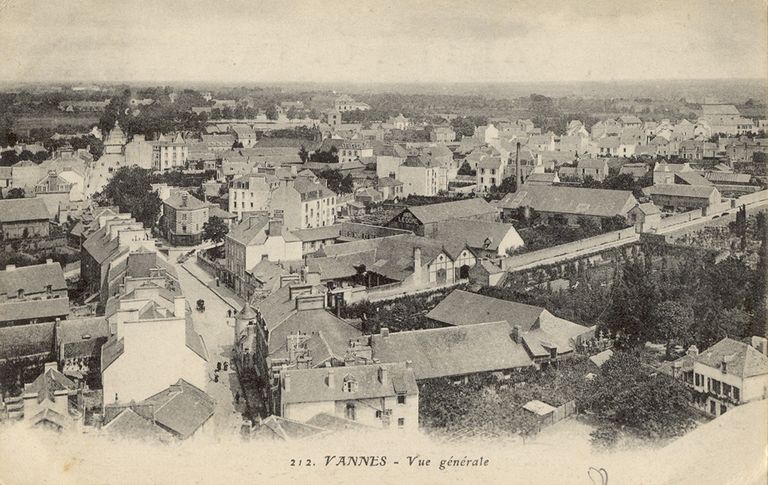

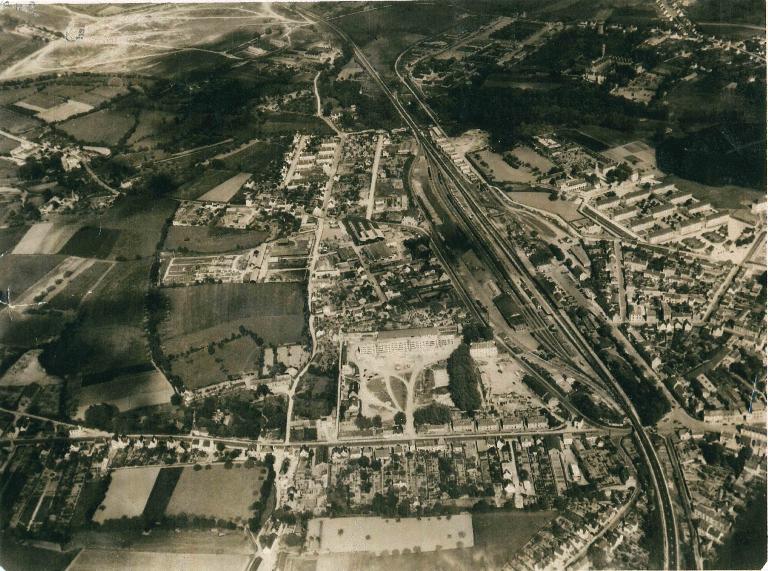

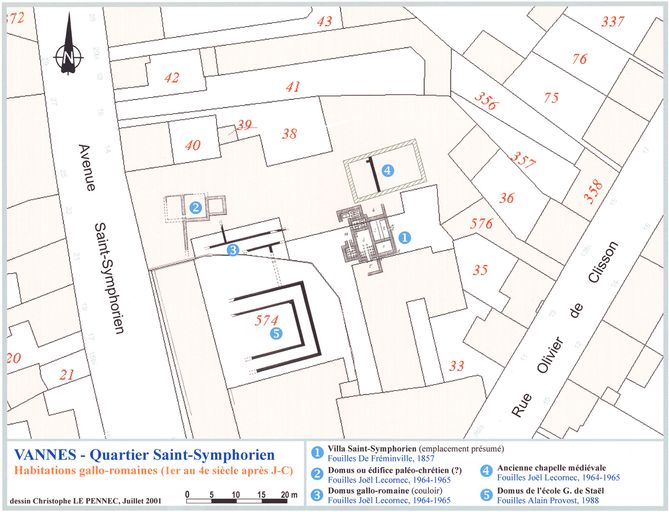

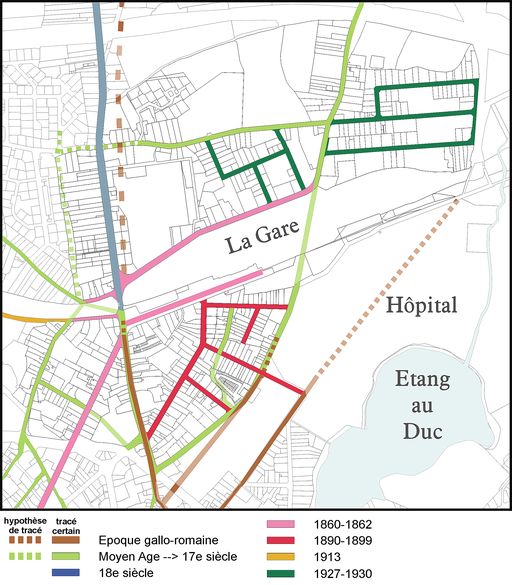

Le tracé de la voie ferrée sur le territoire de la commune de Vannes adopté en 1857, se situe initialement, selon les recommandations émises par la commission préfectorale, à l'écart de l'agglomération (à 100 m. de toute habitation), à Saint-Symphorien, au débouché du faubourg Saint-Patern et coupe la route de Pontivy. Outre les implications économiques s'y attachant qui vont susciter la création d'une zone à vocation artisanale, ce tracé délimitait entre la ville et la voie ferrée un espace vide, qui ne demandait qu'à s'urbaniser. Un premier lien est créé entre la gare construite en 1862 et la rue du Mené, la rue Victor Hugo, qui reste encore l´axe privilégié des échanges entre la ville close et la gare. En effet, le lien ancien, l'avenue Saint-Symphorien, ne pouvait être utilisée car elle faisait passer la totalité du trafic par le faubourg Saint-Patern et les très étroites rues de la Fontaine et Saint-Nicolas.

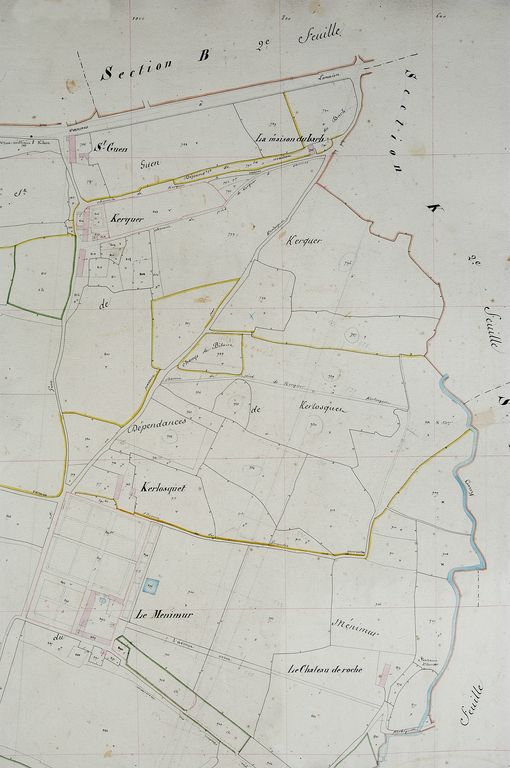

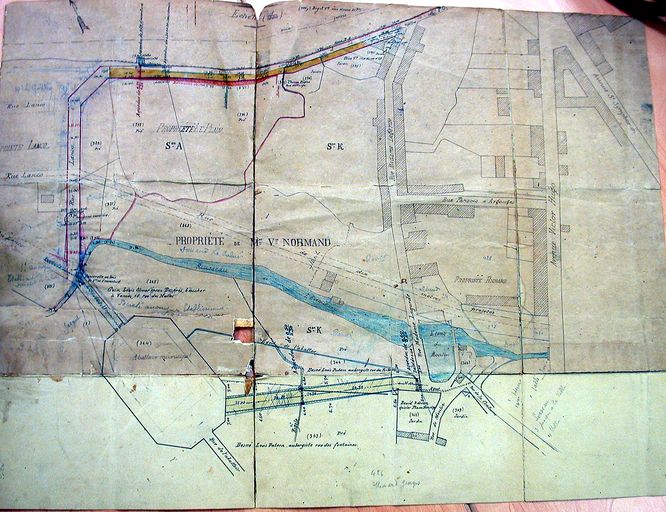

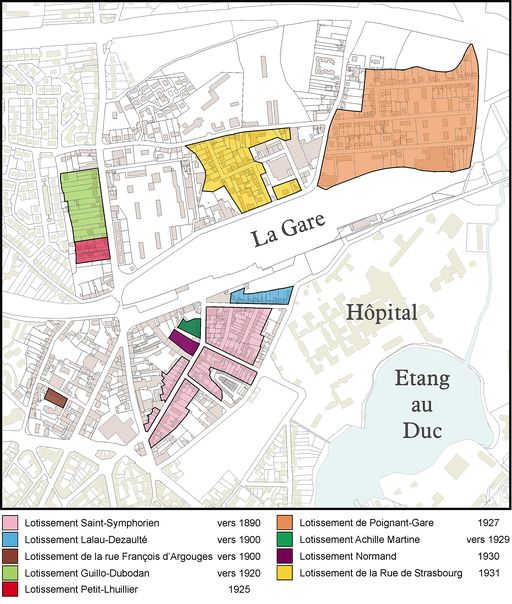

Les premières constructions interviennent le long des axes desservant la gare. Dans un rapport daté du 4 décembre 1865, l´ingénieur des Ponts et Chaussées mentionne que « des demandes d'alignements sont journellement adressées pour établir des constructions le long de la route impériale n° 167 et du chemin d'accès à la gare de voyageurs ». Le chemin de la gare reste privé jusqu´en 1874, date à laquelle il est cédé par la compagnie à la ville qui le classe en voie urbaine en 1876. Pendant une trentaine d´années environ, le territoire est peu construit. Cependant, l´installation de plusieurs grosses entreprises sur l´avenue Saint-Symphorien, Ducroquet et Guérin pour le bois, Normand pour les vins en gros et la distillerie vont provoquer un bouleversement dans le paysage urbain. A partir de 1885, Ducroquet, associé dans cette opération à Guérin et Achille Martine, achète de nombreuses parcelles de terrain entre l´avenue Saint-Symphorien et l´ancienne route de Josselin (rue des frères Créac´h). Les achats s´échelonnent pendant une dizaine d´années. En 1888, les trois promoteurs signent avec la ville une convention d´ouverture de deux rues, créant ainsi un lotissement entre la rue Olivier de Clisson et l´ancienne route de Josselin (actuellement rue des frères Créac´h) ; un peu plus tard seront ouvertes les rues Abel Leroy, Audren de Kerdrel (après 1896, quoique prévue dès 1890). Puis après 1898, au nord du lotissement, les rues du commandant Marchand, Labordette, (qui régularise le tracé d'un ancien chemin rural) et l´impasse du commandant Marchand.

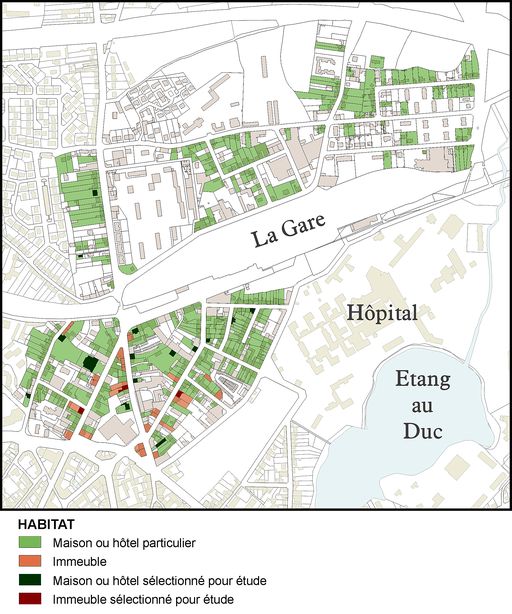

Si les premières constructions du lotissement datent du tournant du siècle, elles s´étalent jusqu´aux années 1930, en particulier sur la rive nord-ouest de la rue O. de Clisson. Les immeubles locatifs, oeuvres probables d´investisseurs, tels les n° 11 et 14 de la rue de Clisson, laissent rapidement la place à une occupation résidentielle avec la construction de maisons. Dans la rue de Clisson, probablement considérée comme plus prestigieuse, s´édifient des maisons de qualité, en alignement sur la rue, alors que dans les rues voisines s´installent des maisons plus modestes et des ateliers de petits artisans ou boutiquiers, qui n´ont pas laissé de traces.

Parallèlement, le quartier s´étend vers l´ouest : la liaison de la rue Neuve (rue Madame Lagarde) avec la rue Victor Hugo se fait par la transformation en rue en 1890 de l´ancien chemin menant à la fontaine du Bézard, afin de désenclaver le quartier des bouchers, isolé de la gare par la création de la rue Victor Hugo. Les maisons qui bordent la rue François d´Argouges au sud sont édifiées au début du siècle. L´unité architecturale de ces maisons, édifiées sur des parcelles à peu près identiques peut faire penser à un petit lotissement.

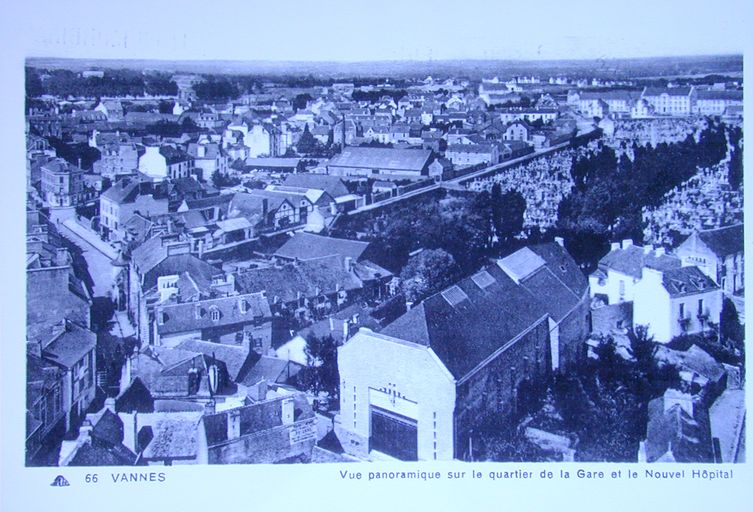

L´occupation du quartier nord de la gare sera plus tardive, à l'exception de quelques entrepôts situés au débouché de la gare de marchandises, avec sa grande halle au nord de la voie, et probablement contemporains.

La caserne de la Bourdonnaye est édifiée en 1881 ou 1883 à l´angle des rues de Strasbourg et la route Pontivy. Mais c´est surtout l´installation de l´usine de matériaux de construction La Boulonnaise qui va profondément modifier le quartier. Elle eut une existence assez brève, de 1914 à 1919. Son terrain de 6,5 hectares sera ensuite loti par les époux Lherminier. Les propriétaires de l´usine elle-même sont à l´origine du lotissement Poignant, créé en 1927 à l´est de la rue de Strasbourg, avec l'ouverture de trois rues parallèles, les rues Martine, Le Guillon et de la Gorce. Ici aussi, la construction s´échelonne sur un laps de temps assez long, des années 30 aux années 60. Sur ces terrains, de part et d'autre de la rue Achille Martine, seront édifiés deux programmes d´HBM en 1947 et en 1952 (Habitations bon marché) destinés aux sous-officiers des casernes ; ils sont aujourd'hui détruits.

Au contraire des maisons du quartier sud gare auxquelles mitoyenneté, implantation en alignement sur rue et présence fréquente d'un étage confèrent un caractère très urbain, les maisons des lotissements Poignant et Lherminier sont majoritairement isolées sur leur parcelle, parfois en retrait, souvent sans étage ce qui leur donne un caractère plus modeste.

Sur un total de 251 maisons et 32 immeubles repérés dans le quartier, 14 maisons ont été sélectionnées. Aucune n'a été choisie pour sa représentativité typologique, mais plutôt pour ses caractèristiques inhabituelles, soit en terme de qualité (31 rue Olivier de Clisson, maison de l'architecte Bardet), soit pour son exception typologique (baraques de l'impasse Wilson ou de la rue de Nomény), ou encore pour la survivance d'un caractère artisanal (7 rue Madame Lagarde, blanchisserie).

Ingénieur