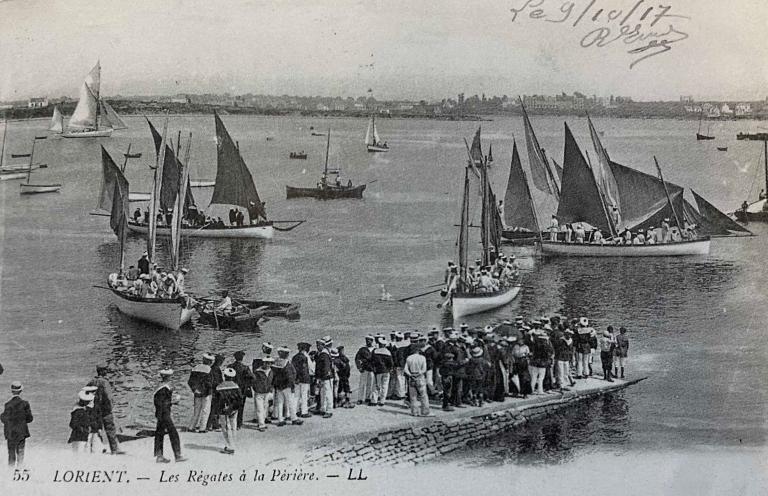

Entre quartier d'habitat et zones portuaires, une artère majeure entre la ville et ses ports

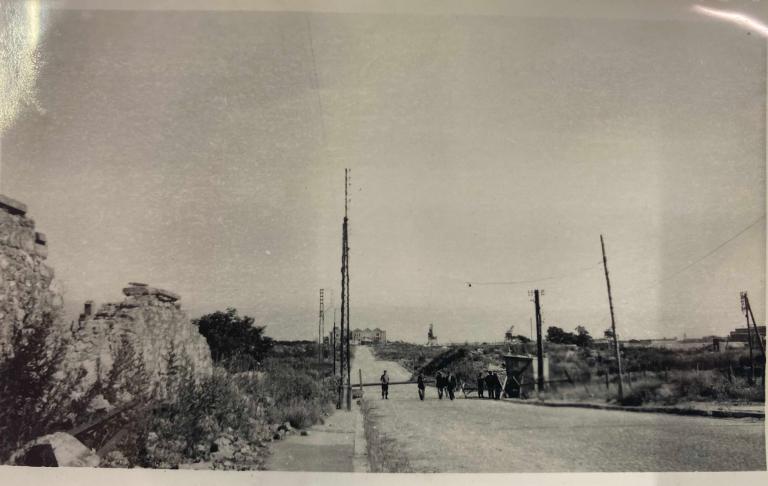

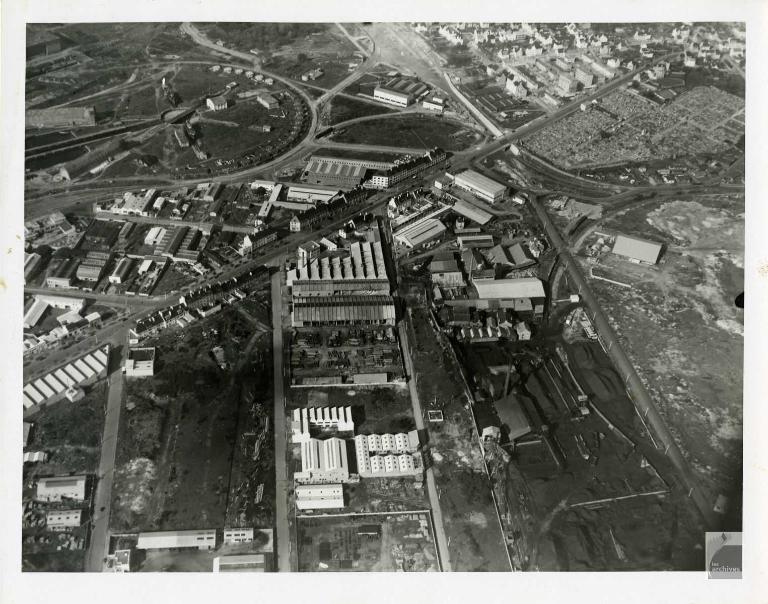

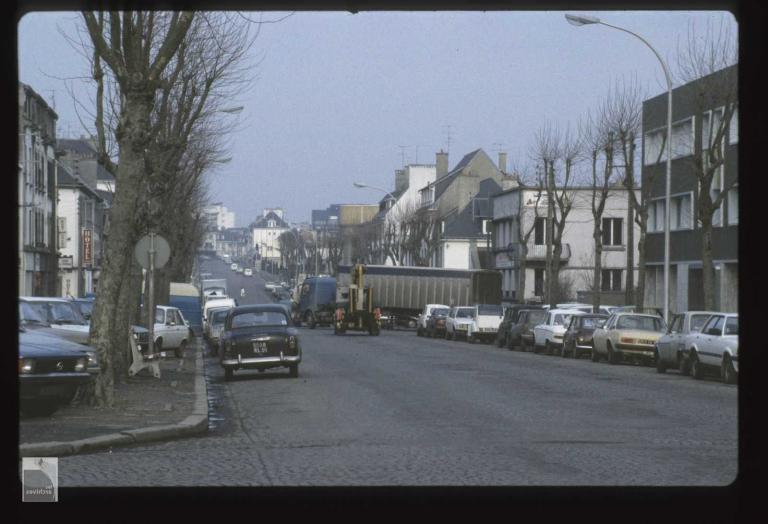

Située au sud de la ville de Lorient, l’avenue de la Perrière est l’artère principale liant le centre-ville aux ports de commerce (Kergroise) et de pêche (Keroman). D’une longueur de 650 mètres, elle structure ces deux zones portuaires telle une colonne vertébrale.

Ce quartier à la fois portuaire et urbain, mêle une diversité d’usages, de pratiques et d’activités depuis quelques années. Il suffit de regarder les premiers immeubles de la rue, côté ville : l’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne (EESAB) et l’Agence d’Urbanisme de Lorient (AUDELOR). Ils occupent les anciens locaux de l’ usine de peinture Lappartient. Plus loin, sur un même secteur contraint, on peut trouver des immeubles d’habitations à proximité de grands silos de stockage agro-alimentaire et de hangars.

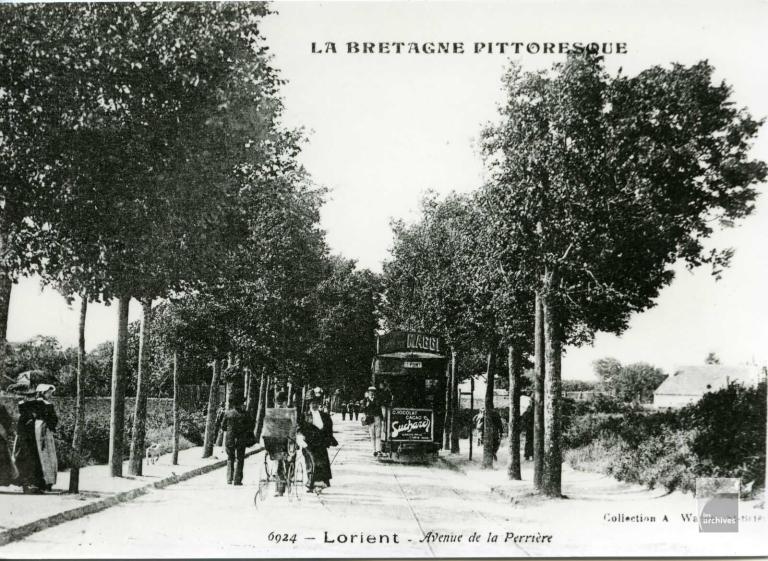

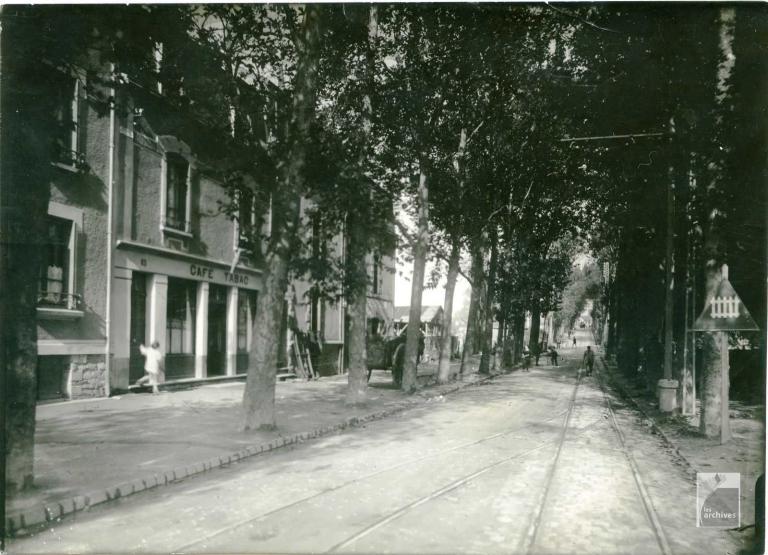

C’est le long de la chaussée centrale que tout s’organise. La route est bordée par des places de stationnement adjacentes, d’une contre allée et d’une piste cyclable. Les espaces de cheminements piétons se caractérisent par de larges trottoirs, sur lesquels s’installent des terrasses de restaurants et de cafés. L’alignement de platanes sépare la chaussée de la zone piétonne, reprenant l’allée de tilleuls qui bordait l’avenue Sainte-Catherine auparavant.

Cet aménagement marque le paysage. Il rend un effet de perspective qui aboutit sur le port de pêche et la rade. On remarque également la présence de balises latérales, jalonnant l’avenue jusqu’à la rue du Bout du Monde. Ces balises matérialisent l’entrée vers le port de Keroman, guidant les conducteurs comme des navigateurs à travers un chenal maritime. Plusieurs segments de route conservent l’ancien revêtement composé de pavés, notamment au sud de l’avenue et au niveau de certaines intersections. Son recouvrement en bitume est le fait des réaménagements successifs de la rue. Au sud de l’avenue, friches et rideaux baissés de magasins ou d'entreprises renvoient une image de déclin, d’une dynamique qui relèverait du passé. D’ailleurs les graffs aux motifs maritimes, aux créatures fantasmagoriques s’invitent sur ces murs, ici ou là.

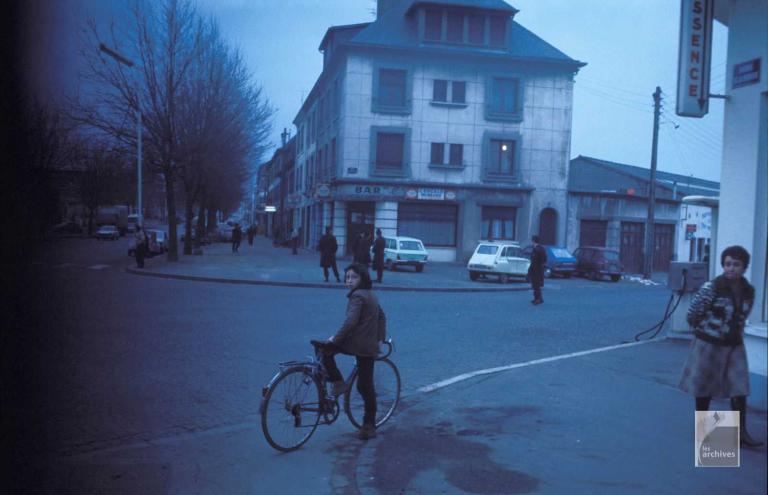

L’observation sensible de ces 650 mètres révèle pourtant des contrastes. L’activité des restaurants et bars entretient toujours la fonction traditionnelle de « cantine » pour les professionnels des ports de pêche et de commerce. Si les nuits à la Perrière sont désormais silencieuses, les journées sont rythmées par les dynamiques portuaires et industrielles toujours intenses.

Quant aux graffeurs, ils trouvent dans ce secteur portuaire le lieu idéal pour exprimer leurs inspirations artistiques. Ces fresques sont souvent réalisées avec l’accord, voire à la demande des propriétaires des locaux. La présence de cette « contre-culture » s’exprime aussi par la présence, ces toutes dernières années, de salons de tatouages.

Un quartier en mutation entre influences portuaires et urbaines

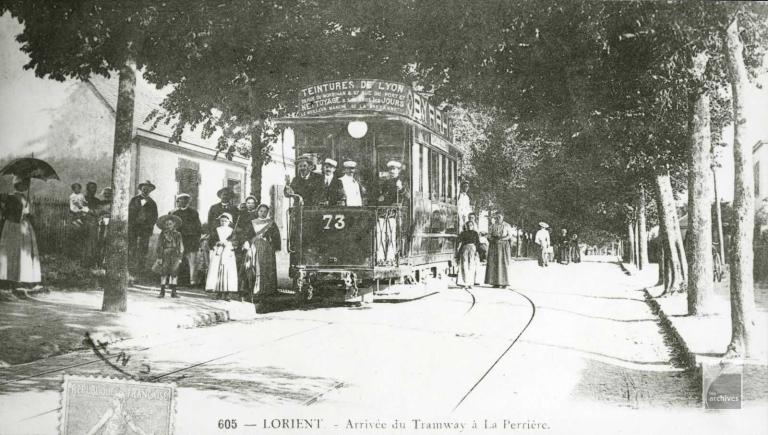

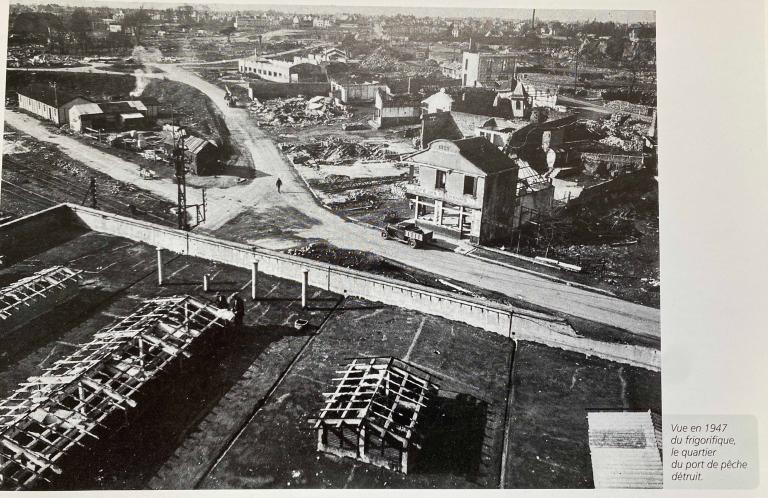

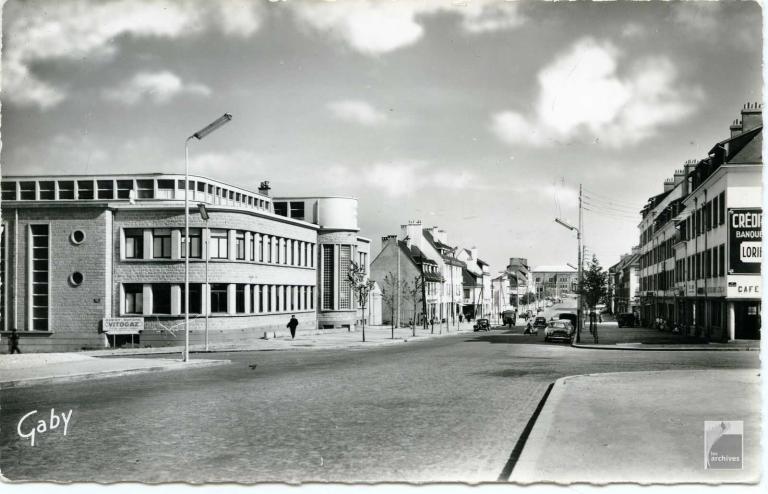

L’avenue de la Perrière est empreinte d’un riche héritage culturel et historique (le bâti de la fin des années 1940 et 1950 par exemple).

Située à la rencontre de deux ports, l’avenue de la Perrière se trouve au cœur d’une zone d’activité restreinte et en constante évolution. Pour se renouveler, les ports de pêche, de commerce et plus récemment le pôle de course au large nécessitent de l’espace pour l’implantation de nouvelles entreprises. On assiste alors à la démolition de bâtiments emblématiques de l'histoire du port et de l'architecture des années 1950 pour la construction de nouveaux locaux : ancien frigorifique plus communément nommé la Glacière (détruite en 2022) ou de l’immeuble Kolorian (Architecte Rogé Beauvir, 1950, détruit en 2015).

La question du patrimoine s’efface alors dans ce contexte de mutation et de rénovation des infrastructures et bâtiments. Pourtant un paradoxe ! On note dans le même temps la présence forte de parcelles en friches. Celles-ci créent un sentiment d’abandon, diffusent l’idée d’une faible activité du port de pêche. Elles questionnent cependant les problématiques de gestion foncière. S’invite un troisième enjeu, celui de la sobriété écologique et foncière. Ce triple enjeu de préservation de l’héritage bâti, de sobriété environnementale et de préservation des réserves foncières disponibles pourrait soutenir la requalification du bâti existant inutilisé et guider les programmes de densification et de développement des activités portuaires.

Enfin, la question des mobilités est évidemment prégnante pour cette artère liant ville et ports : flux de camions importants, stationnements de la voitures et véhicules de livraisons, engins de manutention, transports en commun, mobilités douces doivent cohabiter et satisfaire la diversité des usages et fonctionnalités économiques de cette zone urbaine active. Les futurs programmes d’aménagement du quartier devront s’en saisir.

Par exemple, si les croisements en épingle liant l’avenue de la Perrière aux axes secondaires ont été, originellement, dessinés ainsi pour faciliter les manœuvres des poids lourds desservant les ports, le gabarit croissant des camions actuels induit un rabotement progressif des angles du bâti, ce qui peut interroger quant à la préservation et la gestion de l’espace public du quartier.

Chargé d'étude - recensement patrimonial maritime à Lorient Agglomération