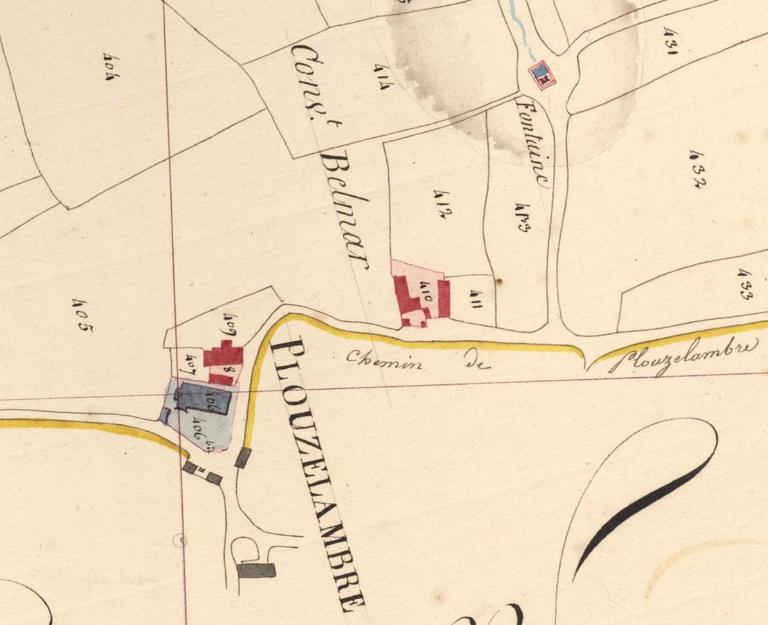

L'ossuaire fait partie constituante de l'ensemble ecclésial regroupant calvaire, église, clôture du placître, cimetière et presbytère. En règle générale, les ossuaires sont bâtis au sud-ouest de l'enclos comme ici à Plouzélambre. L’ossuaire est également appelé "reliquaire".

Au Moyen Age, les morts étaient enterrés à l'intérieur de l'église selon à un protocole bien établi : les nobles suivant le "droit de sépulture", les ecclésiastiques et les notables grâce à leurs dons, se réservaient les places au plus près du chœur et du maître-autel. Lorsque la place vint à manquer à l'intérieur de l'église, on eut recours à un édifice spécifique destiné au dépôt des ossements : c'est l'ossuaire. L'ossuaire peut également être adossé à l'église elle-même comme à Plufur : il s'agit alors d'un "ossuaire d'attache".

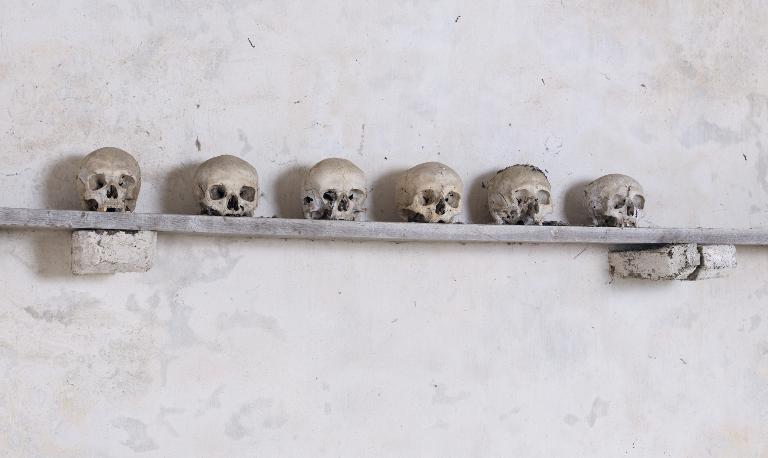

Au cours du 17e siècle, le placître s'est progressivement transformé en cimetière. Les reliques des défunts étaient régulièrement prélevées du cimetière pour être déposées dans l'ossuaire. Cette pratique permettait d'inhumer de nouveaux défunts dans l'église ou dans le cimetière. A Plouzélambre, si le dallage de l'église a été refait dans la seconde moitié du 18e siècle, on note cependant la présence de pierres tombales anciennes sous le porche. L’ossuaire rappelle aux fidèles leur destinée mortelle.

De par l'analyse stylistique du décor d'arcatures, l'ossuaire de Plouzélambre est datable du 15e siècle. Il peut être considéré comme l'un des plus anciens de Bretagne avec celui de Lanvellec. C'est un joyau du Moyen Âge tardif et du gothique breton. Pour évoquer les ossuaires bretons, on cite souvent l'exemple de Pleyben (29) dont l'ossuaire de style gothique flamboyant est daté du milieu du 16e siècle. A La Roche-Maurice (29), l’ossuaire - daté de 1639-1640 - passe pour être l'un des plus grands de Bretagne.

L’ensemble paroissial de Plouzélambre - dont l'ossuaire - est classé au titre des Monuments historiques depuis 1993. Propriété de la commune, l’ossuaire a été restauré en 1994-1995.

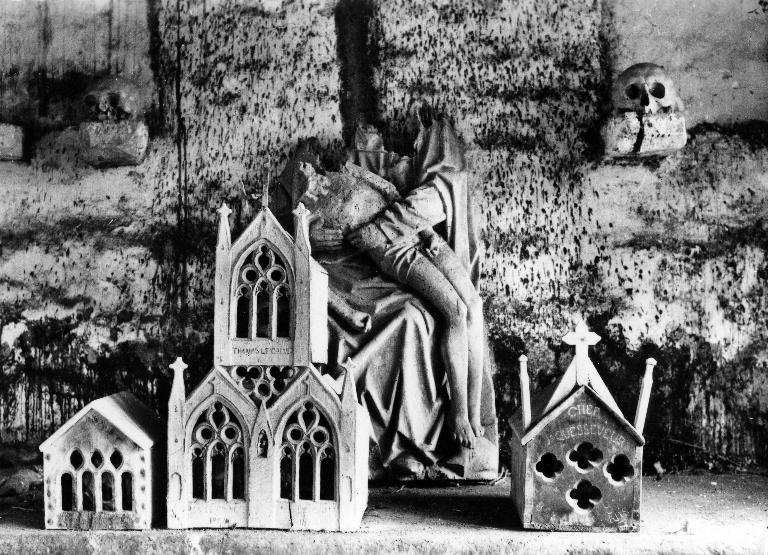

Le "trésor" de Plouzélambre : une boite à crâne triple

Une boite à crâne triple est conservée dans la secrétairerie située au-dessus du porche monumental de l'église. Elle se trouvait originellement conservée dans l’ossuaire (des cartes postales en témoignent). Elle renferme les crânes de Mathurin Le Calvez, laboureur à Plouzélambre, décédé le 10 octobre 1864, à l’âge de 56 ans, Thomas Le Calvez, laboureur, décédé le 7 août 1869, à l’âge 25 ans, fils de Mathurin Le Calvez, et de Jacquette Le Cam, ménagère, décédée le 30 juin 1870, à l’âge de 48 ans, épouse de Mathurin Le Calvez.

Tout en conservant l'identité du défunt, les boîtes à chef servaient à protéger le crâne : c'est un usage le plus souvent réservé aux ecclésiastiques, aux nobles ou à des notables bienfaiteurs de l'église. Cette pratique permet d'honorer le défunt en conservant la relique la plus précieuse : le "chef", c'est à dire la tête du mort. Le décret de l'an XII (1805) sur les sépultures encadre cette pratique et autorise les familles à recueillir le crâne de leurs défunts cinq ans après leur mort. Cette pratique a cours du 16e au début du 20e siècle en Bretagne.

La cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (29) est connue pour conserver de nombreuses "boîtes à chef" d'ecclésiastiques. A Saint-Fiacre (22), c'est dans l'ossuaire que sont conservées huit "boîtes à chef". Enfin, l'ossuaire de Trégornan-en-Glomel (22) conserve toujours des ossements pêle-mêle.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.