Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Saint-Renan

-

Commune

Le Conquet

-

Dénominationsport, quai, digue

Le port du Conquet (mixte pêche-plaisance) a été transféré à la Région Bretagne par convention le 1er janvier 2017 en vertu de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le concessionnaire en est la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne Ouest.

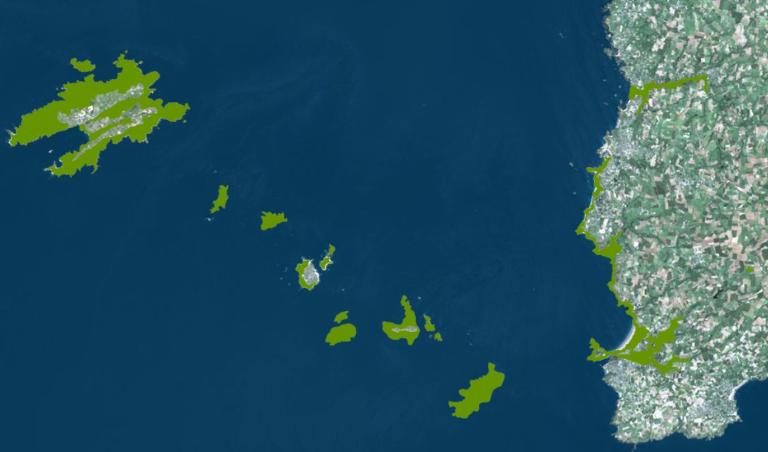

Port de desserte maritime des îles de Molène et Ouessant, il est extrêmement fréquenté durant la saison estivale, les périodes de congés et les jours fériés. Le port est aussi un marqueur patrimonial fort de la commune du Conquet adhérente à l'association "Port d'intérêt patrimonial" et membre du réseau des "petites cités de caractère".

Outre son patrimoine architectural, maritime et naturel d'exception, Le Conquet bénéficie de la proximité de sites historiques incontournables qui drainent un flot de visiteurs depuis des décennies comme l'abbaye de la pointe Saint-Mathieu ou le fort de Bertheaume (Plougonvelin).

D'autre part, depuis longtemps différents usages révélateurs de liens spécifiques à la mer cohabitent ou se sont succédés : collecte et transformation du goemon, pêche (en mer, à pied), plaisance, balnéaire (résidences secondaires, bain de mer), sports nautiques (surf, kite-surf, longe-côte, wing surf, planche à voile) et sauvetage en mer (station créée le 10 mars 1867).

L'analyse patrimoniale de ce port est à appréhender comme un élément inclus dans la ville et non comme un site qui en serait indépendant. Les patrimoines portuaires étudiés dans la présente étude sont intégrés au Secteur Patrimoine Remarquable de la commune du Conquet (SPR).

L'ensemble des patrimoines du Conquet a bénéficié d'un diagnostic patrimonial en 2018 lors de la mise en place de l'AVAP (valant SPR). Ce diagnostic est consultable en ligne.

Un site ancien à l'histoire mouvementée :

Etymologie de Conquet : Conq signifie baie ou bassin. Racine que l'on retrouve dans Concarneau ou Cancale.

Un port antique se serait situé à proximité de la ria où se trouve le port actuel. Les avis sur la situation de ce port antique diverge. Il pourrait être situé au niveau de Porz Liogan.

Le Conquet est historiquement mentionné lors du pillage de la ville par les Normands en 875. En 1207, un château est édifié par Jean Ier pour faire du Conquet le point d'attache pour des relations avec l'Angleterre. En 1295, 550 navires sont au mouillage devant Le Conquet durant la guerre entre Philippe Le Bel et Edouard Ier. La ville est assiégée et mise à sac. Pendant la guerre de cent ans, la ville, convoitée par la France et l'Angleterre est régulièrement prise par l'un et l'autre des royaumes. La population est régulièrement massacrée. 1557, Anglais et Hollandais (6 000 hommes) détruisent la ville. En 1563, face à 45 000 hommes et 8 000 chevaux, les Anglais renoncent à débarquer. 1694, la flotte anglo-hollandaise mouille en mer d'Iroise. Si un débarquement au Conquet est craint par Vauban, c'est en fait en baie de Camaret que la flotte se dirige. La bataille de Camaret, où les Anglais furent mis en échec est encore de nos jours dans les mémoires : vitraux et tableaux la représentent.

Ce rapide historique montre combien l'histoire du Conquet est liée à celle du port.

Un port à protéger :

Selon l'ingénieur Mengin, c'est bien le fait que Le Conquet soit le point d'attache des relations îles-continent "qui a conduit l'Administration à entreprendre les travaux importants récemment exécutés dans ce port." (Port du Conquet, notice par M. Mengin, ingénieur des Ponts et Chaussées, 1879).

En fait, le port est intenable lorsque les vents sont Ouest, Sud-Ouest. Il est cependant facile d'accès lorsque les vents sont cléments et sa situation est avantageuse à proximité d'un chenal très fréquenté. Ainsi, de 1771 à 1870, de nombreux projets ont été étudiés. Certains ont été requestionnés au début du 21e siècle.

Adressée en 1771 par les habitants à l'Intendant de Bretagne, une demande est transmise à Bernard, ingénieur à Landerneau qui propose le projet suivant : un môle de 113 mètres, enraciné à la pointe Saint-Christophe et une contre-jetée de 53 mètres implantée sur la rive nord.

Le môle sud aurait repris l'axe d'une ancienne jetée en pierre sèche détruite par la mer ; jetée qui semble être indiquée sur une carte de 1689 (plan de la côte aux environs du Conquet conservé à la B.N.F.).

En 1790, la demande est réitérée auprès de l'Assemblée Nationale par les notables du canton de Saint-Renan. Selon eux, "Le Conquet offre une de ces positions uniques que sans forcer la nature, on peut rendre avantageuse pour tout les bâtiments qui fréquentent les mers orageuses de l'ouest à l'atterrage de la France. [...] S'il y avait au Conquet une jetée, bâtie sur les vestiges de l'ancienne, les navires qui ne pourraient atteindre le goulet de Brest y trouveraient une relâche sure et commode."

Les projets de 1792 et 1837 sont analogues présentés successivement par les ingénieurs David puis Trouille. Le projet de ce dernier ne prévoit qu'une jetée (non réalisé pour raison budgétaire). Le projet de 1845, pour un coût de 5 000 000 francs, prévoyait de faire du port du Conquet un port de relâche pour les grands navires avec construction de grandes digues ou de brise-lames au niveau de la roche de la Louve. Cela donne au projet une portée nationale puisqu'offrant une protection aux navires en direction du port de Brest, premier port militaire à l'époque. Aucune suite n'est donnée au projet.

"S'il est sur nos côtes un travail projeté d'une utilité incontestable et reconnu comme tel depuis de longues années par le gouvernement comme par nos marins, c'est la construction au Conquet d'une jetée et d'un môle qui en deviendraient un point de relâche aussi sûr que commode." La Chambre de commerce de Brest reprend en 1856 les mêmes arguments que ceux de 1790 en insistant sur "l'impétuosité des flots et les vagues horribles".

En 1856, est présenté un projet de môle qui cette fois-ci aurait pris appui sur la pointe Sainte-Barbe. Les 650 000 francs du projet le rendent impossible à réaliser. Ce n'est qu'en 1870, que le projet est déclaré d'utilité publique (décret du 27 juillet 1870). Commencé en 1873, le môle Saint-Christophe est terminé en 1876. A proximité subsistent deux digues parallèles de pierres sèches (représentées sur la carte du port dans l'Atlas des Ports de France de 1879).

Avant la construction du môle, on ne trouve au Conquet que les cales du Drellac'h reconstruites en 1836 et complétées en 1862 par un petit débarcadère, accessible à marée basse, construit pour la somme de 2 000 francs. Le cadastre de 1841 situe le port au Drellac'h, zone plus ou moins protégée à cette époque.

Activité et trafic du port :

L'activité portuaire au milieu du 19e siècle est motivée essentiellement par celle de l'usine de produits chimiques ; la baisse d'activité de celle-ci entrainant une chute du trafic portuaire. Le Conquet est aussi un port d'exportation des pierres issues de l'exploitation de carrières. Pour ce qui est de la pêche, elle est considérée comme peu importante en 1879 : 25 bateaux de pêche pour 75 hommes sont indiqués par l'ingénieur Mengin. Et ce d'autant, qu'à la belle saison les pêcheurs partent vers l'île de Sein.

L'ingénieur évoque aussi la fonction de port d'atterrissage pour les navires d'Ouessant et Molène. La mise en place de la première liaison maritime régulière entre le continent et Ouessant date de 1880. Elle est rendue possible par l'acquisition d'un navire, "La Louise", à propulsion mécanique. A vapeur, le navire est moins dépendant des contraintes de météo et de courants que les navires à voile qui jusqu'alors effectuaient les traversées. Alors que, vers 1870, la traversée durait environ 10 heures, "La Louise" met au début du 20e siècle, 3 heures pour rejoindre Ouessant. Les liaisons vers Ouessant et Molène sont importantes en raison de la présence d'agents du ministère des armées et des services des Ponts-et-chaussées.

La desserte maritime des îles au départ du Conquet ne cesse tout au long du 20e siècle et du 21e siècle d'être une des fonctions premières du port du Conquet.

La station de pilotage et de sauvetage : un port qui vient en aide

Le quartier maritime du Conquet se compose de plusieurs stations de pilotage pour aider à la navigation dans cette zone très fréquentée et particulièrement difficile (Porsall, Ouessant, Molène, Le Conquet), et ce jusqu'en rade ou port de Brest. Le décret n°2074 du 12 décembre 1806 acte le règlement sur les services de pilotage.

Le 10 mars 1867, est créé la station de sauvetage du Conquet. Il s'agit d'une des station les plus anciennes de France. Son premier canot de sauvetage est le Mallats-Desmortiers.

Trois abris de canot de sauvetage ont été édifiés au Conquet. La modification de leur emplacement dépendant des évolutions du port et de la création des ouvrages portuaires ainsi que des aménagements facilitant l'accès à la mer.

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

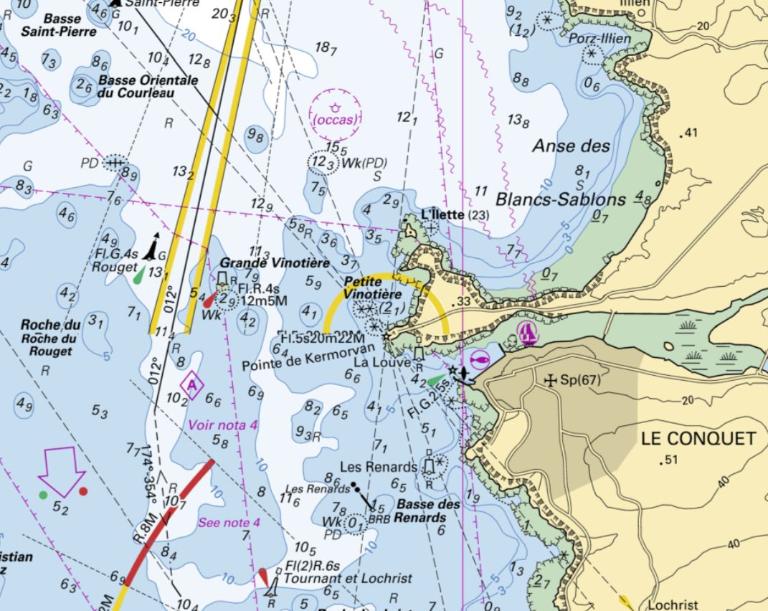

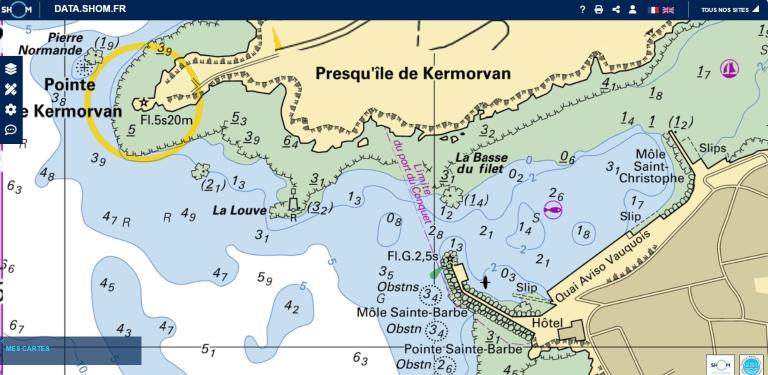

Le port du Conquet est le port régional continental situé le plus à l'ouest de la Bretagne. La ria qui l'accueille est orientée Ouest-Est. La zone de navigation est plutôt périlleuse. A proximité du chenal du Four, le port du Conquet voit son chenal d'accès compliqué par les roches de la grande et de la petite Vinotière (tourelle sur la grande Vinotière), la Normande et, au sud, la basse des Renards (bouée et tourelle).

A proximité de la presqu'île de Kermorvan, la roche La Louve reçoit une tourelle. La basse du filet se trouve plus à l'est, à l'entrée de la ria. Le phare de Kermorvan complète ce réseau de signalisation maritime.

Aux écueils, à la marée, il faut ajouter les courants dans les difficultés d'accès au port de Conquet. L'ensemble de ces éléments explique l'implantation des infrastructures existantes. L'influence de la marée se fait sentir sur l'ensemble de la ria ; infrastructures et zones de mouillage se situent à l'ouest de la passerelle du Croaé.

L'ensemble des infrastructures est implanté au sud de la ria, soit en contre-bas du bourg du Conquet. Deux cales se situent sur la presqu'île de Kermorvan.

Les zones de mouillages au nombre de trois sont réservées aux bateaux de pêche, aux professionnels et à la plaisance. L'exploitant en est la CCI métropolitaine Bretagne Ouest.

Les infrastructures et ouvrages du port du Conquet sont les suivants :

-quai et môle Sainte-Barbe,

-quai dédié au commerce (passagers), quai pêche, enrochement quai pêche ; enrochement terre-plein,

-môle et cale Saint-Christophe,

-quai glacière, cale glacière, ponton pêche,

-2 cales du Drellac'h

-rampe Guivarch

-passerelle du Croaë

A cela s'ajoute les deux anciens abris de canot de sauvetage (propriété municipale), l'actuel abri et sa cale, et la gare maritime.

Les murs de soutènement situés à Poul Conq, bien qu'appartenant à la Région, relève d'un autre type de fonction. En effet, ils ont été construits lors de l'édification de l'usine de produits chimiques.

-

Murs

- pierre maçonnerie

- béton béton armé

-

Statut de la propriétépropriété de la région, Propriété de la Région ; gestionnaire CCI ou Région ; concessionnaire CCI Bâtimentaire : selon précision dans les dossiers d'étude, propriété régionale ou communale ou privée.

-

Sites de protectionsite patrimonial remarquable, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

-

Protections

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) EPSHOM

- (c) EPSHOM

- (c) EPSHOM

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Panoramic Bretagne

- (c) Panoramic Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Bibliothèque nationale de France : GE DD-2987 (1151 A B)

Carte particulière de l'Isle et bourg du conquest faict an 1624 par J. Bachot en Bretaigne

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405850397

-

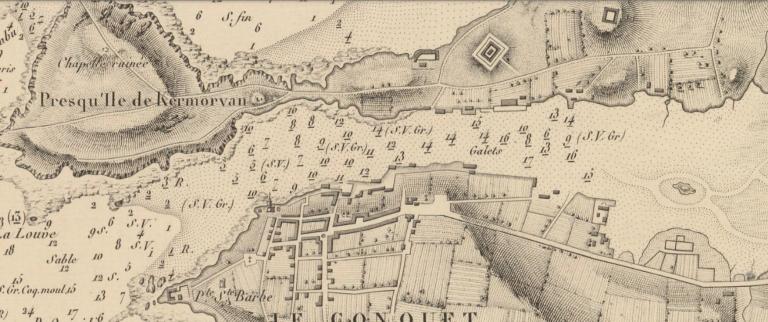

Bibliothèque nationale de France : 115 D

Le Conquet 1771-1785 : Appartient à : [Division 3 du portefeuille 43 du Service hydrographique de la marine consacrée à la carte topographique des côtes de France offrant celles de la Bretagne depuis le Mont Saint-Michel jusqu'à l'isle de Noirmoutier] ; 115 D

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42342015m

-

Archives départementales du Finistère : 4 S 17

Le Conquet 1847-1929 : travaux, occupations temporaires et locations, concessions

-

Archives départementales du Finistère : 4 S 184

Fixation, modification, des alignements des quais et rerre-pleins, location ancien abri canot de sauvetage, police du port (1921-1938)

-

Archives départementales du Finistère : 4 S 292

Phare de Kermorvan (1844-1851) ; Phare des pierres noires (1871)

-

Archives départementales du Finistère : 4 S SUP 1373-1374

4 S SUP 1373-1374 Conquet (Le) – port maritime n°12a.- 1834-1927

4 S SUP 1373 Affaires et correspondances diverses. 1838-1875 Travaux d’amélioration. 1834-1840 Construction du môle Sainte-Barbe : projet (1856-1860), documents anciens à consulter (1837-1845). 1837-1860 Construction d’un môle à la pointe Saint-Christophe : avant-projet et projet définitif (1864-1875), enquête et conférences mixtes (1868-1870), lettres et pièces diverses relatives à l’exécution (1873-1877). 1864-1877 Déplacement (1875-1877) et reconstruction de l’abri du canot de sauvetage (1888-1890). 1875-1890 Alignements. 1882-1883

4 S SUP 1374 Construction d’un môle sur la « Pierre Glissante » (1879-1883, 1912-1927). 1879-1927 Construction d’une souille pour le bateau de service. 1882 Avaries occasionnées par la tempête des 4-5 décembre 1896. 1896-1897 Travaux divers. 1901-1909 27 Modification du plan d’alignement. 1905-1916 Remplacement de la chaîne traversière. 1912 Réparation du chemin de Croaé : demande. 1919-1920 Installation de trois nouvelles chaînes traversières. 1923-1925

-

Archives départementales du Finistère : 4 S 184

4 S 184 Conquet (Le).- Travaux (1821-1897, 1909, 1920-1924, 1935, 1938), alignements et travaux divers (1871, 1876, 1904), acquisition et cession de terrains par voie d’alignement (1877, 1914), fixation (1882-1883) et modification (1915-1926) des alignements des quais et des terre-pleins, location de l’ancien abri du canot de sauvetage (1934-1935), police du port : règlement (1868), réclamation du conseil municipal (1891).

-

Archives départementales du Finistère : 4 S 184

4 S 184 Conquet (Le).- Travaux (1821-1897, 1909, 1920-1924, 1935, 1938), alignements et travaux divers (1871, 1876, 1904), acquisition et cession de terrains par voie d’alignement (1877, 1914), fixation (1882-1883) et modification (1915-1926) des alignements des quais et des terre-pleins, location de l’ancien abri du canot de sauvetage (1934-1935), police du port : règlement (1868), réclamation du conseil municipal (1891).

-

Archives départementales du Finistère : 4 S SUP 1373-1374

4 S SUP 1373-1374 Conquet (Le) – port maritime n°12a.- 1834-1927

4 S SUP 1373 Affaires et correspondances diverses. 1838-1875 Travaux d’amélioration. 1834-1840 Construction du môle Sainte-Barbe : projet (1856-1860), documents anciens à consulter (1837-1845). 1837-1860 Construction d’un môle à la pointe Saint-Christophe : avant projet et projet définitif (1864-1875), enquête et conférences mixtes (1868-1870), lettres et pièces diverses relatives à l’exécution (1873-1877). 1864-1877 Déplacement (1875-1877) et reconstruction de l’abri du canot de sauvetage (1888-1890). 1875-1890 Alignements. 1882-1883

4 S SUP 1374 Construction d’un môle sur la « Pierre Glissante » (1879-1883, 1912-1927). 1879-1927 Construction d’une souille pour le bateau de service. 1882 Avaries occasionnées par la tempête des 4-5 décembre 1896. 1896-1897 Travaux divers. 1901-1909 27 Modification du plan d’alignement. 1905-1916 Remplacement de la chaîne traversière. 1912 Réparation du chemin de Croaé : demande. 1919-1920 Installation de trois nouvelles chaînes traversières. 1923-1925

Bibliographie

-

Bibliothèque nationale de France

Ports maritimes de la France de Ouessant au Pouliguen : notice Port du Conquet, 1879

-

Région Bretagne, antenne portuaire (Brest)

CHAURIS, Louis. L'aménagement portuaire du Conquet (Finistère) : cent ans de discussion sur des projets (1771-1873) in Société archéologique du Finistère, tomme CXXVII, 1998.

-

VINCENT, Johan, MARIE, Guillaume. Diagnostic sur le patrimoine maritime culturel des communes littorales du Parc naturel marin d'Iroise et des îles comprises dans son périmètre, 2009.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

OGEE, Jean. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nantes, tome 1, 1778.

Documents figurés

-

Bibliothèque nationale de France : GE SH 18 PF 46 DIV 4 P 1 D

Plan particulier du Conquet / La Voye, Denis de (16..-1708) : Appartient à division 4 du portefeuille 46 du Service hydrographique de la marine consacrée aux ports et rivières entre l'Aber-Wrac'h et la Pointe de Saint Mathieu] ; 1 D

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435447772

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435448671

-

Bibliothèque nationale de France : GE CC-1194

Pilote français, environs de Brest, Beautemps-Beaupré, Charles-François (1766-1854), 1822

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40706197m

-

Bibliothèque nationale de France : GE SH 19 PF 46 DIV 4 P 4/1 D

Plan du port du Conquet, 1816 : Appartient à division 4 du portefeuille 46 du Service hydrographique de la marine consacrée aux ports et rivières entre l'Aber-Wrac'h et la Pointe de Saint Mathieu] ; 4/1 D

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45270222t

-

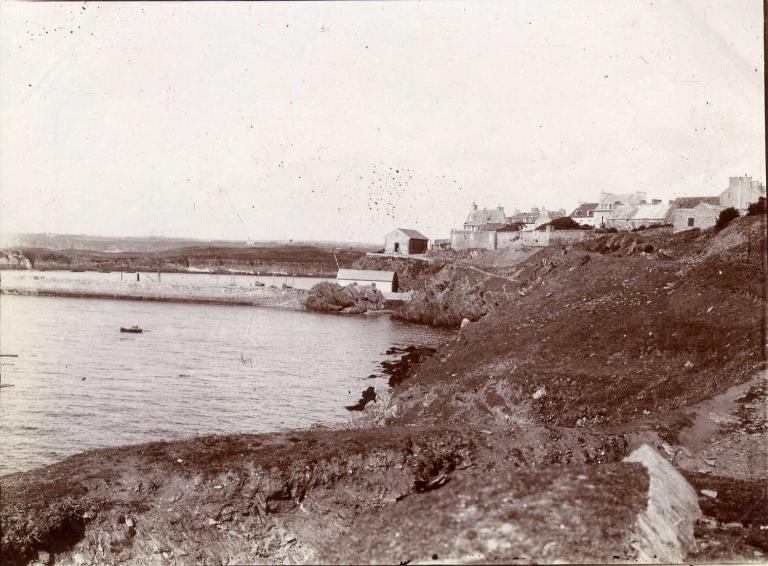

Bibliothèque nationale de France : PH125(21)A

Le port du Conquet, 1873

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45908052w

-

Région Bretagne, antenne portuaire (Brest)

Plans et coupes des infrastructures du port du Conquet

Chargée d'études d'Inventaire

Contient

- Abri de canot de sauvetage 1, puis bureau des Ponts-et-Chaussées, puis bureau du port, puis bureau de douanes, puis magasin (Le Conquet)

- Abri de canot de sauvetage 2, puis atelier de mareyage (Le Conquet)

- Abri de canot de sauvetage 3 (Le Conquet)

- Cales et quai du Drellac'h (2) (Le Conquet)

- Môle Saint-Christophe et sa cale (Le Conquet)

- Môle de la pierre-glissante, puis môle Sainte-Barbe (Le Conquet)

- Passerelle du Croaë (Le Conquet)

- Quai et cale de la glacière (Le Conquet)

Chargée d'études d'Inventaire