Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

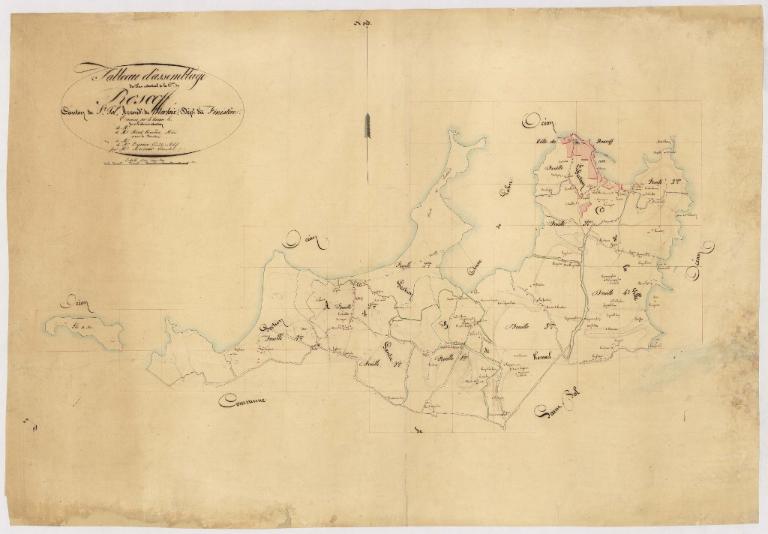

Bretagne - Saint-Pol-de-Léon

-

Commune

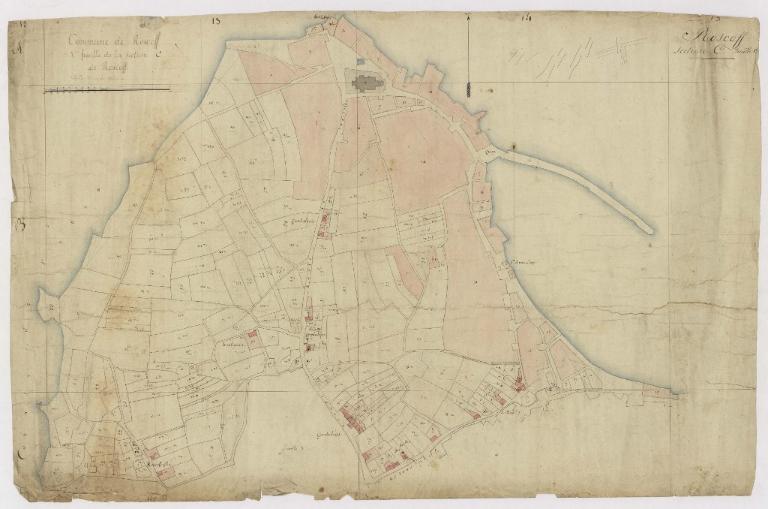

Roscoff

-

Dénominationsport

En application de l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), le vieux port de Roscoff est transféré à la Région Bretagne. Il est concédé à la commune de Roscoff via l'EPIC Port de Roscoff-Vieux port qui exploite les ouvrages et terre-pleins situés dans la limite de la concession. L'autorité portuaire (attribution des postes à quai ; occupation des terre-pleins ; police de la conservation du domaine public du port) est l'exécutif de la Région (président du Conseil Régional). Des activités de commerce, pêche et plaisance cohabitent sur le vieux port. Les bassins du quai neuf et du vieux quai sont attribués prioritairement aux bateaux de pêche.

De Laber à l'anse du Quellen avant Bloscon

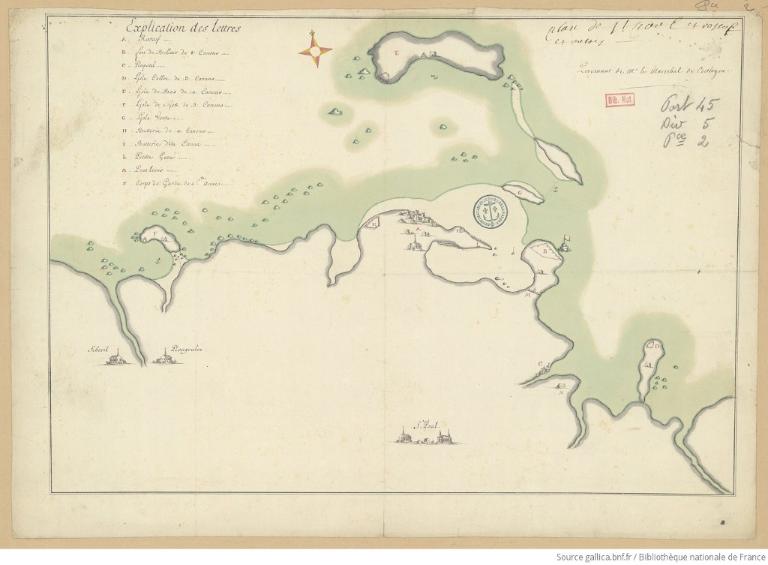

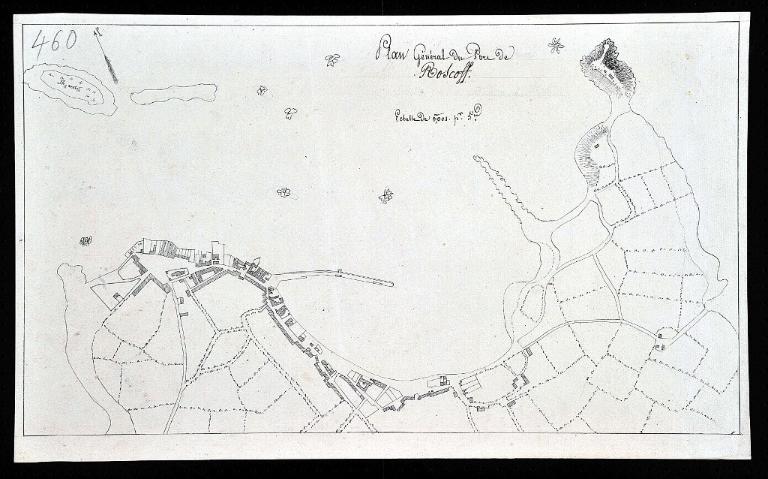

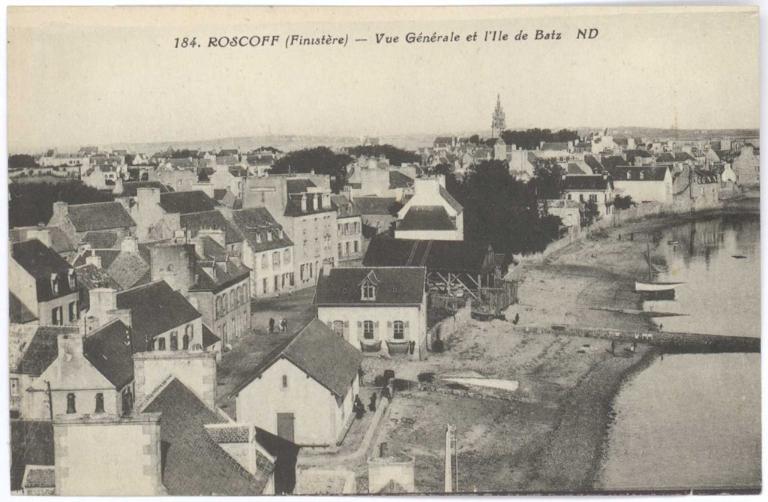

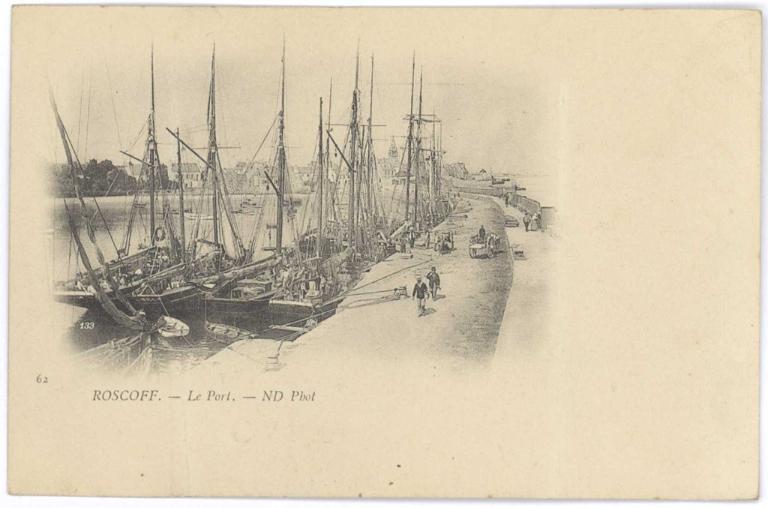

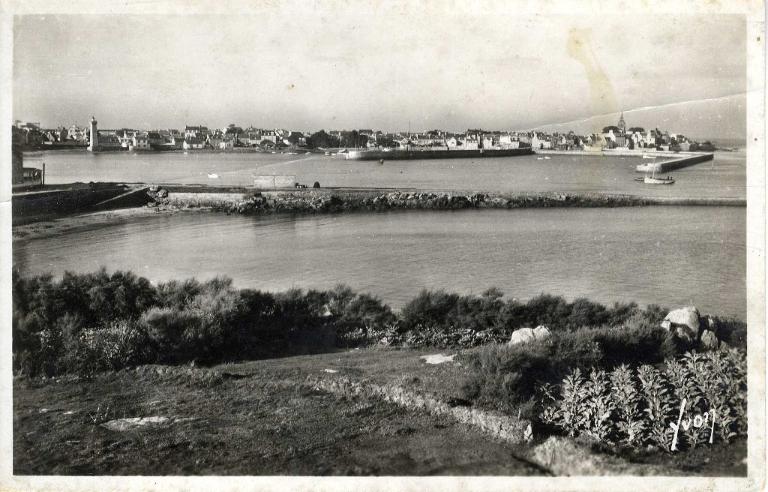

L'anse de Laber, avant de devenir quasi inaccessible en raison d'un phénomène d'ensablement, est le site portuaire primitif, du moins, un site d'échouage associé à un village (Rosko Goz). Pour aller "chercher la mer", les roscovites choisissent l'anse du Quellen pour édifier la nouvelle ville et son port au début du 16e siècle. Le développement et la richesse de la ville sont liés au port. En eau lors des marées hautes, il accueille des navires de tonnage de plus en plus importants, ce qui permet de développer l'activité économique. Port-abri, sa situation le protège des vents d'ouest. Il est alors le seul port de repli, aisément accessible, entre Saint-Malo et Le Conquet ou Brest.

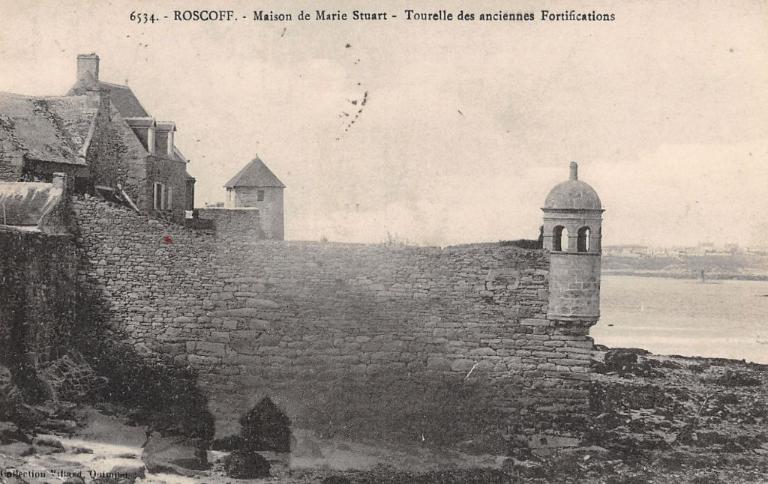

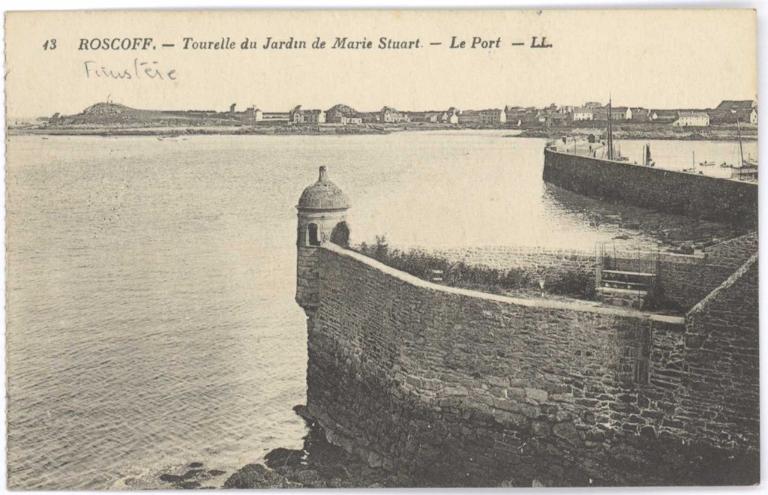

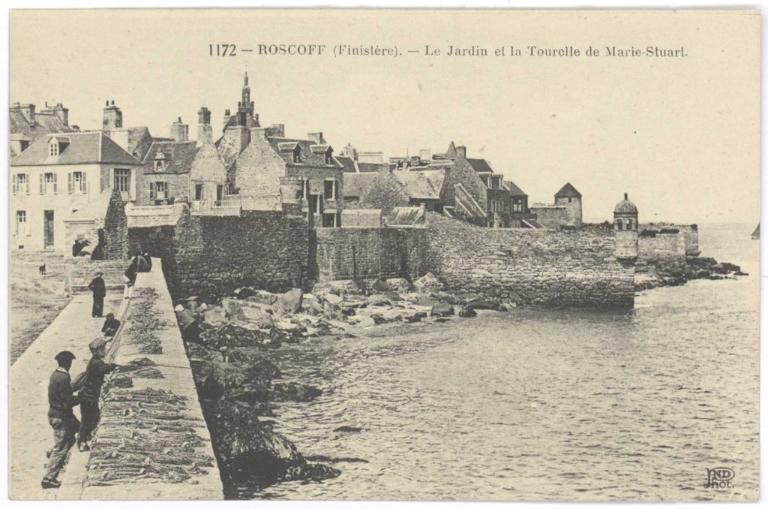

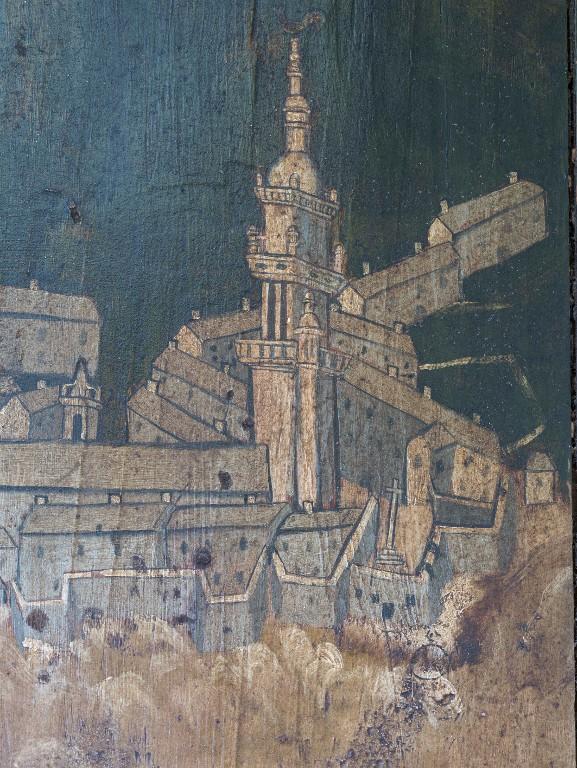

Un port-abri et une ville fortifiée

Au cours des 16e et 17e siècle, c'est à Roscoff que les graines de lin arrivent en baril depuis Riga (Pays Baltes). Seul port breton a en avoir le privilège par décret royal, les graines sont ensuite transportées par cabotage vers les ports de Tréguier, Lannion et Saint-Brieuc. Les autres produits importés étaient le vin, le sel et le rhum. Etaient exportés le blé et les toiles. Sources de richesse, la conservation et le stockage de ces produits induisent une architecture propre à Roscoff (typologie des maisons fortifiées de négociants ou marchands).

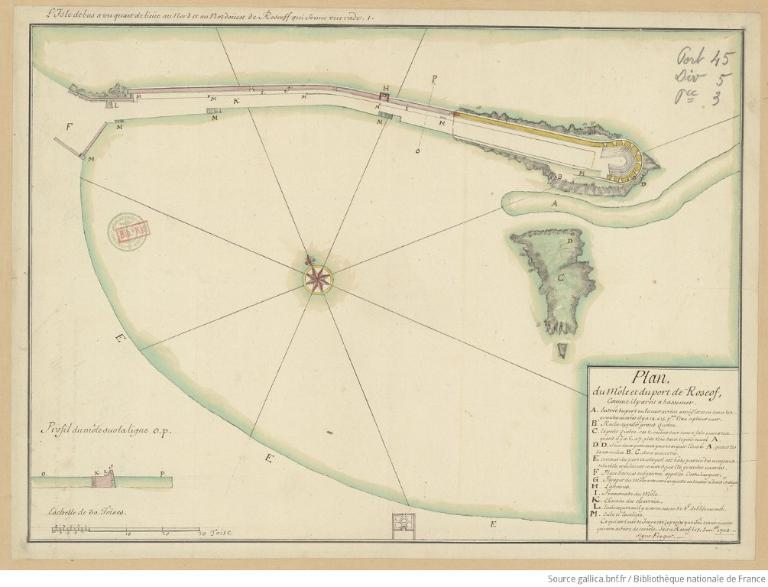

La perception de taxes sur le droit d'ancrage permet d'édifier un premier ouvrage portuaire au début du 16e siècle. Structurellement plutôt fragile, l'ouvrage, à usage de jetée et de quai est reconstruit en 1623-1649 puis prolongée en 1743. Sa fonction est triple : protection de la zone de mouillage, protection de la ville (embrasures et canons) et accostage pour déchargement ou chargement.

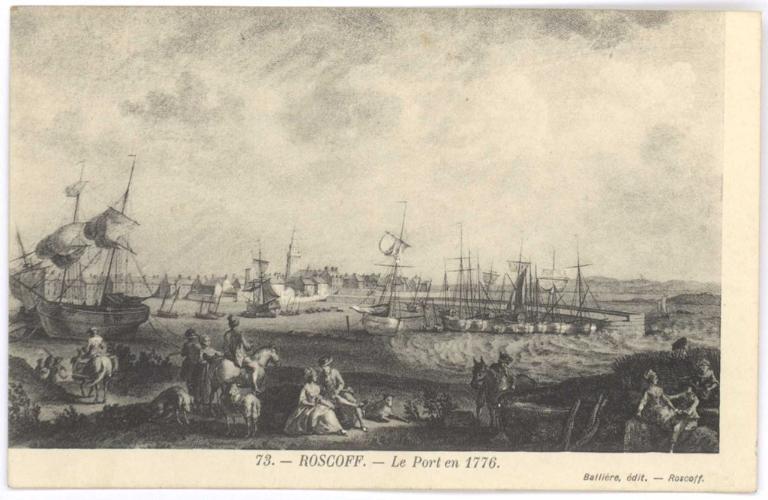

Au 18e siècle, Roscoff devient un port de corsaires et de contrebande. Les conflits avec l'Angleterre et les Pays-Bas amènent les négociants à armer leurs navires en corsaire. Alcool, tabac, thé bénéficient d'un commerce interlope. Durant le conflit de la succession d'Espagne, sont recensés 132 corsaires à Roscoff entre 1702 et 1713. Les navires corsaires sont roscovites pour certains, d'autres viennent de Morlaix, Tréguier, Lannion et Saint-Malo mais aussi Dieppe, Le Havre et Granville. L'enjeu pour les négociants est de conserver ce marché de contrebande face à Guernesey et Jersey qui, jusqu'en 1767, sont les plaques tournantes de la contrebande dans la Manche. En 1763, le trafic est régulier entre Roscoff et l'Angleterre. En 1784, Saint-Pol-de-Léon souhaite taxer davantage les marchandises arrivant à Roscoff. Les Anglais et Hollandais quittent alors le port en raison de ce qui est dénoncé par les marchands comme de "nouvelles impositions destructives". L'article 19 du cahier de doléances de Lesneven (1789) mentionne Roscoff comme étant "le seul port de France, commode pour le commerce interlope avec l'Irlande, la partie ouest de l'Angleterre et l'Ecosse". L'activité de corsaire perdure jusqu'au Ier Empire dont la chute annonce le déclin du port de Roscoff.

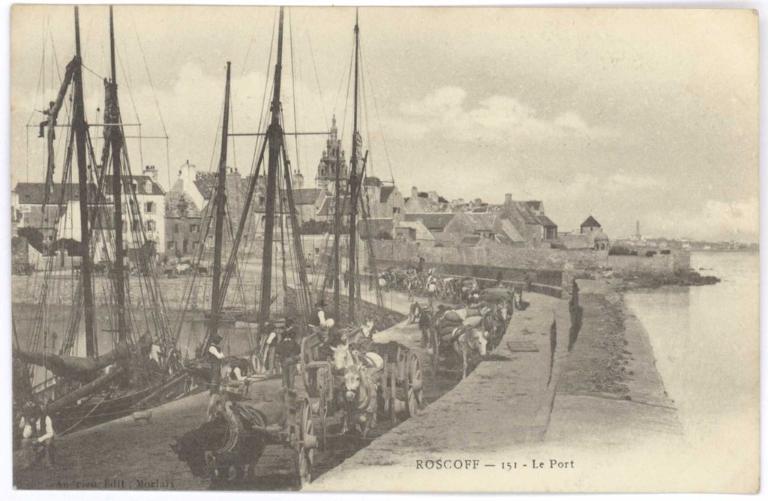

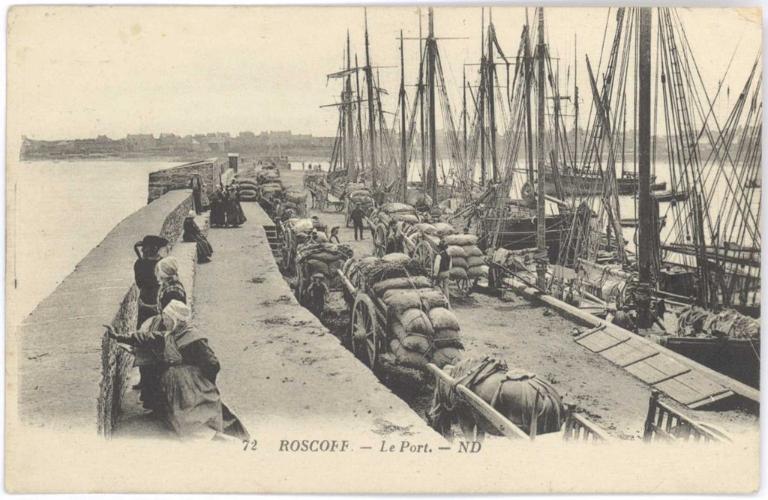

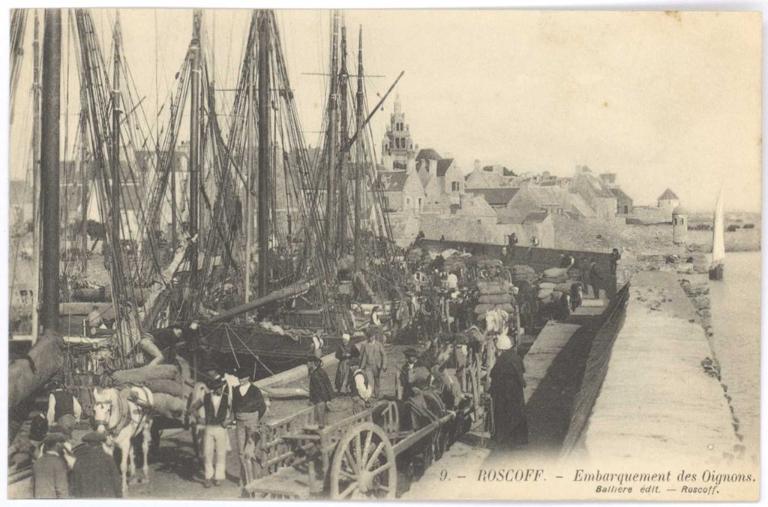

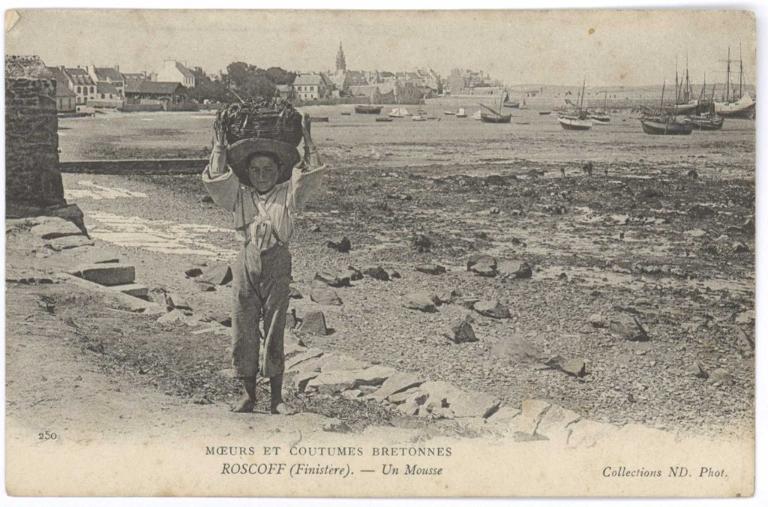

Le maraichage, une activité économique qui amorce 150 ans d'évolution

Dans ce contexte, un paysan, Henri Ollivier, prend la décision d'exporter des oignons vers l'Angleterre. Initié en 1828, ce commerce est le symbole du renouveau économique pour le port de Roscoff, avec l'emblématique figure des "Johnnies". Le maraichage se développe, pommes de terre, choux-fleurs, puis artichauts compléteront la production agricole issue d'une zone géographique dénommée la "ceinture dorée".

En fait, la production d'oignons en particulier et légumière en générale est assez ancienne puisqu'elle a longtemps été dédiée aux équipages des navires du port. Pour l'anecdote, l'oignon est arrivé à Roscoff en 1647, depuis le Portugal grâce à un moine capucin.

Evolution d'un espace portuaire pour s'adapter aux enjeux économiques

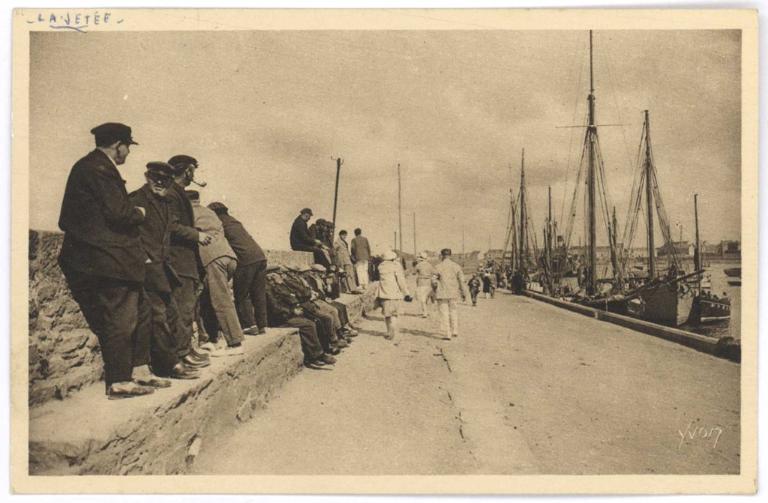

Le vieux port de Roscoff, par ses ouvrages portuaires et les terre-pleins associés, est le témoin des évolutions des usages d'un site à des fins de négoce et de défense. Le lien intrinsèque entre ville et port est symbolisé par une interface mouvante et ce sur plusieurs siècles.

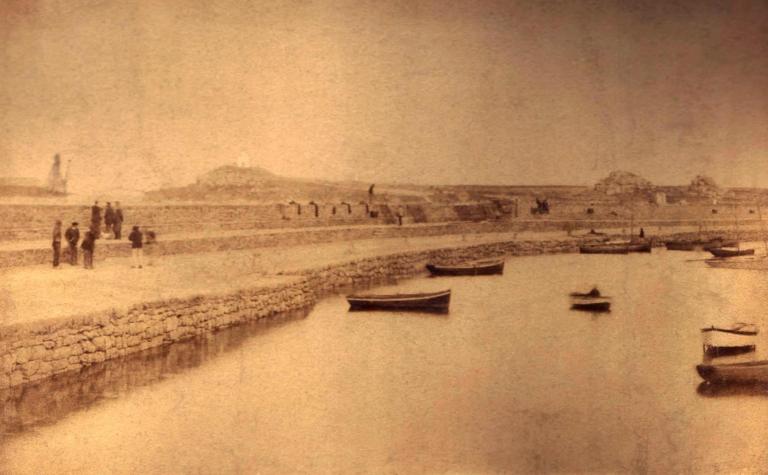

Dès la fin du 18e siècle, en 1793, est souhaité la création d'un second môle, qui serait implanté sur la roche de Pen-ar-Vil "pour abriter coursiers, corvettes et frégates pour les réparer après un coup de vent" (J. Cambry). C'est la cale de Pen-ar-vil (1878) qui va jouer ce rôle avant que le second môle souhaité ne soit construit à partir de 1911. L'édification du quai neuf amorce l'évolution de l'espace portuaire et la création d'aménagements urbains et portuaires qui modifient en profondeur le lien mer-ville.

Le premier polder ou terre-plein est construit en 1900 pour faciliter l'accès au vieux quai. Ce qui correspond à la partie sud de l'actuel quai Parmentier.

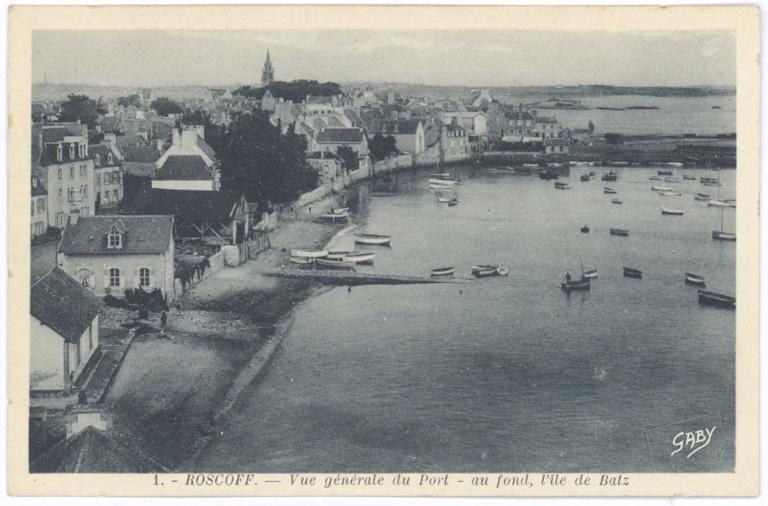

Pour permettre la construction du nouveau môle, dont le projet est validé en 1911, un second terre-plein est construit : composé des quais "Parmentier" et "Charles de Gaulle" (partie nord), ce terre-plein contribue à l'image actuelle du vieux port. C'est à cette occasion que la chapelle Saint-Nivien fut détruite (1932).

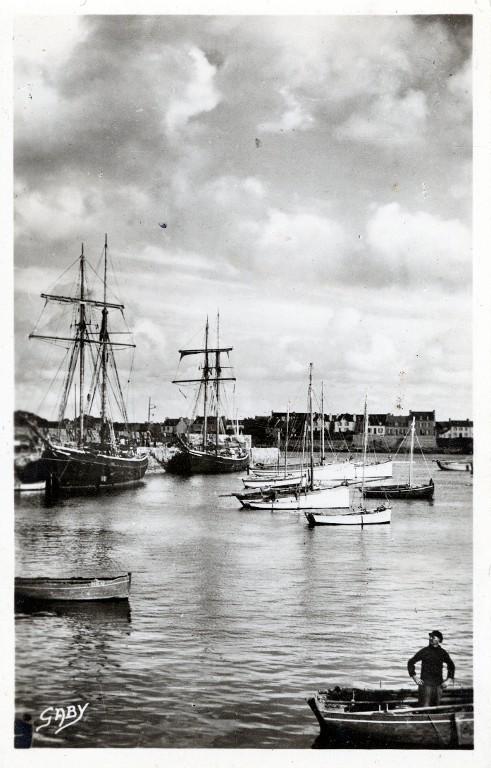

Les maisons qui jusqu'alors avaient un accès direct à la grève et au port se retrouvent ennoyées dans des terre-pleins qui ont entrainé une hausse notable du niveau de la chaussée. Les cartes postales du début du 20e siècle mettent en évidence leur implantation sur la grève et leur lien fonctionnel avec le port. Un projet de port en eau profonde est mis à l'étude dès 1964. Le choix d'implantation se porte sur le site du Bloscon et non sur le site portuaire historique. Ce choix a donné une nouvelle dimension économique à Roscoff et à son hinterland.

En 1969, est construit la partie sud du "quai Charles de Gaulle", réponse à un besoin de stationnement lié à la construction de l'estacade qui permet la desserte de l'île de Batz indépendamment des horaires de marée et des coefficients.

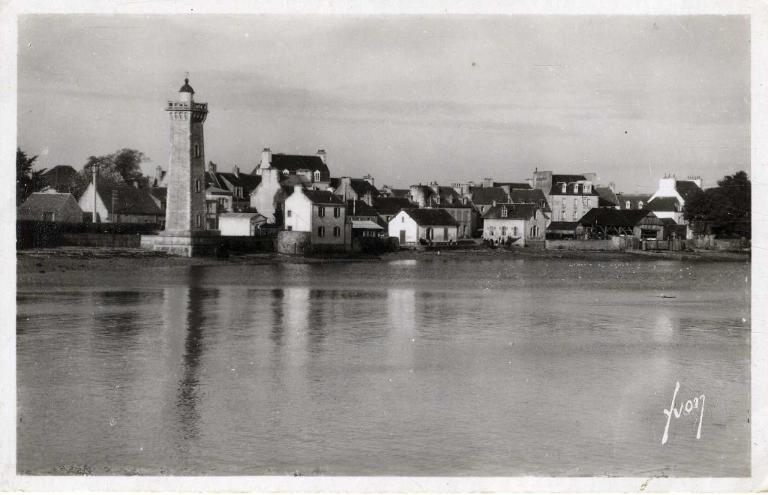

Le "quai Charles de Gaulle" est prolongé en 1975 par le "quai d'Auxerre" jusqu'à la rue d'Auxerre. Le phare de Roscoff se retrouve ainsi en retrait du littoral. La cale de la barge (1984 ; entreprise Marc) est un ouvrage portuaire dédié au fret de l'île de Batz. L'allongement du quai d'Auxerre lui est associé (1984 ; Entreprise Marc). Ce nouveau quai reçoit un parement de granite rose.

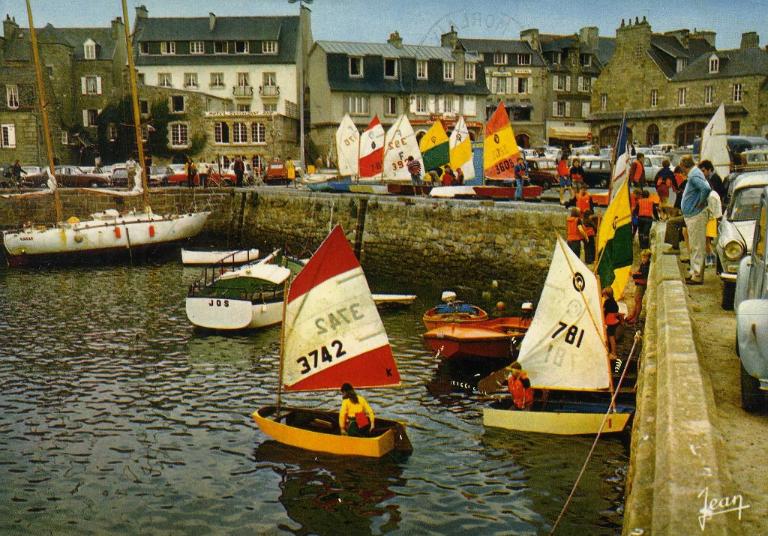

Un dernier terre-plein est créé en 1990. Il est constitué de remblais issus pour partie des opérations de désenvasement du second bassin. Il est associé à un enrochement (cordon d'enclôture) contrairement aux autres terre-pleins présentant un mur poids. Il accueille le centre nautique. Il a aussi une fonction de soutènement de la rue Jeanne d'Arc.

De l'usage à la patrimonialisation

Plusieurs éléments du patrimoine maritime de Roscoff se retrouvent donc éloignés du littoral par des voies de circulation, des parkings et des zones de stockage, ce qui "brouille" la lecture patrimoniale de l'espace portuaire. Si le chantier naval de Kerenfors a disparu, ainsi que la cale du 19e siècle, utilisée entre autres par les baigneurs, d'autres éléments patrimoniaux ont survécu, certains ont été réaffectés, et tous sont valorisés par un circuit d'interprétation.

L'ancien abri de canot de sauvetage (salle d'exposition), l'ancien abri du marin (commerce), l'ancien logement du gardien du phare (office du tourisme), le phare, des vestiges du mur de l'atlantique ainsi que les maisons de négociants (passage Louis Noir, 22 et 25 rue Amiral Réveillère) ont leur lien fonctionnel rompus avec la mer et le port. Les venelles menant aux ports sont aussi les traces des accès aux grèves depuis la ville. Hors du port, des cales et anciennes jetées sont aussi la mémoire des liens directs entre la ville et la mer là où les terre-pleins n'ont pas été construits.

La grève du Quellen disposait de deux cales : la cale de la Bonne Mère, près du chantier de construction Kerenfors et de la station de sauvetage, et la cale de la Mistourlino, cale privée, propriété de Jean Corre qui habitait 35, rue Amiral Courbet. Jean Corre propose de donner les matériaux de sa cale à la municipalité qui y est favorable "pour allonger celle du bateau de sauvetage où elle rendra un meilleur service" (Délibération du conseil municipal n°477 du 28 novembre 1909) ; les pierres de la cale de la Mistourlino (30 m sur 1,50 m) sont récupérées et la cale de la Bonne Mère est élargie. La pierre gravée du nom de la cale et portant la date de 1896 est encastrée dans le mur de soutènement du quai d'Auxerre.

-

Période(s)

- Principale : Temps modernes

- Principale : Epoque contemporaine

-

Statut de la propriétépropriété de la région

- (c) Bibliothèque Nationale de France

- (c) Bibliothèque Nationale de France

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Atlas des ports de France, port de Roscoff, tome 3, Impr. Sarazin, Paris, 1879.

Bibliographie

-

TANGUY, Jean-Yves. Le port et le havre de Roscoff. La Baule, éditions des paludiers, 1975, 116 p.

-

Aubry Marie-Louise. Le port de Roscoff. Les mutations d'un site. In: Norois, n°64, Octobre-Décembre 1969.

www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1969_num_64_1_1665

pp. 521-535 -

Alain LOZAC'H, Ports de Bretagne nord / Histoire d'un patrimoine maritime : de Cancale au Conquet, Coop Breizh, 2006, 317p.

-

CAMBRY, Jacques. Voyage dans le Finistère ou état de ce département en 1794 et 1795. Édition critique avec introduction et commentaire par Dany Guillou-Beuzit. Société archéologique du Finistère, Quimper, 1999.

-

Bibliothèque des Champs Libres (Rennes) : 709.441 DIC

CROIX Alain et VEILLARD, Jean-YVes (dir.), Dictionnaire du patrimoine breton, PUR, Rennes, 2013.

-

PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (sous la direction de). Dictionnaire, guide du patrimoine, Bretagne. Editions du patrimoine. Paris. 2002.

Lien web

- Journal officiel du 8 mars 1949 : Compte-rendu de séance du sénat sur la question agricole et le décret Gilmour

- Film de Alain Guihard, 1964 : chargement des oignons au port de Roscoff

- Le cheminement du lin en 1766, de la Baltique, à Roscoff, de Morlaix à Cadix et au Pérou

- 1769, Louis XV cautionne le commerce interlope du tafia à Roscoff

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

Contient

- Abri du canot de sauvetage, puis lieu d'exposition, 3 rue amiral Courbet (Roscoff)

- Abri du marin, puis commerce, 1 rue amiral Courbet (Roscoff)

- Estacade (Roscoff)

- Fortifications et ensemble fortifié du port de Roscoff (Mo 95)

- Jetée de Pen-Ar-Vil et cale (Roscoff)

- Le vieux quai, dit quai Tristan Corbière (Roscoff)

- Quai neuf et quai Parmentier (Roscoff)

Cale du Vil (Roscoff)

Adresse :

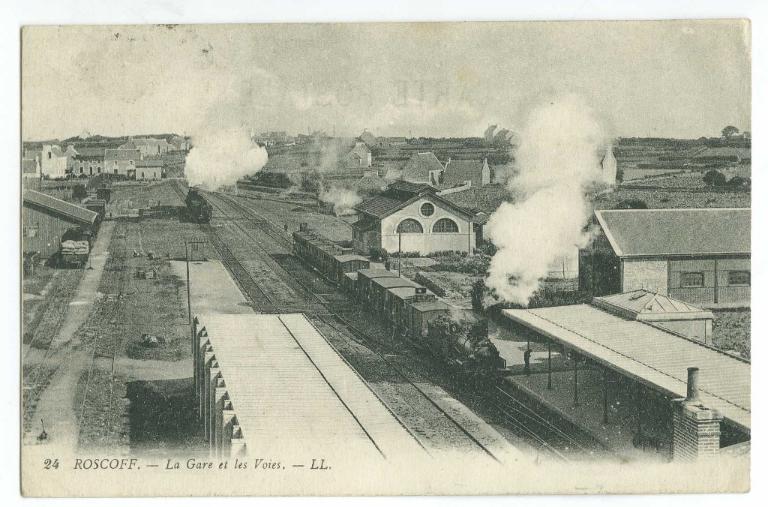

Gare ferroviaire et halle à marchandises, rue Roparz Morvan (Roscoff)

Adresse : rue Roparz Morvan

Maison du gardien de phare, puis office du tourisme, 9, rue Amiral Courbet (Roscoff)

Lieu-dit : Adresse : 9 rue amiral Courbet

Mur antichar, Le Port (Roscoff)

Lieu-dit : Le Port

Adresse : Quai Charles de Gaulle

Phare de Roscoff (Etablissement de signalisation maritime n° 604/000)

Lieu-dit : Le Port

Adresse : Quai d'Auxerre

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.