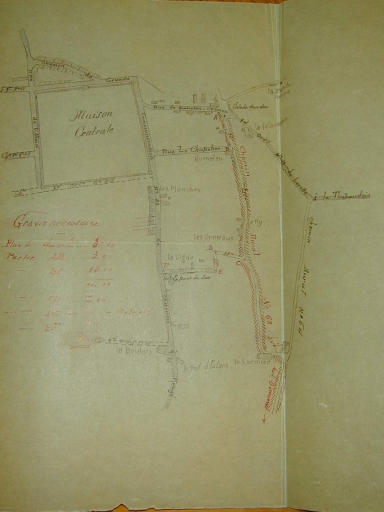

Le quartier se développe, dans un secteur rural de la commune initialement structuré par des voies de communication secondaires, l'ancien chemin de Châtillon et l'ancien chemin de Quineleu. Plusieurs maisons de plaisance et de retenue sont construites au 17e siècle, aux abords de ces voies et à proximité d'un site de jonction où se trouve la fontaine de Quineleu, attesté en 1485 (Banéat). Seule subsiste actuellement la maison des Planches.

Le tracé adopté par la voie ferrée, la construction de la gare puis de la prison, vont marginaliser cet espace en le privant de ses accès initiaux à la ville. Plusieurs nouveaux axes sont construits pour desservir la nouvelle prison (rue de l'Alma et rue Paul-Féval) et reconstituer le lien avec les chemins existants, comme c'est le cas de la rue de Quineleu. L'ensemble du réseau existant est conservé et rectifié, en particulier la rue de Châtillon, la rue des Ormeaux et la rue de Riaval.

La construction d'un réseau de voies est suivie du lotissement des terrains à l'ouest, au niveau de la rue de l'Alma et à l'est, au niveau de la rue de Quineleu, entraînant une densification du bâti aux abords du carrefour de la fontaine de Quineleu.

Le quartier se développe d'abord dans deux poches l'une au nord-ouest de la prison, formée de lotissements qui débutent dès les années 1860 sur des terrains appartenant à la Maison Centrale et rue Blériot, l'autre un peu plus tardive, au sud-est, autour de l'impasse du Champ-de-la-Vigne et rue Le-Chapelier mais aussi le long de la rue Ginguené et du boulevard Jacques-Cartier prolongés. La rive est de la rue des Ormeaux est également lotie et construite dans cette période.

La typologie du bâti y est homogène avec des logements collectifs construits entre 1860 et 1910, rue Louis-Blériot, rue Paul-Féval, rue de Quineleu et rue Le-Chapelier et des maisons construites principalement entre 1890 et 1914, allée du Champ-de-la-Vigne et rue des Ormeaux. L'activité commerciale importante, le long des axes forts (rue de Châtillon, rue de l'Alma et boulevard Jacques-Cartier) mais aussi dans les rues secondaires (rue de Quineleu, rue Le-Chapelier et rue Jean-baptiste-Barré) a peu à peu disparu.

Le développement du quartier Sainte-Thérèse, autour de 1930, stimulera la densification du secteur et la création de nombreux lotissements. Les constructions d'après-guerre (1945 - 1960) peu nombreuses sont implantées de manière clairsemée. Il s'agit essentiellement de maisons d'étage sur garage, de maisons à deux unités d'habitation (rue de Riaval, des Ormeaux ou rue Le-Chapelier) et d'immeubles le plus souvent en rupture de gabarit et d'implantation. La mutation sociologique du quartier, durant les vingt dernières années, a entraîné de nombreuses rénovations et en particulier la disparition des jardins potagers, remplacés par des jardins d'agrément.