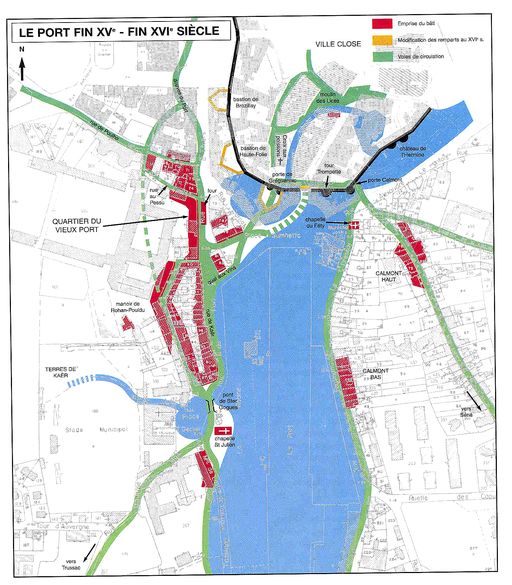

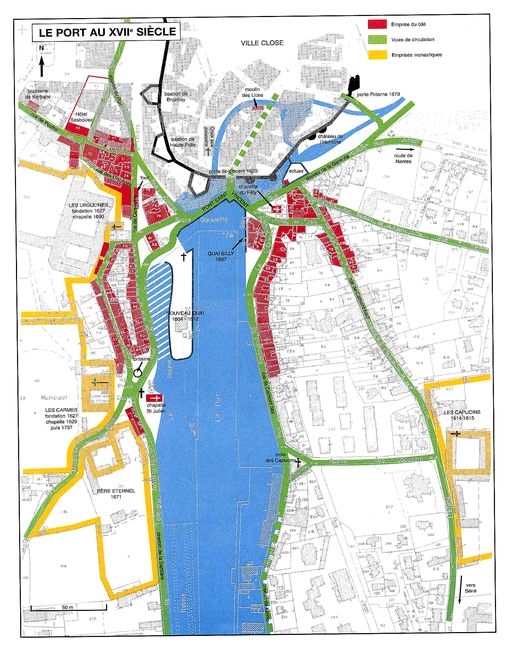

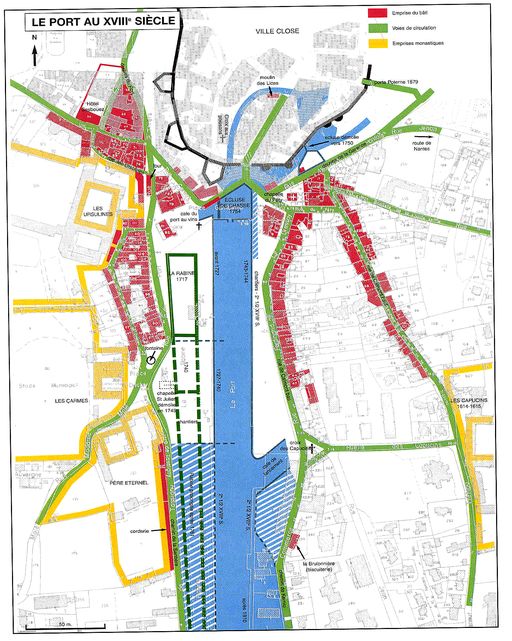

Au 15e siècle, les terrains situés hors les murs au-delà des douves à l'ouest de la porte de Gréguennic, dépendent du baron de Malestroit de Kaër. Les sources répertoriées pour la période 1380-1494 font état de ce faubourg en tant que " Vieil port es douves de la ville ". Dans ces sources, il est question du "quay au vin" qui semble faire partie d'aménagements récents à proximité des vasières qui baignent les douves et la barbacane au débouché de la porte de Gréguennic. Les sources du 16e siècle, mieux conservées, procurent une matière plus abondante pour l'analyse de la topographie du secteur. L'installation des marchands à cet endroit est sans doute encouragée par le seigneur de Kaër qui y trouve une source de profit. La communauté de ville s'engage par ailleurs à rénover et entretenir des quais maçonnés et pavés à proximité de la porte de Gréguennic et dans le prolongement de l'ancien quai au vin. En 1593, la construction d'un bastion pour protéger la ville basse et le site portuaire, devant la porte Gréguennic modifie la circulation ancienne avec le percement d'une nouvelle ouverture qui deviendra au siècle suivant la porte Saint-Vincent. Au 17e siècle, les travaux portent sur l'aménagement de quais, la construction entre 1608 et 1612 d'un nouveau "quai au port au vin" perpendiculaire à l'ancien et raccordé en 1622-1624 au nord à l´un des bras du pont Saint-Vincent. Ces travaux montrent la vitalité du commerce maritime breton et en particulier pour Vannes sa place dans l'importation de vin où elle figure en deuxième position. Enfin, dans les prairies et terres agricoles situées à l'ouest, à l'arrière du faubourg s'implantent trois établissements conventuels : les Ursulines, à partir de 1627, les Carmes déchaussés, en 1629 et le couvent du Père Eternel au sud à partir de 1668. Le pavement régulièrement entretenu de la grande-rue de Kaër se prolonge désormais entre le couvent des Carmes, celui du Père Eternel et la chapelle Saint-Julien en une place agrémentée vers 1685 d'une fontaine à bassin octogonal. Au 18e siècle, le faubourg se dote d'une promenade ombragée le long du quai au vin avec la plantation en 1712 de quatre rangées d'ormeaux. Cet espace paysager prend le nom de Rabine. Est entrepris également à cette époque l'extension des quais devant les Carmes sous la houlette de l'architecte vannetais Olivier Delourme.

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Lieu-dit

-

Adresse

-

Cadastre

1980

BT, BV

non cadastré

-

Dénominationsfaubourg

-

Appellationsde Kaër

-

Parties constituantes non étudiéescollège, place, hôtel de voyageurs, immeuble, douane, promenade, port, rue, maison, hôtel, couvent, pont, chapelle

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle

- Principale : Temps modernes

Le faubourg de Kaër se situe au sud-ouest de l'enceinte. Il est constitué d'habitations et de celliers de marchands ainsi que de quelques demeures de notables. Ces constructions se développent le long de plusieurs voies. Il s´agit notamment de la rue au Pessu anciennement appelée Barasegal (actuelle rue de l´Unité), de la rue de Poulho (actuelle rue Richemont) convergeant vers la rue dite «Douves du Port » qui remonte vers le faubourg Saint-Salomon. Au bas de la rue au Pessu, le four à ban du seigneur de Kaër constitue un autre point de repère autour duquel s´organise le réseau viaire. Orientée nord-sud, la principale voie du faubourg assurant un cheminement depuis la porte de Gréguennic jusqu´à la chapelle Saint-Julien est la future rue du Port, dénommée alors « la grande rue de la terre de Ker » ; elle suit la ligne de rivage tout en étant partiellement aménagée de pérés pour le déchargement des navires. En face se jouxtent les maisons occupées par des mariniers et des marchands, dont certaines se prolongent et s´ouvrent à l´arrière sur la rue du Drézen, située à l´ouest. Au sud de cette rue, à l´approche de la chapelle Saint-Julien, le pont de Ster Gogues enjambe un ruisseau et des vasières pour aboutir au départ du chemin de Trussac. Plus loin, quelques habitations implantées le long du rivage forment l´alignement de la rue Saint-Julien qui se prolonge par un chemin côtier.

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Secteur sauvegardé. Le faubourg de Kaër est la rive droite urbanisée du port. Au 19e siècle, il se fond avec le faubourg de Calmont dans un grand quartier dit quartier du port. Le développement historique de ces deux faubourgs au-delà des époques ici traitées se poursuit dans ce dossier.

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Bibliothèque Nationale de France

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives départementales du Morbihan : B 2351, G9

A. D. Loire Atlantique. B2351. A.D.Morbihan G9. Déclaration du fief de Kaer par Louis de Vautorte évêque de Vannes. 4 Avril 1683 .

-

DANIELO, Julien. Chronologie du port ; inventaire des sources des maisons du port. Manuscrit dactyl. 2003.

Bibliographie

-

Vannes, une ville, un port. Ouvrage d'exposition présentée au musée de la Cohue. 27 juin-22 novembre 1998. Vannes, 1998.

-

DANET, Gérard. De la poissonnerie à la rue du Port en passant par la porte de Greguennic. Contributions documentaires XV-XVIIe siècles dans 2000 ans d'histoire de Vannes. Vannes : imprimerie Golf'Imprim, archives municipales et animation du patrimoine de Vannes, 1993. 295p. 21 cm.

-

HERBAUT Claudie, DANET Gérard, LE PENNEC Christophe. Les remparts de Vannes. Edition ville de Vannes. 2001.

-

DANIELO, Julien. Les faubourgs ouest de Vannes de 1491 à la Révolution. Etude de l'architecture publique et privée d'un faubourg sous l'Ancien Régime. Mémoire de maîtrise. Université de Haute-Bretagne, Rennes II, 2000-2001.

Périodiques

-

DANIELO, Julien. Le quartier du port de Vannes sous l'Ancien Régime : société, urbanisme et architecture. In Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, tome CXXX. 2004.

-

DANIELO, Julien. Les maisons du port de Vannes : architecture intérieure, mobilier, vie quotidienne (1600-1790). Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, tome CXXXI. 2005.

p. 343 -

LE FRANC, Erwann. Quelques maisons vannetaises de marchands au 18e siècle. In : Bulletin des Amis de Vannes, 2009, n°34.

P. 31-38

Documents figurés

-

Bibliothèque nationale de France : Cartes et plans. S.H. Archives 16

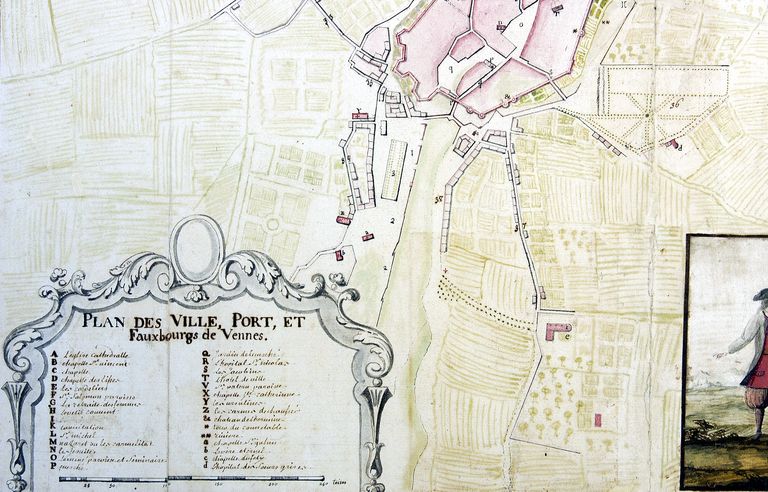

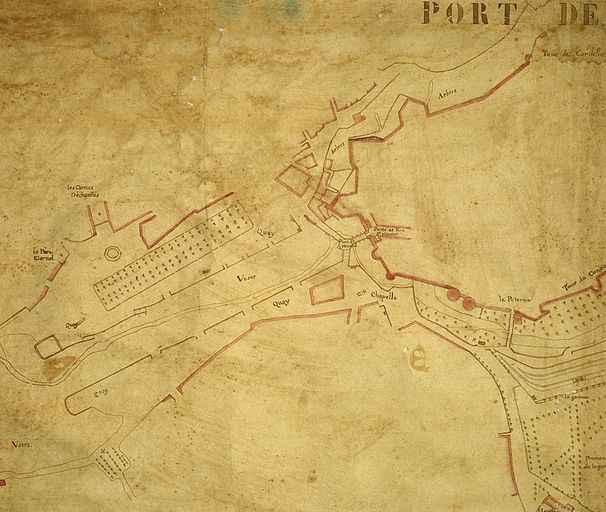

La carte du Morbihan. Faict par moy Legrain. 1637. 6 feuilles vélin. Ms. Enluminées, assemblées en une carte, 1050 X 1390, échelle env. 1/75000. B.N.F. Cartes et plans. S.H. Archives 16. Composée de six feuilles vélin assemblées, la Carte de Morbihan représente à l´échelle approximative de 1/75000 les côtes du Morbihan, de l´Isle de Quiberon à la pointe de Penerif, Belisle, Houat et Haydic. En haut, à gauche figurent les armes de France ; à droite, les armes de Bretagne et celles du sieur d´Estampes-Valençay. Les différents cartouches contiennent la longue légende de la carte, l´explication des signes conventionnels, et un calendrier des phases lunaires. Outre la forêt de Rhuys et le château de Suscinio, Sainte-Anne d´Auray, le moulin de Campen et de nombreux autres villages, le document livre les vues cavalières des villes d´Auray et de Vannes, d´une extrême précision. Sur ce qu´il convient de considérer comme le plus ancien plan de Vannes sont en effet représentés la cathédrale, la croix de la Poissonnerie, les remparts dont les deux tours de l´Hermine, les bastions de la Ligue, la porte Saint-Vincent, le quai au vin inachevé, l´église Saint-Patern, la place du Marché, les couvents des Ursulines et des Carmes Déchaux, etc. Ce plan rapproché sur Vannes permet de découvrir une représentation figurée très ancienne de la ville close. Malgré quelques erreurs liées à des problèmes d´échelle et de perspective, le dessin illustre avec précision non seulement l´enceinte urbaine mais, au delà des fossés, les faubourgs et les principales voies d´accès. Au sud, la vue du quartier du port telle qu´elle est présentée confirme ce que les archives décrivent à la même époque. La porte Saint-Vincent dessert le pont en Y, de part et d´autre les douves sont profondes, et il n´y a pas d´habitation devant les trois bastions situés à l´ouest. Par contre la rue des Douves du Port est nettement visible grâce à l´alignement de maisons ; alignement qui se prolonge jusqu´au couvent des Carmes pour former la « grande rue de Kaër ». Au sud-ouest des douves, devant le bastion de Gréguennic, une maison symbolise sans doute les îlots rapprochés du four de Kaër, de la Grande Maison et de celui qu´on appelle aujourd´hui « Moulin du Roi » ; à moins que ce dernier îlot ne soit figuré légèrement plus bas, par ce petit bâtiment au bord du rivage, le long de ce qui est l´ancien quai. Au sud, toujours sur cette même rive on discerne successivement la chapelle Saint-Julien, l´enclos de la Santière puis le hameau de Trussac. Le Grain représente également le nouveau quai au Vin, construit à partir de 1604. Il s´avance depuis l´ancien quai dans la rivière, parallèlement à la grande rue de Kaër. Lors de son passage à Vannes, en 1636, soit l´année précédant celle de ce document, Dubuisson-Aubenay en donne cette description : « Vous passez le pont à six arcardes qui est devant (la porte Saint-Vincent), et prenant à droite, vous allez le long de la rivière et du quay sur lequel il y a un petit môle de cent pas, avancant dans la rivière, qui sert de promenoir aus marchands et à tous ceux de Vennes... » . Même si ce « môle » sert à la promenade, il s´agit tout d´abord d´un quai dont l´aménagement n´est pas tout à fait achevé en 1636-1637 puisqu´il reste à combler les vasières situées à l´arrière de l´ouvrage. Sur la rive gauche Le Grain n´a pas dessiné la chapelle du Fety devant le pont Saint-Vincent. On devine toutefois une maison isolée qui peut être est celle du Petit Paris, au bas de la rue de Calmont-Haut. Cette rue est repérable à son double alignement de maisons, parallèle à la voie. A Calmont-Bas, par contre, une simple rangée de maisons borde une partie du rivage où il n´y a pas de quai. Plus loin se trouve la croix des Capucins à l´entrée du chemin qui mène au couvent du même nom.

-

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 95

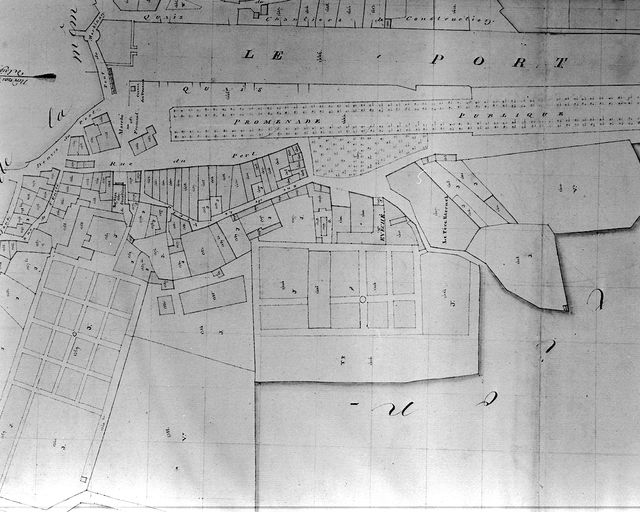

A. D. Morbihan. 1Fi 95. Port de Vannes. Dessin. Plan géométral, 2e moitié 18e siècle (?). Ech. 1,2 cm. pour deux toises.

-

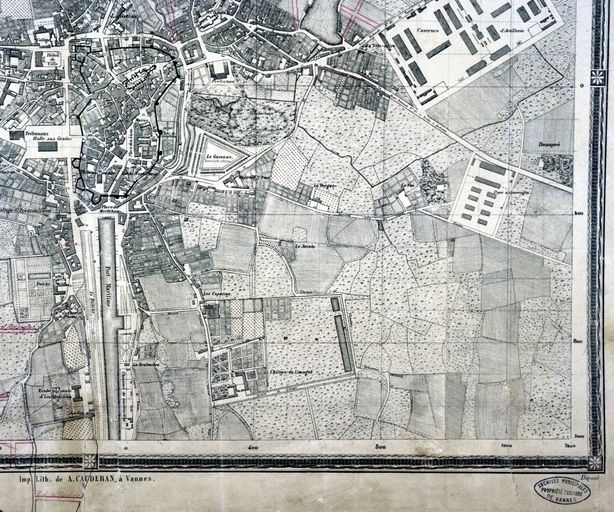

Archives départementales du Morbihan : 1 Fi 84

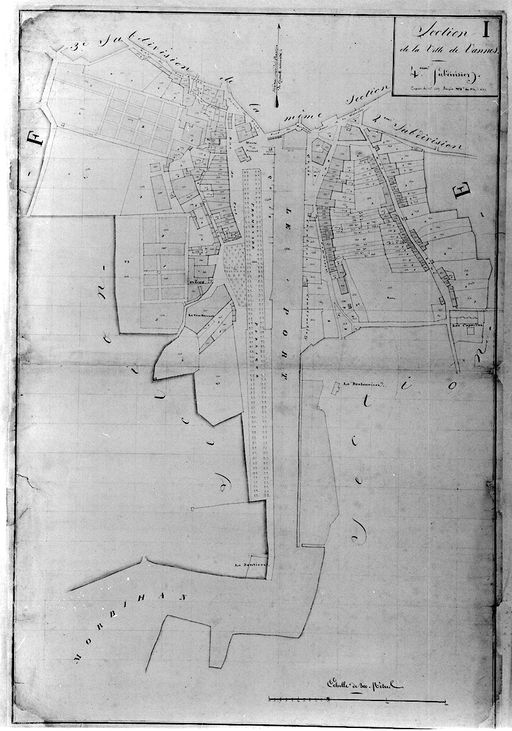

A. D. Morbihan. 1 Fi 84. Plan des ville port et faubourgs de Vannes (dit plan de Robien). Dessin : plan, [ Robien], vers 1824. Ech. 10.7cm. pour 250 toises, papier, encre de chine, lavis couleur, 53.5 L.X 38.5 l.

-

Archives municipales de Vannes : 21 FI

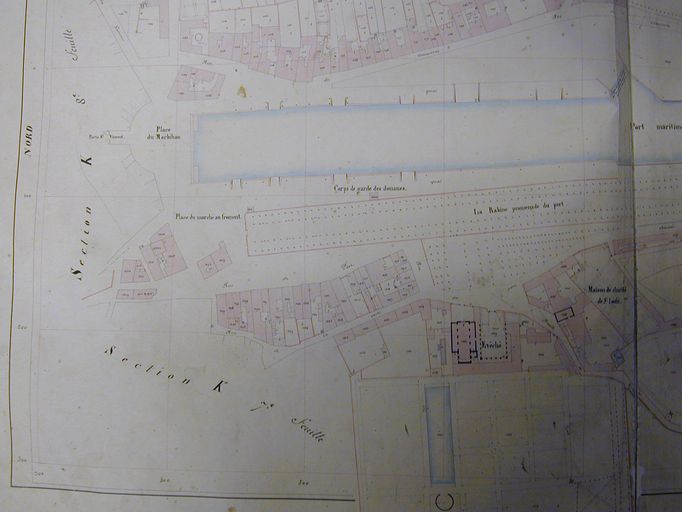

A. M. Vannes. 21 Fi. Plan cadastral 1807-1809. Tableau d'assemblage de la commune et plan par sections. Delavau (ingénieur) ; Dreuslin (géomètre). Plan aquarellé, 99,5 x 67,41 cm.

Contient

- Chapelle Saint-Julien, promenade de la Rabine (Vannes)

- Chapelle de la Sainte Famille dite chapelle des Ursulines, rue Thiers (Vannes)

- Couvent de Carmes Déchaussés, place Théodore Decker (Vannes)

- Couvent des ursulines, puis collège et lycée Saint-François-Xavier, 3 rue Thiers ; rue du Drézen ; rue de l' Unité (Vannes)

- Couvent du Père Eternel, puis Maison de la Charité de Saint-Louis, et clinique Saint-Louis, 18 place Théodore Decker ; rue Madame Molé ; avenue du maréchal de Lattre de Tassigny (Vannes)

- Ensemble de maison et hôtel dit le moulin du Roi, 16, 14 place Gambetta, rue Thiers (Vannes)

- Hôtel Le Verger du Téno, dit le Moulin du Roi, 16 place Gambetta (Vannes)

- Hôtel, douane, anciennement dit Le grand Motonnier, 14 rue du Port (Vannes)

- Immeuble, 6 rue Thiers (Vannes)

- Immeuble, 7 rue Carnot (Vannes)

- Maison Saint-Yves, 2 rue du Port (Vannes)

- Maison dite le petit Motonnier, 12 rue du Port (Vannes)

- Maison et hôtel de voyageurs dit la Grande Maison, 12 place Gambetta (Vannes)

- Maison, 1 rue Thiers (Vannes)

- Maison, 1 rue Thiers (Vannes)

- Maison, 10 rue du Port (Vannes)

- Maison, 16 rue du Drézen (Vannes)

- Maison, 17 rue du Drézen (Vannes)

- Maison, 22 rue du Port (Vannes)

- Maison, 3 rue Carnot (Vannes)

- Maison, 3 rue Richemont (Vannes)

- Maison, 3 rue Thiers (Vannes)

- Maison, 3 rue de l'Unité (Vannes)

- Maison, 34 rue du Port (Vannes)

- Maison, 6 rue du Port (Vannes)

- Place Théodore Decker, anciennement rue du port

- Pont Saint-Vincent, puis pont du Morbihan, place Gambetta (Vannes)

- Port (Vannes)

- Promenade de la Rabine, rue du Port ; place Théodore Decker ; avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (Vannes)

- Rue Carnot, anciennement rue des Douves du Port (Vannes)

- Rue Richemont, anciennement rue des Bons-Enfants ou rue de Poulho, et rue Saint-Louis (Vannes)

- Rue Thiers, anciennement rue des Douves du port (Vannes)

- Rue de l'Unité, anciennement rue Bara Ségal (Vannes)

- Rue du Drézen, anciennement rue de la Vertu (Vannes)

- Rue du Port, anciennement rue de la terre de Kaër (Vannes)

Photographe à l'Inventaire