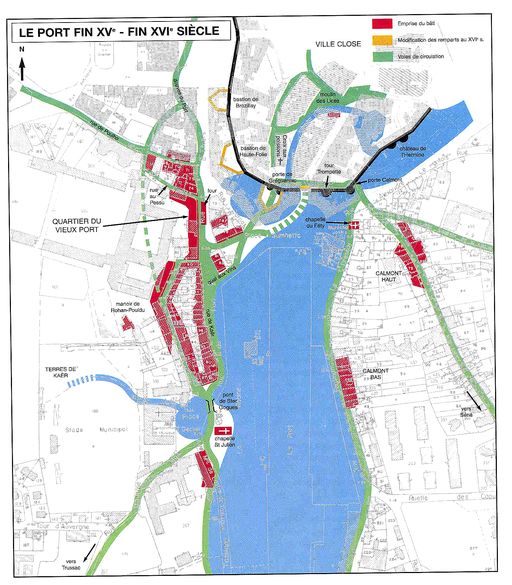

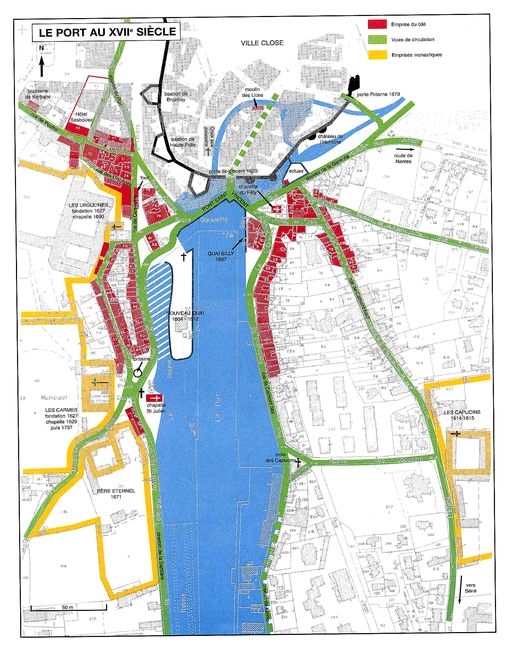

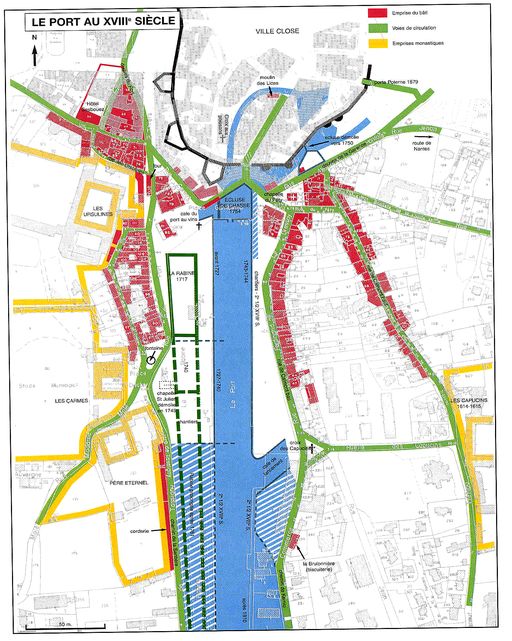

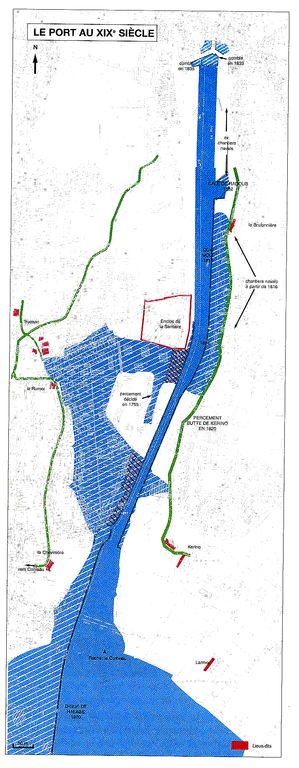

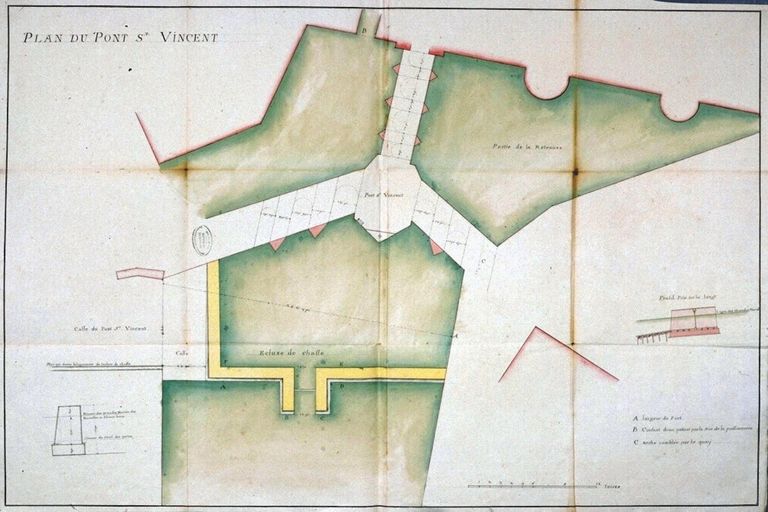

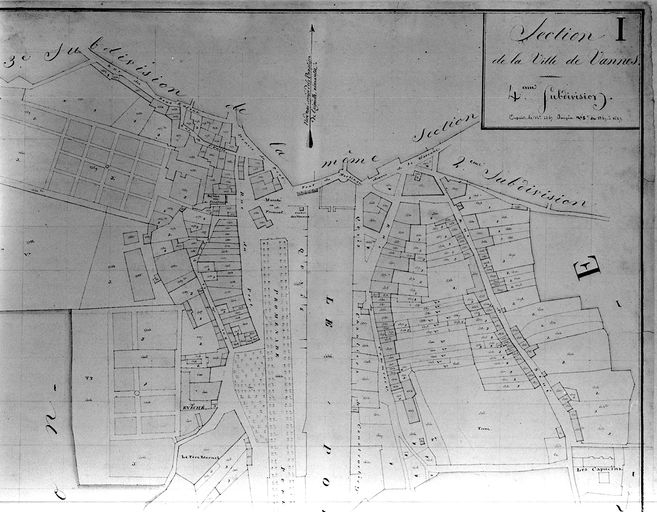

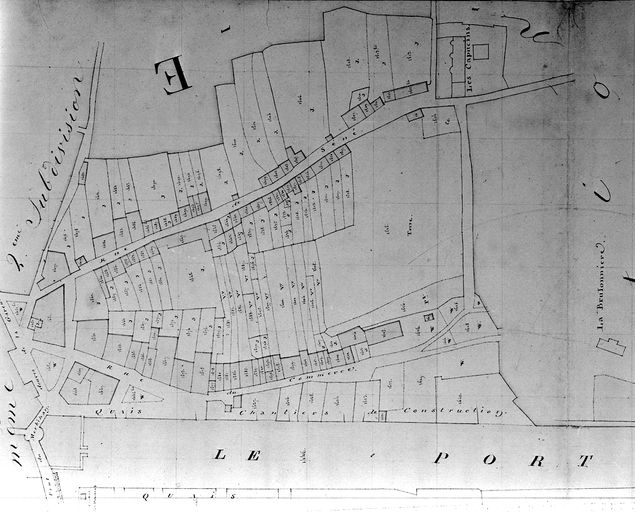

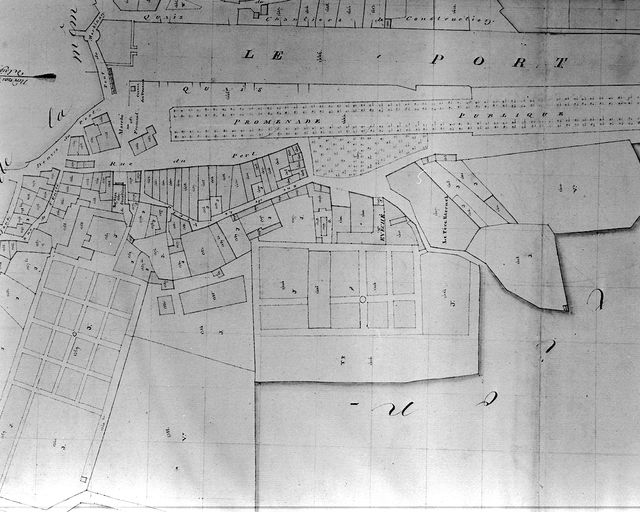

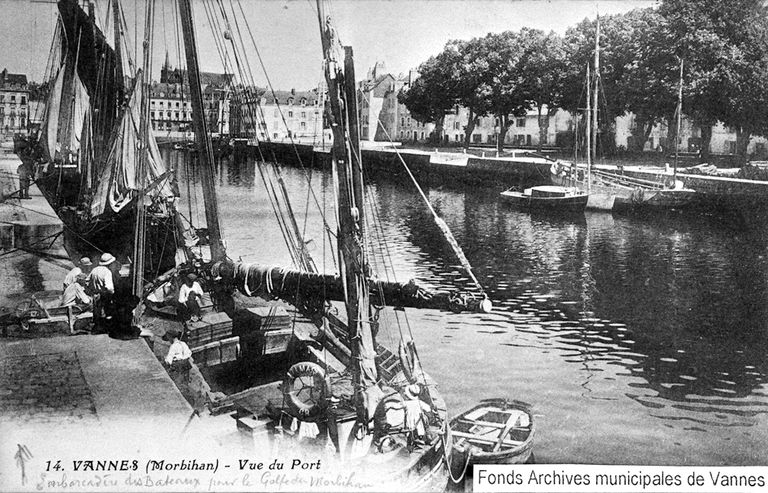

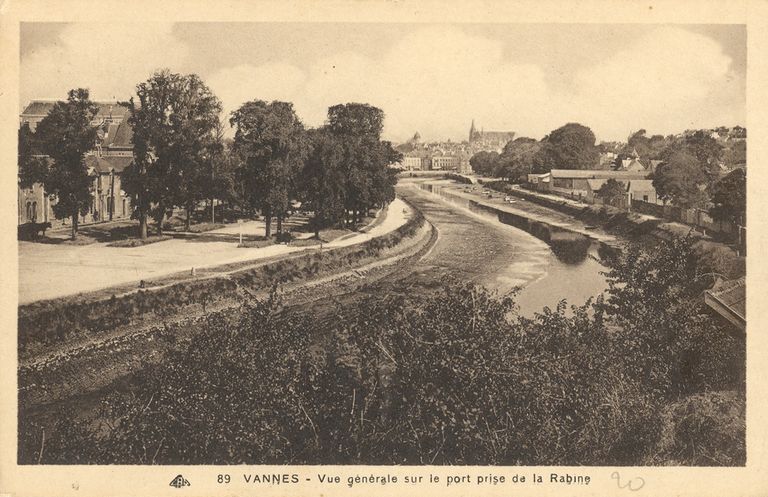

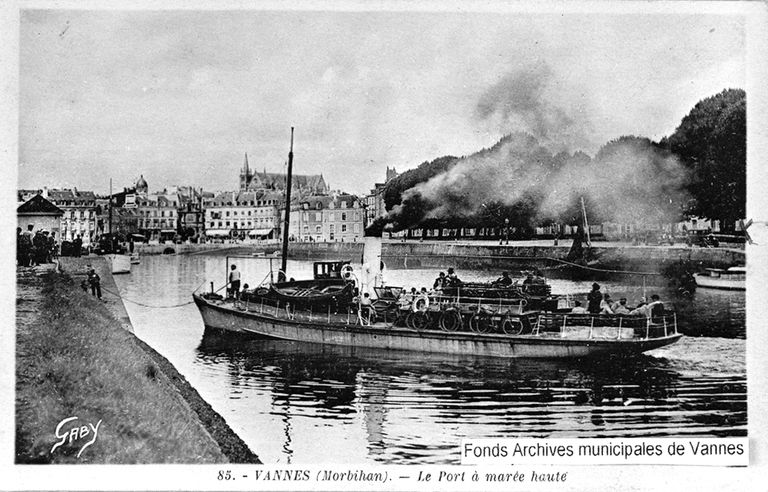

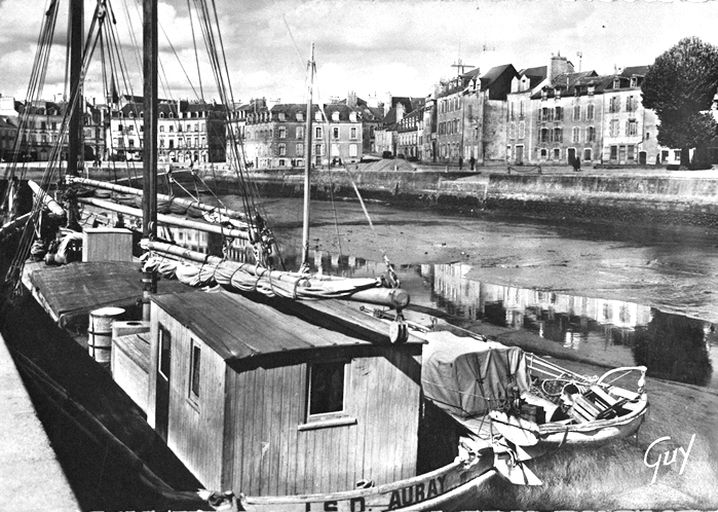

Les recherches sur la ville romaine de Vannes montrent que, du Ier au Ve siècle de notre ère, le port fut au cœur de la croissance urbaine. Et cependant, son emplacement et son organisation matérielle sont mal connus. Mais une série d´indices, de plus en plus fiables autorisent à le situer au sud de la colline de Boismoreau, aux abords de l´actuelle préfecture. Des forages ont à maintes reprises amené au jour des sédiments marins et débris céramiques romains, que la sédimentation avait recouverts de plusieurs mètres. Après cette époque et jusqu’à la fin du 14e siècle, aucun document connu à ce jour ne permet de préciser la configuration réelle du port de la ville pendant cette époque. On peut simplement supposer que les travaux d´agrandissement de l´enceinte urbaine vers le sud, intégrant la construction du château de l´Hermine, ordonnés par le duc Jean IV à la fin des années 1370 ont engendré un rapprochement de la ville close vers l´ancien port. Celui-ci préexistait quelque part entre la poissonnerie, la rue de l´Unité et le bas de la rue Thiers actuelles. Il s´agit en fait de la zone la plus profonde de la rivière de Vannes. Son lit naturel se trouvait, avant l´extension des remparts, au bas de la place des Lices et place de la Poissonnerie. Les sources répertoriées pour la période 1380-1494 décrivent les terrains situés au-delà des douves à l'ouest de la porte de Gréguennic en tant que "vieil port es douves de la ville"à proximité d'un quai au vin. Au 16e siècle, l'aménagement d'un bastion vers 1593 devant la porte de Gréguennic modifie la circulation ancienne due à l'ouverture d'une nouvelle porte qui devient au siècle suivant la porte Saint-Vincent. Au 17e siècle, les aménagements du port accaparent toute l'attention de la communauté de ville. La porte Saint-Vincent et le pont à double antenne qui la dessert sont achevés vers 1625 facilitant le passage d'une rive à l'autre au sud des remparts. Parallèlement un nouveau quai est construit à partir de 1604 sur la rive droite. A l'époque de l'exil du Parlement de Bretagne à Vannes une écluse de chasse est aménagée en amont de la porte de Calmont pour nettoyer les douves des immondices et des vases qui s'y accumulent et qui affaiblissent le courant de la rivière. En effet, le désenvasement et le nettoyage du port constituent le dernier point et sans doute le plus difficile à résoudre pour la ville. Une seconde écluse, dite de Kérino, est mentionnée en 1683, beaucoup plus en aval, face à la Chevinière (aujourd'hui Keravélo). Enfin, en 1697, la rive gauche du port voit la réalisation de son premier quai, le quai Billy, du nom de son propriétaire, que la ville autorise de construire face à sa maison. Au 18e siècle, les problèmes récurrents de pollution et d'envasement vont contraindre la ville à s'engager dans des frais considérables pour la construction d'une écluse de chasse en 1754, devant le pont Saint-Vincent et pour la construction de nouveaux quais vers le sud afin de faciliter l'accostage des bateaux. Enfin, la question de l'embellissement est aussi pris en compte avec la reconstruction de la porte Saint-Vincent en 1747. Au pied de cet ouvrage, le pont à double antenne qui dessert les deux rives du port nécessite lui aussi de nombreuses réparations. Mais alors que les ponts et la porte Saint-Vincent sont rénovés et qu´une écluse de chasse est aménagée, cette partie du port située au pied des remparts continue à servir d´égout. Les anciennes douves, de part et d´autre du pont, sont le réceptacle de quantités d´immondices et de déchets urbains. C´est ainsi que mûrit le projet d´assainir cet espace par le comblement des fossés et la construction d´une place en forme d´hémicycle. L´actuelle place Gambetta reproduit le plan néo-classique élaboré dans la deuxième moitié du 18e siècle par l´ingénieur Maury, architecte des Domaines. Auteur du plan d´embellissement de Vannes, approuvé en 1787, il intègre à son oeuvre, dans le quartier le plus prisé de la ville, une grande place aux formes courbes qui sera réalisée au 19e siècle, en 1835. Durant les deux premiers tiers de ce siècle, la principale préoccupation des ingénieurs des Ponts et Chaussées - rappelons au passage que les travaux d'aménagement portuaire, effectués sur le domaine public maritime, sont de la seule compétence de l’État et non de celle des communes ou des départements - est plus de rendre accessible le port que d'allonger les quais de déchargement. Ceux-ci, édifiés au cours du 18e siècle, suffisent à l'activité commerciale, d'autant plus qu'en 1828 le déplacement en aval des chantiers de construction libère le quai de la rue du Commerce, future petite Rabine. La quasi totalité des travaux entrepris, de la cale de radoub jusqu'à la pointe des Emigrés, consistent en l'établissement de berges inclinées, revêtues d'un perré sommaire comme sur toute la rive droite ou édifiées en bel appareil comme sur une partie de la rive gauche. Cet "embergement" est réalisé en trois grandes étapes : la construction du quai Molé vers 1815 ; le percement de la butte de Kerino entre 1820 et 1824 ; l'édification en 1869 d'une digue de halage du Pont-Vert à la pointe des Emigrés. Ces travaux n'empêchent pas les ingénieurs de se préoccuper du port et de son envasement chronique. Pour ce faire, l'écluse de chasse établie devant la porte Saint-Vincent est comblée et ce qu'il restait de la cale occidentale, entre 1835 et 1839. Le pont en antenne, en ruine, est enfoui parmi les déblais, la marée venant ainsi buter sur la place du Morbihan, nouvellement aménagée. Ainsi le dragage du port apparait-il comme la seule solution pour lutter contre la configuration naturelle des lieux. Enfin, le comblement du lais de mer de Trussac est entrepris et durera plus de quarante années.

- inventaire topographique, ville de Vannes (secteur sauvegardé)

-

Dénominationsport

-

Parties constituantes non étudiéesquai, bassin à flot, cale, promenade, rue, pont, faubourg

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle

- Principale : Temps modernes

- Principale : Epoque contemporaine

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Sites de protectionsecteur sauvegardé

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

DANIELO, Julien. Chronologie du port ; inventaire des sources des maisons du port. Manuscrit dactyl. 2003.

Bibliographie

-

Vannes, une ville, un port. Ouvrage d'exposition présentée au musée de la Cohue. 27 juin-22 novembre 1998. Vannes, 1998.

-

DANIELO, Julien. Les ports d'Auray et de Vannes aux 17e siècle et 18e siècle : ville, architecture et identité portuaire sous l'Ancien Régime. Thèse de doctorat. Université de Haute-Bretagne, Rennes II, 2008.

p. 286-302

Documents figurés

-

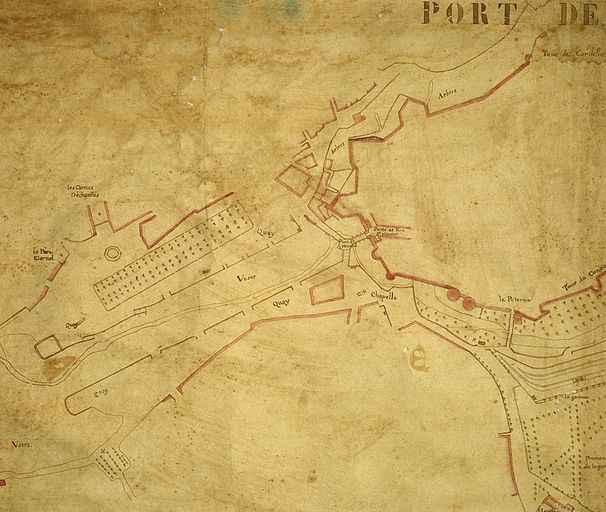

Bibliothèque nationale de France : Cartes et plans. S.H. Archives 16

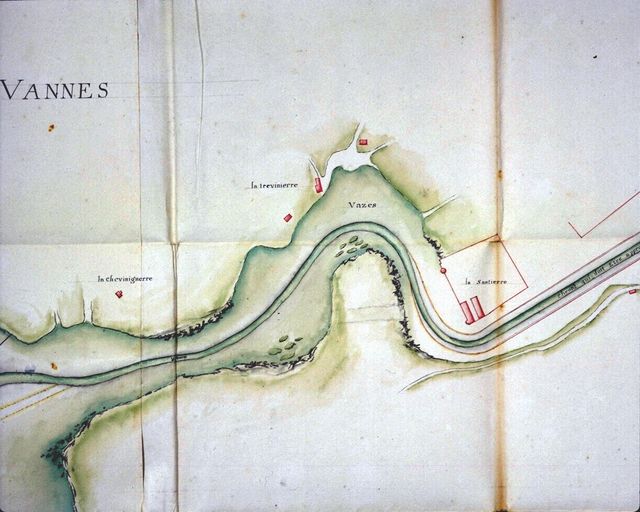

La carte du Morbihan. Faict par moy Legrain. 1637. 6 feuilles vélin. Ms. Enluminées, assemblées en une carte, 1050 X 1390, échelle env. 1/75000. B.N.F. Cartes et plans. S.H. Archives 16. Composée de six feuilles vélin assemblées, la Carte de Morbihan représente à l´échelle approximative de 1/75000 les côtes du Morbihan, de l´Isle de Quiberon à la pointe de Penerif, Belisle, Houat et Haydic. En haut, à gauche figurent les armes de France ; à droite, les armes de Bretagne et celles du sieur d´Estampes-Valençay. Les différents cartouches contiennent la longue légende de la carte, l´explication des signes conventionnels, et un calendrier des phases lunaires. Outre la forêt de Rhuys et le château de Suscinio, Sainte-Anne d´Auray, le moulin de Campen et de nombreux autres villages, le document livre les vues cavalières des villes d´Auray et de Vannes, d´une extrême précision. Sur ce qu´il convient de considérer comme le plus ancien plan de Vannes sont en effet représentés la cathédrale, la croix de la Poissonnerie, les remparts dont les deux tours de l´Hermine, les bastions de la Ligue, la porte Saint-Vincent, le quai au vin inachevé, l´église Saint-Patern, la place du Marché, les couvents des Ursulines et des Carmes Déchaux, etc. Ce plan rapproché sur Vannes permet de découvrir une représentation figurée très ancienne de la ville close. Malgré quelques erreurs liées à des problèmes d´échelle et de perspective, le dessin illustre avec précision non seulement l´enceinte urbaine mais, au delà des fossés, les faubourgs et les principales voies d´accès. Au sud, la vue du quartier du port telle qu´elle est présentée confirme ce que les archives décrivent à la même époque. La porte Saint-Vincent dessert le pont en Y, de part et d´autre les douves sont profondes, et il n´y a pas d´habitation devant les trois bastions situés à l´ouest. Par contre la rue des Douves du Port est nettement visible grâce à l´alignement de maisons ; alignement qui se prolonge jusqu´au couvent des Carmes pour former la « grande rue de Kaër ». Au sud-ouest des douves, devant le bastion de Gréguennic, une maison symbolise sans doute les îlots rapprochés du four de Kaër, de la Grande Maison et de celui qu´on appelle aujourd´hui « Moulin du Roi » ; à moins que ce dernier îlot ne soit figuré légèrement plus bas, par ce petit bâtiment au bord du rivage, le long de ce qui est l´ancien quai. Au sud, toujours sur cette même rive on discerne successivement la chapelle Saint-Julien, l´enclos de la Santière puis le hameau de Trussac. Le Grain représente également le nouveau quai au Vin, construit à partir de 1604. Il s´avance depuis l´ancien quai dans la rivière, parallèlement à la grande rue de Kaër. Lors de son passage à Vannes, en 1636, soit l´année précédant celle de ce document, Dubuisson-Aubenay en donne cette description : « Vous passez le pont à six arcardes qui est devant (la porte Saint-Vincent), et prenant à droite, vous allez le long de la rivière et du quay sur lequel il y a un petit môle de cent pas, avancant dans la rivière, qui sert de promenoir aus marchands et à tous ceux de Vennes... » . Même si ce « môle » sert à la promenade, il s´agit tout d´abord d´un quai dont l´aménagement n´est pas tout à fait achevé en 1636-1637 puisqu´il reste à combler les vasières situées à l´arrière de l´ouvrage. Sur la rive gauche Le Grain n´a pas dessiné la chapelle du Fety devant le pont Saint-Vincent. On devine toutefois une maison isolée qui peut être est celle du Petit Paris, au bas de la rue de Calmont-Haut. Cette rue est repérable à son double alignement de maisons, parallèle à la voie. A Calmont-Bas, par contre, une simple rangée de maisons borde une partie du rivage où il n´y a pas de quai. Plus loin se trouve la croix des Capucins à l´entrée du chemin qui mène au couvent du même nom.

-

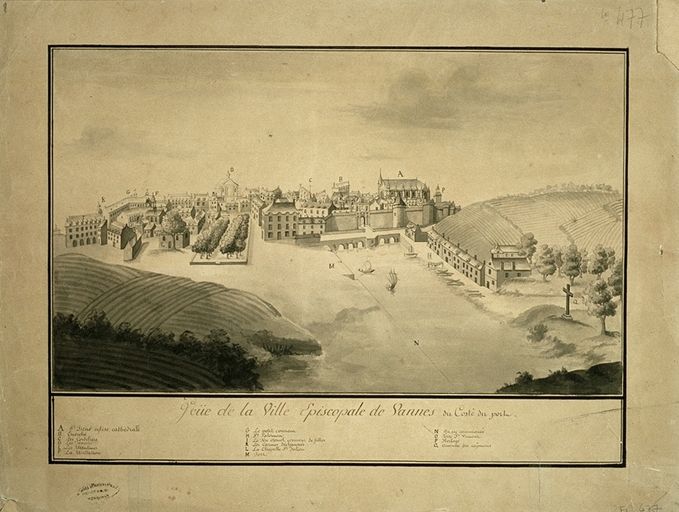

Archives départementales du Morbihan : 2 FI 477

A. D. Morbihan 2 Fi 477. Vue de la ville de Vannes du costé du port, dessin de Robien, milieu 18e siècle.

-

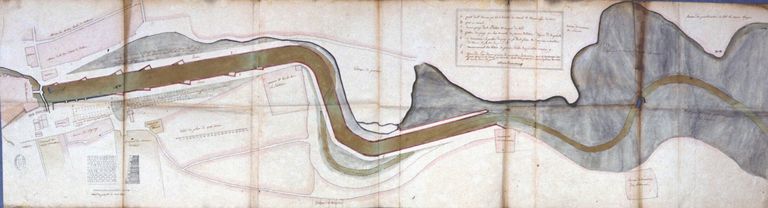

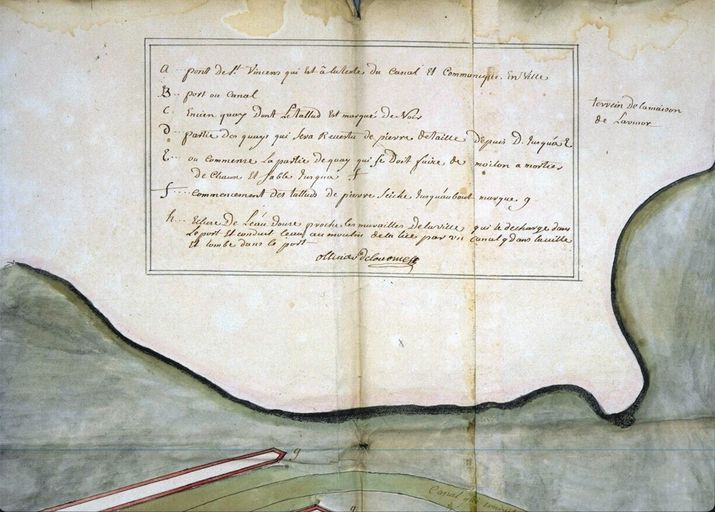

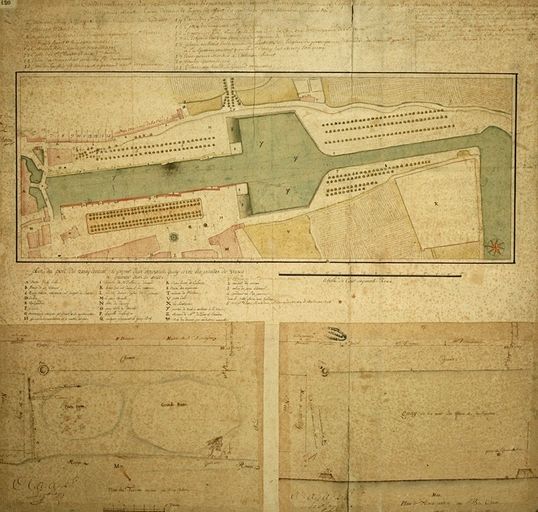

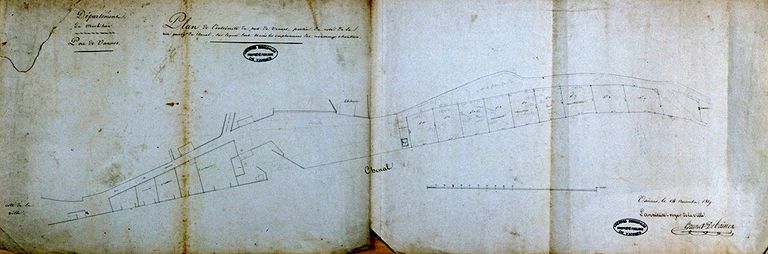

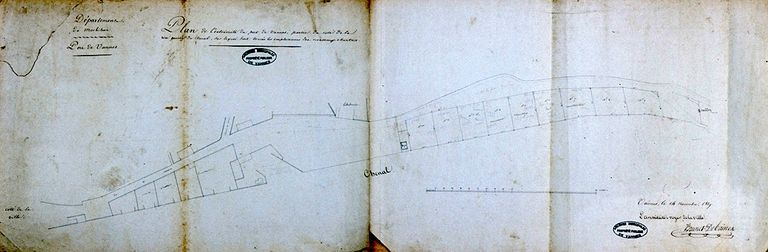

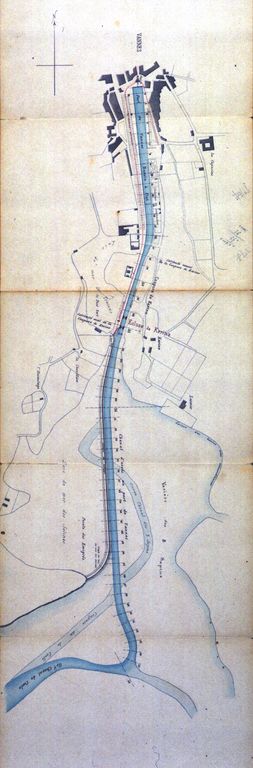

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C 704/01

A. D. Ille et Vilaine. Série C. C 704/01/Fonds de l'intendance. Plan du canal. Vannes [Plan des travaux à exécuter dans le port de Vannes]. Dessin : plan par Delourme Olivier (architecte), 1er quart 18e siècle. Ech. [1 : 1220], papier, plume encre de chine, aquarelle, 172 Lx47,5 l.

-

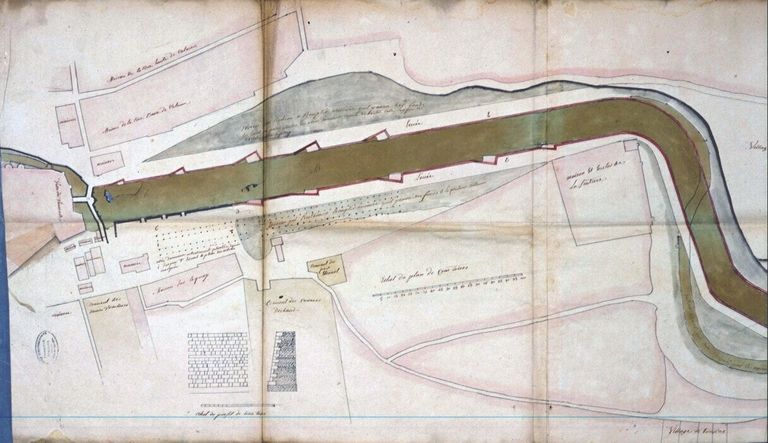

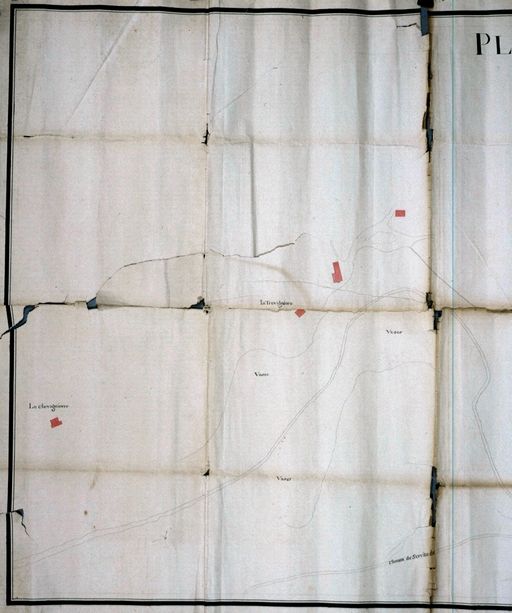

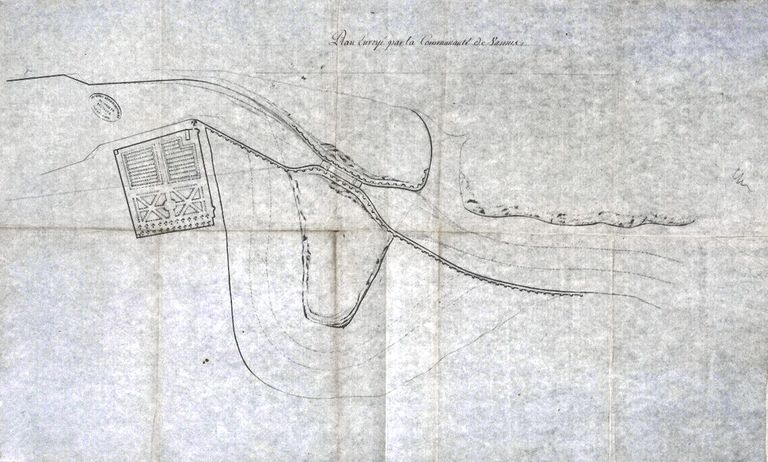

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C 704/21

A. D. Ille et Vilaine. Série C. C 704/21/Fonds de l'Intendance. Plan [de la Sentière et de la butte de Kerino] envoyé par la communauté de Vannes. Dessin, 3e quart 18e siècle. Papier, plume, encre de chine, 84 Lx52 l.

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C 704/02 et 11

A. D. Ille et Vilaine. Série C. C 704/02/ Fonds de l'intendance. Plan du pont Saint-Vincent à Vannes. Dessin : plan, 18e siècle. Ech. [1 : 145], papier, plume encre de chine, lavis couleur, 64 Lx95 l. AD Ille-et-Vilaine C704/11. Fonds de l'Intendance. Plan du port de Vannes. 2e moitié 18e siècle.

-

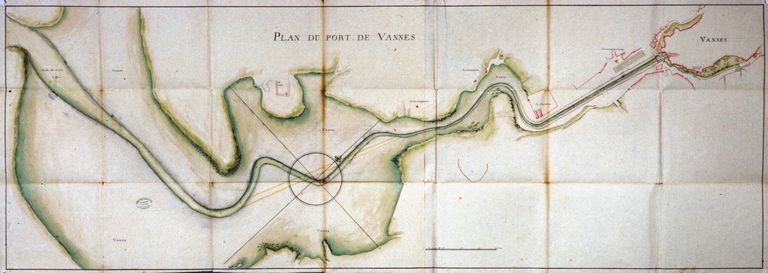

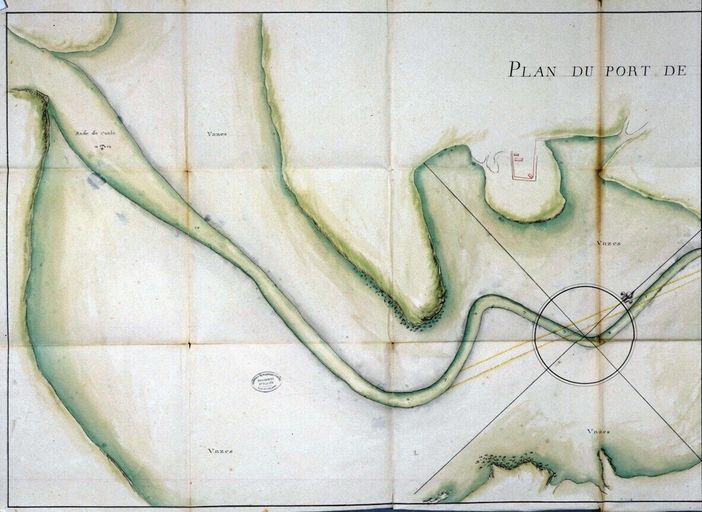

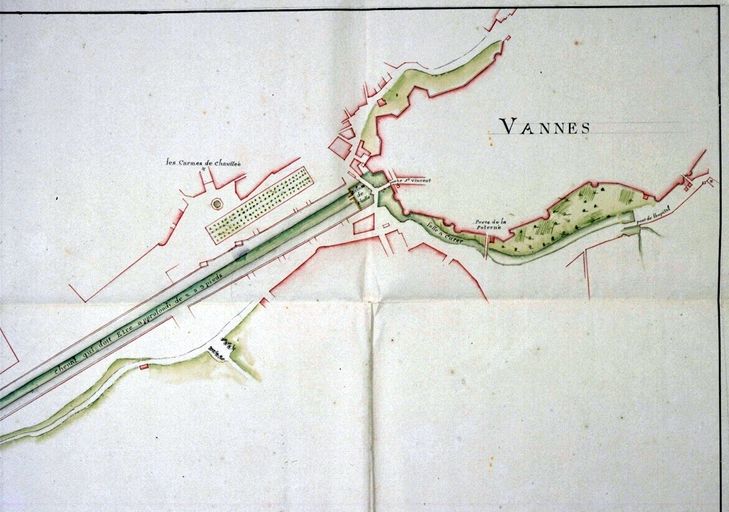

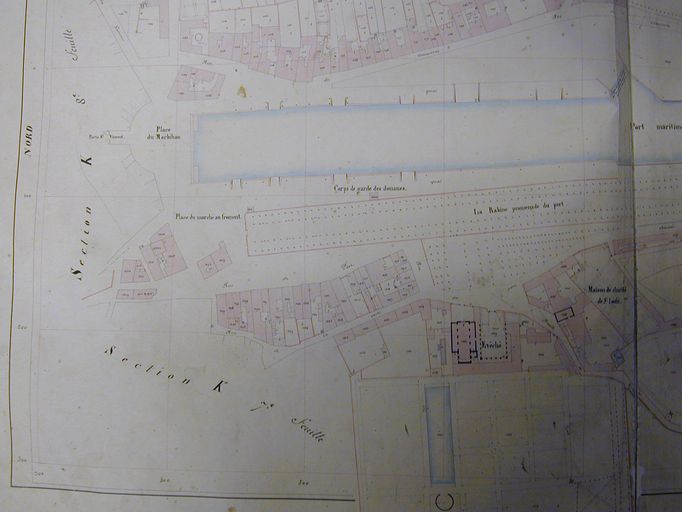

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C 704/11

A. D. Ille et Vilaine. Série C. C 704/11/ Fonds de l'Intendance. Plan du port de Vannes. Dessin : plan géométral, 2e moitié 18e siècle (?). Ech. 1 : 860, papier, plume encre de chine, lavis rose, 283 Lx101 l.

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C 704/03 à 09

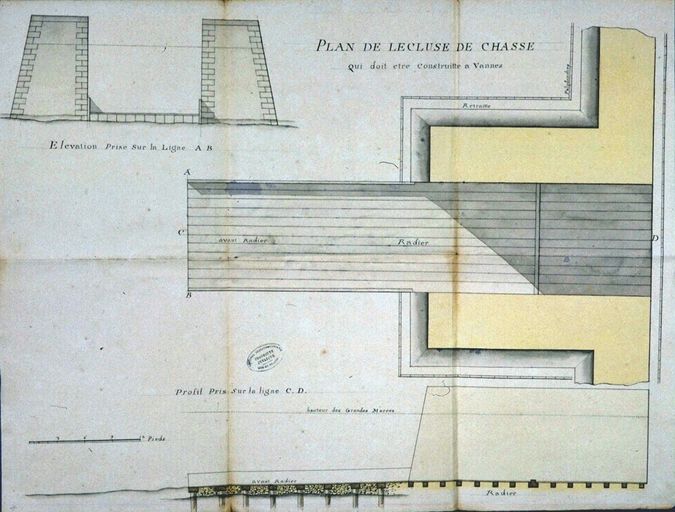

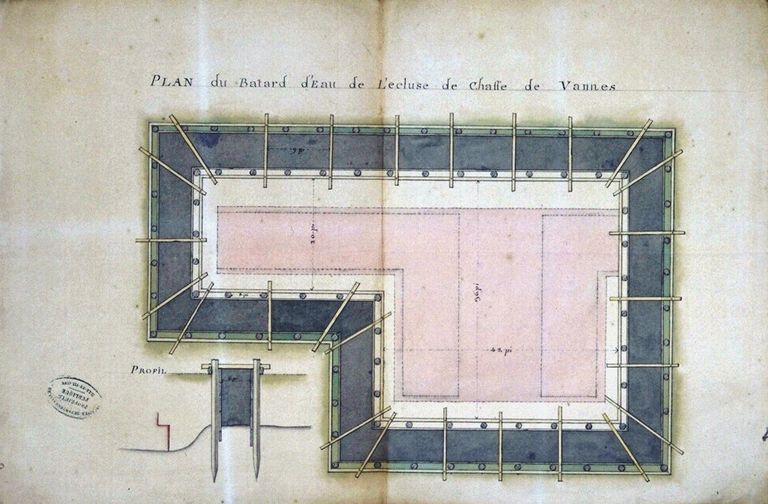

A. D. Ille et Vilaine. Série C. C 704/03/ Fonds de l'intendance. Plan et profil du bâtard d'eau de l'écluse de chasse de Vannes. Dessin : plan, coupe, [2e moitié] 18e siècle (?). Papier, plume, encre de chine, aquarelle, 33 Lx49 l. C 704/04/ Fonds de l'intendance. Plan, élévation et profil de l'écluse de chasse qui doit être construite à Vannes. Dessin, plan, coupe, élévation, [2e moitié] 18e siècle (?). Papier, plume, encre de chine, aquarelle, 50 Lx65 l. C 704/05/ Fonds de l'intendance. Plan du radier et ses bajoiers [d'une écluse à construire à Vannes]. Dessin : plan, [2e moitié] 18e siècle (?). Papier, plume encre de chine, 50 Lx33 l. C 704/06/ Fonds de l'intendance. Plan d'une partie des fondations de l'écluse de chasse qui doit être construite à Vannes. Dessin : plan, coupe et élévation, [2e moitié] 18e siècle (?). Papier, plume, encre de chine, lavis, 32,5 Lx48 l. C 704/07/ Fonds de l'Intendance. Profil des fondations [d'une écluse à construire à Vannes]. Dessin, coupe, [2e moitié] 18e siècle (?). Ech. 1 : 24, papier, plume, encre de chine, 33 Lx24 l. C 704/08/ Fonds de l'Intendance. Partie détaillée du seuil et d'une partie du radier [d'une écluse à construire à Vannes]. Dessin, 2e moitié 18e siècle. Ech. 1 : 24, papier, plume, encre de chine, 33 Lx25 l. C 704/09/ Fonds de l'Intendance. Profil sur le milieu de la chambre de l'écluse [à construire à Vannes]. Dessin, coupe, [2e moitié] 18e siècle (?). Ech. 1 : 24, papier, plume, encre de chine, 33 Lx49 l.

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C 704/10

A. D. Ille et Vilaine. Série C. C 704/10/ Fonds de l'Intendance. Plan du port de Vannes. [plan masse d'une partie des remparts de la ville]. Dessin : plan géométral, 18e siècle. Ech 1 : 2440, papier, plume, encre de chine, aquarelle, 173 Lx63 l.

-

Archives départementales du Morbihan : 1 Fi 120

A. D. Morbihan. 1 Fi 120. Plan du port et d'un nouveau quai, par Le Ray, s. d., ms., coul.. Dessin, plan, 1740.

-

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 95

A. D. Morbihan. 1Fi 95. Port de Vannes. Dessin. Plan géométral, 2e moitié 18e siècle (?). Ech. 1,2 cm. pour deux toises.

-

Archives départementales du Morbihan : 2 Fi 508

A. D. Morbihan. 2 Fi 508. Vue du port et de la ville prise du sud. Dessin du 19e siècle.

-

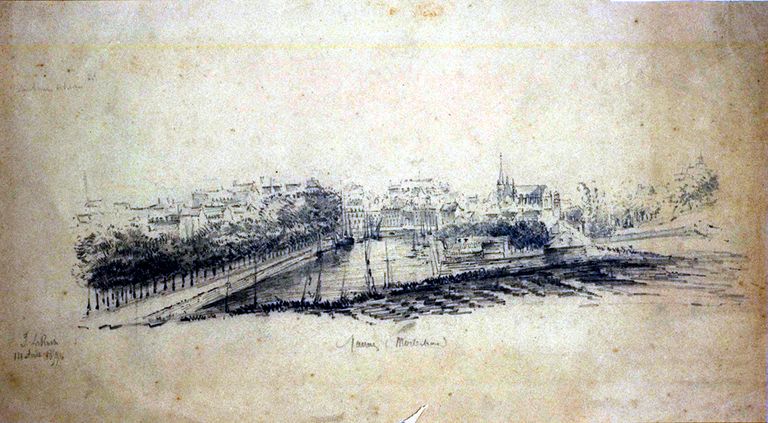

Archives départementales du Morbihan : 2 Fi 529

A. D. Morbihan. 2 Fi 529. Le Port de Vannes. Dessin par Le Roch, 1859.

-

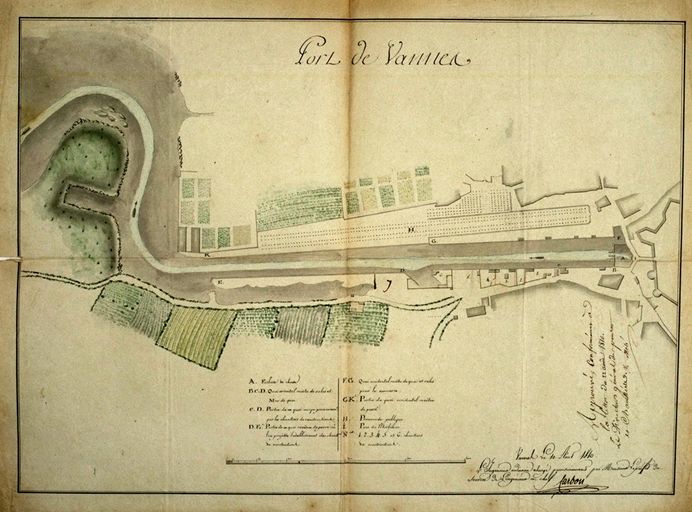

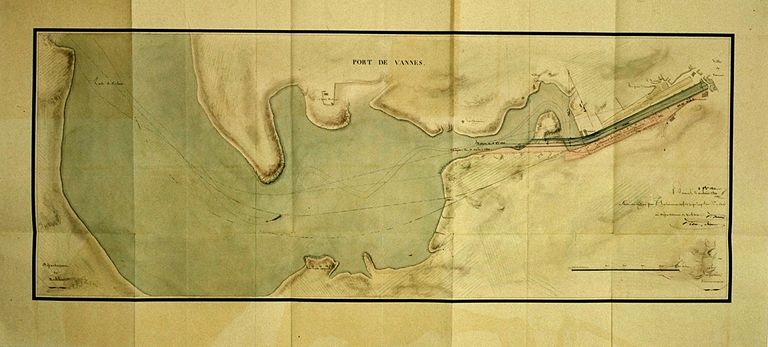

Archives départementales du Morbihan : S 921

A. D. Morbihan. S 921. 10 Août 1810. Plan du port de Vannes. Projet de déplacement des chantiers du quai Billy vers la même rive, après la Brulonnière. Par Carbon, ingénieur des Ponts-et-Chaussées et Molé, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées. Bien que d'une facture rappelant ceux de le seconde moitié du XVIIIe siècle, ce joli plan aquarellé est trés précis. Son objet est de prévoir le transfert, face à la Santière, des chantiers de construction navale trop à l'étroit devant l'actuelle rue Ferdinand Le Dressay (la petite Rabine). Il montre que, déjà, un jetée a été réalisée, rive gauche, pour rectifier les sinuosités du rivage, en aval de la cale de radoub et de la Brulonnière. Passé cette propriété, le chemin de Kerino, établi au pied de la butte de Calmont, définissait la limite de la haute mer. Une longue jetée revétue de perré isolait un lais que l'absence de courant comblait progressivement. (D-E sur le plan). Le projet Molé est d'aménager cette assise sommaire en quai pour offrir aux chantiers une meilleure implantation et des conditions conformes à leur activité. C'est pourquoi il donne à la crête une moindre hauteur que celle des quais amonts : submergée aux marées d'un coefficient supérieur à 95, elle laisse l'eau envahir la base des chantiers. Le perré est constitué en granite et présente un bel appareil de pierres taillées jointives. Les chantiers ne seront effectivement déplacés, semble-t-il, qu'en 1828, après que la butte de Kerino ait été percée.

-

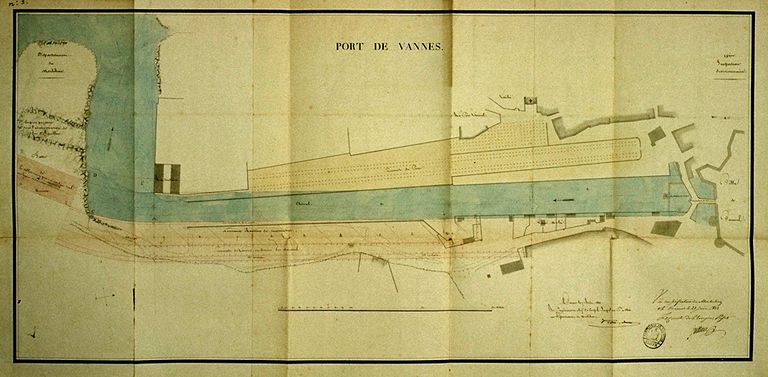

Archives départementales du Morbihan : 53J5

A. D. Morbihan. 53J5. Port de Vannes. Signé de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Riou, daté du 8 octobre 1812. Ce plan, qui semble appartenir à une série de la même époque, illustre les réflexions des Ponts-Chaussées quant aux aménagements à entreprendre dans le port sous le Premier Empire. Il est réalisé deux années après que fut repris, puis définitivement abandonné, le percement de la butte de Kerino commencé par les Etats de Bretagne à la fin de l'Ancien Régime. Deux projets figurent sur le plan. Le premier date du 7 août 1811 et est visé par le préfet le 23 janvier 1812 ; le second date du 8 octobre 1812. Il n'a reçu ni le visa préfectoral ni l'approbation du directeur général des Ponts et Chaussées. Les projets ne sont effectivement pas réalisés sous cette forme. Le projet était ambitieux, puisqu'il envisageait un élargissement de l'ensemble du port. Le quai Billy, (appelé à tort quai Molé sur le plan) en amont de la rive gauche, devait être reculé de quelques mètres. En aval, la Rabine était rognée et la Santière démolie pour donner à cet endroit une largeur de 40 métres. Prévoyant le déplacement des chantiers de construction en aval de la Brulonnière, le projet envisageait une promenade plantée entre ceux-ci et le bas de la butte de Calmont. Mais surtout, il prévoyait - à peu de choses près - le percement de la butte de Kerino là où il sera exécuté en 1820. A une différence fondamentale près : sa largeur. L'ingénieur Riou lui donnait 40 mètres de large. Ainsi le canal aurait il eut la même largeur que celle envisagée pour le port à hauteur de la Santière. On remarquera que les corrections de 1812, en déplaçant légèrement le canal vers l'ouest, réduisaient considérablement les volumes à enlever. Le canal réalisé en 1820 n'a qu'une quinzaine de mètres de largeur.

-

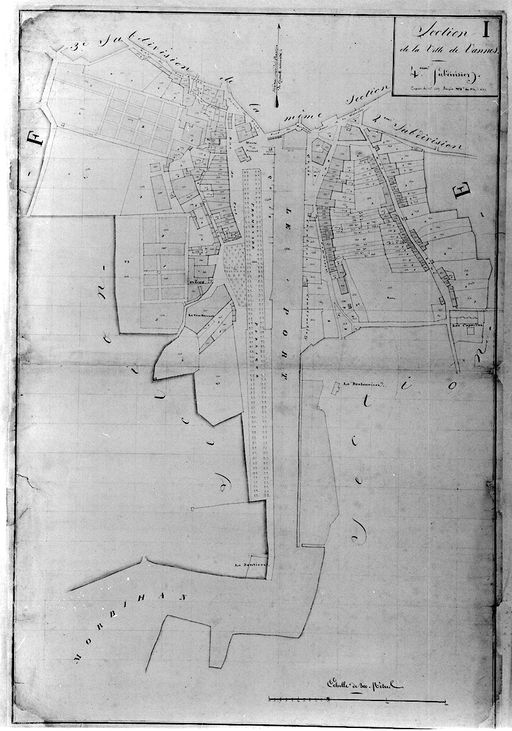

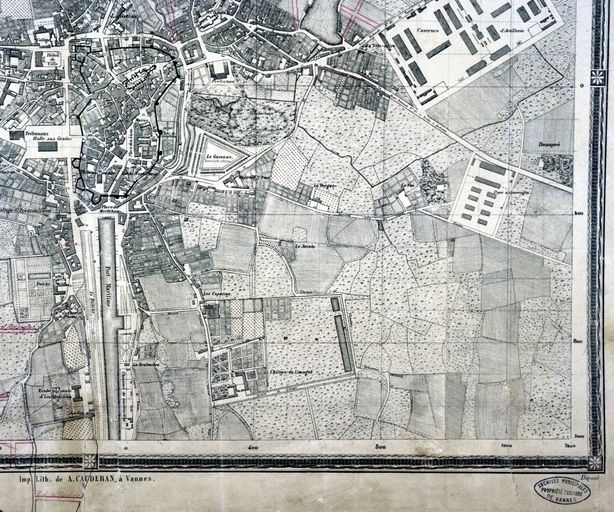

Archives départementales du Morbihan : 1 Fi 84

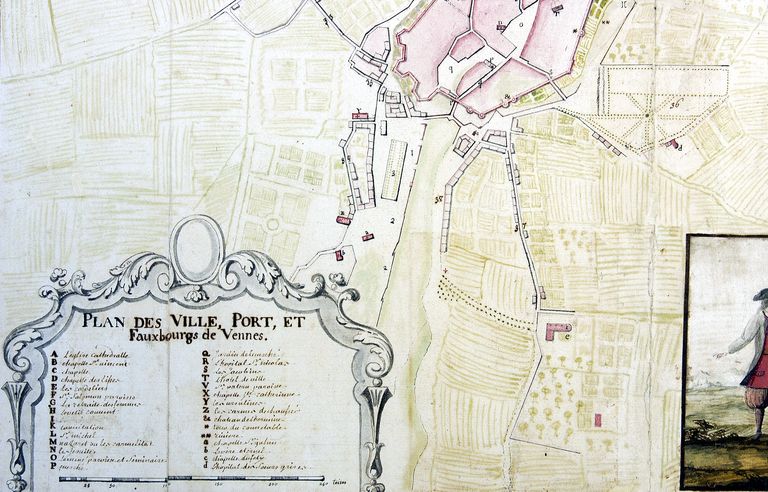

A. D. Morbihan. 1 Fi 84. Plan des ville port et faubourgs de Vannes (dit plan de Robien). Dessin : plan, [ Robien], vers 1824. Ech. 10.7cm. pour 250 toises, papier, encre de chine, lavis couleur, 53.5 L.X 38.5 l.

-

Archives départementales du Morbihan : S 921

A. D. Morbihan. S 921. Extrait du plan général de Vannes relatif à la restauration du Pont du Morbihan (pont Saint-Vincent et écluse de chasse). Par l'architecte-voyer de la ville, Brunet-Debaines, 16 février 1827.

-

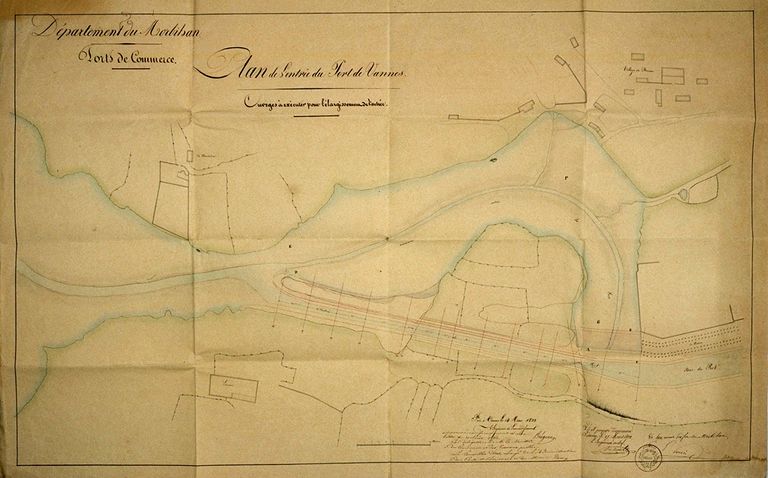

Archives départementales du Morbihan : S 921

A. D. Morbihan. S 921. Mai 1832. Département du Morbihan. Ports de commerce. Plan de l'entrée du port de Vannes. Ouvrages à exécuter pour l'élargissement de l'entrée (Tracé de la percée de la butte de Kérino).

-

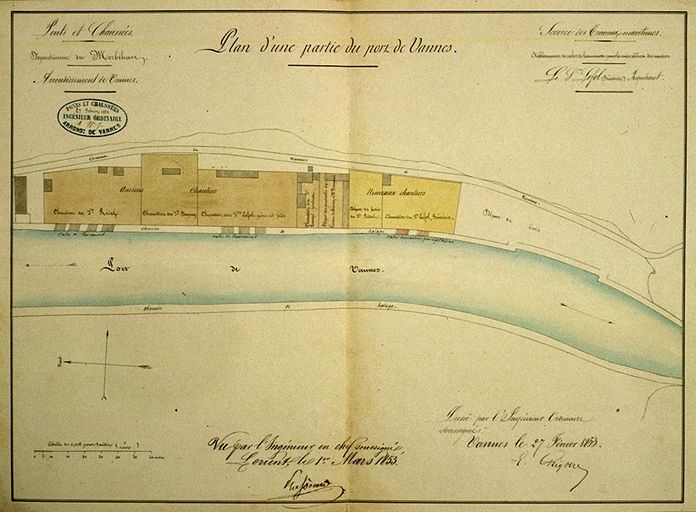

Archives départementales du Morbihan : S921

A. D. Morbihan. S921. Ponts-et-Chaussées. Département du Morbihan. Port de Vannes. Plan d'une partie du port de Vannes. Travaux maritimes. Projet de cale de lancement (pour les chantiers Le Fol). Dressé par l'ingénieur ordinaire Grégoire le 27 février 1853. Vu par l'architecte en chef Pressard le 1er mars 1853.

-

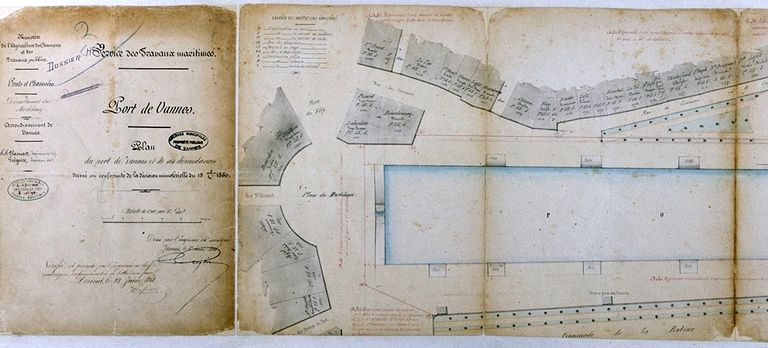

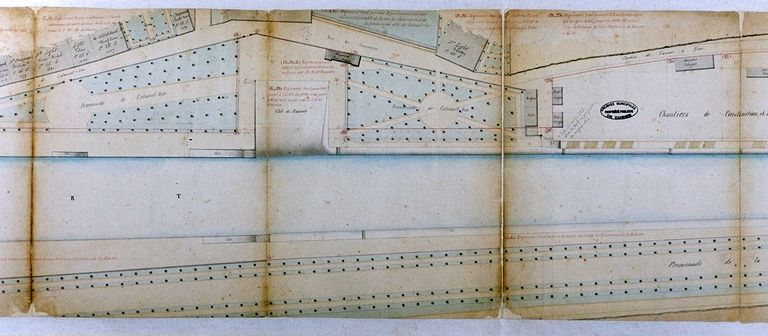

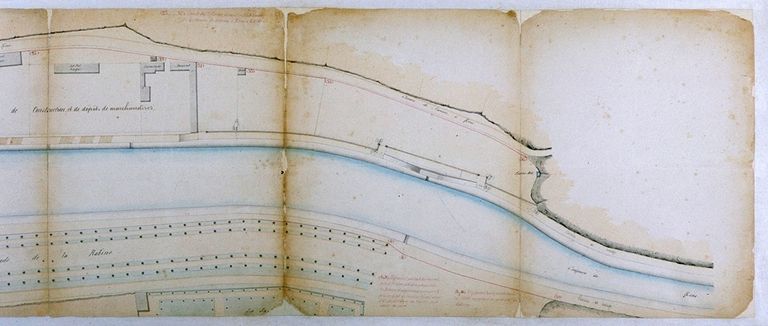

Archives départementales du Morbihan : S921

A. D. Morbihan. S921.22/1/1858. Ponts-et-Chaussées. Arrondissement de Vannes. Service des travaux maritimes. Port de Vannes. Plan du Port de Vannes et de ses dépendances. Dressé par l'ingénieur ordinaire Grégoire le 1er juin 1858. Vu par l'architecte en chef Pressard le 22 juin 1858.

-

Archives départementales du Morbihan : S 921

A. D. Morbihan. S 921. 20 mai 1863. Département du Morbihan. Ville de Vannes. Projet de chaussée d'endiguement avec chemin de halage, par Marius Charier.

-

Archives départementales du Morbihan : 3Fi n°610

A. D. Morbihan 3Fi n°610, coll. Chauvin.

-

Archives départementales du Morbihan : 7 Fi 215

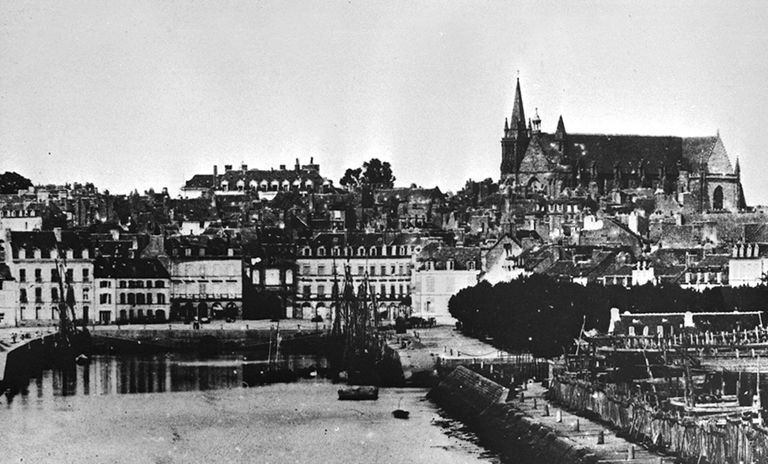

A. D. Morbihan. 7 Fi 215. Photographie ancienne prise du port vers 1860.

-

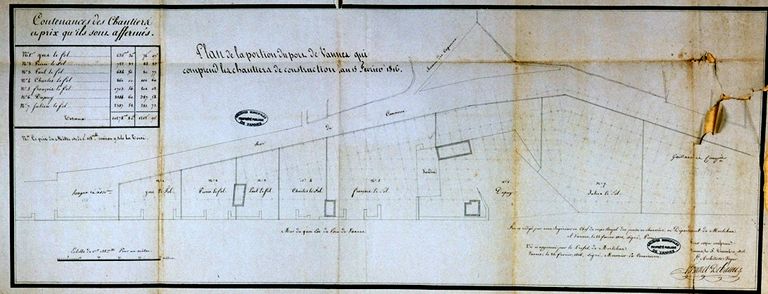

Archives municipales de Vannes : 1N206

A. M. Vannes. 1N206. 2e carton. Plan de la portion du port de Vannes qui comprend les chantiers, par Brunet-Debaines, 1816.

-

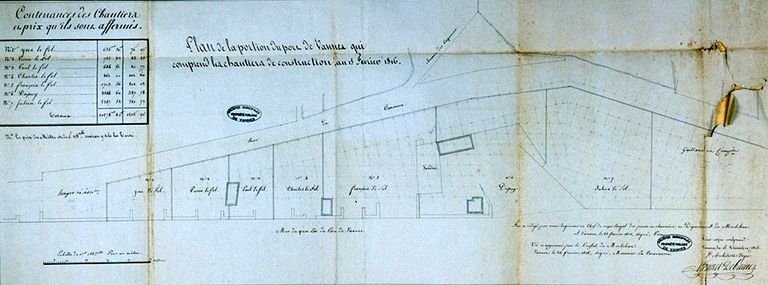

Archives municipales de Vannes : 1N228

A. M. Vannes. 1N228. Plan du port de Vannes, chantiers par Ph. Brunet-Debaines, 14 novembre 1829.

-

Archives municipales de Vannes

A. M. Vannes. Etude pour l'établissement d'un bassin à flot : plan général du port, par Lebert et Baum, ingénieurs des Ponts et chaussées, 1886. Plan aquarellé, 124,7 x 31 cm.

-

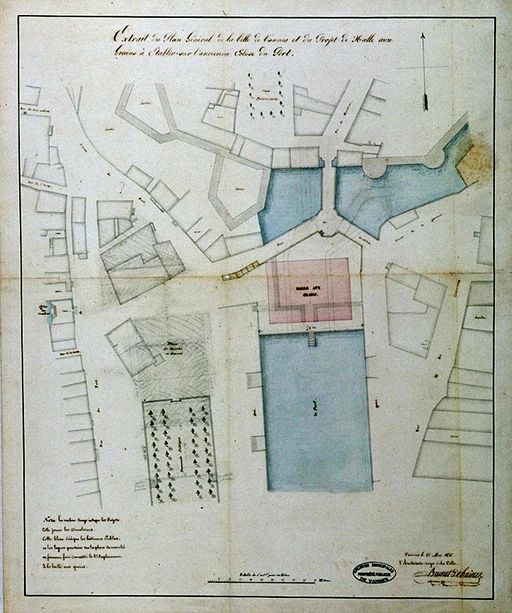

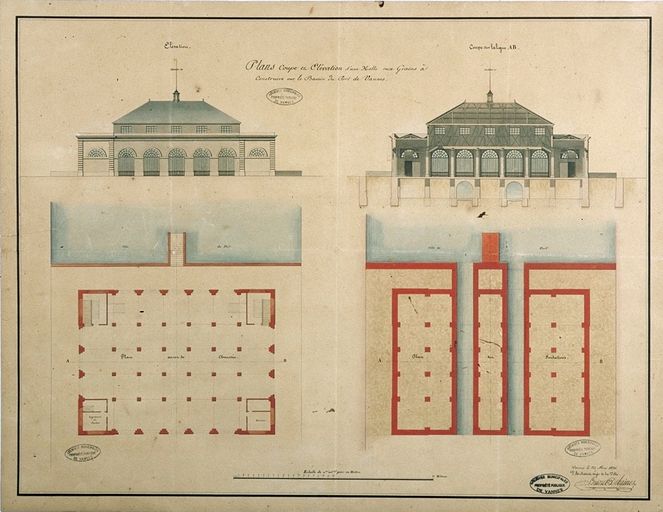

Archives municipales de Vannes : 9 Fi

A. M. Vannes. 9 Fi. Extrait du projet de halle à grains à construire sur l'ancienne écluse du port, par Philippe Brunet-Debaines, 22 mai 1826.

-

Archives départementales du Morbihan : 7 Fi

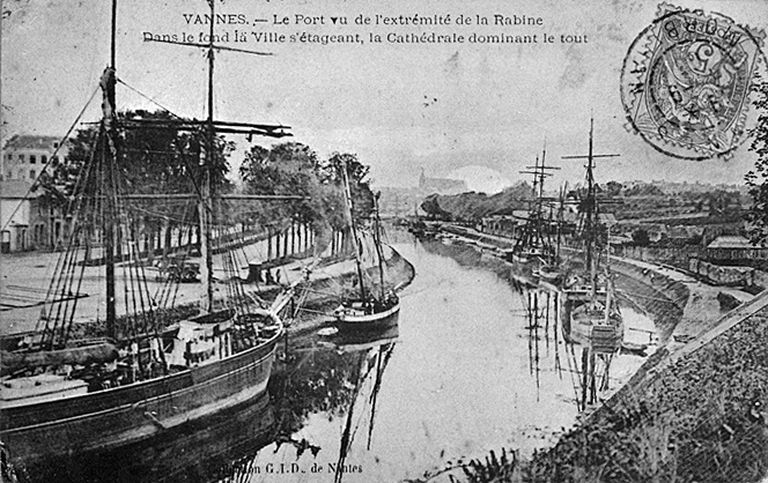

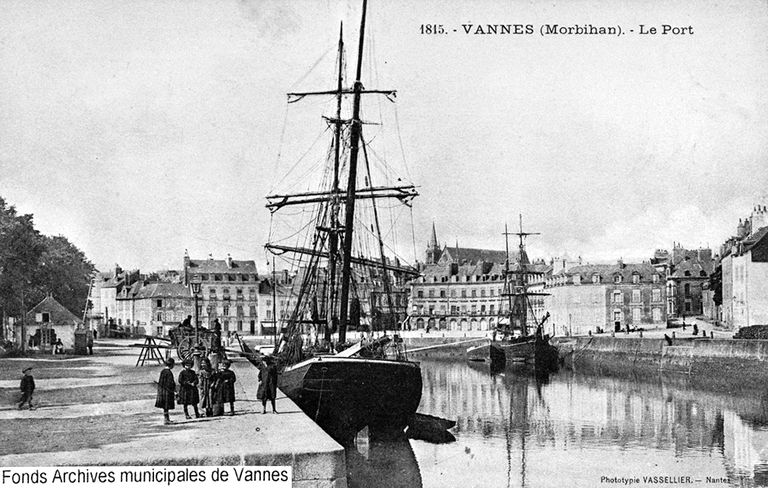

A. M. Vannes. 7Fi. Fonds cartes postales anciennes.

-

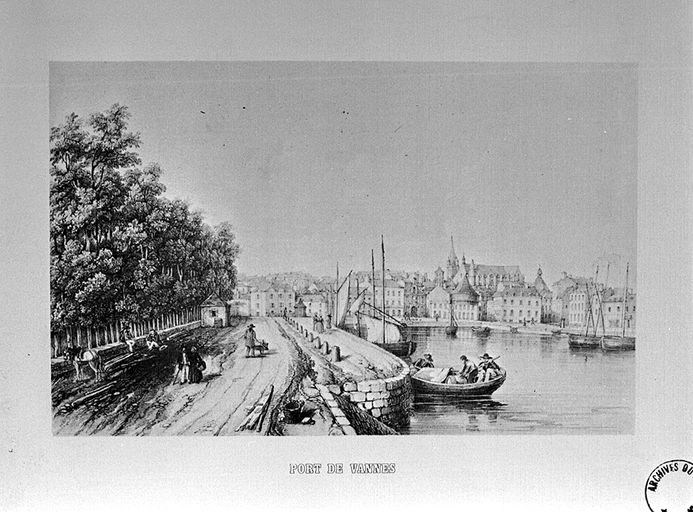

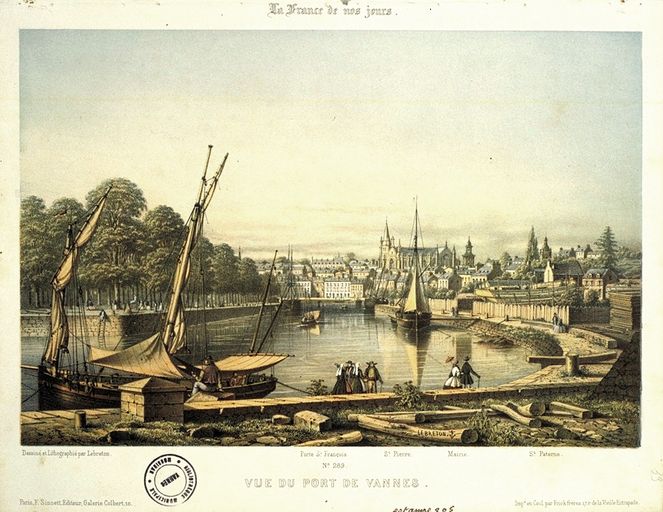

Bibliothèque municipale de Vannes

Bibliothèque municipale de Vannes. Port de Vannes. 1836. Lithographie par Lebreton.

-

Bibliothèque municipale de Vannes

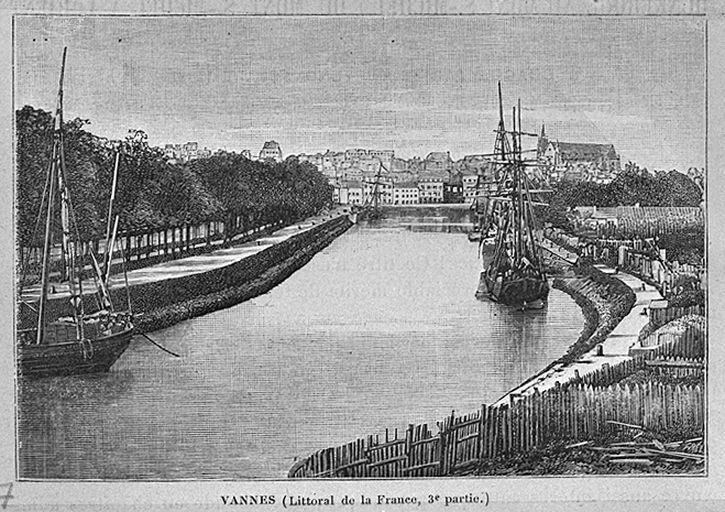

Bibliothèque municipale de Vannes. Gravure du port de Vannes extraite de : Le littoral de la France.

Annexes

-

Chronologie du port

-

Le port antique

-

Evolution du port

-

Le port au 19e siècle

-

Sources iconographiques

Contient

- Chantiers navals, rue Ferdinand Le Dressay (Vannes)

- Kiosque à musique de La Rabine, Esplanade du port - Quai Éric Tabarly (Vannes)

- Pont Saint-Vincent, puis pont du Morbihan, place Gambetta (Vannes)

- Promenade de la Rabine, rue du Port ; place Théodore Decker ; avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (Vannes)

- Promenade de la petite Rabine, rue Ferdinand Le Dressay (Vannes)

- Quai dit quai Billy, place Gambetta (Vannes)

- Rue du Commerce et rue Ferdinand le Dressay, anciennement rue Basse de Calmont (Vannes)

Photographe à l'Inventaire