CHRONOLOGIE DU PORT- JULIEN DANIELO 2003

Henri IV

1605 : Réparations du quai de la ville

5 Juin 1605 : Réalisation des escaliers du quai

12 Juin 1609 : Réparation et construction du quai

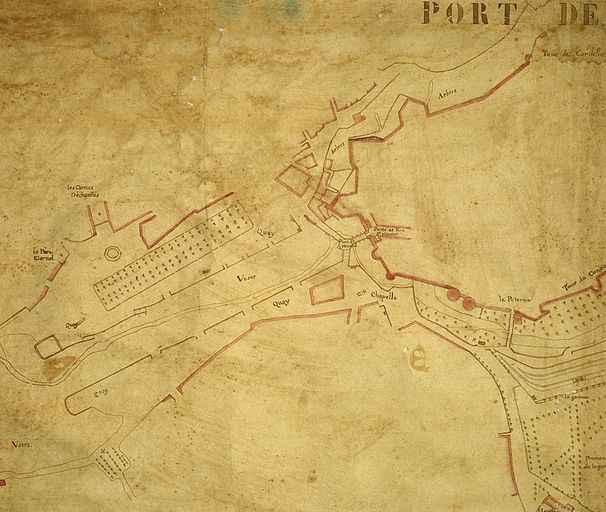

1610 : Réalisation de la muraille du quai vers St Julien, du talus au Port-au-vin, de la contrescarpe de l´éperon au bout de la porte de Ker. Le pont dormant de la porte de Ker par Nicollas.

Octobre 1610 : Obtention par Julien de Montigny des terres vaines et vagues du roi

Louis XIII

26 Mars 1611 : de Montigny doit se désister des terrains

4 Mai et 9 Juin 1613 : reconstruction des ponts dormants de la terre de ker ainsi que réparations des quais

10 Avril 1615 : Réparations du quai par deux massons

26 Mars 1616 : Implantation de deux balises et poteaux de bois à la terre de Ker et Calmont aux deux cotés de la rivière pour signer le lieu où les bateliers doivent décharger les pierres

11 Mai 1621 : Construction des ponts et de la porte St Vincent entre les antérieures portes de Calmont et Ker, jusqu´en 1624 par Jan Bugau

Richelieu

3 Avril 1624 : Aplanissement du talus au bout du pont neuf de la porte St Vincent

1626 : Projet de la Cie du Havre du Morbihan de Richelieu

1er Avril 1627 : Construction de quatre barrières au faubourg de Ker par Jan Bugau pour la maçonnerie et le Sr Marchet pour la charpenterie. Pavage des quais et de la rue menant à St Julien par René Darmeur

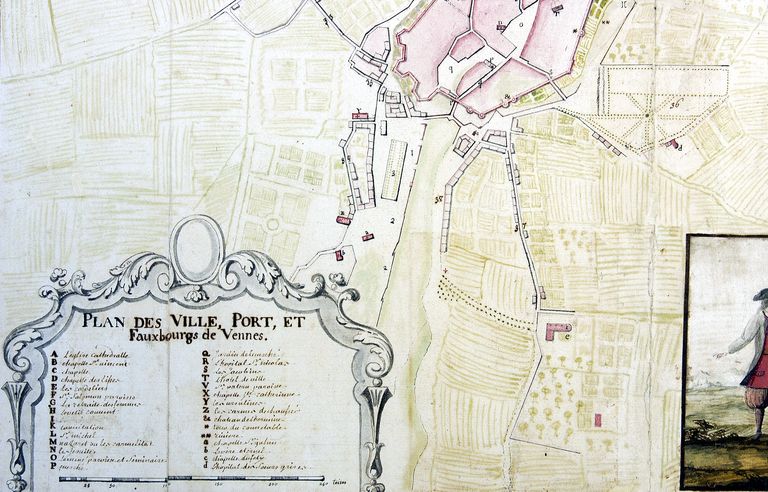

1627 : Installation des Ursulines et des Carmes Déchaussés

1630 : Dépôt des ordures au quai

31 Décembre 1634 : Ferme du corps de garde de la porte St Vincent à Marguerite Le Louedec

1634 : Bouchage des ouvertures de l´éperon de Ker et construction des barrières du pont St Vincent

20 Avril 1640 : Réparations au pont et porte St Vincent et à son parapet

Juillet 1640 : Elargissement de 2° au pont de la porte St Vincent pour l´utilité de la charge et décharge des navires

16 Octobre 1640 : Elargissement du passage près les Carmes Déchaussés, réparations des bois du pont St Vincent

29 Novembre 1641 : construction d´un pont de pierre à la place d´un pont de bois reliant un escalier du quai à la rue proche chez la Ve Molnier

Louis XIV

1646-47 : Travaux de l´aile Est des Ursulines

1664 : Travaux de l´Aile Nord et Ouest des Ursulines

1669 : Afféagement d´un terrain à la Grande maison

20 Février 1670 : Réparations au pont St Vincent par Le Ray, Layec, Belin et Vincent

23 Mai 1670 : Adjudication des travaux à François Cosnier

1671 : Construction d´une annexe par Catherine de Francheville aux Ursulines

1671 : Installation du Père Eternel

1675 : Réparations au pont St Vincent par Vincent et Philipot

1677 : Proposition de la construction d´une écluse, appuyée par le duc de Chaulnes

25 Février 1678 : Permission de construire une maison entre Gréguénnic et la porte St Vincent.

4 Avril 1679 : Demande de restauration des pavés et du vertugadin

16 Octobre 1679 : Délibération pour la construction d´une écluse à Calmont et demande d´un ingénieur de Belle-Ile pour curer le port.

5 Janvier 1680 : Adoption du plan de l´écluse par un ingénieur brestois, Gontroux

16 Février 1680 : François Cosnier s´occupe de construire l´écluse

8 Avril 1680 : Réfection des murs du quai

6 Juin 1681 : Demande de permis de construire sur le port par Guillaume Dubon

5 Mars 1685 : Destruction des maisons en face des Carmes

6 Juillet 1685 : Refus de la communauté de voir Guillaume Dubon construire en face de la Grande Maison

7 Septembre 1685 : Acquisition des terrains des Srs Marquet et Pelissier et de la Dlle Alanic pour rallonger le quay de Vannes, également celui de Dlle Marie Thomas Ve de Lourmel ainsi que les procès-verbaux de démolition des jardins

1685 : Les boutiques du Pont St Vincent passent au domaine royal, le pont est de nouveau réparé par Gilles Michel

1687 Etats à St Brieuc : Adjudication des plantations de la Rabine à Gilles Michel

7 Janvier 1688 : Adjudication du corps de garde du Pont St Vincent au Sr Gosse

1688-1690 : Construction de la chapelle de Ursulines

21 Avril 1702 : Consignes de la Communauté pour la réparation du quay Billy, Adjudication au Sr Vallier pour le rétablissement du pont St Vincent

9 Juin 1704 : Demande de Louis Petenin de la destruction de la maison au-dessus de la porte St-Vincent.

23 Juin 1704 : Réparations à la porte St Vincent par Jan Daniel.

17 Septembre 1704 : Adjudication des réparations des ponts de bois à Jan Philipot

Nouvel de Glavignac

10 Avril 1713 : Permission donnée à Anne Huguet de construire une boutique au pont St-Vincent.

Louis XV

De Teno le Verger

17 Juin 1718 : Proposition de Mgr de Comartin de financer les travaux du port

24 Avril 1719 : Réception d´un projet du Sr Goubert pour la réfection du port

De Kercado Le Verger Laurens

15 Octobre 1721 : Devis des ouvrages

31 Octobre 1721 : Réparations à faire au Pont St-Vincent

17 Avril 1722 : Adjudication des travaux du pont à Jan Raoult

29 Mai 1722 : Adjudication des pavés du pont St-Vincent à Jan Caudal

10 Juillet 1722 : Construction des quais

13 Novembre 1722 : Fin du pavage des faubourgs

Le Vaillant (1er échevin) et de Lestang

28 Mai 1723 : Procès-verbal du corps de garde du pont

18 Juin 1723 : Demande de l´accord du Sr Gosse pour la destruction du corps

20 Juillet 1723 : Arrêt qui permet la destruction du corps de garde

20 Septembre 1723 : Ventes des restes de l´ancien pont St Vincent

9 Juin 1724 : Renable du pont St Vincent et mise en valeur des défauts

26 Février 1725 : Opposition entre le Sr Goubert et le Sr Delourme

23 Mars 1725 : Projet d´une écluse par le Sr Desplaces Le Mière

27 Avril 1725 : Requête aux Etats d´obtention de subventions

4 Octobre 1726 : Réparations des pavés des rues et places par Mathurin Caudal et Jean-Baptiste Moret.

26 Mai 1727 : Présentation du projet du Sr de Huz

14 Juillet 1727 : Réalisation du projet Delourme

8 Août 1727 : Proposition par le syndic de faire construire des quais jusqu'à la Sentière

Du Teno Le Verger

10 Octobre 1727 : Présentation du projet du Sr Delourme

24 Octobre 1727 : Adjudication des travaux à Jan Le Maître

Lucas Sr de Bourgerel

15 Juin 1731 : Procès-verbal de l´état du port et des travaux par le Sr Abeille à la demande de l´intendant

9 Juillet 1731 : Interrogations sur la réalisation du projet du Sr Delourme

15 Mai 1733 : Demande d´un ingénieur pour la réalisation des quais

15 Juin 1733 : Présentation du projet Abeille

13 Juillet 1733 : Adoption du projet du Sr Abeille

6 Août 1733 : Différent entre Abeille et la communauté

18 Août 1733 : Appui de l´évêque en faveur de la communauté

23 Août 1733 : Décision de démolir la fontaine du port

Morin de Guérinière

8 Janvier 1735 : Résiliation du projet Delourme

1735 : Réception du projet de Gabriel

14 Janvier 1736 : Parachèvement du quai commencé par le Sr Delourme

De Kercado le Verger

1737 : Construction de la chapelle des Carmes

23 Décembre 1737 : Pavage des quais et de la rue de Poulho par Vincent Pirio

De Lestang (Maire syndic)

28 Avril 1738 : Demande à l´intendant d´un ingénieur lorientais en collaboration avec le Sr Desplaces pour la reconstruction de la porte St Vincent.

29 Juin 1738 : Réalisation des patrons et profils de la porte St Vincent par Jannesson, ainsi que des devis des quais des Carmes Déchaussés et des Capucins

4 Juillet 1738 : Mandement du Sr Janesson de Lorient et propositions des ouvrages

PV du Pont St Vincent par Jannesson et Le Mière

1er Décembre 1738 : Présentation du projet des quais des Carmes

1738 : Construction d´un bassin et d´un conduit sous terre en face des Carmes

13 Février 1739 : Projet du quai des Carmes adjugé au Sr Nizan

11 juillet 1740 : Réparations à faire au Pont St Vincent

29 Décembre 1740 : Mandement d´un ingénieur pour la finition des travaux

Du Bodan

5 Octobre 1742 : Présentation à l´intendant des projets du quai de Calmont

1742 : Echenillage des arbres du port

8 Février 1743 : Suppression du privilège du Sr Billy de disposer de son quai

8 Avril 1743 Adjudication au Sr Bourgogne pour la construction du quai de Calmont Bas

31 Mai 1743 : Mandement du Sr Loaizel pour dresser un PV

26 Juillet 1743 : Etat de délabrement de la porte St Vincent

21 Décembre 1744 : PV de la chapelle St Julien

15 Janvier 1745 : Destruction de la maison de la voûte du pont St Vincent

20 Mars 1745 : Fermeture des arches du Pont St Vincent

2 Avril 1745 : Modification du projet pour rendre le terrain plus régulier à CB

17 Mai 1745 : Destruction de la chapelle St Julien

30 Juillet 1745 : Utilisation du sable de délestage pour la promenade

Joseph-Ange Guillo Dubodan

4 Août 1747 : Demande de faire au plus vite les réparations à la porte St Vincent

10 Septembre 1747 : Adjudication des réparations de la porte St Vincent au Sr Jan Plaudrain

6 octobre 1747 : Continuation des plantations du port

15 Décembre 1747 : Ouvrages de la promenade et de la plantation ainsi que les réparations de la maison du Sr Masson près la porte St Vincent adjugés au Sr Turiau Pivaut

18 Mars 1750 : Obligation formulée par Tuviaut Pivaut pour le comblement de la douve des Carmes Déchaussés

15 Septembre 1752 : Demande de subventions aux Etats, pour la construction d´une écluse

27 Novembre 1752 : Dédommagement des maisons dépendant du pont St Vincent

18 Décembre 1752 : Réception du projet du port par l´ingénieur Chocat de Grandmaison

26 Janvier 1753 : Sollicitation auprès du roi, afin d´obtenir les terrains nouvellement asséchés au port.

18 Mars 1753 : Levées du plan, approvisionnement de matériaux, transport au magasin

19 Avril 1754 : Dispositions à prendre au sujet de l´écluse et de l´emploi des Srs Ulliac et Tanguy

12 Août 1754 : Sollicitations des ingénieurs Chocat de Grandmaison et Magin ainsi que le duc d´Aiguillon pour le rétablissement du port

4 Octobre 1754 : Visite du port par le duc d´Aiguillon, M. de la Sauvagère (ingénieur en chef de Port-Louis), Magin, Blavau, Villemenot et Chocat de Grandmaison

Jean-Vincent Guillo Dubodan

1755 : Mémoire sur les moyens à mettre en oeuvre pour le rétablissement du port : écluse, pont et percement de Kerino

8 Juin 1756 : Début des travaux à la butte de Kérino

20 Juillet 1757 : Approvisionnement en bois pour l´écluse le 20 Juillet 1757

Louis-François Gillot Sr de Kerarden

25 Septembre 1761 : Acquisition des terrains de la Sentière et du Sr d´Auzon

9 Juillet 1762 : curage, mur de clôture, continuation de la grande allée, destruction du bassin des Carmes et mise en place d´un projet de plantations, comblement des douves des quais et transbordement des chantiers et des bois de construction à Calmont Bas

28 Janvier 1763 : Ramassage des pierres du bassin des Carmes

12 Avril 1765 : Interdiction faite par le duc d´Aiguillon à un cordier de s´installer entre le quai et le Père Eternel

17 Mai 1765 : Devis des ouvrages à faire au pont St Vincent

13 Décembre 1765 : Adjudication des dits ouvrages au Sr Lorho

17 Décembre 1766 : Réception des travaux du Pont St Vincent entrepris par le Sr Lorho

Gillot de Kerarden fils

18 Septembre 1770 : Arrêt des travaux des ouvrages d´agrément (parapet des allées du port)

5 Juin 1771 : Elagage des arbres de la rabine

15 Mai 1772 : Défauts remarqués au Pont St Vincent gênant la circulation ainsi qu´à la place du Marché au froment et aux Douves

2 Octobre 1772 : Engagement du Sr Lorho de refaire le pavé sur les Douves et à Poulho

29 Avril 1774 : Augmentations à faire à la cale du pont St Vincent

1er Juillet 1774 : Dégradations nocturnes faites à la promenade de la Rabine

9 Décembre 1774 : Renable des travaux de voirie du Sr Lorho sur le Port

Louis XVI

14 Juillet 1775 : Curage du Port, proposition de le faire avec les chalands

27 Octobre 1775 : Inspection des travaux finis du Sr Lorho

10 Mars 1778 : Effondrement d´un petit caveau à la porte St Vincent

M. de Kerdelean

12 Octobre 1778 : Plainte déposée contre les marchands qui s´installent le long du pont St Vincent

13 Décembre 1779 : Envoi de forçats pour le curage

2 Juillet 1780 : PV des réparations à faire aux calles du port par le Sr Demiez

10 Juillet 1780 : Différent entre la communauté et le Sr Détaille ingénieur

14 Juillet 1780 : Réponse de l´intendant

4 Août 1780 : Emploi de soldats pour le curage du port

15 Novembre 1781 : Réparations à faire aux calles par le Sr Demiez

4 Avril 1783 : Afféagement d´un emplacement au Pont St Vincent au Sr Daliphard

20 Juin 1785 : Requête auprès de l´intendant afin de percer la nouvelle rue des Cordeliers

16 Décembre 1785 : Proposition de construire une calle du côté de Calmont Bas

8 Septembre 1787 : Approbation du conseil d´état du plan d´alignement de Vannes

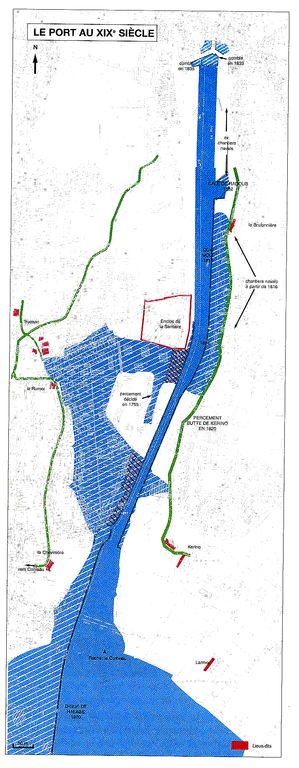

Napoléon Ier

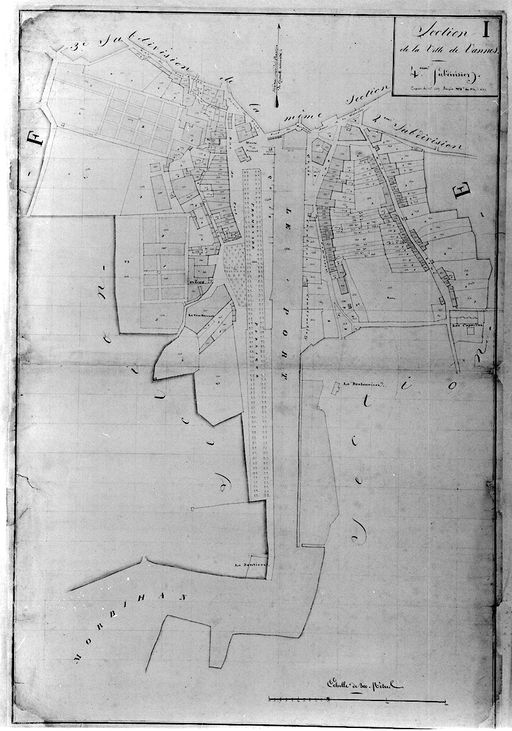

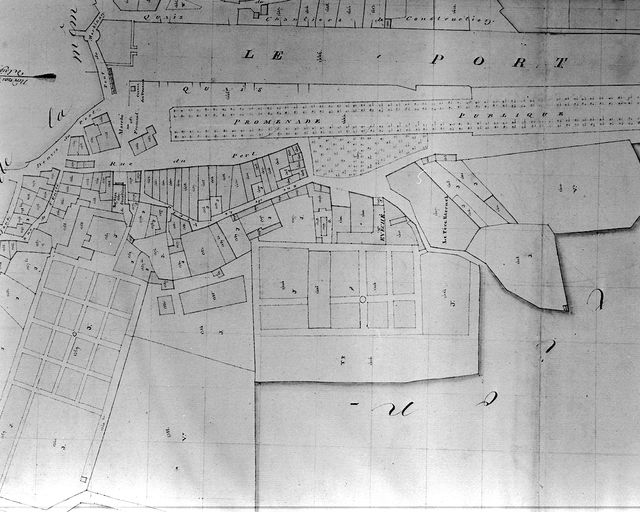

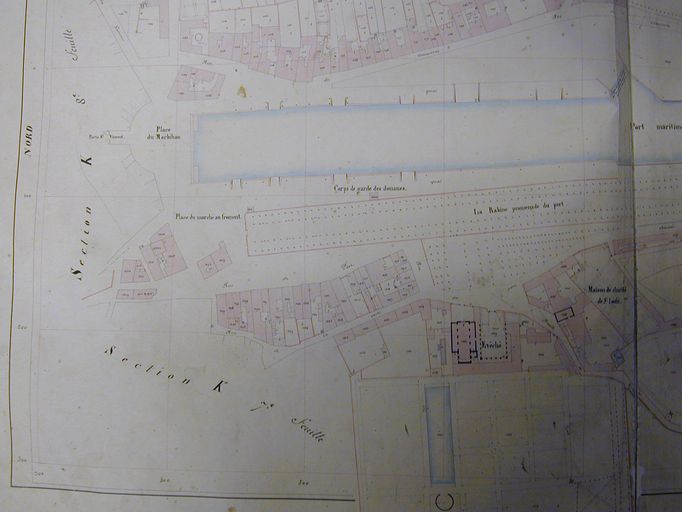

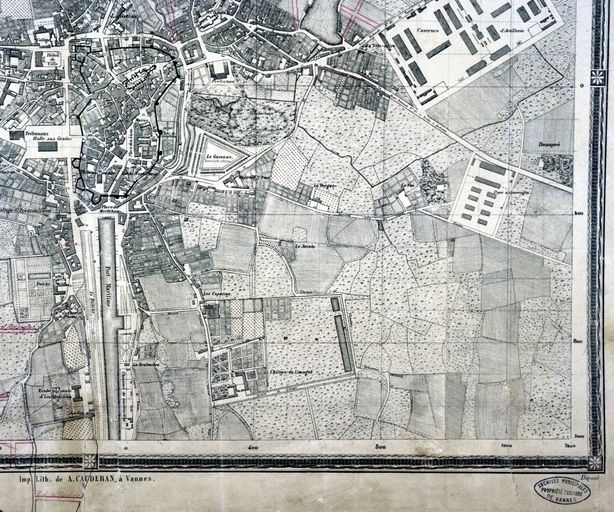

1807 : Cadastre Napoléonien

1815 : Construction du quai Molé

Restauration

1820-1824 : percement de la butte de Kérino

18 Février 1827 : Rapport sur le Pont St Vincent

15 Mars 1827 : Réparations du pont du Morbihan

1828 : Déplacement en aval des chantiers de construction

1838 : 2ème période de construction sur la Place Gambetta par Charrier

1840 : Nouveau plan d´alignement

1842 : Rallongement de la Rabine

1844 : Cadastre

Janvier 1847-Mai 1752 : Réalisation d´une cale de radoub par Caro perpendiculaire aux quais

IInd Empire

10 Juillet 1869 : Fin des travaux des quais et du chemin de halage.

Photographe à l'Inventaire