Photographe à l'Inventaire

- opération ponctuelle

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

France - Lanester

-

Hydrographies

Le Scorff

-

Commune

Lanester

-

Lieu-dit

Zone industrialo-portuaire du Scorff

-

Cadastre

AO

50

-

Dénominationsblockhaus, arsenal, édifice logistique, centrale électrique

-

AppellationsPetite base du Scorff

-

Destinationsensemble industriel

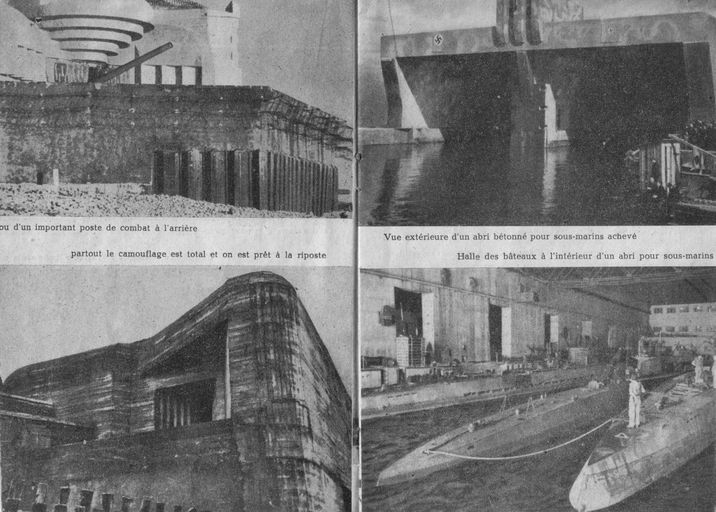

Surnommés les "Loups-gris" car ils attaquent en meute les convois alliés, les sous-marins sont la force majeure de l’Allemagne nazie dans la seconde Bataille de l’Atlantique. Fin juin 1940, Dönitz, devenu commandant en chef des sous-marins et contre-amiral, décide d’installer à Lorient la 2e flottille de U-boote (abréviation de Unterseeboote, sous-marins). Afin de protéger les sous-marins des bombardements anglo-saxons, Hitler ordonne le 25 octobre 1940 la construction d’abris sur la côte Atlantique afin d'augmenter la disponibilité des U-Boote en mer. Cinq U-boote-bunkers sont construits en France entre 1940 et 1942 pour les besoins de la Kriegsmarine à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Keroman à Lorient, est la plus grande des bases de sous-marins allemandes sur l'Atlantique. Plus de 1250 sous-marins ont été mis en service par l’Allemagne nazie.

La base de sous-marins du Scorff a été implantée en 1941 sur la rive ouest du Scorff (rive gauche) à Lanester, près du pont Gueydon. Après-guerre, la base de sous-marins du Scorff est appelée la "Petite base du Scorff" en référence aux gigantesques installations de Keroman. Sa réutilisation par l'Armée française témoigne de l’activité industrialo-portuaire militaire à Lorient pendant la Guerre Froide. Depuis 2007, la base du Scorff est la propriété du Conseil régional de Bretagne.

D'un point de vue architectural, on est frappé à la fois par la monumentalité du bunker du Scorff et par sa modernité. Ces formes sont avant tout fonctionnelles : murs verticaux et horizontaux, contreforts triangulaires, triple redan du front ouest, mais aussi courbes des angles de la dalle de couverture prévenant la formation d’éclats en cas de bombardements aériens. Le triple redan couronnant la base à l’ouest sert de support au mât de pavillon.

Dossier d'Inventaire du patrimoine réalisé en décembre 2019 par Guillaume Lécuillier avec la contribution de Soazig Le Hénanff. Dossier complété et mis à jour en novembre 2023 suite à la couverture photographique des locaux techniques situés à l’arrière des alvéoles. En raison de l’impossibilité de se rendre sur le toit, la dalle de couverture et la cuve pour canon antiaérien n’ont pas pu être étudiées.

La construction de la base par l'Allemagne nazie

Les plans de construction de la base de sous-marins du Scorff sont fournis par le service de construction de la Kriegsmarine. Le bunker est construit par l’entreprise allemande de travaux publics Carl Brand de Düren sous contrat avec l’Organisation Todt. Cette entreprise construit déjà depuis février 1941 les deux Dom-bunkers (bunkers cathédrales) situés sur l’aire du slipway du port de pêche de Lorient (les travaux s’achèvent en mai 1941).

Le chantier de construction de la base du Scorff s’étale de mars 1941 (dès novembre 1940 selon certaines sources : s’agit-il des opérations de battage des pieux de fondation ?) au 1er octobre 1941. Le 21 avril 1941, Fritz Todt, ministre du Reich pour l'armement et les munitions, constate sur place le retard important du chantier en raison d’erreurs de planification, d’un manque de matériaux et d’engins de chantier et adresse un courrier de mécontentement à l’entreprise Carl Brand.

Des photographies de la construction du bunker montrent le front ouest de la base encore dépourvu de ses deux linteaux de protection en béton armé. La cuve, conçue pour accueillir un canon antiaérien (4 cm Flak 28 Bofors, Flak étant l'acronyme allemand pour Flugabwehrkanone, canon antiaérien) sur la dalle de couverture du bunker, est coulée fin août - début septembre 1941 (elle est achevée le 6 septembre). Sur des photographies aériennes, on peut voir la peinture camouflage de la base.

Les travaux se sont étalés sur sept mois, mais la base du Scorff est finalement opérationnelle après le bunker KI de Keroman livré le 1er septembre 1941 et dont les travaux de bétonnage ont été conduits par l’entreprise Philipp Holzmann de Frankfurt.

Le fonctionnement de la base de sous-marins

Dans ses deux bassins soumis aux marées, mais protégés des bombardements aériens par une dalle de béton armé de 3,5 m d’épaisseur, la base du Scorff peut accueillir simultanément quatre sous-marins de type VII et IX. Le 1er octobre 1941, date d’inauguration de la base du Scorff, le sous-marin "U-124" de type IX-B commandé par Johann Mohr et son équipage, de retour d’une mission de 16 jours, sont accueillis par l’amiral Dönitz.

La base du Scorff sert principalement à l'avitaillement des sous-marins (carburant, eau et denrées alimentaires...) lors de leur départ en mission.

L’isolement relatif de la base du Scorff, l’envasement régulier des deux bassins obligeant à des travaux réguliers de dragage et le risque d’échouement des sous-marins entraînent progressivement sa désaffectation alors que le bunker KIII de Keroman est opérationnel en janvier 1943. De plus, du fait de son implantation sur pieux, la dalle de couverture en béton armé de 3,5 m d'épaisseur du Scorff ne peut être renforcée pour faire face à des bombes aériennes de plus en plus puissantes.

Deux sous-marins japonais dans la base

Le 7 août 1942, le sous-marin japonais "I-30" de type B1 baptisé "Sakura", placé sous le commandement de Endo Shinobu est mis à l’abri dans la base du Scorff. Arrivé le 5 août, le sous-marin est d’abord amarré au port de Lorient où son équipage de 101 officiers et marins est accueilli par les amiraux Otto Schultze et Karl Dönitz et l’attaché naval japonais Yokoi Tadao. Le sous-marin est ensuite mis à l’abri dans la base du Scorff par deux remorqueurs venus de Brest. Le bassin de 99,5 m de longueur ne suffit pas à protéger ce navire long de 106,88 m pour un maître-bau de 9,3 m. Celui-ci arrive du Japon chargé de 2 t d’or, de matériaux rares (mica et shellac) et de technologies nipponnes, dont des torpilles aériennes à destination de l'Allemagne nazie. Des travaux de peinture (pour être moins visible, le sous-marin est repeint en gris clair) de réparation et d’armement (détecteur de radar et canon), sont effectués dans la base du Scorff pendant que l’équipage japonais se repose et sert la propagande nazie en voyageant en France et en Allemagne. Chargés de matériels et de technologies nazies, le sous-marin part de Lorient le 22 août pour Singapour où il arrive le 13 octobre 1942.

Le 11 mars 1944, c’est le sous-marin japonais "I-29" commandé par Takakazu Kinashqui, parti de Singapour le 16 décembre 1943, qui arrive à Lorient et s’abrite dans la base du Scorff après son arrivée au port. Chargé également de matériaux précieux et rares, il transporte seize passagers dont le nouvel attaché naval pour Berlin. Le navire repart le 16 avril pour Singapour qu’il rejoint le 14 juin 1944 avec des matériaux rares (bauxite et radium) et des équipements militaires : moteur d’avion fusée Messerschmitt Me 163 Komet, réacteur pour chasseur bombardier Messerschmitt Me 262, bombe volante V1, plans de vedettes rapides et de mines acoustiques et des passagers. La petite base du Scorff est le lieu d'importants transferts de technologie entre les forces de l'Axe.

La réutilisation de la base par l’Armée française

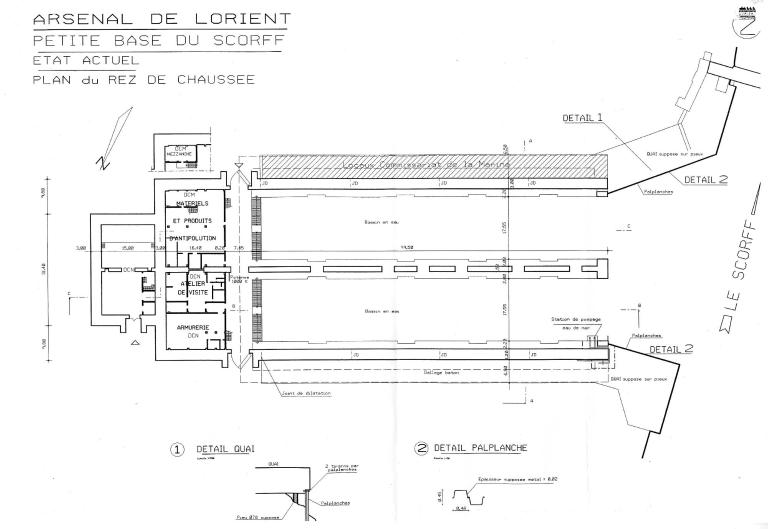

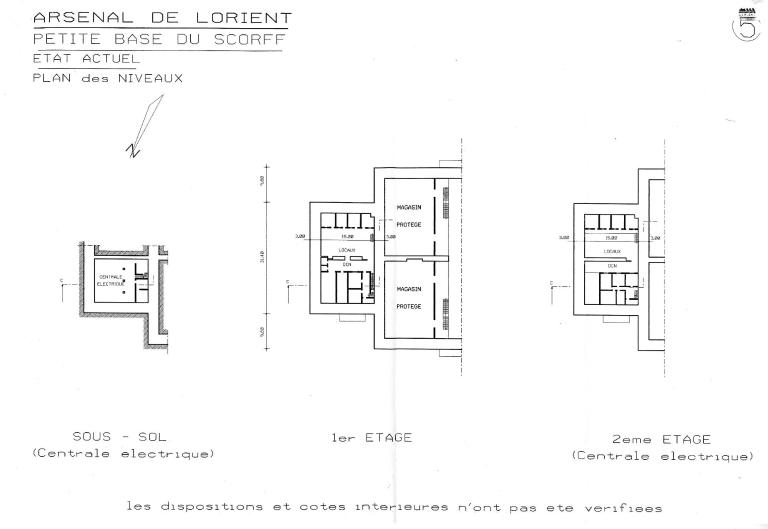

Le 10 mai 1945, la base du Scorff est livrée intacte. Elle est réutilisée et adaptée aux besoins de l’Armée française : Direction des constructions navales (DCN) et Direction du commissariat de la Marine (DCM) comme le montre le plan de la Petite base du Scorff (non daté). On y trouvait notamment, côté Direction des constructions navales (alvéole nord) : une armurerie, un atelier de visite avec potence d’une capacité d’une tonne ; côté Direction du commissariat de la Marine (alvéole sud) : des magasins pour des matériels et produits antipollution. Étagères et armoires automatiques témoignent de cet usage de la base en "magasin".

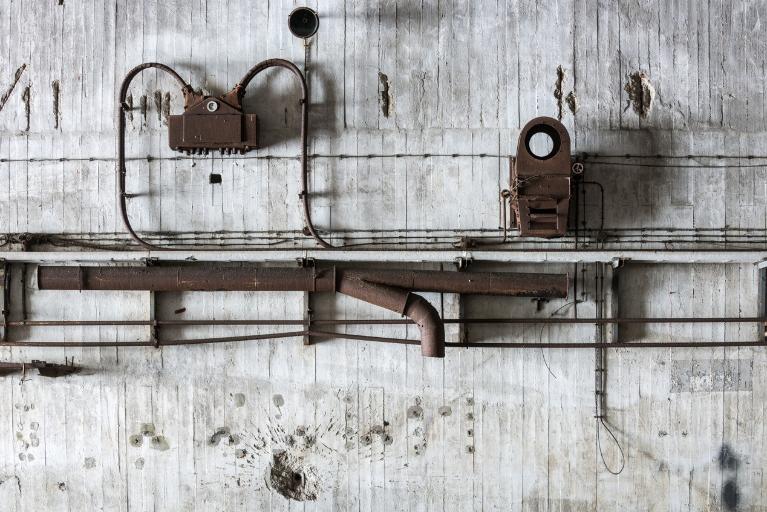

Les locaux techniques sont affectés à la Direction des constructions navales : la centrale électrique alimentent la base en électricité en cas de coupure du réseau électrique. La grande pièce sud a été transformée pour recevoir un pont roulant manuel avec treuil et un monorail avec treuil (ajout d’un chemin de roulement). Au premier étage de la partie sud, une sortie de secours a été créée dans le mur sud : un escalier métallique permettait l’évacuation vers l’extérieur.

Des locaux, attribués à la Direction du commissariat de la Marine, étaient accolés au mur sud de la base, ils ont été déconstruits.

Le transfert de la base au Conseil régional de Bretagne

La propriété de la base de sous-marins du Scorff a été transférée de l'État au Conseil régional de Bretagne en 2007.

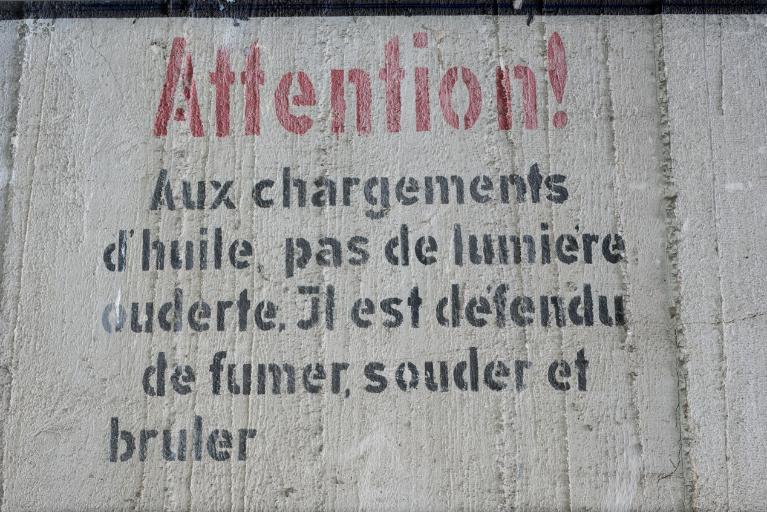

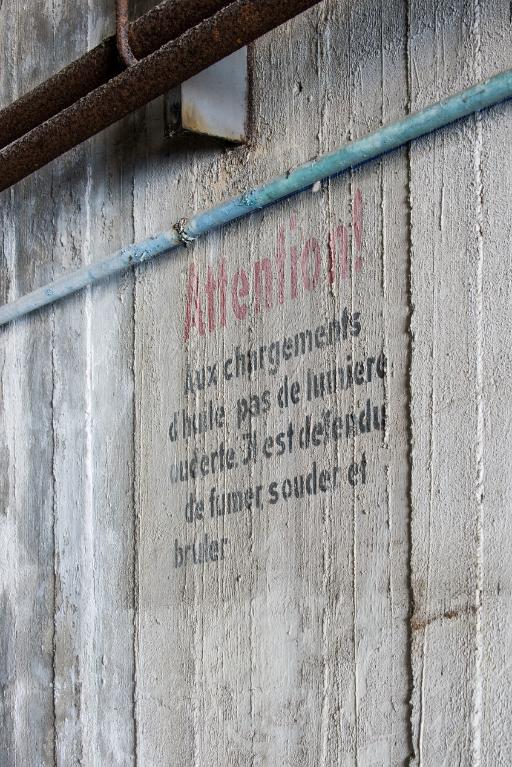

A l’intérieur de la base subsistent, outre les deux grandes portes blindées nord et sud, les quais avec platelage bois, les vestiges des systèmes d’amarrage, des réseaux, du système de ventilation et d’éclairage des bassins, mais aussi la numérotation des quais d’amarrage (de 1 à 4) ou encore des marquages en allemand et en français. Les alvéoles nord et sud conservent chacune leur pont roulant Levman construit à Livry-Gargan et leur chemin de roulement.

En décembre 2023, l'alvéole sud est occupée par la société ISMER - Travaux Maritimes Plongeurs Scaphandriers Lorient par une autorisation d'occupation temporaire (AOT) de droit réel. Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Bretagne, la société Oceanic Assistance occupe l'alvéole nord.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Secondaire : 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1941, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Organisation Todt (1938 - 1945)ingénieur militaire, conducteur de travaux attribution par travaux historiquesOrganisation TodtCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L’Organisation Todt (souvent abrégée en "OT") était un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne nazie. Elle portait le nom de Fritz Todt (1891-1942), son fondateur et dirigeant, ingénieur de travaux publics nommé en 1940 ministre du Reich pour l'Armement et les Munitions. A sa mort le 8 février 1942, ce dernier est remplacé par l'architecte Albert Speer (1905-1981), haut responsable politique et proche d’Adolf Hitler. L'organisation Todt a notamment assuré la construction du réseau des autoroutes du Reich (Reichsautobahnen), de bases aériennes, portuaires, de sous-marins, d’infrastructures pour armes spéciales ou logistiques et de fortifications (Westwall, Atantikwall, Südwall).

-

Auteur :

Brand Carlentrepreneur, architecte attribution par travaux historiquesBrand CarlCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Il s'agit de l'entreprise Carl Brand de Düren.

-

Auteur :

Principe de construction et dimensions

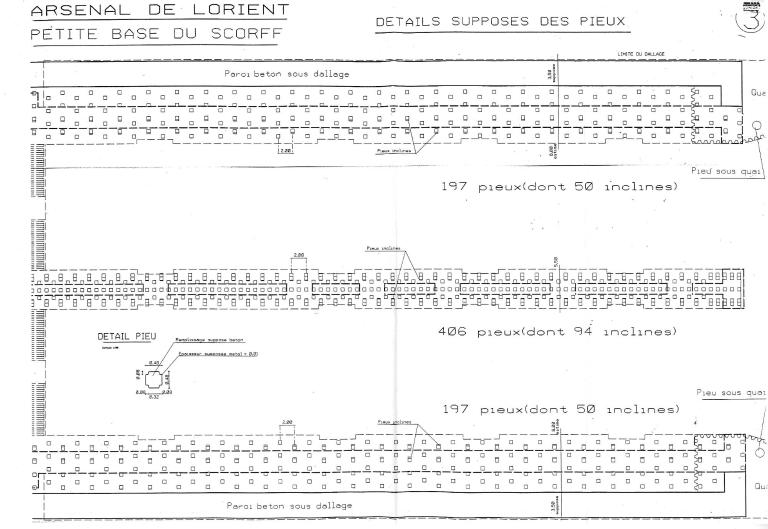

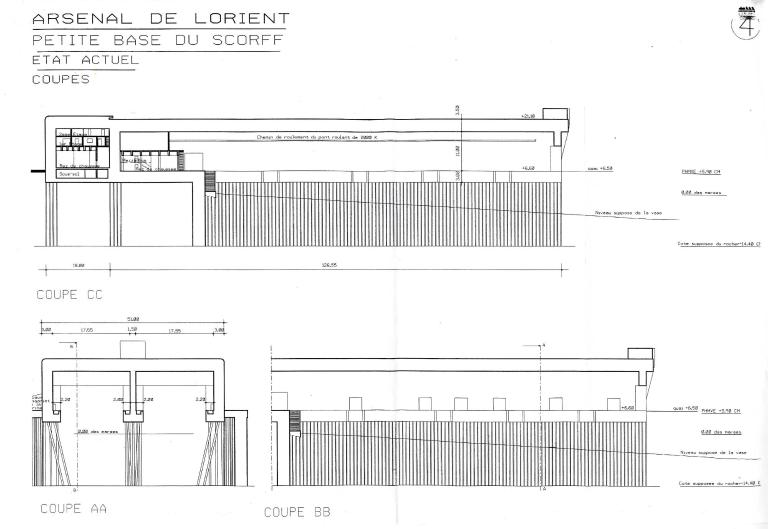

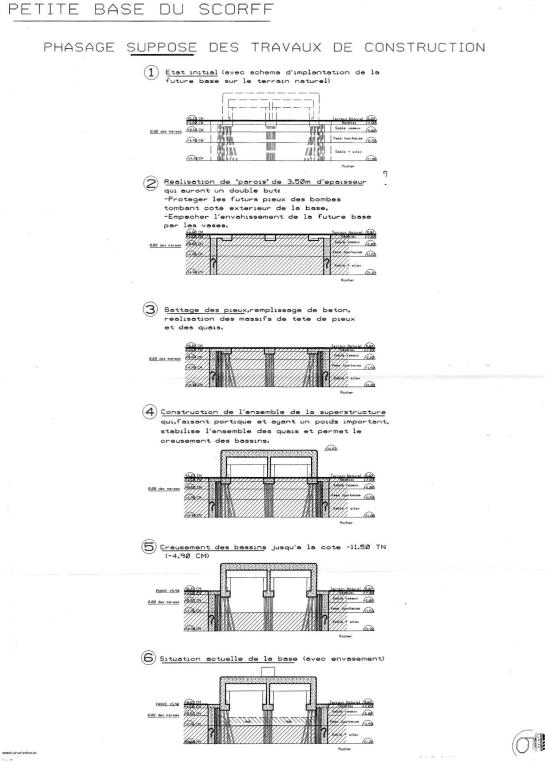

Isolé des eaux du Scorff par un gigantesque batardeau constitué de palplanches, le chantier de la base de sous-marins a nécessité le battage de 2 557 pieux d’acier de 20 m de longueur via une "sonnette" ou machine diesel à battre, afin d’atteindre la roche (une coupe de la base montre le niveau de la roche-mère à 14,5 m de profondeur). Ces pieux de 70 cm de diamètre ont ensuite été remplis de béton.

Les pieux ont servi d’assise aux murs périphériques de 3 m d’épaisseur et au mur de refend de 1,5 m d’épaisseur. Ces murs de béton, coulés dans de gigantesques coffrages en bois solidement étayés, sont constitués d’un important ferraillage. La dalle de couverture en béton armé mesure 3,5 m d’épaisseur (Baustärke A, résistance structurelle A). C’est seulement après la construction du bunker qu’ont été creusées les deux bassins.

Selon les plans (allemand et français, vers 1970-1980), la base de sous-marins du Scorff mesure 144,55 m de longueur pour 51 m de largeur et 14,5 m de hauteur (21,1 m au-dessus du niveau de la mer). Elle s’accompagne également côté Scorff de deux quais en béton armé construits sur pieux.

Les accès maritimes et terrestres

Outre les deux bassins ouverts sur le Scorff qui en constituent l'accès maritime, la base est desservie au nord et au sud par deux grandes portes blindées avec petite avancée de protection qui donnent accès à un large passage transversal de 7,45 m de largeur appelé la "rue". La rue est dotée d’une voie de chemin de fer dont subsistent encore les rails au sol (écartement standard de 1435 mm). Locomotive et wagons pouvaient à l'origine circuler dans la base : matériels et marchandises étaient ainsi déchargées directement à l’abri. Des filets pare-éclats étaient vraisemblablement tendus du côté du Scorff afin de protéger l’intérieur des alvéoles, comme le suggèrent les importantes fixations visibles sur le front ouest.

Les bassins nord et sud

Les deux bassins mesurent 98,40 m de longueur (99,50 m sur le plan français) pour une largeur de 17,55 m : ils sont desservis par des quai mesurant 2 m de largeur (2,1 m pour les quais extérieurs) avec platelage en bois.

Le long des quais, à intervalles réguliers, se trouvent des postes d’amarrage sur caisson flottant suivant le niveau de l’eau, reconnaissables à leur taquet. Sur les quais, se trouvent des organeaux, des bittes d’amarrage et des cabestans électriques à commande à pédale (marqués au nom de l’établissement "Hillairet Paris Persan"). Sous les quais passaient les fluides destinés à avitailler les sous-marins : eau douce, carburant, air comprimé et eau salé pour l’extinction en cas d’incendie du sous-marin à quai. Sur les murs de refend de la base sont encore fixés des tableaux et prises électriques de différentes capacités.

Une station de pompage se situe à l'angle nord-ouest de la base. Elle alimentait vraisemblablement le réseau d’eau en cas d’incendie.

Les locaux situés derrière les bassins et la "rue"

Derrière les bassins et la "rue" se trouvent des ateliers de réparation, des magasins, des bureaux et des casernements sur trois niveaux : rez-de-chaussée, entresol désigné comme "mezzanine" et premier étage. Un escalier en béton armé dessert le premier étage et le pont roulant de chaque alvéole.

Les ponts roulants des alvéoles

Les alvéoles nord et sud sont chacune équipées d'un pont roulant électrique Levman construit à Livry-Gargan. Avec son treuil électrique d'une capacité maximale de 2 tonnes, le pont roulant permettait le levage et le transfert de charges lourdes. L'ensemble est peint en jaune pour être bien visible des ouvriers. Les chemins de roulement du pont sont en place.

Les communications entre les alvéoles et les locaux techniques

Les deux alvéoles communiquaient à l’origine avec les locaux techniques et la centrale électrique, par un large passage percé au rez-de-chaussée (débouchant dans la partie sud des locaux techniques) et par un passage piéton percé au premier étage (débouchant dans la partie nord). L’épaisseur du mur en béton armé atteint 3 m et le niveau de sol des alvéoles est plus bas que celui des ateliers techniques (différence estimée à 80 cm). Ces deux passages sont fermés par un mur de brique monté au ciment (état en 2023).

Etat sanitaire général

La base de sous-marins du Scorff demeure dans un bon état général de conservation : des désordres sont cependant observables à l’intérieur des alvéoles du fait de l'infiltration de l’eau de pluie au niveau des joints de la dalle de couverture entraînant la corrosion des tôles nervurées en acier du plafond. Certaines palplanches montrent également des signes de corrosion. Les ponts roulants sont en mauvais état et non fonctionnels.

A l’extérieur de la base, un filet empêche les éclats de béton - fragilisé par la corrosion du ferraillage - de tomber au sol. Le remblai situé le long du mur sud contribue à maintenir l'humidité au pied du mur.

-

Murs

- béton béton armé

-

Toitsbéton en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, entresol, 1 étage carré, 2 étages carrés, 3 étages carrés

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier droit

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant

-

Énergies

- énergie électrique

- produite à distance

- produite sur place

- générateur

- moteur thermique

- moteur électrique

-

État de conservationbon état, remanié, inégal suivant les parties, état moyen

-

Techniques

- peinture

- fonderie

-

Précision représentations

Numérotation des bassins : 1, 2, 3 et 4 ;

Consignes sur les murs des alvéoles : "Attention ! [peinture rouge] Aux chargements d'huile pas de lumière oud[v]erte. J[I]l est défendu de fumer, souder et bruler [peinture noire]" (x 2) ;

Signalétiques :

- sur le mur de refend, au niveau de la "rue", grande croix rouge sur fond blanc, flèche pointant vers le sud et inscription "[illisible] Tel : 804". En-dessous, l'inscription : "Toiletten" [toilettes] avec en-dessous, une flèche pointant vers le sud ;

- sur les quais, inscription "Umformer" qui signifie convertisseur (x 2) ; "Vorkante Vorslever [?]" que l'on peut traduire par levier avant du bord avant.

- aux endroits de passage, "DÉFENSE DE FUMER" ;

- dans l'alvéole sud, au rez-de-chaussée à l'entrée du magasin : "DCM SERVICE MATERIEL ANTIPOLLUTION" ;

- dans un magasin situé au premier étage : "IL EST FORMELLEMENT INTERDIT AU PERSONNEL DE GRIMPER SUR LES ETAGERES / DE REMPLIR LES ETAGERES A PARTIR DU HAUT / DE LES VIDER A PARTIR DU BAS / DE STOCKER LES CHARGES LES PLUS LOURDES EN HAUTEUR".

Sur les cabestans électriques des quais : "ET.[ablissement] HILLAIRET PARIS PERSAN".

-

Mesures

- l : 144,55 m

- la : 51 m

- h : 14,5 m

-

Précision dimensions

Selon les plans et coupes de l’Armée française (plans vers 1970-1980).

-

Statut de la propriétépropriété de la région

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesblockhaus, arsenal, édifice logistique, centrale électrique

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Archives municipales de Lorient

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

GAMELIN, Paul. Les bases sous-marines de l´Atlantique et leurs défenses. Éditions des Paludiers-la Baule, 1981, p. 22-29, 68-98, 99 p.

-

FAUCHERRE, Nicolas, PROST, Philippe, CHAZETTE, Alain. Les fortifications du littoral, La Bretagne Sud. Chauray-Niort, collection : les fortifications du littoral. 1998, 279 p., ISBN 2-910137-24-4.

p. 192 -

CERINO, Christophe, LUKAS, Yann. Keroman. Base de sous-marins, 1940-2003. Plomelin : éditions Palantines. 2003 , 128 p. ISBN 2-911434-34-X. (livre réédité en 2015)

p. 24-26 -

BRAEUER, Luc. Guide souvenir. La base de sous-marins de Lorient. Le Pouliguen : Luc Braeuer, auteur-éditeur, Liv Éditions. 2008. 64 p. ISBN 978-2-9525651-20.

p. 17-22 -

CHAZETTE, Alain (dir.). Les bases de sous-marins et de vedette du Mur de l'Atlantique. U-Boote - R-Boote - S-Boote. Dunkerque - Boulogne - Le Havre - Cherbourg - Brest - Lorient - Saint-Nazaire - La Pallice - Bordeaux - Marseille. Vertou, éditions Histoire et Fortifications, 2018, 112 p.

Périodiques

-

PALLUD, Jean-Paul. "U. Boote ! Les sous-marins allemands". Éditions Heimdal, 39-45 Magazine, hors série n° 9, février mars 1989, n. p.

-

PALLUD, Jean-Paul. "U Boote Les sous-marins allemands. 2 - Les bases : Brest - Lorient - Saint-Nazaire - La Pallice - Bordeaux". Éditions Heimdal, 39-45 Magazine, hors série, s. d., 192 p.

-

LE LAN, Jean-Yves. "Les sous-marins japonais. Missions en Bretagne. 1942-1945." Bulletin de la Société d'Archéologie et d'Histoire du Pays de Lorient, n° 44, 2015-2016, p. 239-248.

Lien web

- Photographie de la base de sous-marins du Scorff pendant sa construction (les linteaux du front ouest ne sont pas encore en place)

- Photographie de la base de sous-marins du Scorff pendant sa construction (les linteaux du front ouest ne sont pas encore en place)

- Photographie de la construction de la base de sous-marins du Scorff, février 1941 (Archives municipales de Lorient, 10Fi3852. Origine : Collection Bundesarchivs)

- Base de sous-marins du Scorff : ouvriers travaillant à la construction du pont routier reliant les deux rives de l'arsenal (Archives municipales de Lorient, 10Fi3826)

- Entrée d'un sous-marin dans la base du Scorff (Archives municipales de Lorient, 5Fi6102)

- Barge de curage et dévasage devant la base de sous-marins du Scorff, vers 1960-1969 (Archives municipales de Lorient, 5Fi9047. Origine du document : Fonds Crolard). Mât de pavillon et camouflage de la base sont visibles

- Vue aérienne verticale de base de sous-marins du Scorff, vers 1946-1949 (Archives municipales de Lorient, 6Fi2116)

- L'U-Bunker du Scorff

- "Les sous-marins japonais. Missions en Bretagne. 1942-1945" par Jean-Yves Le Lan, 20915-2016

- Arrivée du sous-marin japonais "I-30" à Lorient, 5 août 1942, film de propagande nazie

- L'U-515 quitte l'U-Bunker Scorff le 29 Août 1943 pour une de ses six patrouilles de guerre (Source : Marineschule Mürwik)

- Vue aérienne oblique de la base de sous-marin du Scorff (Archives municipales de Lorient, 10Fi2069)

- Télécharger les illustrations de ce dossier depuis la photothèque du patrimoine

Annexes

-

"Scorff bunker": base de sous-marins du Scorff, plan et coupe d'origine allemande (non datés)

-

"Petite base du Scorff", plan du rez-de-chaussée (non daté)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.