1. De la place forte à la pêche :

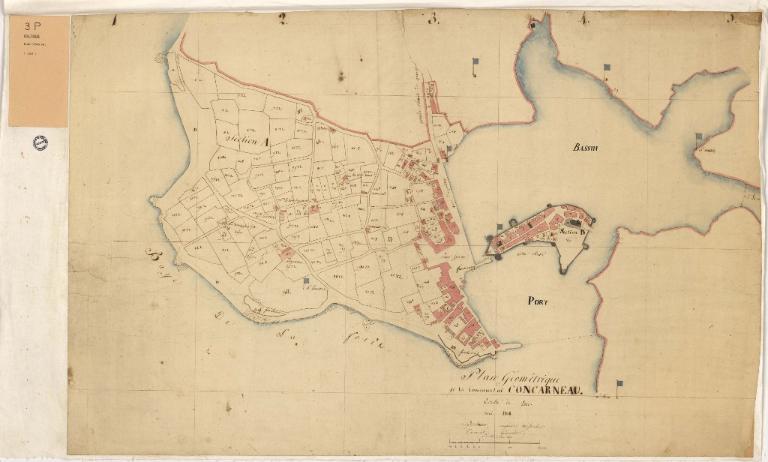

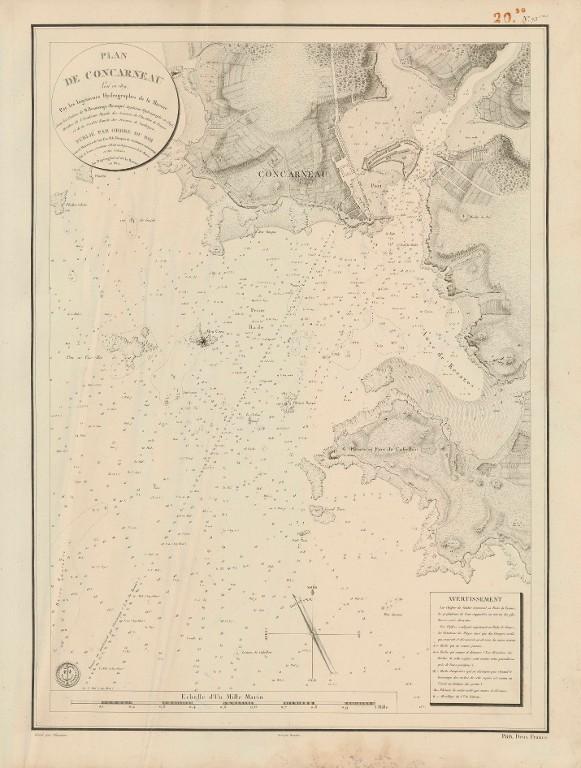

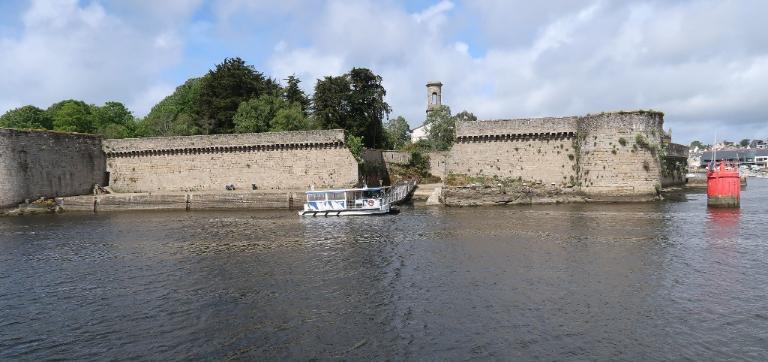

« Le port de Concarneau est d’autant plus intéressant que dans la partie de l’est, il y a toujours même à basse mer 20 à 25 pieds d’eau à la portée de pistolet des murs de la ville, le reste assèche, mais l’échouage y est vaste, sure et commode. La rade est très bonne et assez étendue. La ville est fermée d’anciennes murailles […] ce serait un poste qu’on enlèverait difficilement même avec du canon, et qui avec un détachement de 30 à 40 hommes de troupes réglées est à l’abri de toute entreprise de la part des corsaires quelques nombreux qu’ils puissent être, il est d’autant plus important d’en assurer la défense que les pêches à la sardine rend le port de cette ville extrêmement fréquenté durant l’été. »[...]« On construit […] un quai qui indépendamment de l’embellissement sera d’une grande utilité ».

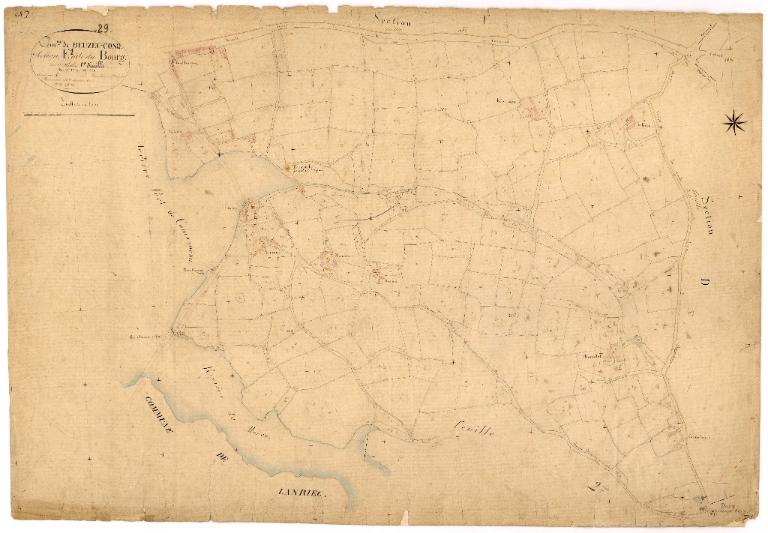

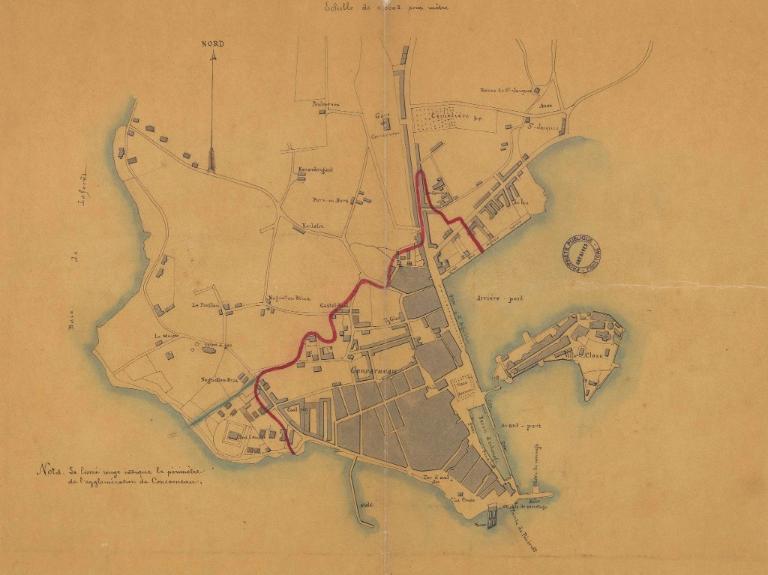

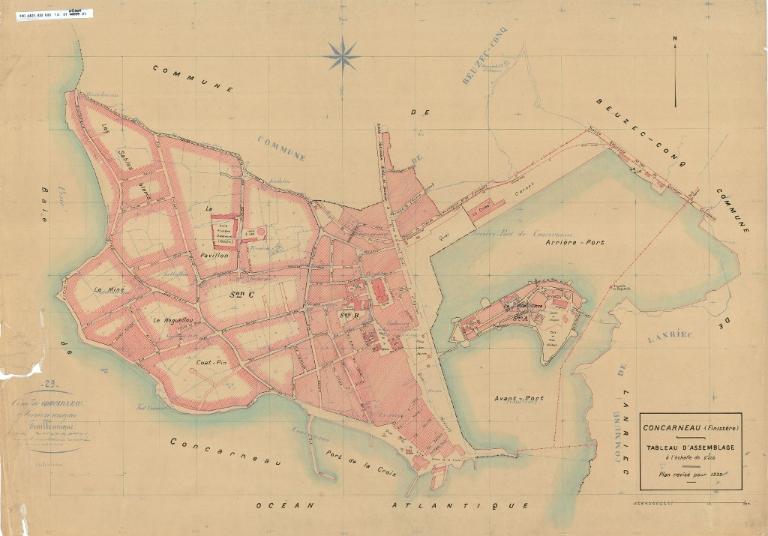

La description de Concarneau le 25 juillet 1755 par le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne, contient les éléments qui identifient la ville et son port aujourd'hui. Elle met en exergue les enjeux de ce port : la pêche, l'accès à marée basse, l'échouage, les remparts, les quais et l'aménagement urbain en lien avec le port.

2. Des évolutions historiques et économiques inscrites dans les patrimoines :

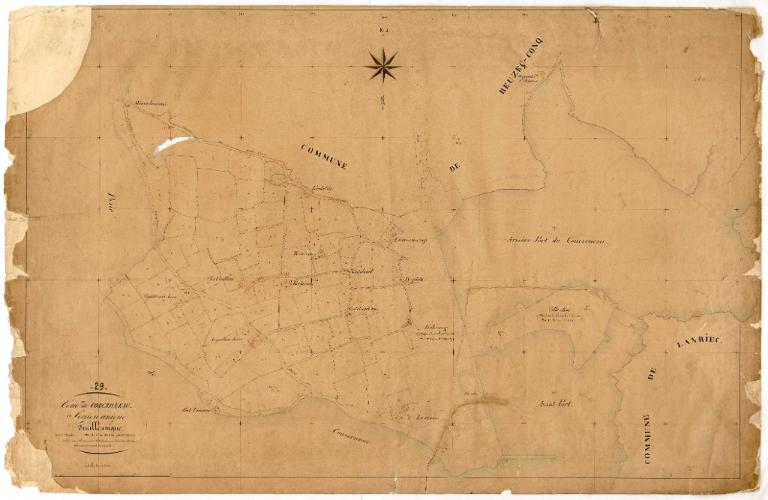

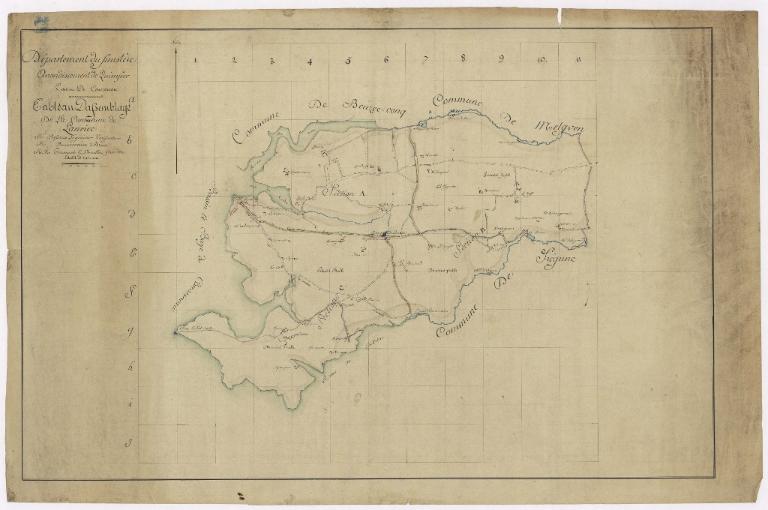

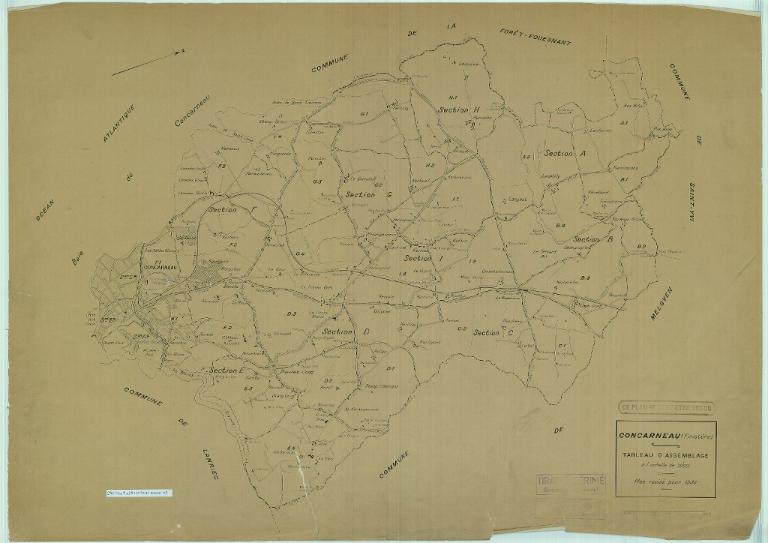

L'étude patrimoniale du port de Concarneau s'appuie sur une observation in situ des éléments qui participent au fonctionnement du macro-système qu'est le port. C'est à partir de l'observation de l'existant que l'étude met en avant les changements d'usages, les ruptures économiques ainsi que les modifications du paysage qui en sont les conséquences.

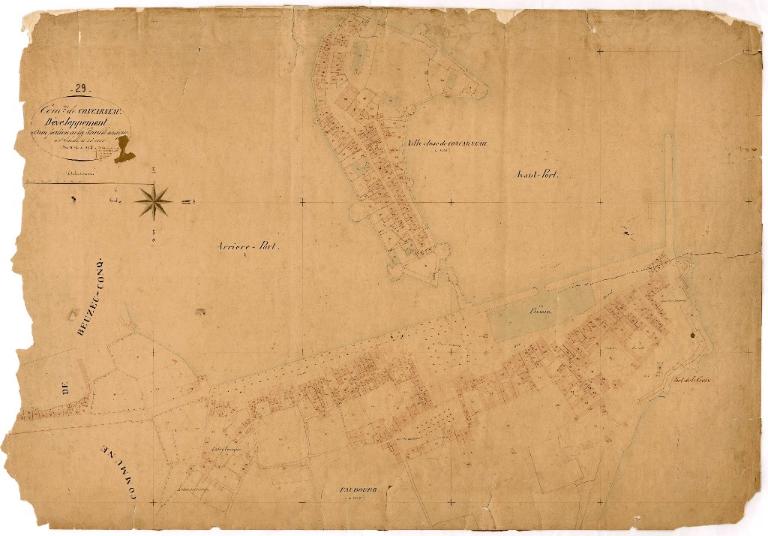

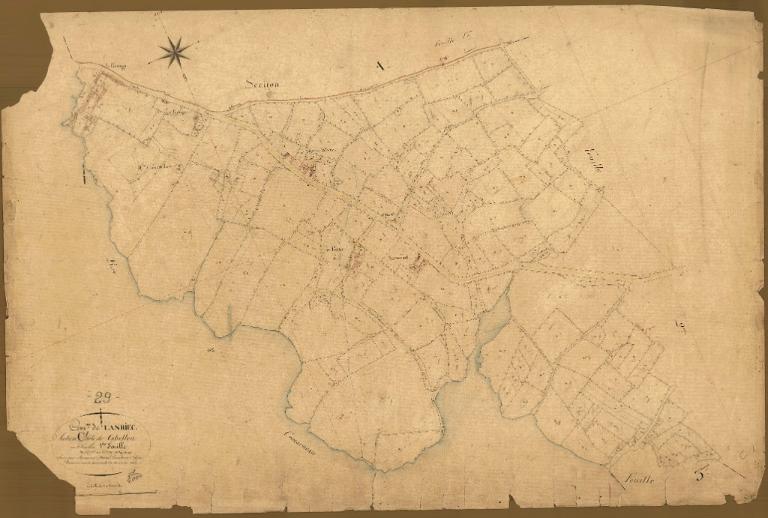

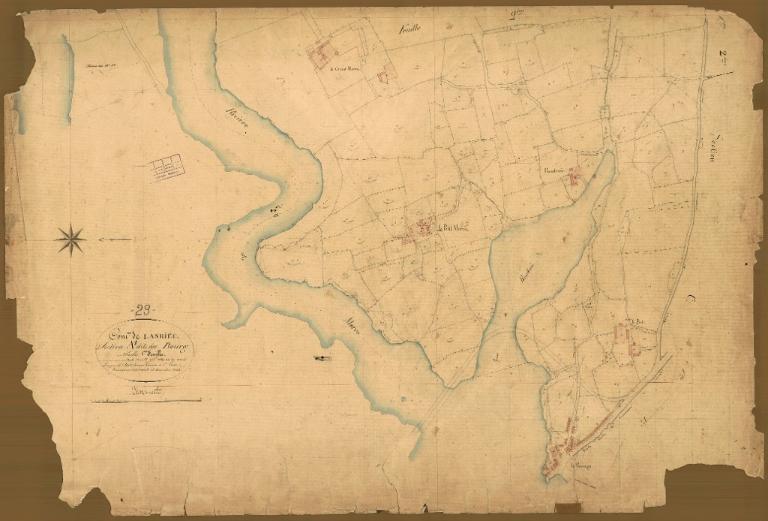

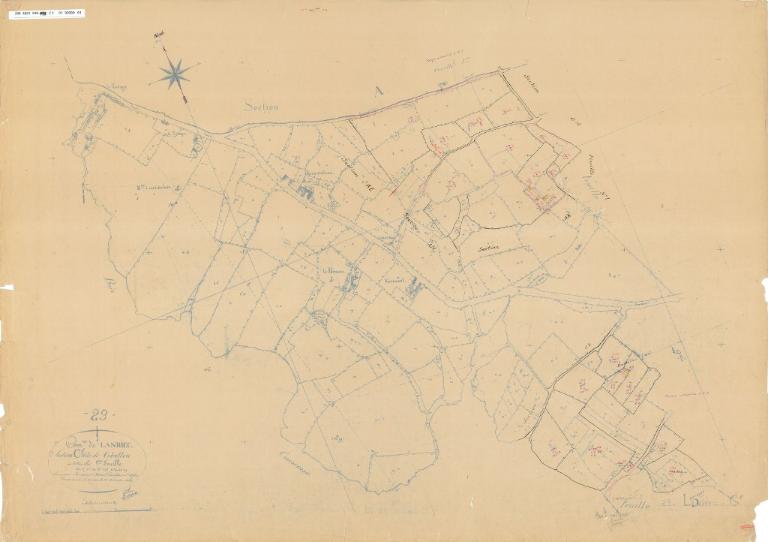

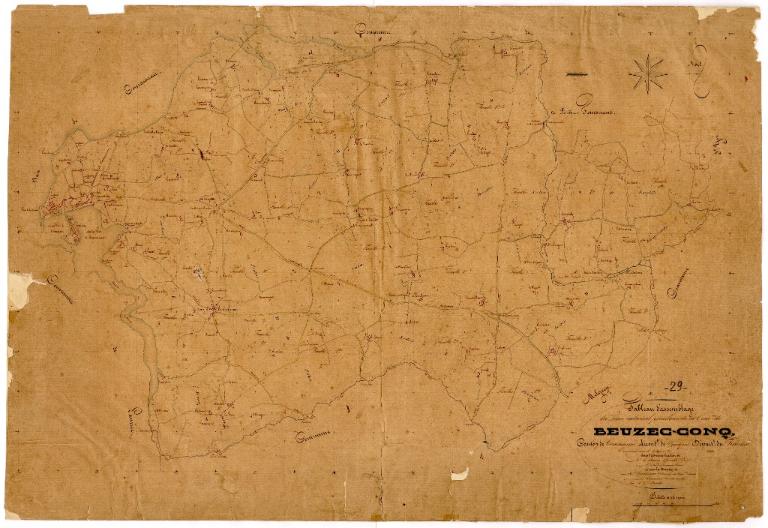

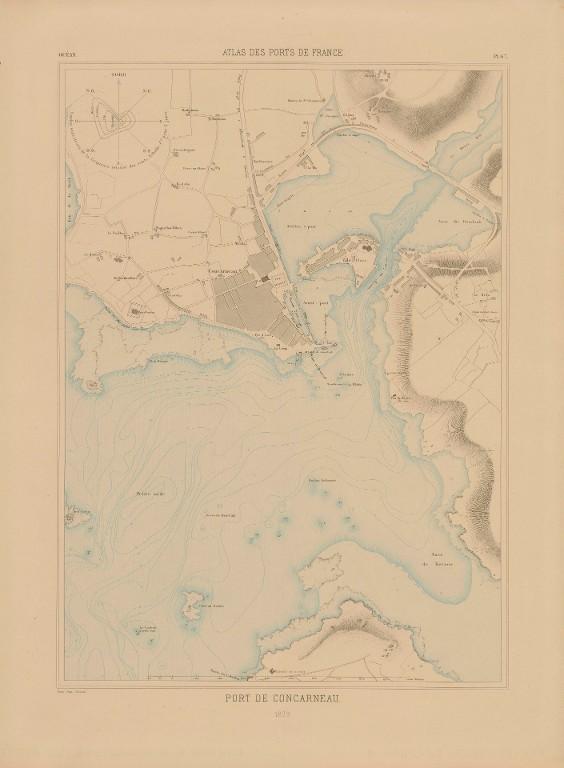

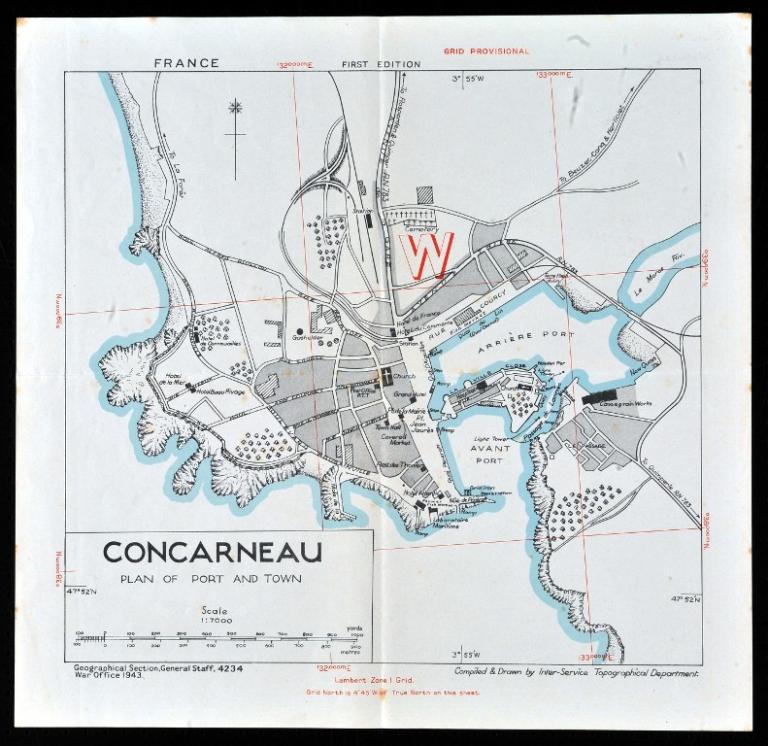

L'étude s'articule autour des quais construit entre le 18e siècle et le 20e siècle ; quais qui sont une réponse technique à des demandes économiques liées à la pêche puis à la réparation navale. Ils sont parfois associés à des môles dont la fonction est de protéger les zones de mouillage et de déchargement. L'étude de leurs évolutions (implantation ; matériaux de construction ; superficie) met en avant que chaque changement de modèle économique induit une réduction de l'espace maritime. Cela se lit sur le front bâti de l'avenue du Docteur Pierre Nicolas, de l'avenue de la Gare et de la rue Quai Carnot, front bâti de plus en plus éloigné du port par des secteurs aujourd'hui dédiés au parking. La rue du 19 mars 1962 serpente selon les contours de l'anse du Lin comblée (1882-1908 ; 1927-1939). De même, de l'anse du Roudouic ne reste que la toponymie pour se souvenir que la zone industrielle s'est implantée sur une anse comblée.

Par l'étude des quais, est aussi abordée la nécessité de curage et désenvasement. Une taxe est établie en 1926 sur la vente des poissons (1%) pour financer les travaux du port et le curage sans déroctage nécessaire pour accueillir les bateaux de fort tonnage (thoniers) dans l'arrière-port. L'avant-port étant réservé aux bateaux de faible tonnage (sardiniers) sur demande de la municipalité. Réalisés par les Ponts-et-chaussées, les travaux permettront une hausse du trafic : 817 thoniers en 1920, 877 en 1925. Les mêmes conséquences avaient été observées suite au désenvasement de 1919. Les taxes concernent aussi les autres marchandises qui sont débarquées ou embarquées sur le port : fumier, tourbe, bois à brûler, bois à construire, sable de construction, gravier, engrais, kaolin, houille, briques, ardoises et poteaux de mines.

La salubrité publique est aussi un enjeu. Que se soit par la municipalité de Concarneau ou le Conseil Général du Finistère, l'insalubrité est dénoncée dès 1881. « Tous les ans durant la période de la pêche d’été le port de Concarneau est infecté par suite d’habitudes locales de malpropreté excessives et par les résidus de poissons provenant des conduites d’eau insalubres des usines, tous les ans la municipalité se plaint à ce sujet » (Conseil Général du Finistère, 16/06/1881). La municipalité évoque "une odeur infecte" et qualifie le port de "notoirement insalubre" (28/06/1888). En 1906, l'escalier du quai d'Aiguillon est supprimé parce que celui-ci est transformé en dépôt d'ordures. Le sujet des ordures dans l'arrière-port revient en 1909. L'anse du Lin, progressivement comblée, devient aussi une décharge avec l'accord de la municipalité de Concarneau qui cependant n'autorise que le dépôt de matériaux propres à constituer du remblai. En 1925, la création d'une place publique et de commerce est envisagée. Dans les années 1930, il y a crainte de perdre des touristes en raison des risques sanitaires liés à l'insalubrité. En conséquence, le bassin du quai Pénéroff est comblé. La délibération du conseil municipal du 6 mars 1937 expose un souci constant de maintenir un environnement propice au tourisme dans le cadre de réflexion sur l’encombrement des quais qui présenterait « une zone d’aspect désordonnée et inesthétique ». « L’exposé du maire traduit bien les soucis de la municipalité pour la sauvegarde des intérêts des pêcheurs et de l’esthétique de la ville, élément important de son activité économique. »

3. Un espace anthropisé pour des patrimoines culturels et maritimes :

Infrastructure portuaire, aménagement urbain, liaisons ferroviaires, économie de la pêche, de la plaisance et économie touristique sont imbriqués et font du port de Concarneau un espace extrêmement anthropisé et donc culturel.

Le quartier de la Croix est emblématique de cette imbrication qui concerne de facto le patrimoine culturel. Sur un faible périmètre, sont étudiés une chapelle, une section du mur de l'Atlantique, un môle, un mur de soutènement, un phare, une ancienne criée et un ancien abri du marin et ce sur un secteur qui a vu des immeubles de logements prendre la place d'anciennes conserveries. Ces patrimoines maritimes ont été étudiés dans le cadre de l'étude des patrimoines culturels des ports dans la mesure où ils participent à la compréhension du macro-système portuaire.

L'architecture qui s'est développée en lien avec l'activité portuaire présente des points communs (façade ; niveaux ; faible modénature) observés sur les îlots B et C du quai Est, îlot L (angle rue de Penzance / rue des Senneurs) et à l'angle des rues Chalutiers-Sardiniers.

Enfin, le Marinarium et le Centre Européen de Formation maritime rejoignent cette étude d'Inventaire du port de Concarneau ; leur présence étant une conséquence de leur lien avec le port et le monde portuaire.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.