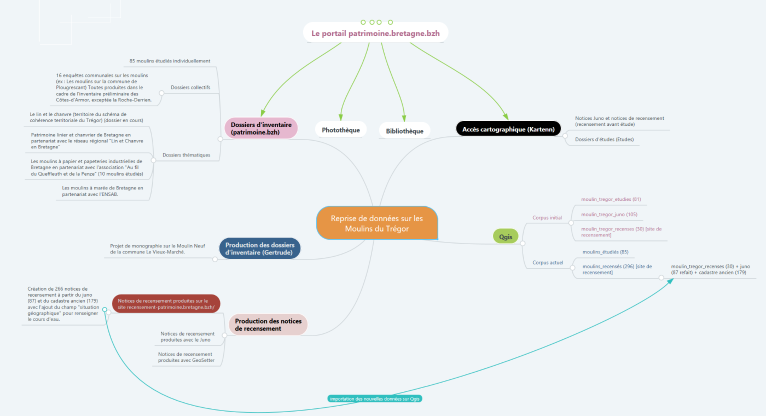

Vincent Delbruel a réalisé un recensement et une étude thématique sur les moulins dans le territoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Lannion-Trégor Communauté dans le cadre de son stage de Master 2 aménagement et collectivités territoriales à l'Université Rennes 2 en 2019 (6 mois).

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmoulin

-

Aires d'étudesSchéma de cohérence territoriale du Trégor

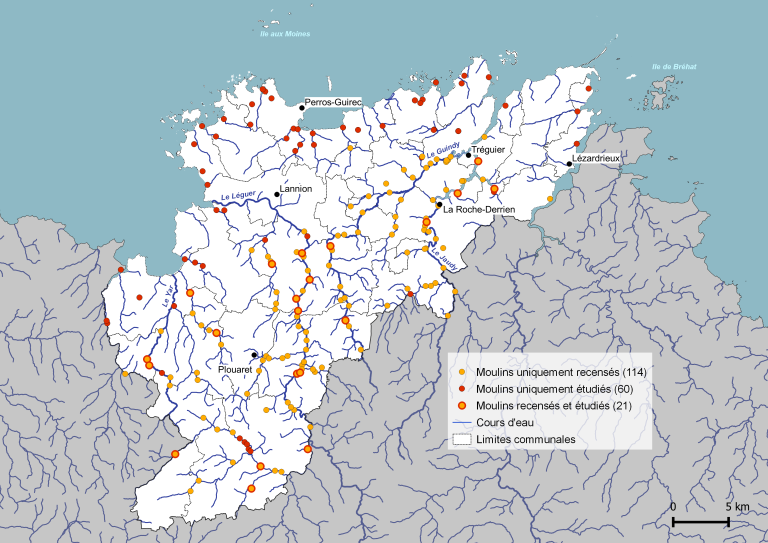

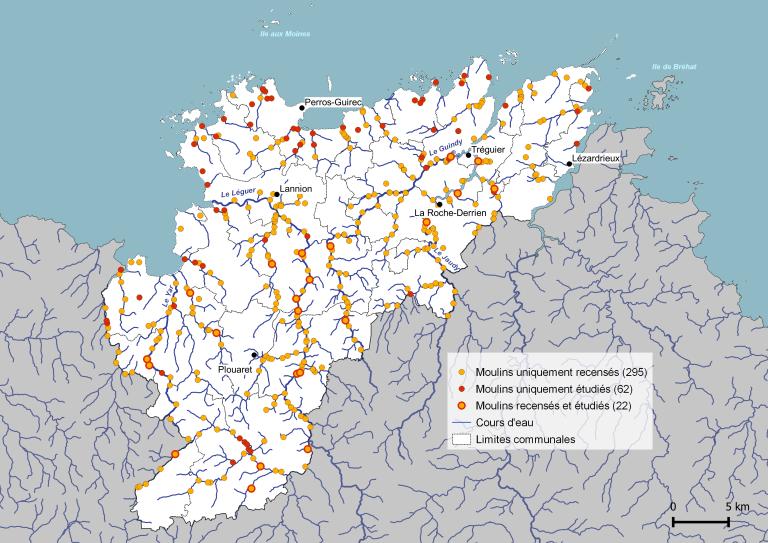

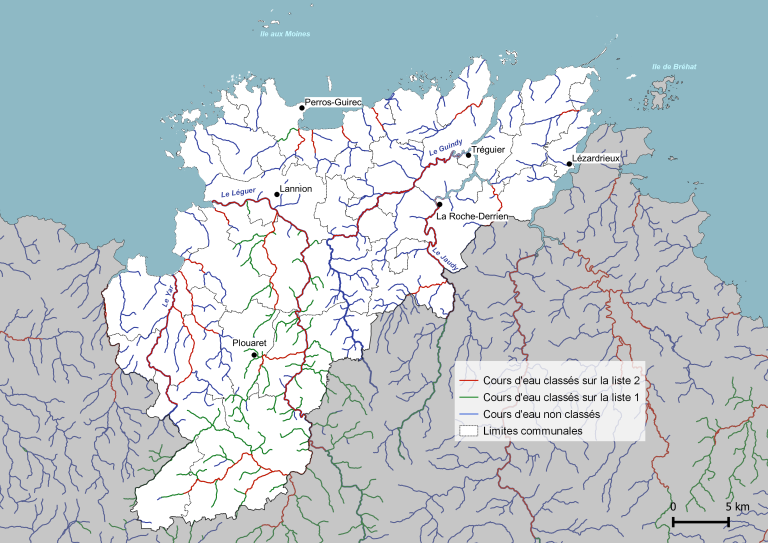

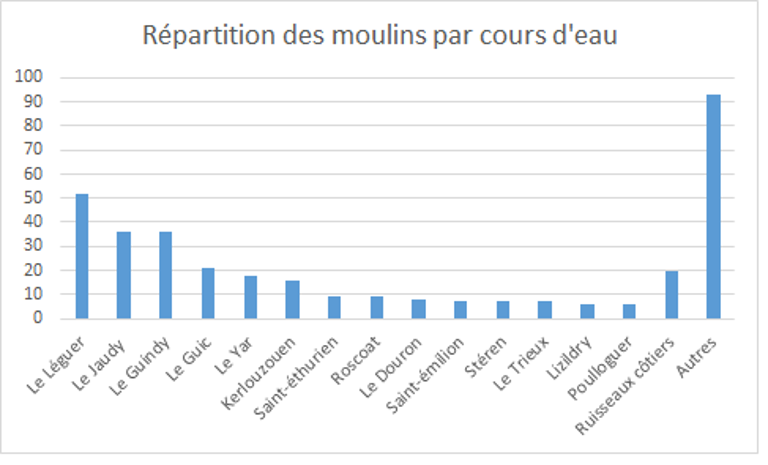

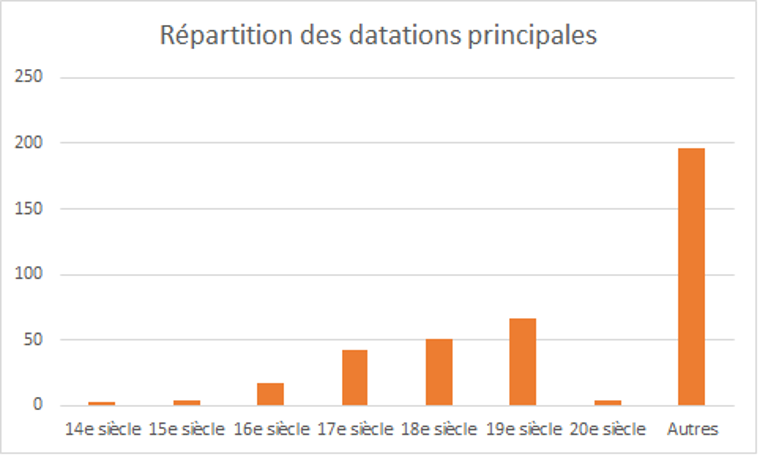

Le territoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor présente près de 380 moulins dispersés au sein des 57 communes1 qui composent la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté. Cette partie du "Trégor historique" (c'est-à-dire correspondant à l'origine au diocèse de Tréguier) compte ainsi près de 340 moulins à eau. Cette forte densité de moulins à eau est due au fait que le territoire présente un chevelu hydrographique très dense qui induit aussi un habitat assez dispersé. Ces moulins à eau se répartissent sur quatre fleuves (le Léguer, le Jaudy, le Yar et le Trieux), 4 rivières, 27 ruisseaux et tous leurs affluents. On trouve également sur le littoral une dizaine de moulins à marée et une trentaine de moulins à vent. En dépit d'une densité visiblement très importante de moulins, très peu sont finalement protégés au titre du patrimoine, seuls trois sont protégés au titre des Monuments historiques dans le Trégor :

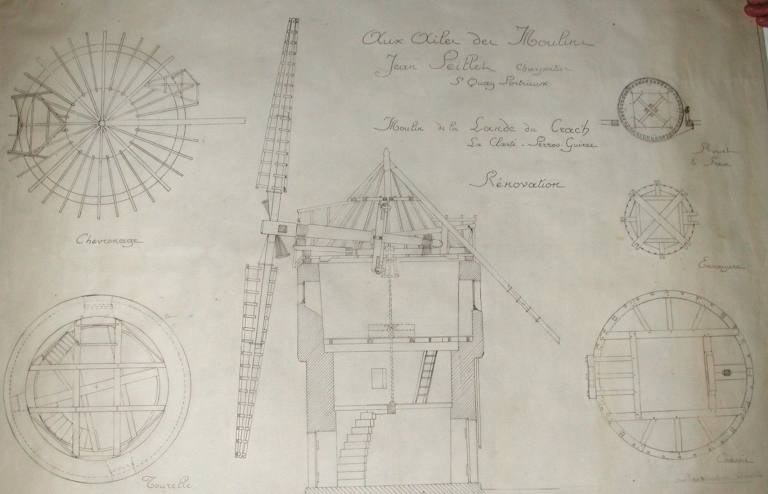

- Moulin à vent de la Lande du Crac'h à Perros-Guirec (1983, inscription),

- Moulin à marée de Traou Meur à Pleudaniel (1991, classement), (notice de recensement de 2019).

- Moulin à marée, Bili Gwenn à Troguéry (1999, classement).

Cette étude thématique sur les moulins s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large à l’échelle du territoire du Schéma de cohérence Territoriale du Trégor, débutée en juillet 2009. Au 1er janvier 2019, 56 communes sur 60 sont désormais étudiées ; 21 l’ayant été dans le cadre d’un inventaire préliminaire réalisé par le Conseil Départemental des Côtes d'Armor entre 2003 et 2009. Depuis 2019, l’opération se poursuit en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté, dans le cadre d’une aide attribuée en regard de l’engagement de la collectivité dans une démarche de candidature à la labellisation Pays d’Art et d’Histoire.

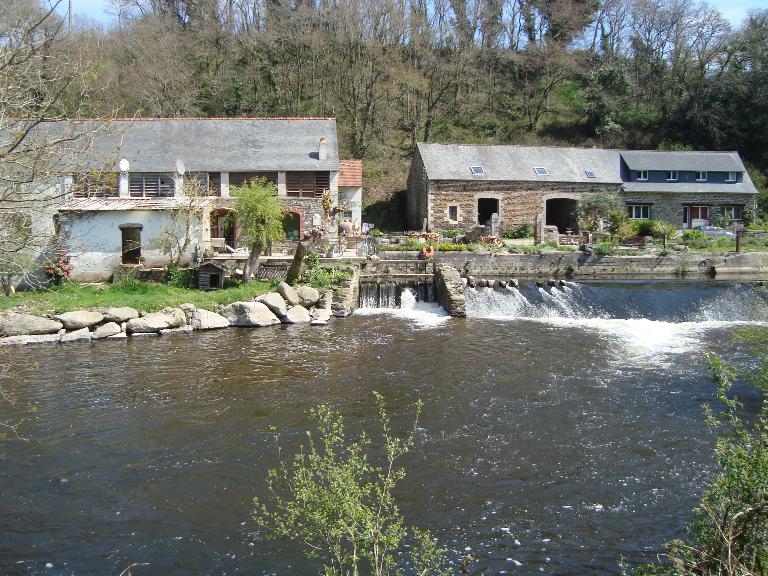

Cette étude s’est longuement penchée sur les moulins à eau de par leur forte densité dans le Trégor, mais aussi pour leur intérêt géographique. Les moulins à eau traduisent l’aménagement des fonds de vallée à des fins énergétiques. Ce sont des héritages paysagers qui sont aujourd’hui au cœur d’un processus de résidentialisation et de patrimonialisation des vallées. D’une part des moulins transformés en maison, en gite, d’autre part des restaurations d’ouvrages hydrauliques.

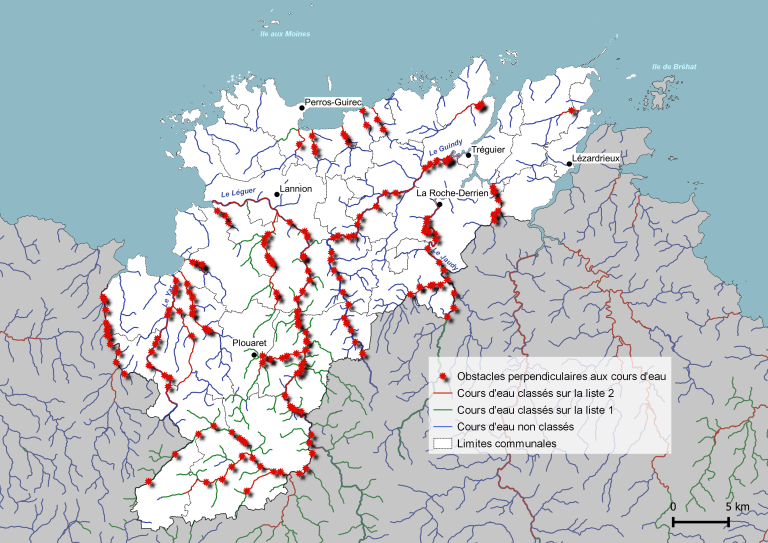

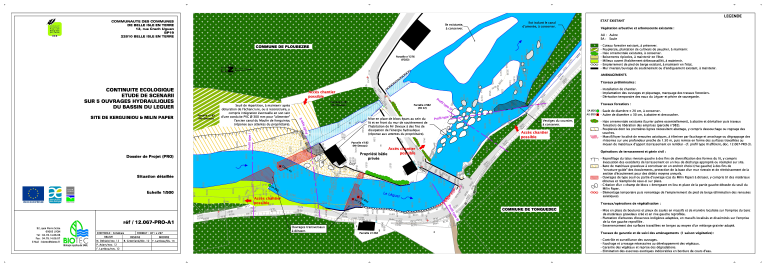

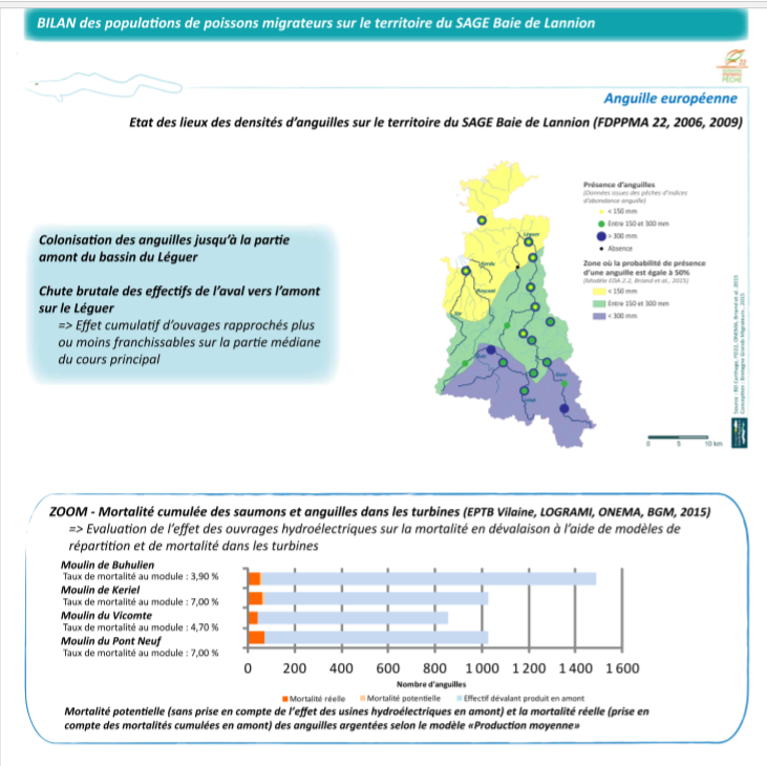

Un des enjeux actuels est la coexistence de plusieurs modèles, projets et usages dans les vallées du Trégor ; la restauration de la continuité écologique, la valorisation du patrimoine naturel, la valorisation du patrimoine bâti etc. Le sujet de la continuité écologique malgré la concertation systématique entrepris marque une opposition entre patrimoine culturel (ouvrages hydrauliques) et naturel (espèces emblématiques, biodiversité, naturalité) qui alimente les conflits d’usages et de valeurs autour des héritages paysagers.

Pour aller plus loin, c’est ce qu’étudie le programme de recherche intitulé "Représentations de la nature et des paysages dans les vallées de l’ouest de la France face aux projets de restauration écologique" (REPPAVAL) qui réunit plusieurs enseignants-chercheurs (géographes, paysagistes, historiens) des universités de l’Ouest de la France. Ils ont effectué un travail les dimensions sociale, patrimoniale et paysagère des moulins de la vallée du Léguer, mais aussi des usages et pratiques dont ils font l’objet. C’est un diagnostic multicritère où les sites hydrauliques (moulins) sont examinés par rapport à leur état, leur accessibilité, et leurs usages. Il est question ici d’usages résidentiels, d’usages collectifs et privatifs liés (hydroélectricité, kayak) ou non (randonnée, pêche) à l’ouvrage hydraulique, ou contraints (pêche autorisée, kayac) par ce dernier2.

Une société féodale : le moulin au centre d'un microcosme

L'important réseau hydrographique du Trégor a permis l'implantation de moulins dès le Moyen Âge dans le contexte de la féodalité. Les paysages du Trégor ont été marqués par le régime féodal : de multiples seigneuries se sont installées sur le territoire. Une seigneurie est la souveraineté qu’exerce un seigneur sur le territoire qu’il détient. Le territoire sur lequel le seigneur définit une forme d’organisation spatiale et sociale se nomme la "banlieue". Le seigneur possède également un pouvoir judiciaire sur ses habitants auxquels il assure une protection militaire en échange de services et de la perception de droits. Le droit seigneurial en Bretagne est rattaché à un ensemble de droits fiscaux et judiciaires dont certains sont liés à la construction et au fonctionnement des moulins. Premièrement, le droit de la maitrise de l’eau donne la possibilité au seigneur sur les terres nobles de pêcher, de retenir ou de détourner un cours d’eau. Deuxièmement, la "banalité" permet d'imposer aux habitants l'usage de ses installations banales, c’est à dire son four, son moulin, son pressoir etc. Le seigneur avait l’obligation d’entretenir (corvée souvent confiée aux paysans) et de mettre à disposition des habitants ses banalités mais il percevait une redevance sur leur usage. Les moulins étaient des sources importantes de revenus pour les seigneurs via la taxe sur la mouture.

« Les hommes sont tenus d’aller au moulin de leur seigneur, qui est dedans la banlieue », Coutume de Bretagne art. 382.

« Dans un rayon d'une lieue [4.66 km], ils sont tenus de venir faire moudre leurs grains. Le meunier leur retient 1/16 de la mouture. Chacun attend normalement un jour et une nuit », Coutume de Bretagne art. 386.

L’obligation des habitants d'utiliser le moulin en fait un lieu central. Tout le monde se rend au moulin quelque soit le rang social, l’âge, le sexe, tous ont besoin de farine quotidiennement pour le pain. Le moulin est un lieu de rencontre et de sociabilité. C’est un pôle où convergent les habitants, le grain et donc les chemins, et d’où émane la mouture redistribuée. Tout comme les centaines de manoirs présents sur le Trégor, les moulins faisaient donc aussi partie d’un microcosme économique et social défini par la féodalité.

A la Révolution, le meunier perdit les avantages du régime seigneurial, notamment les bénéfices d’une clientèle forcée qu’il taxait lorsqu'elle tentait d’échapper à son emprise. Devenant néanmoins propriétaire du moulin, désormais il devait aller chercher lui-même le grain chez les paysans qui voulaient bien le lui confier. Dans le Trégor comme ailleurs, les moulins sont confisqués aux nobles et au clergé puis sont vendus comme "biens nationaux". Des négociants de Lannion achètent des moulins, des maisons, des terres etc. Mais les paysans en achètent aussi un grand nombre.

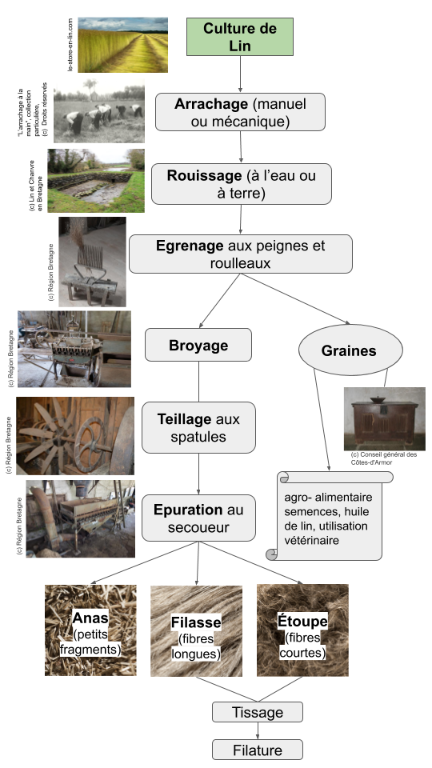

Activité linière dans le Trégor et prospérité économique

Si aujourd’hui l’activité économique du Trégor est généralement rattachée aux technologies de l’information et de la communication, le Trégor fut pendant quatre siècles rythmé par l’activité linière. Le teillage mécanique et hydraulique faisait vivre 1500 ouvriers qui travaillaient dans environ 70 teillages, alimentés par les récoltes en lin de 5000 cultivateurs. Aux côtés des routoirs, des granges et des magasins à grains, les moulins commis au teillage du lin font partie de ce patrimoine économique. Cette activité a marqué l’identité du Trégor et l’évolution de certains moulins.

Le développement linicole commence dans le Trégor dès le 15e siècle. Les facteurs humains et matériels expliquant un développement particulier dans le Trégor sont multiples : les sols enrichis par des amendements marins (goémon et maërl) et le climat humide favorisent la croissance du lin, le rouissage, et le blanchiment des fils.

L’essentiel des productions de l’industrie textile trégorroise était destiné à l’exportation au 16e et 17e siècles. Il y avait un marché flamand (traité de commerce en 1440 avec la Hollande, la Zélande et La basse-Frise), un marché anglais (mais guerre commerciale à partir du milieu du 16e siècle), et un marché espagnol (importateurs espagnols installés à Nantes). Des villes comme Lannion et Tréguier ont eu leur rôle dans le commerce du lin, Lannion était une ville-marché pour l’exportation du lin alors qu’à Tréguier se trouvait un bureau de contrôle des toiles. Il existait des relations commerciales entre les marchands lannionais et les ports anglais mais le commerce de la toile est toujours resté sous la dépendance des armateurs de Morlaix.

A partir des années 1660, le Trégor délaisse le tissage et se spécialise dans la culture du lin dont il détient le monopole sur les côtes de la Manche depuis le milieu du 16e siècle. Comme pour le blé, le Trégor exporte ses richesses, faute d’avoir des structures de transformation. Au 18e siècle, le Trégor approvisionne en fil de lin des tisserands du Centre-Bretagne installés entre Quintin et Loudéac.

L’exportation de toiles de lin - souvent au départ du port de Morlaix - et la vente de denrées alimentaires sont des éléments essentiels de cette économie marchande qui apporte prospérité au territoire. Ce regain économique conduit à un élan de reconstruction/modernisation des manoirs, maisons, fermes, édifices religieux et moulins dont une partie était tombée en ruine à la fin du Moyen Âge. Le logis du moulin à eau de Kergrist à Ploubezre montre l’exemple d’un logis reconstruit en 1758 avec une qualité architecturale proche de celle des manoirs.

Mais au début du 19e siècle, les conflits et les changements géopolitiques ont fait perdre des marchés étrangers et l’exportation locale a donc chuté. Une seconde reconversion s’amorce en 1824 avec plusieurs tentatives de sauvegarde et de modernisation : désormais le Trégor fournit en filature le nord de la France et la Normandie.

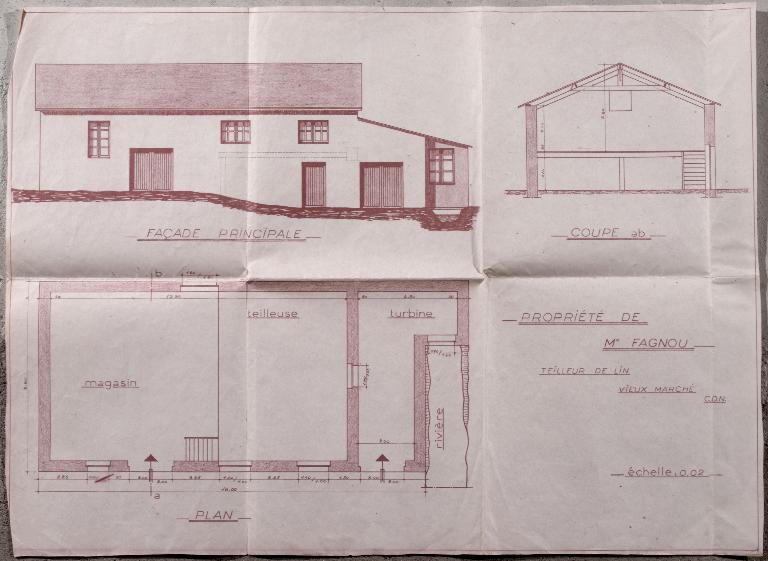

Nombre de moulins dans le Trégor ont eu leur rôle dans l’économie linière, leur effectif important sur les nombreuses rivières a été une aubaine pour l’activité linière qui s’est mécanisée au 19e siècle. A l’instar du meunier, le teilleur est désormais rattaché aux moulin du Trégor, comme en témoigne la quantité importante de teilleurs référencés dans le Trégor en 1953 (Cf. tableau des teilleurs). Pour premier exemple, le moulin de Kerouzy à Plouguiel passe en 1853 de la meunerie au teillage. La force hydraulique du moulin est utilisée pour mettre en mouvement des appareils transformant le lin en bois en fillasse utilisable directement par l’industrie.

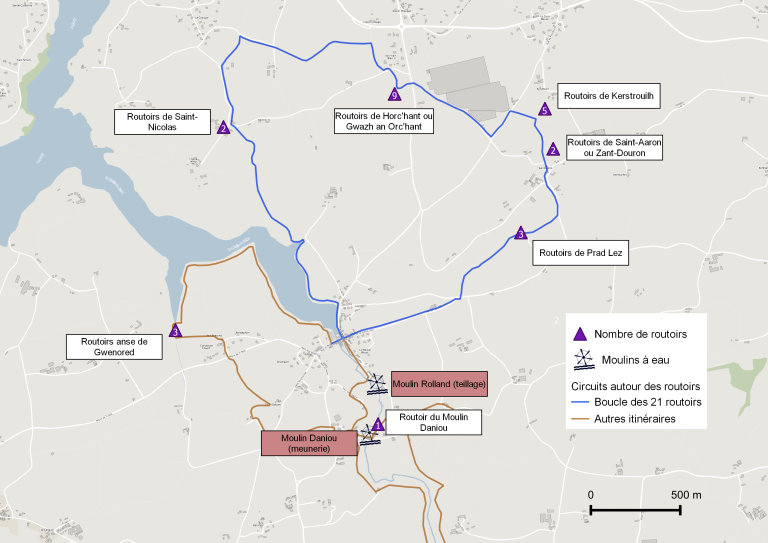

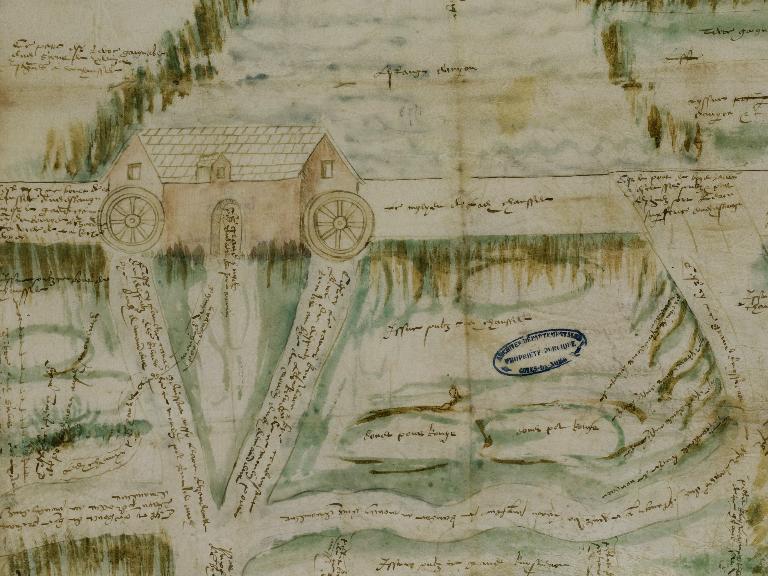

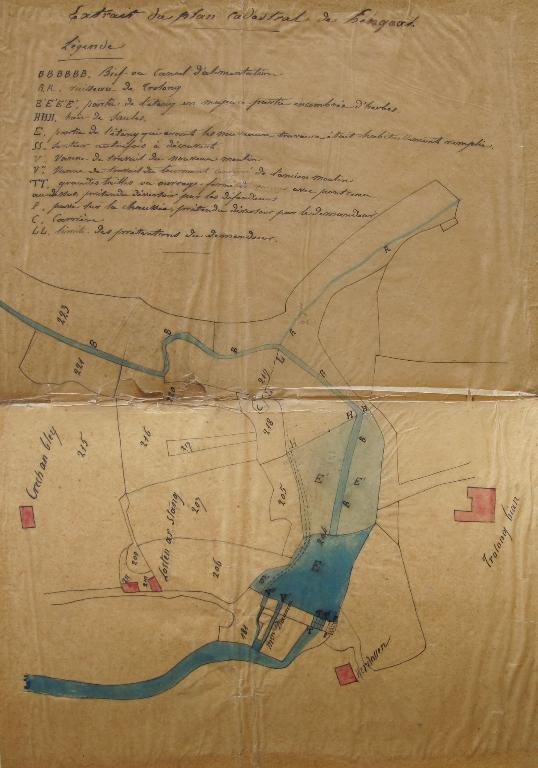

La plupart des moulins témoignant encore aujourd’hui de cette activité n’a été associée au lin qu’à partir de la fin du 19e siècle. Le moulin dit Milin Coz à Langoat existe depuis le 15e siècle mais débute une activité de teillage de lin seulement en 1902. Pour le moulin Rolland à Hengoat, qui existait déjà au 16e siècle, le passage de la meunerie au teillage se fait seulement à la fin du 19e siècle. L'outillage nécessaire au teillage du lin est entraîné par l’énergie hydraulique jusqu’en 1947, année où les propriétaires construisent à côté du moulin, un entrepôt à lin accueillant un teillage moderne. Après avoir fait combler le bief pour faciliter et sécuriser l'accès, ils installent les premières machines en 1949, une dizaine d'ouvriers y travaille jusqu'en 1955. Ces machines fonctionnent au gazole, l’énergie hydraulique n’est donc plus utilisée mais cette activité de teillage maintient le site en activité pendant des années. La famille exploitante achète le lin aux agriculteurs alentours et le vend après teillage à des femmes venant du nord de la France. Celles-ci viennent acheter la filasse et l’étoupe pour l’industrie textile du nord. Aujourd'hui, les deux hangars (l’un abritant le teillage, l’autre servant d’entrepôt à lin) et le moulin à farine sont toujours conservés. La propriétaire du moulin Rolland est co-présidente de l’association Skol ar C’hleuzioù qui contribue à la préservation et à la valorisation du patrimoine linier en restaurant les routoirs à lin. Un circuit a été établi pour découvrir 21 routoirs, le moulin Rolland est également régulièrement visité pour voir le mécanisme de teillage du lin.

Voir : Le patrimoine linier autour de Pouldouran : circuit sur les 21 routoirs et localisation des moulins [IVR53_20192207787NUDA]

Dans la commune de Le Vieux-Marché, deux moulins témoignent encore de l’activité de teillage de par la conservation de leur mécanisme, il s’agit du moulin de Keranraix et du Moulin Neuf (site différent de celui du Pont Neuf). Ces deux teillages ont débuté respectivement en 1953 et en 1941, ce qui est relativement récent bien que leurs machines fonctionnaient grâce à l’énergie hydraulique.

Les moulins sont donc des éléments du patrimoine culturel matériel dont l’activité linière est à l’origine. La diffusion de techniques, innovations et savoir-faire au sein de cette industrie constitue également un patrimoine culturel immatériel qui donne du sens à ces éléments matériels qui marquent toujours le paysage.

Associés aux traditions papetières françaises, les moulins à papier sont aussi les témoins d’une activité relevant de la diffusion de techniques et de savoir-faire. Les savoir-faire liés au papier (du rouissage au pressage) proviennent de plus de l’autre bout du monde. La fabrication du papier est née en Chine, il y a ensuite eu un développement au Moyen-Orient, puis une implantation en Europe vers le 13e siècle. Certaines innovations techniques proviennent d’Italie comme le fait d’actionner les piles par la force hydraulique. En Bretagne, les traces remontent au 15e siècle. Dans le Trégor, nombre de moulins à papier débutent leur histoire et leur activité au 17e siècle comme le moulin de Kéréven à Plounevez-Moëdec en 1669. Au 19e siècle, les moulins à papier laissent progressivement la place aux papeteries industrielles. Plus d’informations sur ce sujet sont disponibles dans l’enquête thématique régionale sur les moulins à papier et papeteries industrielles de Bretagne.

En marge de l’industrialisation

Au 19e siècle la Bretagne est à l’écart de l’industrialisation, elle ne fait pas partie des territoires prospères au nord-ouest de l’Europe. Seules les minoteries et papeteries sont des témoignages de cette proto-industrie en Bretagne.

La modernisation de la filière textile avec certaines innovations techniques contribue à l’installation de plusieurs petites usines dans les vallées du Léguer, du Jaudy et du Trieux. Au bord du Guindy, le moulin de Kerouzy à Plouguiel employait une douzaine de personnes pour le teillage du lin. Mais le déclin de la filière aux 20e siècle, les deux guerres mondiales et la crise de 1929, mèneront le moulin de Kerouzy à cesser son activité en 1953.

Du côté des minoteries et des papeteries; l’usine des papeteries Vallée à Plounévez-Moëdec fonctionne à partir de 1856 sur le Léguer. Pendant plus d’un siècle, l’établissement de la famille Vallée prospère, il emploiera jusqu’à 250 ouvriers et bénéficiera en 1920 de la construction du barrage hydraulique de Kernansquillec (détruit en 1996). Finalement la papeterie déclinera dans l’après-guerre à cause de la concurrence européenne et fermera en 1965. Le site a depuis fait l’objet d’une mise en valeur environnementale et mémorielle originale.

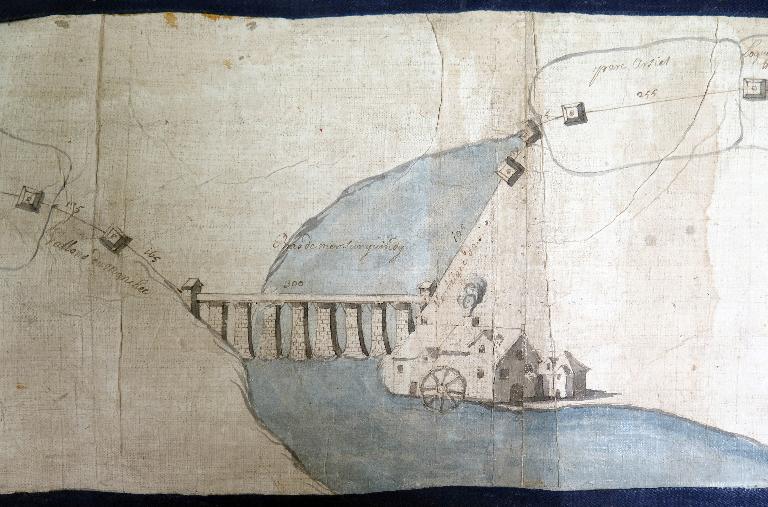

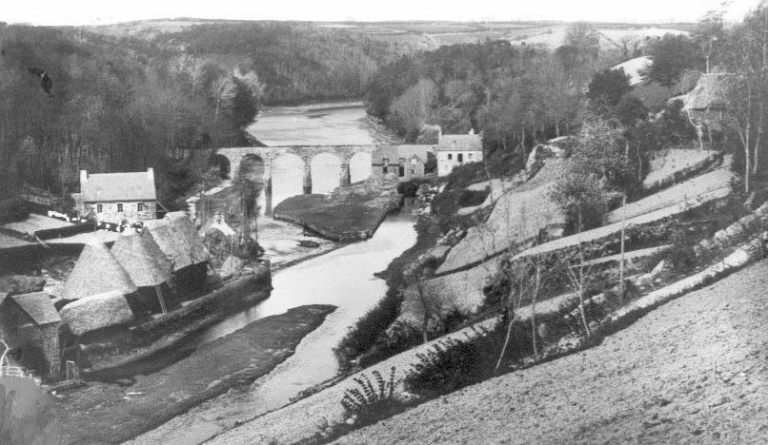

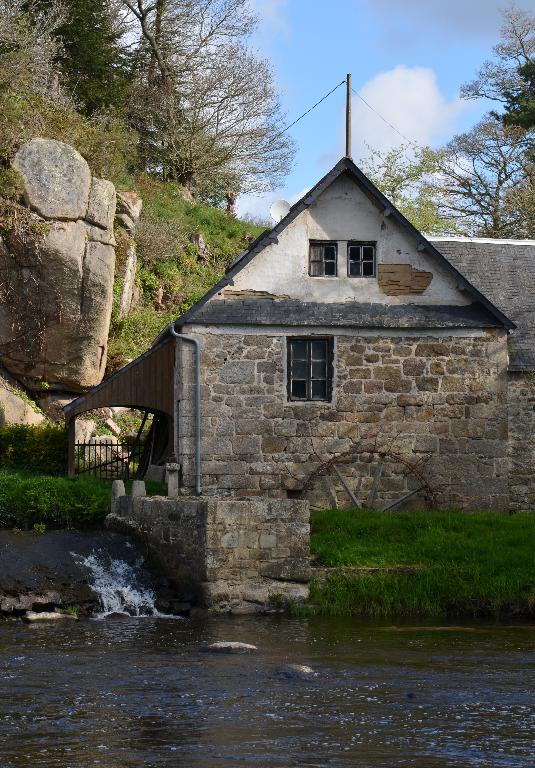

Enfin il y a les minoteries qui, de par leur architecture, ont marqué les paysages du Trégor et incarnent la modernisation de la meunerie traditionnelle. Ces bâtiments imposants du 19e siècle sont à plusieurs étages et rendent compte de par leurs formes régulières des progrès techniques et la de rationalisation du travail. A l’inverse, les moulins à blé traditionnels d’avant le 19e siècle étaient généralement de modestes constructions difficilement distinguables des autres bâtiments ruraux. Dans le Trégor, les profils sont diversifiés, il y a des minoteries qui fonctionnaient comme des moulins à marée, le moulin à marée de Traou Meur à Trédarzec qui laisse place aujourd’hui à un magasin d'équipements et accessoires nautiques, et bien sûr, le moulin à marée de Bili Gwenn à Troguéry, classé Monument historique en 1999 qui a conservé ses dépendances et les machines qui produisaient l’énergie. Sur le fil de l’eau, se trouve également le moulin Le Daniou à Hengoat dont les deux plans dressés respectivement en 1573 et en 1855 attestent de son évolution avant qu’il soit reconstruit en minoterie dans les années 1870-1880. On peut aussi mentionner le moulin Kermeur à Tonquédec que son dernier meunier, Claude Querrec, fera fonctionner jusqu’en 2006.

Le retour des moulins

Depuis les années 1980, les moulins profitent d’un regain d’intérêt, après une période marquée par le déclin voire l’arrêt de leur activité (meunerie, papeterie, teillage du lin). Cependant ils ne sont pas tous condamnés à l’abandon, ce regain d’intérêt pour les moulins dans les années 1980 se traduit par la restauration de bâtiments par des particuliers, des collectivités locales ou des organismes publics. La difficulté est que les moulins à eau sont souvent peu accessibles et peu facilement restaurables.

Devenant des résidences principales ou secondaires, l’intégrité de ces moulins est très variable d’un édifice à l’autre, cela dépend de l’état dans lequel est le bâtiment avant sa restauration, et comment il va être transformé. Comme pour les fermes, certains moulins s’effacent derrière la maison pavillonnaire avec lucarnes étrangères aux styles locaux et matériaux modernes. Ce qui fait la spécificité d’un moulin, ce sont les équipements (bief, roue, mécanisme intérieur) qui selon les cas sont plus ou moins conservés. Dans le cas où le mécanisme existe encore, l’acquérant peut se lancer dans une opération allant au-delà de la restauration du bâti. Remettre en marche le moulin, certains ont pu l’automatiser ou/et l’électrifier comme au moulin de Buhulien à Lannion.

L’acquisition d’un moulin peut être motivée par le souhait de valoriser un patrimoine familial, de vivre dans un lieu "bucolique" près de l’eau, de produire de l’énergie renouvelable et d’explorer le monde des moulins en poursuivant l’histoire du sien. Les propriétaires de moulins peuvent faire partie en Bretagne de diverses associations (Association de sauvegarde des moulins de Bretagne) pour co-construire une connaissance autour des moulins, défendre leurs intérêts, et se conseiller entre eux sur les bonnes pratiques en termes de restauration, d’électrification, de respect des règles environnementales etc. Bien des fois, le propriétaire se lance dans la recherche d’archives pour retracer l’histoire de son moulin.

Mais les propriétaires ne sont pas les seuls à pouvoir redonner vie à ce patrimoine, la sensibilisation des plus jeunes au patrimoine, la valorisation touristique et les labels patrimoniaux peuvent jouer un rôle complémentaire dans la construction d’une conscience collective. Les groupes scolaires peuvent être de manière ludique sensibilisés à l’environnement (utilisation réfléchie de l’eau, énergie renouvelable), à des savoirs-faire d’antan et à l’identité locale. La valorisation touristique peut passer par la patrimonialisation de cours d’eau comme le Léguer, le moulin pouvant faire figure de patrimoine culturel dans une vallée riche en biodiversité. Autre que la vallée du Léguer, il y a l’estuaire du Jaudy et du Guindy qui peut se parcourir en kayak, de quoi découvrir ses paysages et espaces protégés, son patrimoine naturel et bâti qu’on retrouve par exemple au moulin à marée Bili Gwenn à Hengoat.

De plus, certains moulins - ou plus souvent le logis du meunier - sont devenus des gîtes. Dans les cas qui existent dans le Trégor, il y a souvent une volonté de raconter une histoire pour séduire des touristes en quête d’authenticité et d’histoire. Il y a donc derrière la conservation, une mise en valeur des éléments anciens. Pour le moulin de Keranraix à Le Vieux-Marché, les appareillages qui ont servi au teillage du lin sont mis en avant par les hébergeurs. Le moulin de Poulloguer à Prat dont l’activité de scierie a cessée en 1974, a été réhabilité en gîte d’étape en 2012. Il présente, dans ses abords, des panneaux de signalétique présentant les richesses naturelles du site (étang, boisement, bocage, jardin, rivière) et l'héritage historique du moulin (roue, meules, système de poutre-frein, architecture).

Enfin, il y a le label « Pays d’art et d’histoire » qui peut encourager davantage de valorisation et de sensibilisation, sans oublier un cahier des charges pour inciter à un urbanisme de qualité. Les moulins du Trégor constituent un patrimoine à la fois maritime (moulins à marée) et industriel (minoteries) qui s’insère souvent dans le patrimoine naturel au sein des vallées et des cours d’eau. C’est aussi un patrimoine riche et dispersé sur l’ensemble des communes, qui à l’instar des calvaires, fontaines, lavoirs et chapelles, témoigne d’une dispersion historique du peuplement du Trégor. Ce mode d’occupation de l’espace s’était en effet traduit par la recherche de proximité aux cours d’eau qui sont foisonnants dans le Trégor.

Conclusion

L’évolution, l’apparition et la disparition des moulins dans le Trégor sont le fruit de facteurs diverses tantôt endogènes (climat, ressources naturelles), tantôt exogènes (contexte politique et social, technologique et économique Français voir mondial). La construction des moulins au Moyen Âge est le fruit du système féodal ; certains seront reconstruits durant l’âge d’or grâce à une prospérité économique retrouvée. La Révolution française puis, la Révolution industrielle survenue au 19e siècle ont bouleversé le statut et le fonctionnement des moulins. Jusqu’à aujourd’hui, les moulins du Trégor n’auront pas échappé aux évolutions techniques et sociétales extérieures.

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Une organisation spatiale spécifique

« L'activité meunière est à l'origine d'une organisation spécifique de l'espace des fonds de vallées » (Maogan Chaigneau-Normand, 2002).

Les moulins sont les pionniers de l’aménagement des vallées, du moins en Bretagne. Établissant un lien avec les cours d’eau, les moulins ont contribué à l’anthropisation des vallées.

L’implantation des moulins dans les cours d’eau n’est pas le fruit du hasard. Le cours d’eau doit fournir une énergie assez importante pour faire tourner au mieux les meules. Une énergie constante induit donc un débit constant, malgré les aménagements conçus pour maitriser l’eau. Et il n’est pas envisageable que le ruisseau risque de geler l’hiver ou de tarir l’été. Il faut aussi éviter d’être en aval d’une agglomération pour ne pas souffrir des déchets laissés. La qualité de l’eau a aussi de l'importance ; les eaux calcaires et vives se prêtent bien au trempages, au lavage, et à la fabrication de la pâte pour les moulins à papier. Les tanneries se contentent, elles, d’une eau très abondante. Une fois l’implantation choisie, quel que soit son importance ou sa fonction spécifique, le bon fonctionnement du moulin dépend totalement du captage et de la maîtrise de l’eau.

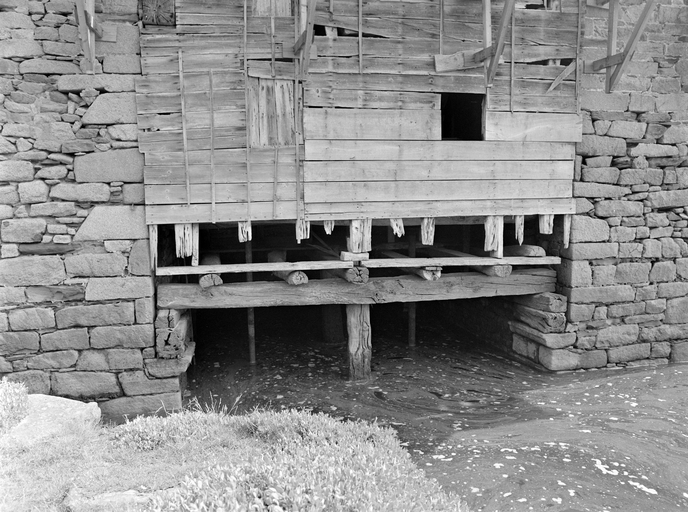

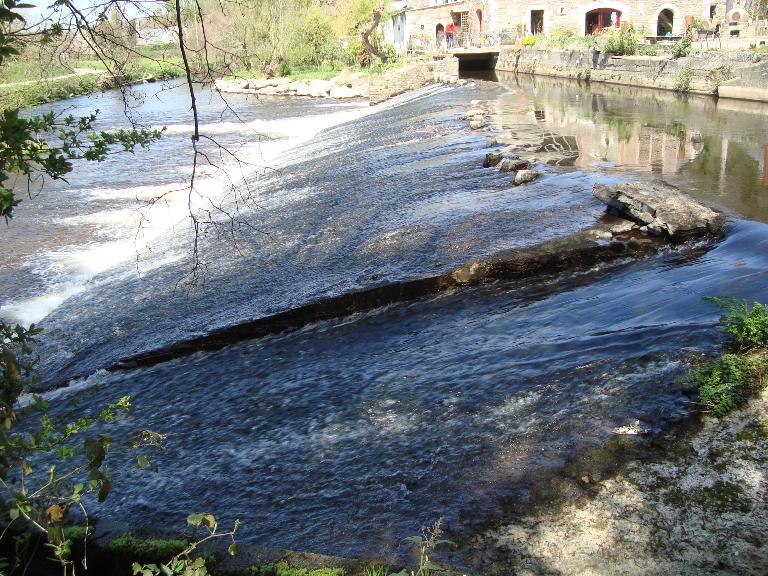

Selon la situation, il faut creuser le bief amenant l’eau au moulin et un canal de fuite pour le retour de l’eau vers le cours naturel, construire un barrage avec déversoir pour que l’eau soit dérivée vers le moulin en prenant le bief, calculer les chutes, et enfin installer des vannes, une ouvrière et une de décharge. Le moulin peut aussi être en prise directe avec le cours d’eau.

Voir : Les équipements hydrauliques du moulin du Pont-Neuf à Le Vieux-Marché [IVR53_20192207788NUDA]

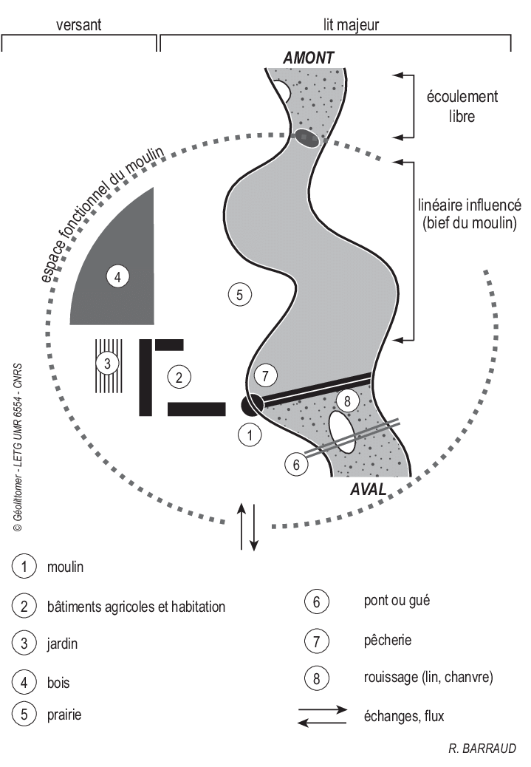

Le moulin s’intègre donc dans un ensemble formé de différents aménagements pour détourner l’eau, mais il est impératif de tenir compte des autres utilisateurs de la ressource en aval et en amont, le meunier voisin et les paysans aux alentours qui ont aussi besoin de l’eau. De plus, souvent encastré dans une vallée humide, le moulin doit malgré tout rester accessible en étant desservi par un chemin pour les charrettes lourdement chargées. Il est donc préférable qu’il soit situé à proximité des axes de circulation, des villages, et dans des secteurs à cultures céréalières s’il s’agit de moudre du grain. D’ailleurs, il y a souvent un couplage entre moulin et exploitation agricole : l’espace fonctionnel du moulin peut comporter une prairie, un jardin et des bâtiments agricoles proches du moulin.

Cette mise en valeur agricole s’accompagne d’autres éléments (pêcherie, bois etc.) pour d’autres usages. On peut parler ainsi de « site hydraulique » où les usages du cours d’eau et autour sont multiples. Cette multiplicité d’usages de l’espace autour des moulins à eau s’explique par plusieurs raisons : d’une part, la volonté de l’exploitant du moulin de diversifier ses sources de revenus ; d’autre part, la rivière, déjà aménagée pour la production, permet l’installation d’autres équipements utilisés par la communauté, villageoise ou urbaine (lavoirs, gués, pêcheries, etc.). Au-delà de la maitrise de l’eau, le moulin est de plus un lieu de passage, de franchissement du cours d’eau, qui a amené la construction de ponts, de digues et de péages.

Les vallées du Trégor, comme celle du Léguer ou du Jaudy, ont été aménagées dès le Moyen Âge et de manière dense. On compte au moins une quarantaine de moulins dans la vallée du Léguer qui partagent le même cours d’eau mais ont des histoires et des fonctionnalités différentes. On peut également citer le cours d’eau du Guindy où six moulins à teillage encore existants (au niveau des bâtiments) témoignent de la proto-industrie locale autour de l'économie linière (Guy Prigent, 2008). Le village du Guindy ayant profité de l’implantation de cinq moulins au fil des siècles, témoigne toujours de ce dynamisme via un patrimoine bâti riche côtoyant des aménagements de la rivière conservés : consulter les moulins à eau du Guindy (Minihy-Tréguier et Plouguiel).

Les moulins sont des héritages paysagers des vallées, établissant tantôt :

- un paysage industriel avec la transformation de certains en minoterie (moulin Kermeur à Tonquédec) ou en papeterie pour les moulins à papier (l’usine des papeteries Vallée à Plounévez-Moëdec).

- un paysage de friche avec des vestiges du bâtiment, de bief et de vannes qui subsistent malgré l’abandon et la végétation florissante (Moulin du Château à Tonquédec).

- un paysage "naturel" mais anthropisé : l’activité humaine et l’organisation spatiale que génèrent les moulins produisent des années 1850 aux années 1930 des paysages ouverts à végétation basse et très peu boisés. Le déclin des moulins a par la suite participé à une disparition des usages de l'espace se traduisant par du boisement. Aujourd’hui, la biodiversité se renouvelle et les moulins deviennent des marqueurs paysagers ponctuels reflétant une identité locale à valoriser.

C’est cette complémentarité entre des facteurs naturels et humains qui explique les évolutions et les spécificités des paysages des vallées. Des paysages aux lectures multiples qui, engagés dans un processus de requalification (patrimonialisation, résidentialisation, labellisation, etc.), génèrent des usages et représentations sociales diverses.

Implantation des Moulins à vent : à la recherche du sol où le ciel fera cadeau du vent

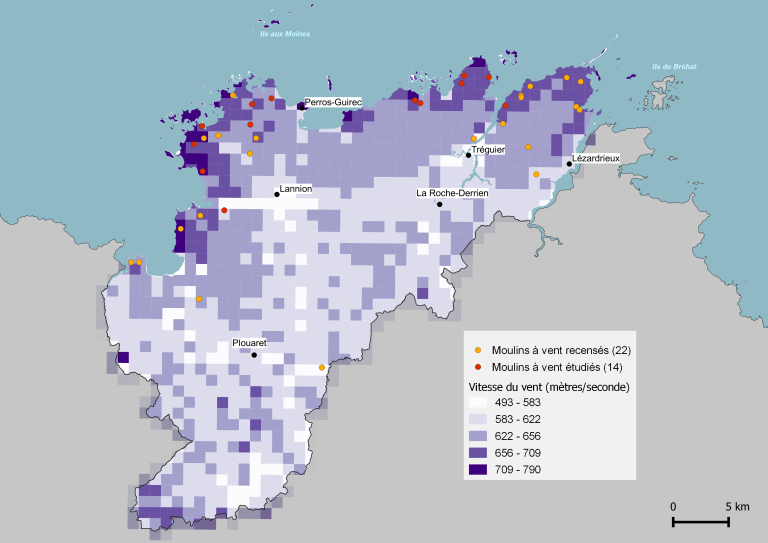

Si en Vendée, la densité des moulins à vent est importante, en Bretagne, leur répartition est très inégale. Dans le territoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor, il y a seulement une trentaine de moulins à vent qui pour la plupart se trouvent près du littoral.

Voir : Les moulins à vent du territoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Lannion-Trégor Communauté (corpus actuel [IVR53_20192207789NUDA]

La vitesse du vent est plus importante sur le littoral allant jusqu’à 790 m/s. Même les mesures actuelles montrent une relative corrélation entre l’implantation des moulins à vent et la vitesse moyenne du vent. Le moulin à vent qui se trouve le plus au sud, dans la commune de Trégrom, fait presque figure d’exception, se trouvant dans l’arrière-pays et sur une zone dont la valeur enregistrée est plutôt faible (569 m/s).

Pour capter au mieux le souffle, il est préférable de construire le moulin sur une petite butte sans obstacles au vent autour. D’ailleurs on peut trouver dans les archives une requête de meunier à l’attention de l’assemblée pour qu’elle demande à un propriétaire de faire couper ses arbres car ils faisaient obstacle au vent.

Les moulins à vent sont devenus des repères pour les cartographes et les navigateurs. Les cartes de Cassini les répertorient de 1714 à 1845. Les moulins à vent restent utiles et pertinents par leur seule implantation. Certains, qui étaient tombés en ruine, ont été restaurés comme le moulin de la Lande du Crac'h à Perros-Guirec en 1986, et le moulin du Tourot à Plougrescant en 1993.

-

Toits

- (c) Région Bretagne

- (c) Géolittomer - UMR 6554 CNRS

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Région Bretagne

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Bretagne Grands Migrateurs

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 28 S 6 (1)

28 S 6 Guindy et affluents.

28 S 6 (1) Le Guindy (ruisseau de Conéry, dans le cours supérieur)

I Pédernec et Louargat. Moulin de Conéry, 1910-1911 ;

II Cavan et Tonquédec. Moulin de Quelennec, 1885 ;

III Cavan et Tonquédec. Moulin du Pont-Guen, 1900-1907 ;

IV Rospez et Caouënnec. Moulin de Rospez, 1911 ;

V Langoat, Coatréven, Minihy-Tréguier. Curage, 1880-1881 ;

VI Lanmérin et Langoat. Projet d'usine au Pont-Poyès, 1861-1864 ;

VII Coatréven et Langoat. Moulin Vieux ou milin Goz, 1878-1881 ;

VIII Langoat et Coatréven. Moulin Neuf ou milin Nevez, 1875-1879 ;

IX Minihy-Tréguier. Autorisations de construction, 1859-1879 ;

X Minihy-Tréguier, Camlez, Plouguiel. Etang et moulin du Pont-Neuf 1851-1900 ;

XI Minihy-Tréguier et Plouguiel. Moulin de Troguindy, 1882-1883 ;

XII Minihy-Tréguier et Plouguiel. Moulin de Keralio, 1862-1864 ;

XIII Minihy-Tréguier et Plouguiel. Moulin du Pont, 1859-1864 ;

XIV Plouguiel et Minihy-Tréguier. Moulin de Kerousy, 1862-1873 ;

XV Minihy-Tréguier et Plouguiel. Moulin l'Evêque ou du Guindy 1859-1866.

Bibliographie

-

MINOIS, Georges. Nouvelle histoire de la Bretagne. Fayard, 1992

-

COATIVY, Yves. Monnier, Jean-Jacques. Le Trégor. ditions Palantines. Collection Histoire et Géographie contemporaine. 2006.

-

RÉGION BRETAGNE. Service de l'Inventaire du patrimoine culturel. COLLECTIF. Architecture rurale en Bretagne. 50 ans d'inventaire du patrimoine. Editions Lieux-dits. 2014.

-

KORT (de), Fons. Moulins et meuniers de Bretagne. Ploudalmézeau : Label LN, 2006.

-

Archives départementales du Finistère

Moulins en Bretagne, Gilles Pouliquen, édition Coop Breizh, 2005

-

CHASSAIN, Maurice. Moulins de Bretagne. Keltia Graphics. Spézet, 1993.

-

RIVALS, Claude. LE GOFF, Jacques. Le moulin et le meunier. Empreinte Eds, 2000, 233 p.

-

CANDORE, Annie. Guide des moulins en France : moulins à eau, moulins à vent, moulins - auberges musées artisanat. Pierre Horay Editeur, 1992.

-

KEMENER, Yann-Ber. Moulins à papier de Bretagne. Skol Vreizh. Morlaix, 1989. 84p. ISBN 2.903313-22-9

-

KEMENER, Yann-Ber. Moulins à papier de Bretagne. Une tradition séculaire. Skol Vreizh. Morlaix, 1989. 84 p.

-

BOITHIAS, J.-L., VERNHE, A. De la. Les moulins à mer et les anciens meuniers du littoral : mouleurs, piqueurs et moulageurs. Nonette : éditions Créer, 1989.

-

CAROFF Jean. Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du 15e siècle à nos jours. Les éditions du CGF et du Queffleuth. Saint-Thonan, 2015. 364 p.

-

MARTIN, Jean, PELLERIN Yvon (Dir.). Du lin à la toile : la proto-industrie textile en Bretagne : actes des Rencontres autour de l´Histoire du lin et de la toile. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 336 p.

-

Lannion-Trégor Communauté. "Schéma de cohérence territoriale du Trégor : Rapport de présentation". 2019.

-

CHAIGNEAU-NORMAND, Maogan. La Rance industrieuse. Espace et archéologie d'un fleuve côtier. Laval : Presses Universitaires de France, 2002. 270 p.

-

BRANDEIS, Alain. MICHEL, Dominique. "Concilier la continuité écologique des cours d'eau avec la préservation des moulins patrimoniaux, la très petite hydroélectricité et les autres usages. Pour un développement durable et partagé. Rapport de synthèse et propositions". Rapport détaillé d'état des lieux, Conseil général de l'environnement et du développement durable, Paris, 2016, 296 p.

Périodiques

-

GIRAUDON, Daniel. ANDRIEUX, Jean-Yves. Teilleurs de lin du Trégor : 1850-1950. Morlaix : Skol Vreizh, n° 18, 1990.

-

LE GOFF, Hervé. "Le moulin à marée de Trégastel" in Les cahiers du Trégor, Bulletin du club d'histoire et d'archéologie de Bégard, n° 13, décembre 1985.

-

DUDORET, Louis. "Entre Guic et Beffou, les moulins de Loguivy-Plougras vers 1830 et histoires autour de la Coutume sous l’Ancien Régime" in Les cahiers du Trégor, Bulletin du club d'histoire et d'archéologie de Bégard, n° 14, mars 1986.

-

DUDORET, Louis. "Entre Guic et Beffou, les moulins de Loguivy-Plougras vers 1830 et histoires autour de la Coutume sous l’Ancien Régime (suite)" in Les cahiers du Trégor, Bulletin du club d'histoire et d'archéologie de Bégard, n° 15, juin 1986.

-

"La gazette des amis des moulins bretons". Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins de Bretagne (ASMB), spécial anniversaire 1983-1993, 1993.

-

BARRAUD R., CHAUVEAU E. "La gestion des rivières à seuil : approche géographique d'un problème d'environnement". Cahiers nantais, 2008

-

Collection particulière

GAULTIER KOEDLEZVAREG, Mark. "Le Moulin de Traon-an-Dour en Loguivy-Plougras" in Bulletin de l'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor (ARSSAT), 2013, p. 220-227.

Lien web

- "Milin paper, dernière minoterie du Trégor", Le Télégramme, article publié le 3 novembre 2005

- "L'estuaire du Jaudy en kayak", Bretagne.com

- L’évolution du paysage en Bretagne : Mise en valeur des observatoires photographiques. "La vallée (1850-2012)", par Caroline Le Calvez, doctorante à l'Université Rennes 2

- L’évolution du paysage en Bretagne : Mise en valeur des observatoires photographiques. "La force hydraulique : moulins et barrages" par Caroline Le Calvez, doctorante à l'Université Rennes 2

- La continuité écologique - Eau et biodiversité - Gestion, protection et restauration, eaufrance, 27 août 2019

- SIDO, Bruno. Rapport n° 271 : Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, déposé le 30 mars 2005

- Genèse de la continuité des rivières en France (2) : la loi de 1984, hydrauxois, 2017

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000 p. 0001 - 0073

- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Baie de Lannion

- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Argoat-Trégor-Goëlo

- Guide DCE Plan d’Action Opérationnel Territorialisé, Ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer, 2016

- L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

- Trame verte et bleue, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017

- "Moulins : pour les riverains, la continuité écologique est « une fiction »", Ouest France, article du 16 octobre 2015

- LAPERCHE, Dorothée. "Loi patrimoine : les systèmes hydrauliques font partie du patrimoine culturel protégé", Actu Environnement, publié le 2 mars 2016

- Diagnostic des sites hydrauliques de la vallée du Léguer, Représentations de la nature et des paysages dans les vallées de l’ouest de la France face aux projets de restauration écologique (REPPAVAL), 2014

Annexes

-

Sources et méthodologie

-

Moulins à marée et hydro-toponymie

-

Focus sur le droit de l’eau

-

La question de la continuité écologique

Vincent Delbruel a réalisé un recensement et une étude thématique sur les moulins dans le territoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Lannion-Trégor Communauté dans le cadre de son stage de Master 2 aménagement et collectivités territoriales à l'Université Rennes 2 en 2019 (6 mois).

Vincent Delbruel a réalisé un recensement et une étude thématique sur les moulins dans le territoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Lannion-Trégor Communauté dans le cadre de son stage de Master 2 aménagement et collectivités territoriales à l'Université Rennes 2 en 2019 (6 mois).