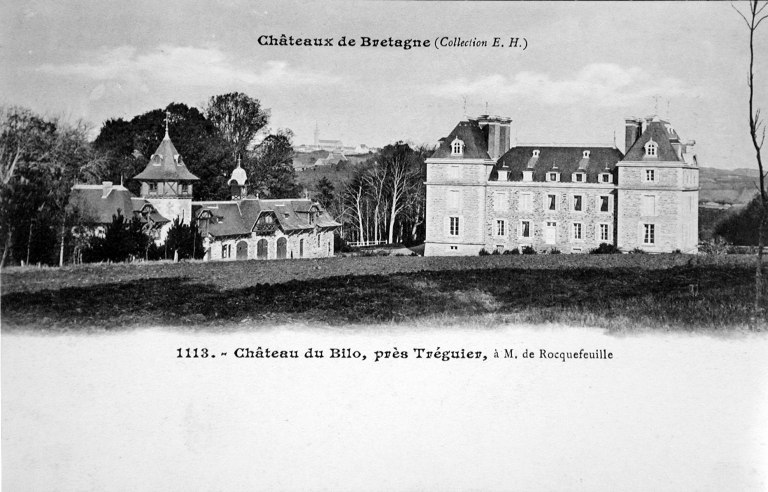

Sur les vingt-six manoirs recensés à partir des archives à Tréguier et à Minihy-Tréguier, nous avons pu en recenser dix-huit sur le terrain (en intégrant dans ce total le château du Bilo et la Chapellenie).

La proximité de la ville épiscopale de Tréguier, la présence d’un port et de havres dans le Jaudy, la tenue régulière de foires et de marchés ainsi que la richesse des terres ont favorisé l’implantation d’une petite et moyenne noblesse dans la campagne environnante. Cette noblesse - très importante en nombre1 - a fait construire ou reconstruire de nombreuses résidences seigneuriales à partir du 15e siècle (Moyen Age "finissant") et surtout au 16e siècle2. A cette époque, la société est éminemment rurale : près de 90 % de la population habite dans la campagne3. Pour le seigneur, le manoir est à la fois un lieu de vie, de pouvoir et de travail : c'est une résidence située au centre d'une exploitation agricole. Ces demeures sont désignées dans les archives comme "hostel", "hébergement", "maison", "lieu noble", "manoir, terres et héritages" voire "château".

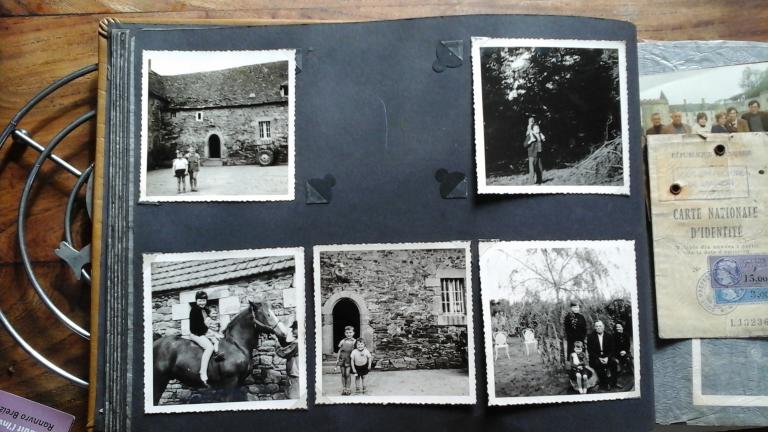

Le manoir de Saint-Renaud (alias Saint-Drénou) à Minihy-Tréguier reprend toutes les caractéristiques du manoir breton : un environnement isolé, la proximité immédiate d'un ruisseau, une situation à flanc de coteau orientée vers le sud, des terres riches et variées (terres labourables, prairies), des bois (de haute futaie), une chapelle (disparue), un logis à l’architecture ostentatoire, un mur de clôture, et des parcelles immédiatement proche du logis closes un mur (jardin potager et verger), une vaste cour (à l’origine fermée par un portail), une métairie (le seigneur confiant l'exploitation de ses terres à un métayer exempt d’impôts), plusieurs dépendances dont un four à pain, deux moulins à eau et leur étang ainsi que deux routoirs.

A Mézobran, le manoir a conservé sa chapelle seigneuriale dédiée à Saint-Joseph. Juste à côté de la chapelle, un chêne quasi millénaire semble marquer l’importance de ce lieu. Les croix de chemin sont également des marqueurs des seigneuries : croix de Kerguyomard située à l'origine non loin du manoir de Keriec et croix de saint-Renaud par exemple (la partie sommitale de la croix est conservée dans le jardin du manoir).

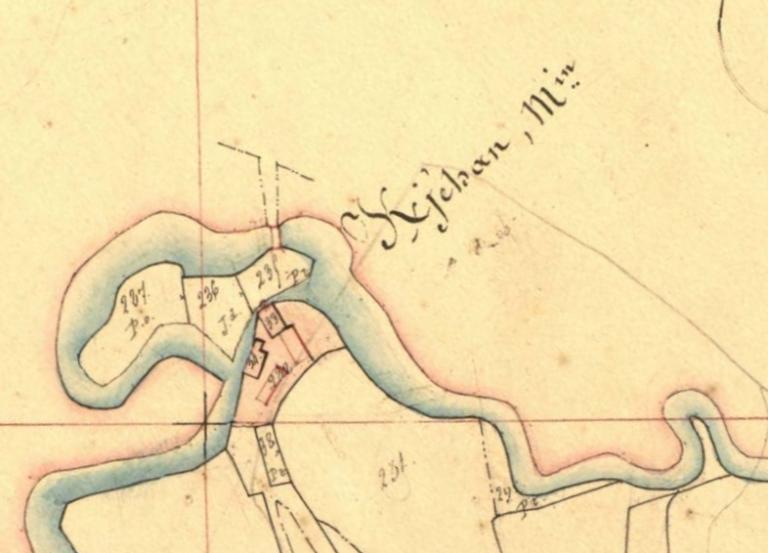

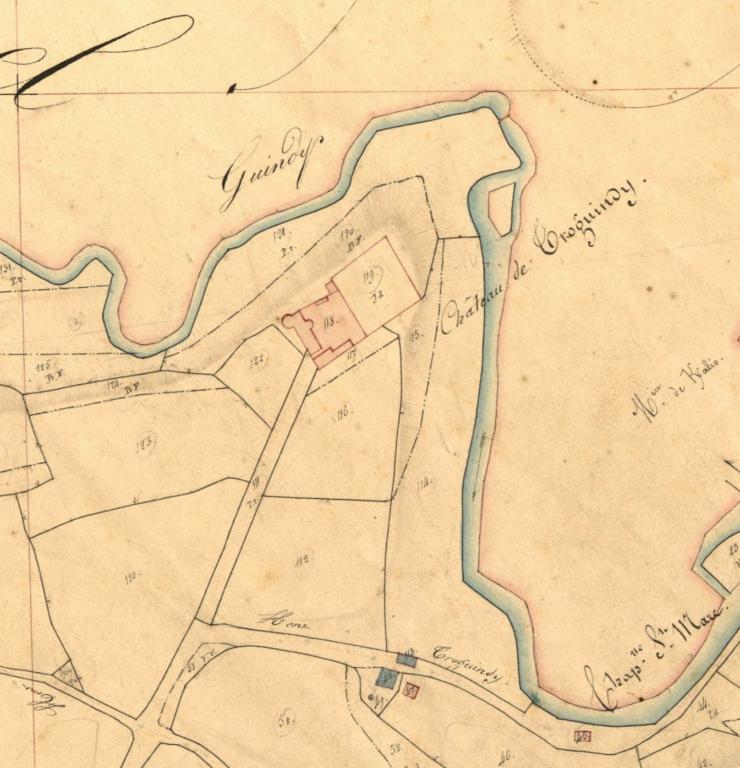

Les manoirs disposent le plus souvent d’un moulin à eau qui leur assure des revenus importants : le manoir de Keriec possède ainsi le moulin à eau de Pont ar Scoul sur le Guindy (reconstruit en 1802) ; le manoir de Kerzéhan, le moulin homonyme également situé sur le Guindy... Côté Jaudy, le manoir de Mézobran disposait d’un moulin à eau fonctionnant grâce à l’énergie des marées (moulin situé à 600 mètres au nord-nord-est du logis). Cette installation hydraulique, nommée sur le cadastre "Milin Mor Maizo Bran", littéralement le "moulin mer de Maizo Bran", a quasiment disparu à l’exception de sa digue de retenue. Outre un moulin à eau sur le Guindy, la seigneurie de Troguindy disposait également d’une "pêcherie sur la rivière4".

Situé à proximité immédiate du Jaudy, le manoir de Mézobran dispose à la fois d’un ruisseau à proximité, d’une fontaine (aujourd’hui déplacée dans la cour) et d’un puits situé devant le logis. Idem à Guernalio ou Kerpuns (littéralement le "lieu habité du puits") où un puits se situe immédiatement devant le logis. Les manoirs de Saint-Renaud et de Mézobran disposent de pâture sur le Jaudy désignée comme "Laisse de mer" ou "Palud" dans les états de section du cadastre.

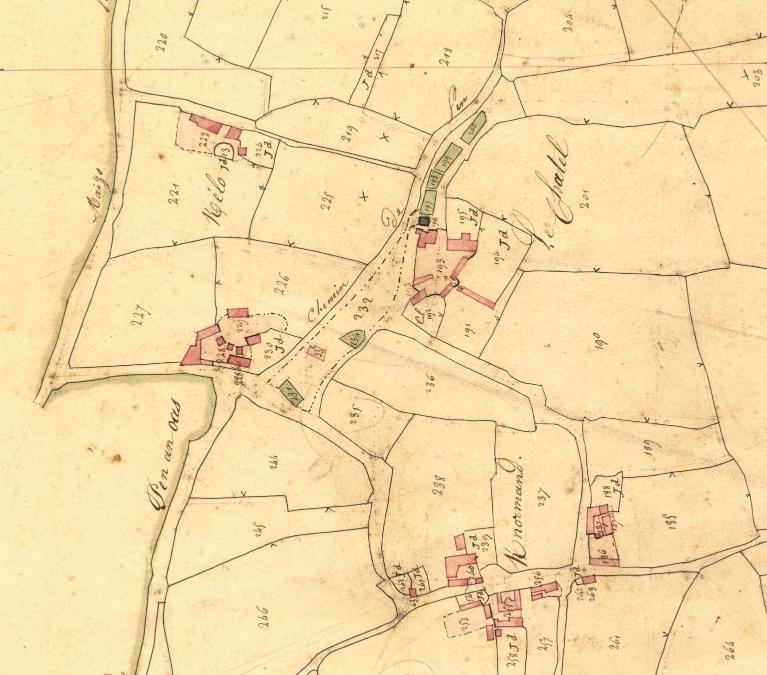

La présence de nombreux routoirs ou "bassins de rouissage" à Minihy-Tréguier (et dans le Trégor) est liée à la culture et à la transformation de plantes textiles comme le lin ou chanvre. Le cadastre de 1835 figure ainsi des routoirs dans les environs immédiats des manoirs, mais toujours "sous le vent" en raison des odeurs pestilentielles qui peuvent s’en dégager : c’est le cas à Saint-Renaud (deux routoirs localisés au sud-est, à moins de 100 mètres du logis), à Traou Martin (au sud-est du logis, à 150 mètres du logis), à Mézobran (à l’est du logis, à moins de 200 mètres), à Troguindy (au sud-sud-ouest du logis, à 200 mètres), à Kernabat, à Keroudot (dans l’anse de Sainte-Catherine), à Guernalio (au sud-sud-ouest du logis au lieu-dit "Feuteun Vin", à 200 mètres), ou sur le site manorial du Castel (le toponyme "Le Chatel" [Chastel] fait référence à un ancien manoir). Dans le cas de Traou Martin, les installations hydrauliques autour de la fontaine dite de saint Yves - routoirs et "maison à buée" - ont fait l’objet d’un dossier détaillé. Les états de section du cadastre révèlent l’usage des routoirs par les manoirs de Traou Martin, Kermartin et Kernabat.

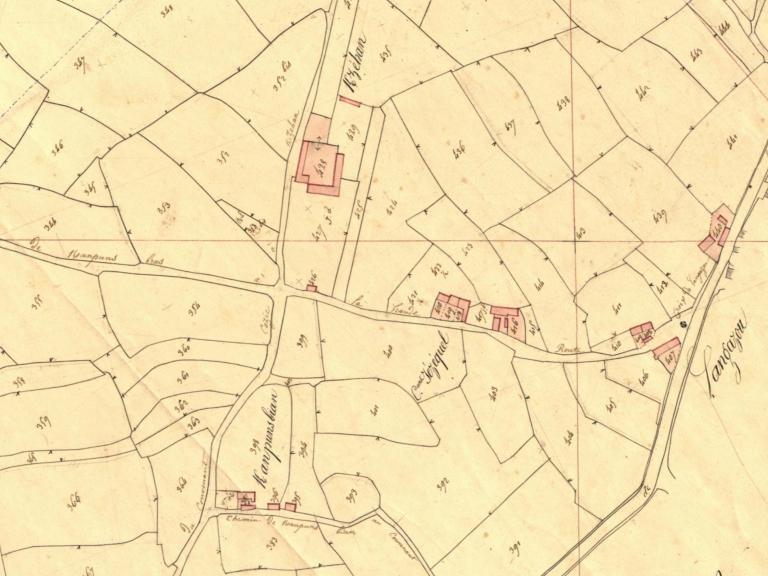

Les manoirs de Troguindy et de Kerzéhan se distinguaient dans le paysage par l’importance de leur avenue5. Les états de sections du cadastre mentionnent également une "avenue" et une "entrée" à Keriec6, une "avenue" à Kerpuns7, une "entrée" à Saint-Renaud8 et à Kerallic9. Le cadastre illustre la disparition progressive de l’avenue bordée d’arbres qui était un signe ostentatoire de noblesse et de richesse. Après la Révolution, ces espaces sont le plus souvent transformés en "pâture" voire, dans certains cas ont été labourés comme à Keriec.

Le cadastre permet d’observer des éléments défensifs comme sur le site manorial de Troguindy implanté sur un promontoire dominant le Guindy. A Kernabat, une enceinte fortifiée est décrite par le Chevalier de Fréminville en 1837 : "la cour de figure carrée est environnée d'une forte muraille flanquée à chaque angle de tours rondes, mais qui sont aujourd'hui à demi ruinées". A Guernalio, c’est une simple ouverture de tir aménagée dans l’épaisseur de la tour qui permettait de flanquer le portail d’entrée.

Au 17e et 18e siècles, alors que de nombreux nobles déménagent en ville pour plus de commodité, ces manoirs ont souvent été déclassées en simple exploitation agricole. Cette évolution des usages et de la manière d’habiter des nobles sur leurs terres a entraîné des modifications plus ou moins importantes du bâti. Rachetés comme "biens nationaux" lors de la période révolutionnaire ou post-révolutionnaire, la grande majorité des manoirs sont convertis en "métairie". L’enrichissement rapide des propriétaires grâce aux terres agricoles (Minihy-Tréguier compte plus de plus de 81% de terres labourables selon le cadastre de 1835) a entrainé des reconstructions – le plus souvent antérieure à la révolution agricole - mais aussi, dans certains cas l’abandon de bâtiments devenus inutiles. Dans le Trégor, le système de "bail à convenant" (des baux d’une durée 9 ans le plus souvent) et la possibilité pour les propriétaires fonciers de congédier les exploitants a maintenu dans un certain état d’archaïsme les manoirs devenus fermes : les propriétaires fonciers refusant toutes les constructions nouvelles.

Dans son "Dictionnaire historique et géographique" (1778), Jean-Baptiste Ogée évoque les juridictions qui s’exercent à Tréguier et cite notamment la seigneurie de Troguindy qui dispose du droit de haute justice. Le Chevalier de Fréminville dans "Antiquité de la Bretagne. Côte-du-Nord" (1837) mentionne le nombre important d’anciens manoirs nobles "aux environs de Tréguier", "remarquables par leur antiquité, leur architecture ou les familles auxquelles ils ont appartenu jadis". Il a uniquement décrit les manoirs qu’il a pu apercevoir sur son itinéraire : Kermartin, Troguindy, Kermein [Kermen] et Kernabat (avant de traverser la rivière du Jaudy). Les manoirs reflètent le niveau d’aisance financière des seigneurs : impossible par exemple de comparer le remarquable manoir de Mézobran au manoir de Kermen que Fréminville qualifie de "genre le plus modeste".

Certains des manoirs cités par des historiens, archéologues ou érudits du 19e siècle (Benjamin Jollivet en 1859 ; A. Marteville et P. Varin en 1853 qui reprennent les travaux de Jean-Baptiste Ogée datant de 1778) ont aujourd’hui disparu, c’est le cas des manoirs de Kermoal (dont le toponyme a donné son nom à la section C du cadastre et qui est cité en 1853 dans le Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne), de Kerprigent (seigneurie anciennement connue et logis avec tour orientée vers l’est visible sur le cadastre ancien), de Kerdano (tour orientée vers le nord figurée sur le cadastre et ferme reconstruite au milieu du 19e siècle), de Kernormand (tour orientée vers le nord figurée sur le cadastre ; un site manorial ?), de Kergonan (Kerconnen dans les archives ?) et le Pénity.

De nombreux manoirs ont été modifiés au fil du temps par leurs propriétaires, c’est le cas des manoirs de Troguindy qui a perdu sa tour nord-ouest, de Kerzéhan (logis probablement reconstruit à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle), Le Castel (le cadastre ancien montre la présence d’un ancien logis), Keroudot (élévation sud reconstruite au milieu du 19e siècle), Traou Martin et Keriec (qui ont tous deux perdu leur tour d’escalier) et Le Merdy (logis restauré en 1974).

Si le manoir de Kermartin a été détruit et remplacé par une ferme en 1834, son colombier et son puits subsistent toujours. Deux sites manoriaux dont les logis ont été reconstruits en ferme ont été étudiés : Kerallic, ferme reconstruite en 1788 puis agrandie en 1819 et Crec’h an Goué dont le logis de ferme a été reconstruit en 1877-1878. Dans les deux cas, les colombiers sont visibles sur le cadastre de 1835 mais ont aujourd’hui disparu. Les toponymes "Couldry" ou "parc ar houldry" font références à la présence d’un colombier. Leur origine vient de "coulm" [koulm] qui signifie la colombe. A Mézobran, La parcelle du colombier – aujourd’hui disparu - composée de terres labourables se nomme "ar prat", littéralement le pré.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.