Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine lié à l’histoire toilière de Saint-Thélo

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesSaint-Thélo

Entre les 15e et 18e siècles, la Bretagne est l’une des premières provinces toilières françaises. Cette production mobilise une grande partie de son territoire et s'inscrit dans un vaste réseau européen et atlantique. Plusieurs zones de production de toiles coexistent ainsi en Bretagne, et parmi elles, les fines toiles de lin tissées en Centre-Bretagne - dans une soixantaine de paroisses situées entre Saint-Brieuc, Corlay, Pontivy et Moncontour - constituent l'une des plus prestigieuses de Bretagne et du Royaume. Saint-Thélo se situe au cœur de cette manufacture de toiles.

L'industrie textile apparaît dès le 15e siècle dans l’évêché de Saint-Brieuc mais ne constitue pas encore un ensemble cohérent au 16e siècle. A partir de 1650, l’activité toilière s’accroît, encadrée par le règlement de 1676. Cette intervention du pouvoir central dans une activité commerciale provinciale marque les débuts officiels de la manufacture des toiles de Bretagne. Il impose aux fabricants un label de qualité afin de résister à la concurrence étrangère sur le marché européen. En 1736, les lettres patentes du roi exigent des tisserands des normes de productions précises et contrôlées par des bureaux de marques installés à Quintin, à Uzel et à Loudéac, afin de garantir la grande qualité des toiles de lin.

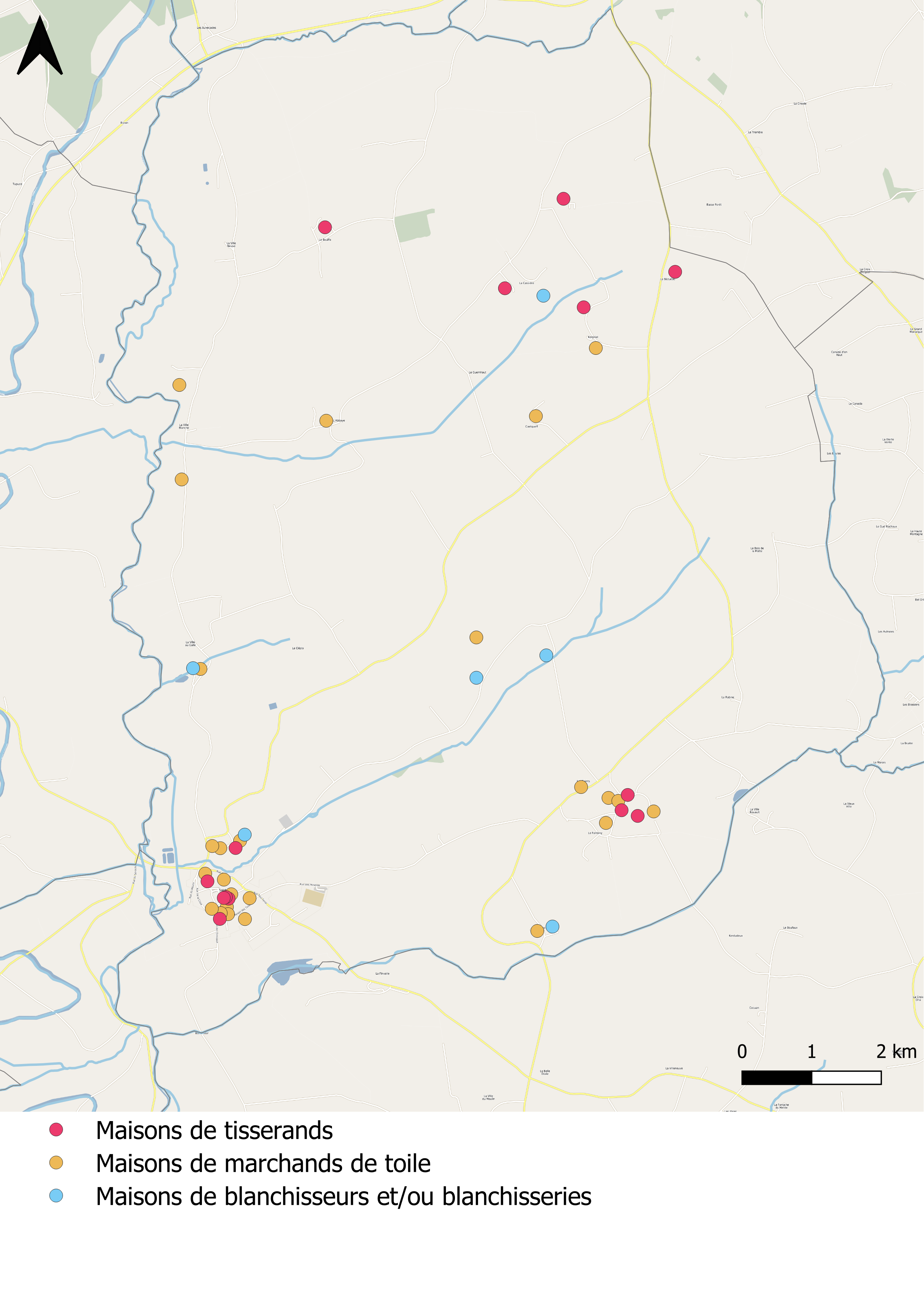

La production des toiles bretagnes a laissé de nombreux témoins patrimoniaux : maisons de tisserands et de fileuses, maisons de blanchisseurs, doués pour le lavage des toiles, maisons de marchands et leurs dépendances dédiées au conditionnement des toiles, patrimoine religieux (église, croix, retables) financé par la paroisse avec l’argent de la toile, ou directement par des marchands.

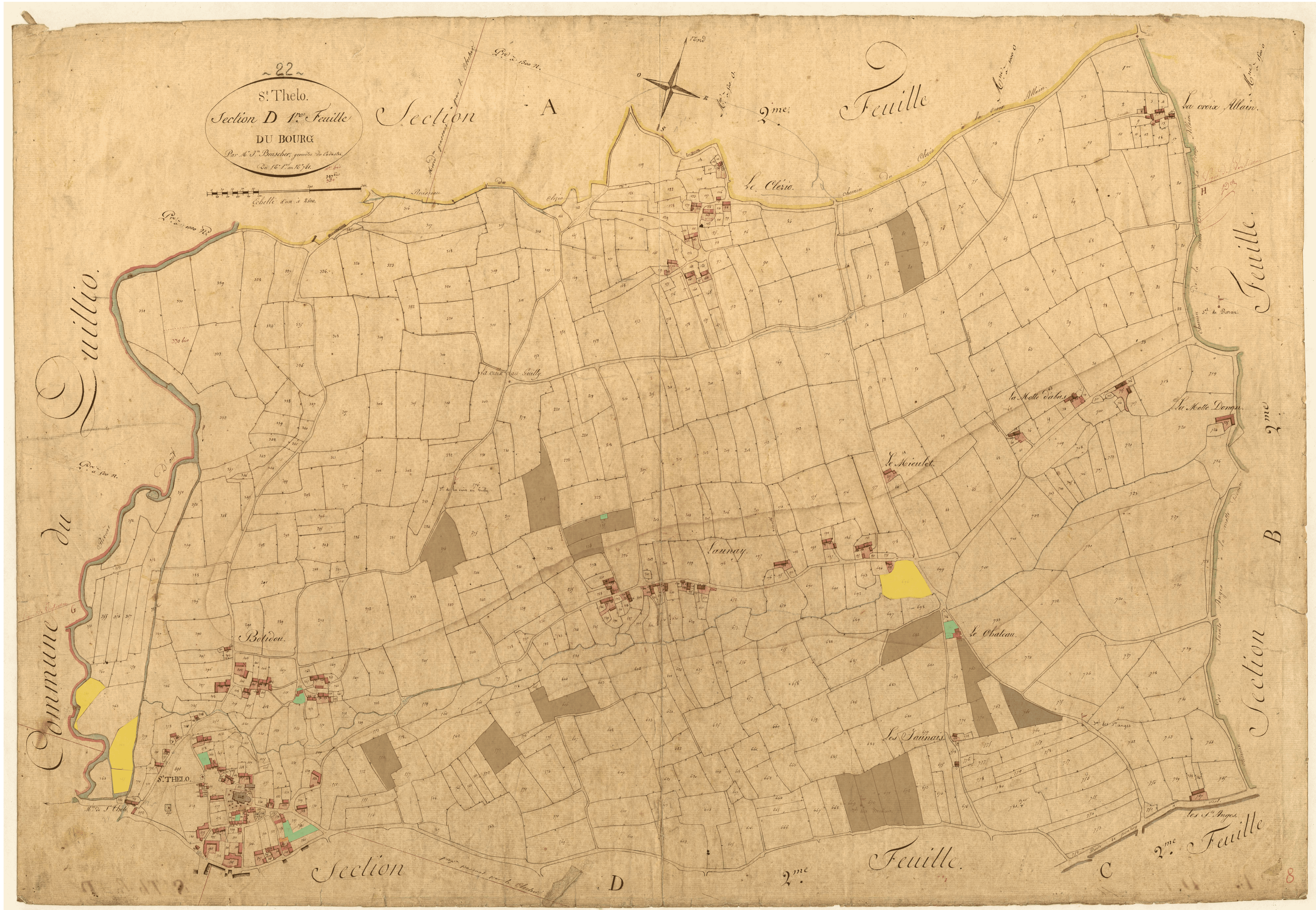

La commune se caractérise par un habitat semi-dispersé avec quelques gros écarts dans le sud (La Ville-au-Galle, L'Abbaye, Botidou, Le Gouézo, La Ville-au-Breil) autour desquels s'organisent la production des toiles, dominée par une ou deux maisons de marchands. 34 édifices et édicules sont identifiés, de manière sourcée ou par analogie architecturale, comme ayant un rapport avec l’activité toilière sur les 201 recensés dans la commune, soit près de 17% des bâtiments. Un pourcentage en dessous de la réalité en considérant que la production des toiles était la principale ressource de ce territoire et que beaucoup de maisons de tisserands et de blanchisseurs n’ont pas pu être identifiées.

Le filage du lin et le tissage des toiles

Le lin est acheminé en Centre-Bretagne depuis le Trégor et le Goëlo où il est cultivé. Une partie de ce lin arrive en fil, une autre "en bois" (seulement roui et séché). Les fileuses se chargent alors de l'égrainer, le broyer et le peigner pour le transformer en filasse propre au filage. Toutes ces étapes sont réalisées à domicile, comme le tissage, qui est le plus souvent confié aux hommes. En 1751, on compte ainsi entre 800 et 900 tisserands au marché d'Uzel, dont Saint-Thélo dépend.

En 1790, le premier maire de Saint-Thélo, Charles Boscher Delangle, réalise un recensement des 124 ouvriers tisserands : 41 tisserands sont considérés comme très pauvres, 17 sont mendiants et 27 autres fabriquent à façon, c'est-à-dire pour un fabricant ou pour un marchand et subissent les fluctuations du marché. 47 fabricants sont considérés comme ayant une certaine aisance, assimilée à la valeur de 5 ou 10 aunes de toiles, rarement au-delà (sachant que 100 aunes sont égales à 20 livres). En 1825, alors que la production des toiles bretagnes s’affaisse, on compte encore 400 métiers à tisser à Saint-Thélo, dont 150 tisserands et 250 paysans-tisserands.

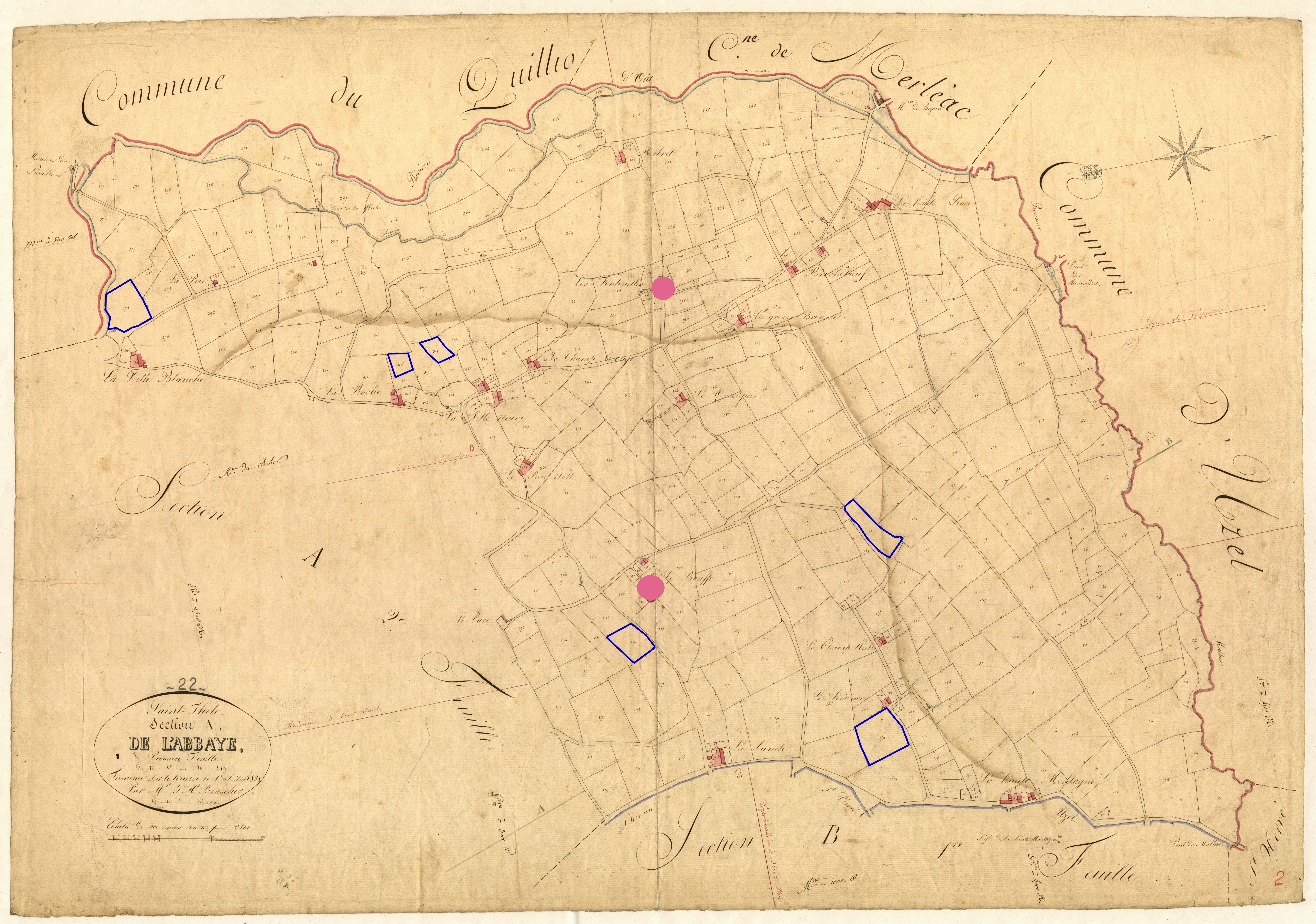

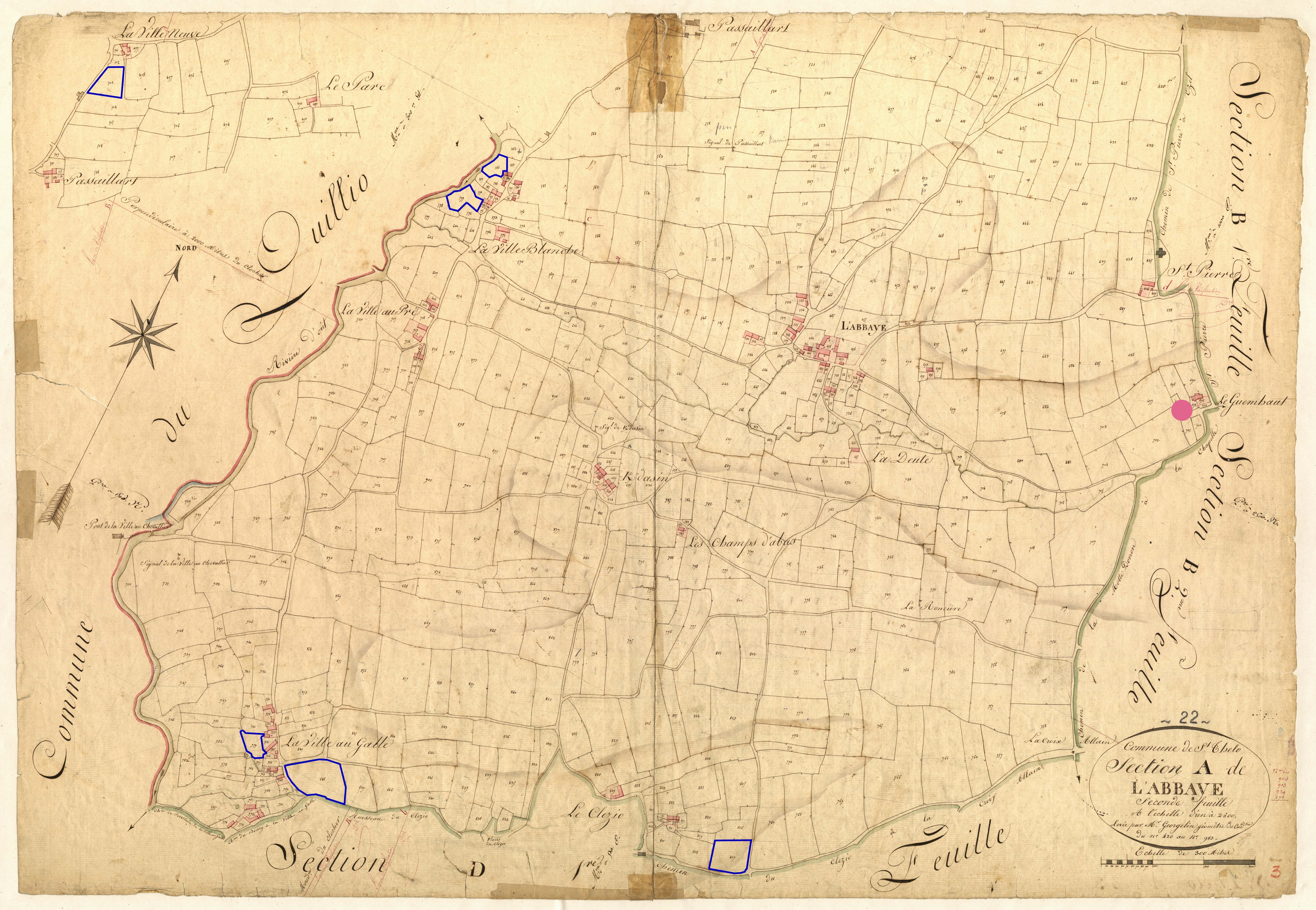

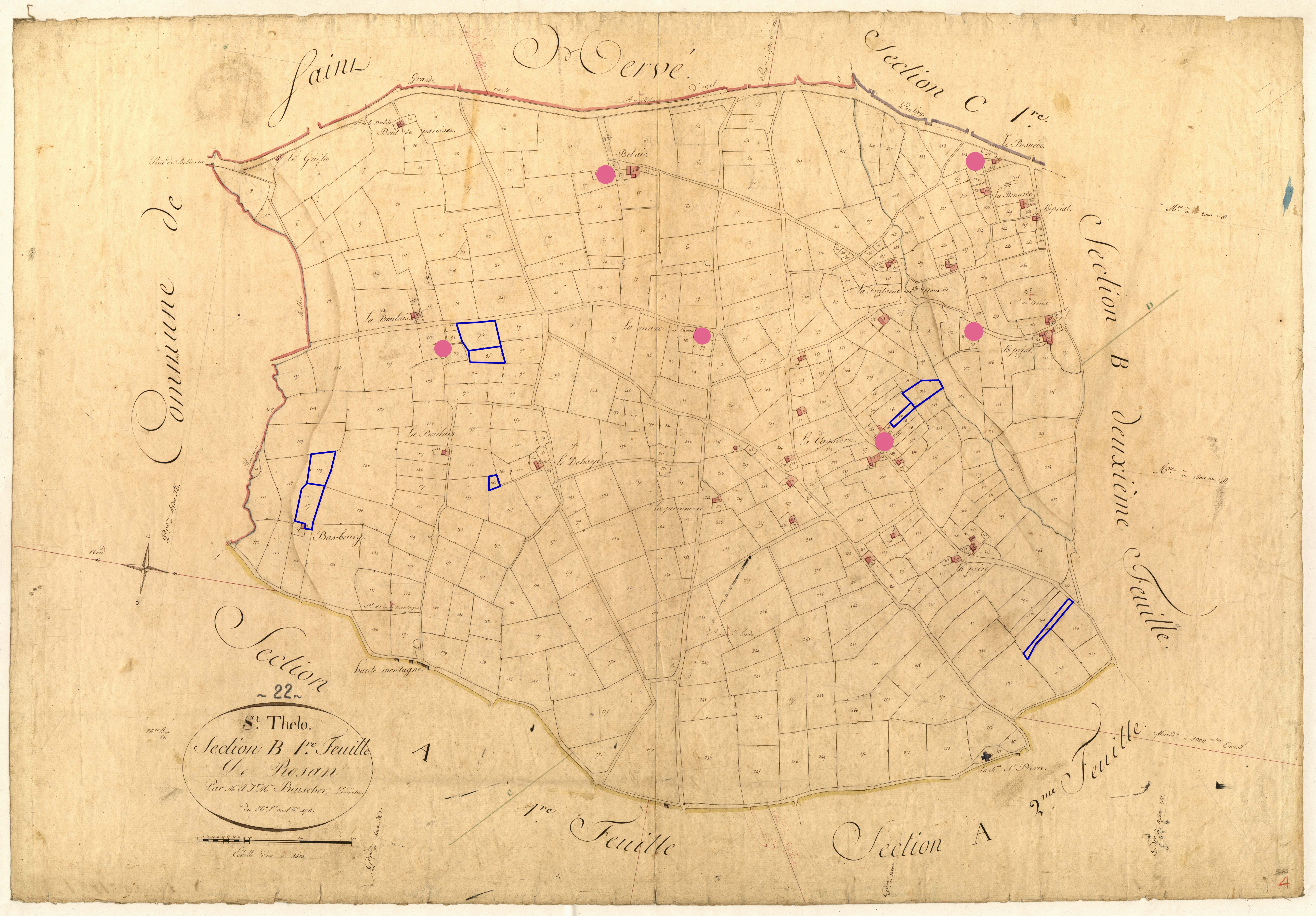

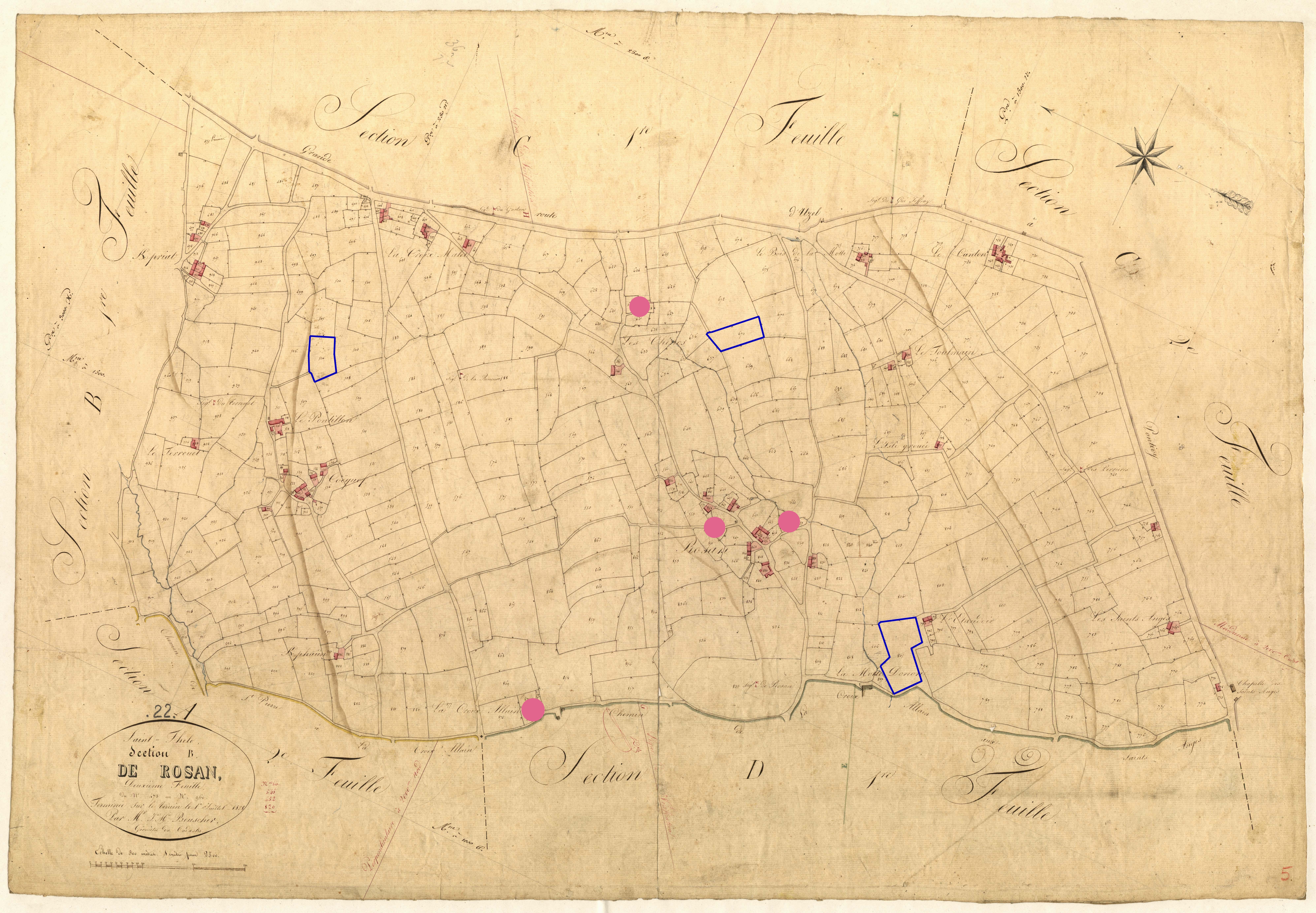

Les différentes maisons de tisserands recensées sur la commune semblent reflèter la pluralité des statuts : tisserands, paysans-tisserands, fabricants possédant plusieurs métiers à tisser. La modestie des maisons de tisserands "à temps plein", largement remaniées ou détruites aujourd'hui, reflète leur pauvreté. Leur simplicité architecturale les rend difficiles à identifier et à dater : maisons basses, à pièce unique, parfois sans combles à surcroît, avec des ouvertures à linteau de bois. Une cinquantaine de maisons de tisserands a été identifiée grâce aux états de sections de 1829. Parmi ces 50 maisons, 14 sont encore en place dont trois sont peu remaniées et font l'objet d’un dossier d'étude (maison de tisserand au bourg, maison de tisserand à Botidou, maison de tisserand à La Ville au Breil). Elles sont construites aux 17e (3 maisons), 18e (8 maisons) et au début du 19e siècle (3 maisons). Un détail permettait d’identifier une maison de tisserand : la fosse creusée dans le sol pour loger les marches du métier à tisser, qui sont deux longues pédales levées de façon alternative par le tisserand. Ce type de fosse existait encore il y a quelques années dans une maison du bourg.

Plusieurs maisons qui semblent témoigner d'une plus grande aisance financière posent la question du statut de leurs occupants : une catégorie intermédiaire de tisserands, celle des fabricants, qui possédaient plusieurs métiers à tisser et employaient d'autres tisserands. Elles présentent un plan allongé à deux fenêtres et des baies parfois encadrées de pierre de taille comme au bourg, rue Boscher Delangle, et à La Ville-au-Breil. Seule l'étude des archives permettrait peut-être d'en identifier quelques-unes plus sûrement.

Les maisons de paysans-tisserands sont difficiles à distinguer des petites fermes. Ces derniers tissent pendant les périodes creuses de leurs activités agricoles, à l’automne et au début de l’hiver, ce qui leur permet d’avoir un complément de revenu. Guillaume Rault, tisserand au bourg, pourrait bien faire partie de cette catégorie de paysan-tisserand. Les états de section de 1829 informent qu'il possède des parcelles non bâties (terres labourables, prés et courtils), à l'instar des 80 tisserands propriétaires relevés dans ce document d'archives. Sa maison au bourg présente un étage et une petite dépendance.

Le blanchiment des toiles

Un fois tissées, les toiles sont blanchies afin d'enlever au textile sa couleur écrue et lui donner une éclatante blancheur. Après leur trempage (dans un mélange de farine et d'eau) et leur lessivage dans de grandes cuves de bois, les toiles sont lavées dans des doués, puis mises à sécher sur les “étendoirs” ou "'étendoués", vastes parcelles destinées au séchage des toiles. Sur le cadastre ancien, la toponymie parle d’elle-même : deux lieux-dits sont ainsi nommés “L'Etendoir” près de La Motte Donon et de Rozan. Mais c’est surtout l’étude des états de sections du cadastre ancien qui permet de localiser ces parcelles à proximité des doués : 27 parcelles sont dénommées “étendoir”, d’autres “doué”, “pré au doué”, “commun du doué”.

Selon Jean Martin, une blanchisserie peut être identifiée grâce à deux éléments caractéristiques : le doué et l’étendoir. Il dénombre ainsi 21 blanchisseries actives entre 1730 et 1840 à Saint-Thélo. Ce sont en partie des agriculteurs-blanchisseurs qui exercent le blanchiment des toiles, en complément de leur activité agricole, au gré de la fluctuation du marché des toiles. A La Cassière, au Gouézo, à La Motte Donon, les maisons sont construites en alignement, à proximité d’“étendoirs” et de points d’eau, tels que fontaine, doué, ruisseau. Cette organisation témoigne d’une rationalisation de l’espace pour faciliter le travail. Au Gouézo, la blanchisserie est édifiée à une cinquantaine de mètres de la maison du marchand de toile, comme à La Motte Donon et à La Motte d'Abas. Ces dispositions laissent à penser que le marchand est propriétaire de la blanchisserie.

A Saint-Thélo, trois doués ont été recensés (Le Gouézo, La Ville-au-Galle, Botidou), mais aucune buanderie n’a été trouvée dans leur voisinage immédiat. Cette dépendance est pourtant primordiale pour faire chauffer l’eau nécessaire au lessivage. La proximité entre doués, étendoirs et habitations (dans lesquelles on peut faire bouillir l'eau) explique peut-être l'absence de buanderie aux abords des doués. A La Ville-au-Galle, le doué établi en contrebas de la maison du marchand suggère que des blanchisseurs travaillaient et vivaient à demeure chez lui, dans une des nombreuses dépendances qui bordent la cour.

Le conditionnement des toiles

Une fois les toiles blanchies et séchées, le marchand les ramène à son domicile pour les déposer dans la "pilerie", dépendance où l'on constitue des balles : les toiles y sont d'abord débarrassées de leurs faux plis, avant d'être pilées sur une grande table, puis pliées pour former des "piliers" que l'on passe sous des presses, avant de les emballer (chaque balle de toiles étant constituée de trois ou quatre piliers suivant la largeur des toiles). La pilerie est établie dans la cour, à proximité immédiate de la maison du marchand de toile. Au bourg, une pilerie est même abritée sous le même toit que le logis du marchand, seulement séparée par un mur de refend.

La majorité des bénéfices de la toile revient aux marchands. Entre 1781 et 1791, 14 marchands sont dénombrés à Saint-Thélo sur les 107 présents au marché d’Uzel (Intendance et Etats de Bretagne, registre des marques des fabricants). En 1829, ils ne sont plus que quatre notifiés dans les états de section, dont deux sont propriétaires des maisons du Gouézo et de La Cassière. Leurs importants bénéfices se traduisent notamment dans la construction de leur maison. 24 ont été identifiées comme ayant pu appartenir à des marchands : quatre grâce aux archives (états de section ou inventaires après décès) et les 20 autres par source bibliographique ou analogies architecturales. La répartition des dates de construction de ces maisons de marchand coïncide avec les périodes les plus prospères du commerce de la toile. Huit maisons datent du 17e siècle, dont cinq de la seconde moitié. Quinze autres ont été édifiées au 18e siècle, dont dix pendant la première moitié. C’est dans le deuxième quart du 18e siècle qu’on enregistre le plus grand nombre de constructions (sept maisons), pour seulement deux maisons édifiées dans la seconde moitié du 18e siècle et une seule au début du 19e siècle, témoignant du déclin de la production des toiles.

Réparties dans le bourg et la campagne, les neuf maisons à étage du 17e siècle semblent liées au commerce de la toile, sans qu'il soit possible, en l'absence de sources, de l'affirmer avec certitude. A cette époque, la frontière est encore poreuse entre activité agricole et commerce de la toile. Beaucoup de marchands de toiles sont aussi des paysans. Une enquête menée en 1649 sur les terres des Rohan apporte un éclairage très intéressant sur certaines de ces maisons. On y apprend que plusieurs domaniers ont fait construire leurs maisons contre l'usement de Rohan, qui régit localement le domaine congéable (contrat agricole propre à la Base-Bretagne). Les clauses de cet usement (usages locaux) précisent que le domanier doit reconstruire à l'identique, “sans somptuosité” sur un bâtiment préexistant. Vingt-quatre maisons dérogent à ce règlement à Saint-Thélo. Parmi ces 24 constructions, Jean Martin en a identifié cinq lors de ses recherches sur les toiles bretagnes. La maison de Coëtqueff datée 1642 fait partie de ce corpus, tout comme la maison de Kerpriat et deux maisons de la Ville-au-Breil (maison de marchand de toile, maison de marchand de toile). Ces quatre édifices sont caractérisés par un plan massé (ou peu développé en longueur), à étage, chambre haute à feu (avec cheminée) et escalier en vis en œuvre ou en demi hors-œuvre. Ils présentent des fenêtres avec des pierres d’encadrements en granite et des portes à double cintre. Une cinquième maison à Rozan, datée 1621, est relevée dans cette enquête. Elle est d’un type différent, dit logis à fonctions multiples, abritant sous le même toit bêtes, hommes et récolte (décrite comme faisant 50 pieds de long, couverte d'ardoise avec deux portes et trois fenêtres). Trois autres maisons de ce type du 17e siècle ont été recensées à La Ville-au-Galle (ancienne ferme, ancienne ferme) et à L’Abbaye sans qu’il soit possible d’établir aujourd’hui un lien avec une activité toilière.

A partir de la fin du 17e siècle, des marchands de toiles choisissent de construire leur maison et leurs dépendances dans le bourg, autour de cours fermées. Cette tendance semble coïncider avec l’abandon progressif de leur activité agricole au profit du seul commerce des toiles. L'exemple de Yves-Jacques Robinson, meunier et marchand de toile, illustre ce phénomène : en 1784, il cède son activité de meunerie à son gendre, et s'installe au bourg dans sa nouvelle maison pour se consacrer au seul commerce des toiles. Les deux plus anciennes maisons de marchands sont construites dans le bourg à la fin du 17e siècle (maison de marchand de toile, maison de marchand de toile), elles montrent une évolution architecturale par rapport à celles des décennies passées : façades ordonnancées à trois travées, étage chauffé desservi par un escalier en vis en demi hors-œuvre, encadrements des baies plus réguliers et porte à linteau droit. Les cours sont encore ouvertes sur la voie publique.

Au 18e siècle, la régularité des façades devient la norme, à trois ou cinq travées. Cette architecture classique laisse peu de place au décor. Les encadrements de baies et les corniches en granite contrastent avec les murs en moellons de schiste soigneusement équarris. Les linteaux des baies sont souvent taillés en arc segmentaire suivant la mode de l’époque. Plusieurs de ces maisons sont ornées de petites lucarnes, de cadrans solaires, de niches à Vierge, exceptionnellement d’un balcon. La distribution intérieure est organisée autour d’un grand escalier à retours en bois, construit dans le vestibule d’entrée, au centre de la maison. Cet ouvrage de charpenterie s'appuie d'un côté au mur de refend, de l'autre à la cloison en menuiserie qui séparent la salle du vestibule. A l'Abbaye, au bourg et à La Ville-au-Breil, des maisons conservent leurs lambris de hauteurs moulurés et sculptés, leurs cheminées boisées à tablette et leurs meubles d'attache. Ce goût pour une architecture faite d'ordre et de symétrie s'inspire des "malouinières", ces maisons de villégiature construites par les négociants malouins, dans l’arrière-pays de Saint-Malo. Les marchands de toile de la manufacture des bretagnes sont en contact réguliers avec ces négociants car les toiles sont transportées du Centre-Bretagne jusqu’au port de Saint-Malo, pour être exportées en Espagne. Ils peuvent donc admirer ces malouinières construites par les ingénieurs du roi qui travaillent à Saint-Malo, et s’inspirer de leur style sobre pour leurs propres maisons. Ainsi, à la fin du 17e siècle, deux marchands de Saint-Thélo possèdent une maison de villégiature sur les bords de Rance, qui témoignent des voyages réguliers effectués entre les deux territoires, et une façon de joindre l’utile à l’agréable : Pierre Le Breton possède une maison de villégiature à La Flaudais dans la campagne de Saint-Malo, et Yves Glais un pied-à-terre au Tertre Corbin à Dinard.

Les maisons de marchands disposent de nombreuses annexes - écurie, pressoir, cellier, remise - établies autour d’une cour fermée ou semi fermée. A La Ville-au-Galle et à Botidou, les maisons possèdent un sous-sol sur la moitié de leur surface pour stocker le cidre, dont la consommation est importante à Saint-Thélo. Parmi les dépendances, la “pilerie” occupe une place à part, destinée au conditionnement des toiles. Elles sont accolées au logis ou construites perpendiculairement, présentent une porte charretière et un grenier qui les apparentent à des granges. Les inventaires après décès permettent de les identifier avec certitude chez les Glais, à L’Abbaye , et chez les Boscher, place de l'Église, actuelle école primaire.

L’argent de la toile est également investi dans les chantiers paroissiaux, comme l’attestent la reconstruction et l’embellissement de l’église paroissiale de Saint-Thélo dans la seconde moitié du 17e siècle, et son agrandissement au 18e siècle. Outre l’église, ces travaux concernent également le mobilier religieux et la croix du cimetière. Ils sont liés à l’enrichissement - relatif - de la fabrique paroissiale et aux initiatives de quelques marchands de toile. Cet investissement dans le patrimoine religieux est important à Saint-Thélo et dans les paroisses voisines ou proches du Quillio et du Bodéo, mais n’est pas général à l’ensemble des paroisses de la manufacture.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle, 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

MARTIN, Jean. Toiles de Bretagne, La manufacture de Quintin, Uzel et Loudéac, 1670-1830. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1998.

-

FEVAL, Paul. Châteaupauvre : voyage de découvertes dans les Côtes-du-Nord. Janzé : Yves Salmon, 1982.

-

BLANCHARD, Francis. Saint-Thélo au fil des siècles : 2000 ans d'histoire d'un petit village du Centre Bretagne : des gallo-romains aux moines templiers, de la toile de lin à la création contemporaine. Langast : Ed. Récits, 2013.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE, SECTION ANTHROPOLOGIE, CULTURE ET PATRIMOINE, actes des rencontres (19 mars 2005, Saint-Thélo). Le patrimoine industriel en Bretagne : de l'héritage à la valorisation. Vannes : Institut culturel de Bretagne, 2008.

-

KIENTZ-REBIERE, Isabelle, GAROS, Gilles. Commune de Saint-Thélo. Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager Z.P.P.A.U.P. Saint-Thélo : Commune de Saint-Thélo, 2007.

-

MARQUET, Laurence. Commune de Saint-Thélo, réévaluation du patrimoine architectural et paysager. Label Commune du Patrimoine Rural de Bretagne, 2012.

-

WOILLEZ, Mathilde. Commune de Saint-Thélo, étude du patrimoine architectural et paysager. Label Commune du Patrimoine Rural de Bretagne, 2002

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

FLOHIC, Jean-Luc. Le patrimoine des communes des Côtes-d'Armor. Paris : Flohic,1998, 2 tomes.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

COUFFON, René. Répertoire des Églises et Chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1939-1947.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LE SAULNIER DE SAINT-JOUAN, Régis. Dictionnaire des communes du département des Côtes-d'Armor : éléments d'histoire et d'archéologie. Saint-Brieuc : Conseil Général des Côtes-d´Armor, 1990.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

OGEE, Jean. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nantes, tome 1, 1778.

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GUILLEMOT, Anthony. Le patrimoine religieux de la manufacture des toiles « bretagnes ». Prospérité toilière et ambition fabricienne en Centre-Bretagne (1650-1790). Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2011, n° 118-1, p. 87-111.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GAUTIER, Elie. Tisserands de Bretagne : prospérité et lente agonie d'une industrie rurale : les célèbres toiles de Quintin, Uzel, Loudéac dites "Bretagnes légitimes" du XVIe et XIXe siècle. Skol Vreizh, n° 9, janvier 1988.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Le "Châteaupauvre" de Paul Féval. Ar Men, 1991, n° 35, p. 24-33.

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études Inventaire